- •Стратиграфический метод

- •Палеонтологические методы (биостратиграфия)

- •Непалеонтологические методы

- •Учение о фациях

- •Основные группы фаций

- •Фации бассейнов ненормальной солености

- •Континентальные фации

- •Глава 2

- •Международная геохронологическая шкала

- •Стратиграфические подразделения

- •Галактическая хронометрическая шкала

- •Гипотезы о происхождении земли

- •Лунная стадия развития земли

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Особенности развития земли в докембрии

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия раннего протерозоя

- •Рифей-r Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Условия осадконакопления

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и осадконакопление

- •Физико-географические условия

- •Полезные ископаемые докембрия

- •Глава 8

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Лмериканская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская (Русская) платформа

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Урало-Монгольский геосинклинальный пояс

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская платформа

- •Сибирская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия (Ангарида)

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Глава 9 мезозойская эра (эратема) - mz

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ

- •Евразия

- •Северная Америка

- •Части бывшей Гондваны

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Полезные ископаемые

- •Глава 10

- •Полезные ископаемые

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Полезные ископаемые

- •Природные условия

- •Полезные ископаемые

- •Эпохи великих вымираний

- •Глава 12

- •Тектоническая периодизация

- •Важнейшие геотектонические гипотезы,

- •Глава 1. Основные понятия и методы исторической геологии 12

- •Глава 2. Геохронология. Шкала геологического времени 54

- •Глава 6. Докембрий. Архейский и протерозойский акроны

- •Глава 7. Позднепротерозоискии эон (верхнепротерозоиская

- •Глава 8. Фанерозойский эон (эонотема) - fz 124

- •Глава 10. Кайнозойская эра (эратема) - kz 203

- •Глава 11. Этапы развития биосферы в фанерозое

- •Глава 12. Тектоническая периодизация

Континентальные фации

Континентальные фации генетически очень разнообразны и в большой степени зависят от рельефа местности, тектонических движений, многих химических факторов и т.д. Особую роль играют климатические условия, так как при одинаковом рельефе (долина реки, подножие склона и др.) возникают разные фации в условиях разного (аридного, субарктического и т.п.) климата. Из древних континентальных фаций легче восстанавливаются фации областей аккумуляции, занимавшие пониженные части рельефа. Однако значительная территория континентов является областью размыва и выветривания. Восстановление фаций таких областей проводится главным образом по результатам изучения прилегающих к ним территорий, на которых отлагались продукты разрушения, а также на основе исследований кор выветривания. Определение синхронности континентальных фаций затрудняется частыми размывами и переотложениями осадков, а также бедностью и однообразием органических остатков. Большую роль в стратиграфии континентальных отложений играют споры и пыльца наземных растений.

Каждая крупная физико-географическая обстановка (речная долина, область пустынь, приледниковая равнина и т.д.) может быть охарактеризована определенным набором фаций - их парагенетическим рядом. На площади этих многочисленных фаций формируются определенные отложения - генетические типы: лимнические, делювиальные, аллювиальные, гляциальные, флювиогляциальные, эоловые и т.д.

Они включают группы фаций водных потоков, озер, болот, источников.

Фации водных потоков (временных или постоянно действующих - речных). Для них характерны терригенные осадки с косой слоистостью, поверхностями размыва, значительной изменчивостью, с редкими остатками растений и пресноводных организмов, а также костей наземных животных. При благоприятных условиях эти накопления могут достигать большой мощности и занимать значительную площадь.

Наиболее типичными образованиями временных потоков являются конусы выносов предгорий. Грубообломочный плохо окатанный материал (пролювий), сносимый временными потоками к подножию горной страны, формирует предгорную равнину.

Отложения речных фаций широко распространены среди континентальных осадков. Реки являются главнейшими агентами переноса продуктов разрушения суши в водные бассейны. При транспортировке часть осадков остается в речной долине. Речные отложения представлены разными генетическими типами, замещающими друг друга во времени и пространстве. Выделяют группы отложений русловых, береговых, паводковых площадей.

Отложения паводковых площадей образуются на самых низких участках пойм, выполняющих роль отстойных бассейнов, в которых откладываются взвешенные тонкозернистые осадки (алевриты и глины). Осадки образуют серии, внутри которых наблюдается уменьшение зерен сни-

зу вверх. Встречаются остатки пресноводных моллюсков и костей позвоночных животных. На поверхностях пластов часты трещины усыхания.

Озерные (лимнические) фации довольно разнообразны и зависят от происхождения озера, климата и рельефа района, а также от количества поступающих осадков. Общими признаками озерных отложений являются замкнутость контура их распространения и зональное распределение осадков. В зоне прибоя у берега откладывается наиболее крупнозернистый материал, глубже —мелкозернистый, в зоне ниже волнового базиса- самый тонкозернистый.

Наиболее распространены обломочные и в меньшей степени хемогенные и органогенные отложения. Из терригенных осадков преобладают пески, алевриты, пелиты. Хемогенные осадки могут быть представлены известняками, железистыми и марганцевыми соединениями, бокситами. Среди органогенных озерных отложений в застойных частях озер может образовываться сапропель, а при зарастании озера часто появляется торф.

Болотные фации возникают на влажных плохо дренируемых равнинах и на месте зарастающих озер. Наиболее типичным болотным образованием является торф; обычно он Чередуется с маломощными глинистыми прослоями. В осадках встречаются стяжения и прослои железистых соединений. Известны месторождения озерно-болотных железных руд.

Фации, связанные с деятельностью ледников

Наиболее мощные ледниковые отложения обычно возникают при отступании или временной остановке ледника. Транспортируемый ледником материал сгружается в виде конечной морены; затем осадки подвергаются воздействию вод, появляющихся в большом количестве при таянии ледника. Оставшиеся после отступания ледника отложения могут быть существенно переработаны водными потоками.

Ледниковые отложения разделяются на два основных типа.

Не переработанные водой - гляциальные - отложения образуют морены. Они отлагаются непосредственно ледником и представлены валунными глинами и суглинками (тиллями); литифицированные их разности называются тиллитами. Тилли и тиллиты состоят из неотсортированных обломков, размер которых колеблется от валунов или крупных блоков до песчинок. Слоистость не развита; сортировка и ориентировка обломков отсутствуют. Состав обломков разнообразней; их поверхность часто несет следы притертости и штриховки; характерны обломки утюгообразной формы. Органические остатки не характерны.

Переработанные водой - флювиогляциальные - отложения широко развиты за пределами ледника и морен. Сортированность этих отложений гораздо лучше; характерна горизонтальная и косая слоистость; материал представлен преимущественно песчаными и глинистыми разностями. В прилегающих к леднику областях (в отложениях озов, камов и т.д.) среди слоистых пачек пород присутствуют линзообразные прослои неслоистых осадков. В более удаленных от ледника областях при континентальном оледенении формируются ледниковые зандровые равнины. Породы здесь характеризуются косой слоистостью, грубой зернистостью и относительно плохой сортировкой. Важным спутником ледниковых отложений являются ленточные глины, образованные в спокойных пресноводных озерах, развивающихся на зандровых равнинах. Материал имеет лен точную слоистость, вызванную сезонными изменениями условий.

Фации пустынь

Пустыни бывают каменистые, песчаные и глинистые. Отложения пустынь формируются в специфических условиях бессточных областей, где испаряется влаги больше, чем выпадает осадков; резко преобладает физическое выветривание, а вода активизирует микрохимические процессы. Ветер в пустынях является важнейшим геологическим агентом. Мелкозернистый материал (алевритовый, глинистый) под действием ветра легко удаляется из осадка и переносится на значи-

тельные расстояния. Пустыни наиболее широко распространены в тропических и субтропических областях, но встречаются полярные и горные пустыни. Выделяются многочисленные пустынные группы фаций (преимущественно песчаные). Осадки пустынь развиты на значительной площади, но имеют небольшую мощность.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Палеогеографические реконструкции широко используются не только в обобщающих геологических трудах и учебниках, но и при детальных, в том числе поисковых, работах.

Палеогеографические карты отличаются от географических прежде всего тем, что географическая карта составлена на конкретный момент, а на палеогеографических картах отражена в обобщенном виде география земной поверхности, существовавшая на протяжении нескольких миллионов лет. За это время неоднократно сменялись и перемещались не только фации, но и комплексы фаций. При построении палеогеографических карт одной из главных задач является как можно более точная синхронизация отложений различного генезиса, поэтому карты составляются на детальной стратиграфической основе. Для создания карт требуется сеть хорошо изученных разрезов, по которым проведен комплексный фациальный анализ.

Палеогеографические карты строят на современной топооснове, используя все геологические и палеонтологические данные, которые можно нанести на карту. Ввиду малочисленности фактов палеогеографические карты весьма гипотетичны. Палеогеографические карты делают более мелкого масштаба, чем у исходных геологических карт, и используют их на практике как основу для прогнозирования поисков полезных ископаемых.

Палеогеографические карты составляют в определенной последовательности. Прежде всего, в разрезах естественных обнажений и в скважинах устанавливают и выделяют на изучаемой площади стратиграфическую единицу, соответствующую выбранному этапу геологической истории. Отмечают площади отсутствия пород данного возраста. Затем выделяют фации и указывают их литологические и палеонтологические особенности. Результатом этого этапа работ является карта фаций. В дальнейшем, проведя фациальный анализ, от фаций переходят к палеогеографии: воссоздают физико-географическую обстановку прошлого не только в области накопления осадков, но и обязательно в области размыва. Часто, как конечный результат палеогеографических исследований, составляют совмещенные карты фаций и палеогеографии, называя их литолого-палеогеографическими картами. На них прежде всего выделяют области суши и моря. Реконструкцию древних морей начинают с восстановления береговой линии - ее положения, конфигурации, а если возможно, определяют переходную зону от суши к морю, в пределах которой в течение рассматриваемого этапа находилась береговая линия. Затем устанавливают глубину палеобассейна и рельеф дна, обычно выделяя геоморфологические элементы (шельф, континентальный склон) или биономические области (литораль, сублитораль), восстанавливают соленость и температуру воды, газовый режим бассейна и, наконец, характер движения воды (зоны волнения, морские течения, в том числе приливно-отливные и т.п.). Реконструкция древней суши складывается из установления области размыва и аккумуляции осадков. Указывают общее направление сноса обломочного материала из зон размыва в зону аккумуляции (рис. 21).

На литолого-палеогеографических картах обычно показывают мощности пород, сформированных в рассматриваемый этап геологической истории, которые указывают либо в отдельной точке, либо линиями равных мощностей (изопахитами). Анализ мощностей позволяет восстановить характер вертикальных (колебательных) движений литосферы.

Литолого-палеогеографические карты несут богатую информацию. Соответствующими значками на них отражают литологический состав первичных осадков, а также дополнительные признаки, указывающие на условия осадкообразования (угленосность, красноцветность, присутствие глауконита и других минералов, наличие органических остатков). Часто отмечают значками полез-

ные ископаемые, приуроченные к этому интервалу разреза. Палеогеографию прошлого показывают цветом, причем в тех же красках, какие приняты на обычных физико-географических картах.

Достаточно даже беглого взгляда, чтобы увидеть отличие палеогеографической карты от географической, особенно в изображении суши, так как определение характера древней суши - задача чрезвычайно сложная. При выяснении рельефа обычно учитывают характер продуктов разрушения, накапливавшихся на соседних территориях, тектонический режим, положение рассматриваемого района. Существование высоких гор доказывается, в частности, наличием грубообломочных образований подножий. Строение древних равнин и низменностей восстанавливают по на-

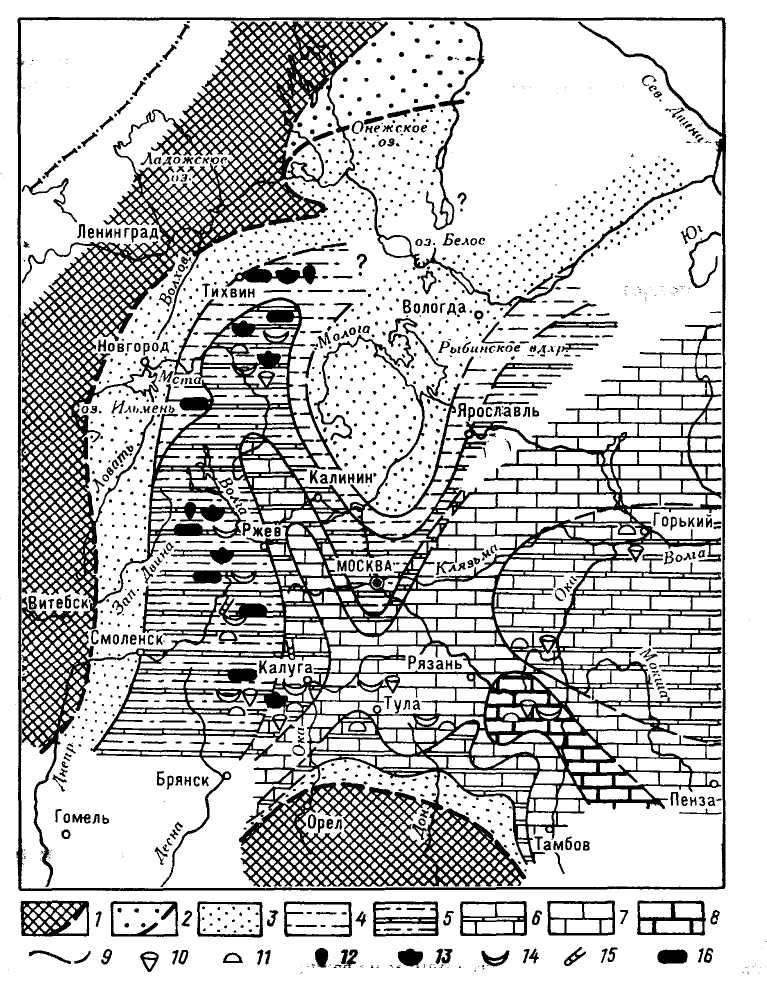

Рис. 21. Палеогеографическая карта центральных районов Русской плиты в раннем карбоне (А.И.Осипова,

Р.Ф.Геккер, Т.Н.Вельская, 1971, с изменениями. Заимствовано у Е.В.Владимирской и др., 1985) / - области размыва; 2 - суша с накоплением осадков; зоны: 3 - прибрежно-континентальная, 4 - чередующихся континентальных и морских фаций, 5 - прибрежное мелководье, 6 - мелководье с накоплением карбонатных илов, 7 - открытого моря, 8 - скопления кораллов, криноидей; 9 - границы зон; фауна (эврифациальные формы показаны черными значками): 10 - одиночные ругозы, // - колониальные ругозы, 12 - лингулы, 13 - другие эврифациальные брахиоподы, 14 - гигантопродуктусы, стриатиферы, 15 - наутилоидеи, 16 - остракоды

земным равнинно-озерным, болотным и аллювиальным отложениям. Иногда удается показать древние речные долины и дельты, а по находкам тиллитов - ледники. Отмечают также области вулканической деятельности, отдельные вулканы и их пояса.

В пределах морских бассейнов различными оттенками синего цвета показывают обстановки, отвечающие верхней части шельфа, глубокой части шельфа, а также глубоководным областям. Отмечают районы подводного магматизма, наносят крупные рифовые массивы и зоны развития рифов. Бассейны повышенной солености устанавливаются по присутствию каменной и калийной солей, гипса, ангидрита, а также угнетенной эвригалинной фауны. Бассейны пониженной солености выделяются по характерной фауне и растительным остаткам.

Хорошая изученность палеогеографии некоторых районов позволяет построить для них более детальные карты, на которых удается показать палеоэкологические комплексы. Такие карты составлены, например, по центральной части европейской территории России для раннекаменноу-гольной эпохи (фрагмент карты в черно-белом изображении приведен на рис. 21). Разновидностью литолого-палеогеографических карт являются карты физико-географических условий накопления полезных ископаемых, на которых отражено размещение нефти и горючего газа, угля, горючих сланцев, солей, фосфоритов, бокситов, марганца и других полезных ископаемых в пределах бассейнов или рудных районов. Палеогеографические карты дополняются обычно литолого-фациальными профилями, на которых можно проследить смену фаций во времени и пространстве (рис. 22).

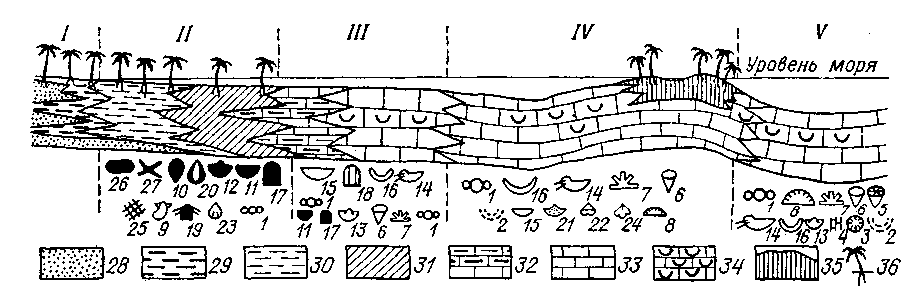

Рис. 22. Смена осадков и связанных с ними комплексов фауны в раннекаменноугольном бассейне Московской синеклизы (А.И.Осипова, Р.Ф.Геккер, Т.Н.Вельская, 1977, с упрощениями)

■t- суша; //- краевая зона моря (бухты, заливы); III- прибрежное мелководье; IV - мелководье, удаленное от суши; V - открытое море. Фауна (черным обозначены наиболее эврифациальные формы, размер значка отражает количество фауны данного вида): / - фораминиферы, 2 - губки, 3 - хететиды, 4 - сирингопоры, 5-8 - кораллы-ругозы, 9 - двустворки, 10 - лингулы, 11-24 - брахиоподы (среди них: 14 - стриатиферы, 16 -гигантопродуктусы), 25 - мшанки, 26 - остракоды, 27 - следы зарывающихся форм; 28 - пески и алевриты; 29 - глины с углистым веществом; 30 - бескарбонатные глины; 31 - известковые глины; 32 - тонкозернистые карбонатные осадки с примесью органического вещества; 33 - детритово-фораминиферовые известковые илы; 34 - ракушечники; 35 - хемогенные известковые осадки с корнями плауновых; 36 - растительность мангрового типа

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ПРОШЛОГО

Тектонические движения являются одним из важнейших факторов в развитии геологических процессов, изменяющих лик Земли. Они приводят к преобразованию земной коры, изменяют формы рельефа поверхности, очертания суши и моря, воздействуя тем самым на климат. Тектонические движения влияют на вулканизм, на процессы осадконакопления и определяют размещение полезных ископаемых в земной коре.

Тектонические движения выражаются в виде медленных поднятий и опусканий, приводящих к трансгрессиям и регрессиям моря в виде общего смятия земной коры с образованием высоких

горных массивов и глубоких впадин, образованием складок, а также в форме разрушительных землетрясений, которые сопровождаются возникновением трещин со значительным смещением блоков коры по вертикали и горизонтали.

В зависимости от направления напряжения тектонические движения подразделяют на вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные). При анализе вертикальных движений различают восходящие (положительные) и нисходящие (отрицательные) движения. Этим движениям чаще соответствуют медленные, плавные поднятия или опускания, охватывающие территории континентов и океанических впадин или их частей. Это эпейрогенические движения (греч. "эпейрос" - материк).

Движения тангенциальные (по касательной к поверхности земной коры) связаны с определенными зонами и приводят к существенным деформациям земной коры. Это орогенические движения (греч. "орос" - гора).

Тектонические движения и возникающие при этом структуры земной коры изучают геотектоника и структурная геология.

Для восстановления тектонических движений прошедших эпох используют специальные методы, позволяющие воссоздать общую картину тектонических движений для определенной эпохи.

О характере современных тектонических движений мы судим, наблюдая современные процессы, которые наглядно проявляются в областях активных землетрясений и вулканизма: 1) современные вертикальные тектонические движения фиксируются путем повторного нивелирования; 2) новейшие движения, т.е. происходившие в неоген-четвертичное время, изучают с помощью геоморфологических методов, анализируя рельеф поверхности Земли, морфологию речных долин, расположение морских террас, мощность четвертичных отложений.

я ,'. Значительно труднее изучать тектонические движения прошлых геологических эпох. Методами изучения этих движений являются: 1) анализ стратиграфического разреза; 2) анализ литолого-палеогеографических карт; 3) анализ мощностей; 4) анализ перерывов и несогласий; 5) структур-цый анализ; 6) палеомагнитный анализ; 7) формационный анализ.

Анализ стратиграфического разреза позволяет проследить тектонические движения не большого участка земной коры в течение длительного времени. Исходным материалом для анализа является стратиграфический разрез (колонка), который необходимо исследовать с позиций измене ния обстановки накопления пород в их стратиграфической последовательности. Изучая вещественный состав, структурные и текстурные особенности пород, заключенные в них окаменелости, удается выделить типы отложений, которые накапливаются на различных гипсометрических уровнях относительно уреза воды морского бассейна и соответственно охарактеризовать обстановку осадконакопления. Отрицательные тектонические движения в условиях стабильного выноса обломочного материала в бассейн приводят к углублению его дна и смене вверх по разрезу мелководных отложений более глубоководными. Наоборот, положительные тектонические движения приводят к обмелению бассейна и смене по разрезу глубоководных отложений мелководными, наземными и далее размывом ранее накопившихся отложений. Отрицательные тектонические движения способствуют развитию морских трансгрессий, а положительные вызывают регрессию.

2) Литолого-палеогеографический анализ. Анализ литолого-палеогеографических карт позволяет судить о направленности движений и распределении прогибов и поднятий на площади. Обычно области аккумуляции отложений соответствует отрицательная структура, области денудации - положи тельная. В связи с дифференцированностью движений на фоне крупной отрицательной структуры могут выделяться участки относительных поднятий с морскими мелководными отложениями среди более глубоководных. Такой участок представляет собой подводное поднятие - отмель и может соответствовать растущей антиклинальной структуре. Участок распространения относительно глубоководных отложений среди мелководных должен отвечать впадине на дне бассейна.

Обычно характер тектонических движений более отчетливо выявляется при анализе литолого-палеогеографических карт, составленных для нескольких последовательных отрезков времени.

3) Анализ мощностей. На участках ускоренного прогибания накапливаются осадки большей мощности, на участках замедленного прогибания - меньшей мощности, в областях воздымания - мощности равны нулю.

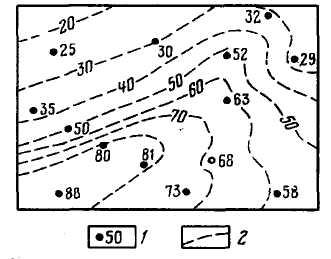

Данные о мощностях одновозрастных отложений наносят на карты; точки равных мощностей соединяют линиями - изопахитами (рис. 23). По картам с изопахитами можно судить о распределении участков относительных прогибов и поднятий. Однако анализ мощностей необходимо совмещать с анализом фациаль-

Рис. 23. Карта равных мощностей одновозрастной песчано-глинистой толщи (изолинии мощностей намечают положение прогиба, формировавшегося во время осадконакопления): / - точка замера и мощность (в м); 2 - изолинии мощностей (изопахиты). (Заимствовано у Г.И.Немкова и др., 1986)

ной обстановки накопления осадка, т.к. он применим только для определенных условий осадконакопления, когда скорость прогибания ложа компенсируется скоростью накопления на нем

осадков. В случае декомпенсированного разреза в течение огромных промежутков времени может

накопиться незначительный по мощности слой осадка.

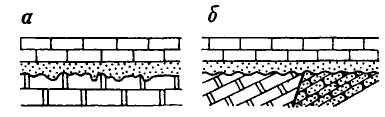

Рис. 24. Стратиграфическое (а) и угловое (б) несогласия Последовательность событий: а - накопление осадков нижней пачки, поднятие, размыв кровли нижней пачки, погружение, накопление осадков верхней пачки; б - накопление осадков нижних пачек, поднятие, складкообразование и перемещение блоков по разлому, размыв, накопление осадков вевхней пачки (заимствовано у Г.И.Немкова и др., 1986)

тектонических движений, приведших к несогласию между толщами пород. Толщи пород, отделенные от подстилающих и покрывающих отложений поверхностями угловых несогласий, называются структурными этажами. Каждый структурный этаж отвечает естественному историко-тектоническому этапу развития территории, который начался трансгрессией и осадконакоплением во время отрицательных движений и завершился подъемом территории и складчатостью. Каждый структурный этаж характеризуется специфичными формами залегания слоев.

5) Структурный анализ имеет важное значение при изучении горизонтальных движений, так как позволяет качественно и количественно оценить величину горизонтальных движений во

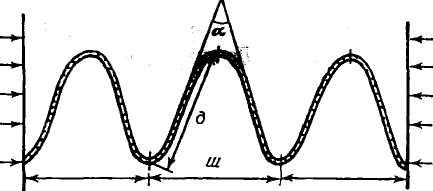

Рис.

25. Слой, смятый при боковом сжатии д

- длина

крыла складки, ш - ширина складки, а

-угол

складки (заимствовано у Г.И.Немкова и

др., 1986)

6) Палеомагнитный анализ. Способность горных пород намагничиваться во время своего образования в соответствии с направлением геомагнитного поля и сохранять эту намагниченность позволяет не только создать палеомагнитную геохронологическую шкалу, но и использовать данные палеомагнитного анализа для выявления горизонтальных тектонических движений. Определив среднее направление намагниченности пород определенного возраста, взятых из какого-либо пункта на поверхности Земли, можно рассчитать положение магнитного полюса того времени в

координатах. Исследуя породы в их стратиграфической последовательности, по координатам вычерчивается траектория относительного перемещения полюса за время, соответствующее изученному интервалу стратиграфического разреза. Проделав такое же исследование по образцам, взятым из другого пункта, вычерчивается траектория перемещения полюса относительно пункта за тот же период времени.

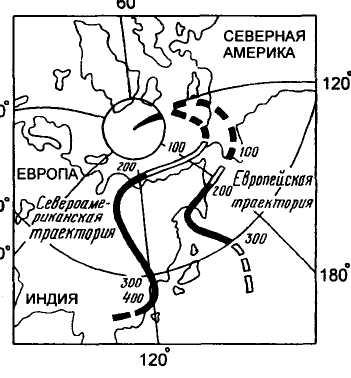

Рис. 26. Траектория движения Северного полюса относительно Европы и Северной Америки за последние 400 млн. лет (заимствовано у Г.И.Немкова и др., 1986)

Если обе траектории совпадают по форме, то обе точки сохранили постоянное положение относительно полюсов. Если траектории не совпадают, то обе точки по-разному изменили свое положение относительно полюса. Так, например, траектории движения Северного полюса, рассчитанные для территории Северной Америки и для Европы за последние 400 млн. лет, существенно отличны (рис. 26). Это позволяет сделать вывод о горизонтальных перемещениях континентов в указанное время.

7) Формационный анализ является методом исследования строения и истории развития земной коры на основе изучения пространственных взаимоотношений ассоциаций горных пород - геологических формаций.

Геологическая формация представляет вещественную категорию, занимающую определенное положение в иерархии вещества земной коры: химический элемент - минерал - горная порода -геологическая формация - формационный комплекс - оболочка земной коры, -к Под формациями понимается совокупность фаций, которые образовались на более или менее значительном участке земной поверхности при определенных тектонических и климатических условиях и отличаются от других особенностями состава и строения. Отдельные фации могут быть образованы на различных участках земной поверхности. Однако их устойчивые и длительные сочетания, которые позволяют сгруппировать их в формации, возникают только в строго определенных тектонических и климатических условиях. По другому определению, геологической формацией можно называть закономерные ассоциации горных пород, связанные единством вещественного состава и строения, обусловленные общностью их происхождения (или сонахождения).

Термин "формация" был введен известным немецким геологом А.Г.Вернером еще в XVIII в. Долгое время до начала XX в. его употребляли в качестве стратиграфической категории, как и предложил автор. До сих пор в США для обозначения стратиграфических единиц употребляется термин "формация". В нашей стране формационный анализ нашел широкое применение в связи с тектоническим районированием и прогнозом полезных ископаемых. Заслуга в его развитии принадлежит многим русским ученым, в частности Н.С.Шатскому, Н.П.Хераскову, В.Е.Хаину, В.И.Попову, Н.Б.Вассоевичу, Л.Б.Рухину и другим исследователям.

Различают три типа формаций: осадочные, магматические и метаморфические. При изучения формаций выделяют главные (обязательные) и второстепенные (необязательные) члены ассоциации. Главные члены ассоциации характеризуют определенную формацию, т.е. устойчивую ассоциацию, повторяющуюся в пространстве и во времени. По названию главных членов ассоциации дается название формации. Набор второстепенных членов подвержен существенным изменениям. В зависимости от вещественного состава типы формаций делятся на группы. Например, среди осадочных формаций можно выделить группы глинисто-сланцевых, известняковых, сульфатно-галогенных, кремнистых, мелкообломочно-кварцевых, мелкообломочных полимиктовых и др.; среди вулканогенных - группы базальтово-диабазовых (трапповых), липарито-дацитовых, андезитовых формаций и др.

Главными факторами, определяющими формирование устойчивых ассоциаций осадочных горных пород, являются тектонический режим и климат, а магматических и метаморфических пород - тектонический режим и термодинамическая обстановка.

Основными признаками осадочных формаций являются: 1) набор слагающих их ассоциаций главных горных пород, которые совместно отвечают фациям или генетическим типам; 2) характер переслаивания этих пород в вертикальном разрезе; ритмичное строение; 3) форма тела формации и его мощность; 4) наличие в ней каких-то характерных аутигенных минералов, своеобразных горных пород или руд; 5) преобладающая окраска, в той или иной степени несущая генетическую информацию; 6) степень диагенетических или метаморфических изменений.

Названия осадочным и осадочно-вулканогенным формациям обычно даются по преобладающим литологическим компонентам (песчано-глинистая, известняковая, доломитовая, эвапоритовая) с одновременным указанием физико-географической обстановки образования (морская, континентальная, лимническая), нередко за многими формациями закрепились названия по присутствию акцессорных минералов (глауконитовая) или полезных ископаемых (угленосная, бокситоносная).

Главными факторами, определяющими облик осадочных формаций, являются следующие: 1) характер тектонического режима в областях размыва и накопления; 2) климатические условия; 3) интенсивность вулканизма. От многократного сочетания перечисленных условий и быстрой изменчивости в пространстве и во времени создается чередование генетических типов пород, входящих в состав формаций. От этих же факторов зависит и общее распределение формаций на земной поверхности.

В зависимости от тектонического режима выделяются три класса формаций: платформенный, геосинклинальный, орогенный. Большинство осадочных формаций могут служить надежны ми индикаторами тектонического режима. Например, формации мергелисто-меловые, каолиновых глин, кварцевых песчаников, глинисто-опоковая свидетельствуют о платформенном режиме осад- конакопления, а осадочные флишевые, кремнисто-карбонатные, кремнисто-сланцевые, яшмовые формации являются индикаторами геосинклинального режима. Широкое развитие осадочных гру- бообломочных формаций указывает на орогенный режим.

Еще более определенное заключение о тектонических режимах можно сделать на основе анализа магматических формаций, если иметь в виду, что ряд пород: основные - средние - кислые ~

щелочные соответствуют последовательности развития магматических извержений при смене геосинклинального режима орогенным и далее платформенным.

Площади распространения определенных формаций контролируются тектоническими структурами, развитием которых обусловлено пространственное ограничение формаций. Поэтому, изучая закономерности распространения формаций в пространстве, мы тем самым устанавливаем размещение тектонических структур во время образования формаций. Эволюция тектонического режима приводит к последовательной смене в разрезе геологических формаций. Располагая данными об условиях формирования комплексов горных пород, сменяющихся по вертикали, можно сделать вывод об изменении тектонического режима.

Так, например, если мощная толща флишевых формаций с характерными тонкими, закономерно ритмично переслаивающимися пластами песчаников, алевролитов и аргиллитов, перекрыта толщей грубообломочных морских и континентальных отложений - молассами, делается вывод, что геосинклинальные условия сменились орогенными. Этот вывод основан на существующих представлениях о тектонических условиях накопления флишевых и молассовых формаций.

Анализ формаций дает возможность классифицировать тектонические структуры, выделяя , их особые типы, например, типы прогибов. Повторяемость типичных формаций в пространственно разобщенных структурах позволяет наметить общую этапность в истории тектонического развития структур, сравнить наборы формаций близких по типу структур разного возраста и т.д.

Особое направление в изучении и классификации осадочных формаций составило направление, основанное на учете содержания в них промышленных концентраций определенных видов полезных ископаемых. На этом основании выделяются угленосные, соленосные, фосфоритонос-ные, бокситоносные, железорудные, латеритные, нефтеносные и целый ряд других формаций.

Последовательность при изучении и выделении формаций следующая. Вначале в разрезе производится выделение толщ пород, отличающихся по литологическому составу, разделенных четко выраженными поверхностями напластования, границами перерывов или размывов (стратиграфический перерыв и несогласия). Затем проводится изучение группы пород (ассоциации), входящих в состав выделенного естественного комплекса, т.е. парагенетический анализ. Одновременно определяются и изучаются цикличность строения формации или иные структурно-текстурные признаки. Далее выясняются фациальная природа каждого входящего в состав формации типа пород и их сочетание в разрезе, т.е. осуществляется фациальный анализ. На этом основании определяется генетический тип отложений, устанавливается физико-географическая (ландшафтная) обстановка формирования формации. В заключительной фазе формационного анализа определяются климатический и тектонический режимы времени и места формирования формаций. Таким образом проводятся палеоклиматический и формационно-тектонический анализы.

Теоретическое значение изучения осадочных и осадочно-вулканогенных формаций состоит в возможности восстановления по ним древней тектонической, климатической и ландшафтной зональности. Практическое значение формационного анализа обусловливается приуроченностью к определенным формациям соответствующих видов полезных ископаемых.