- •Раздел IV. Преобразование пород (катагенез и метагенез)

- •16. Факторы катагенеза

- •Характеристика генетических типов вод

- •17. Типы катагенеза

- •18. Процессы катагенеза, управляемые

- •Результаты лабораторного уплотнения современного глинистого осадка из района Мексиканского залива (по в. Брайанту)

- •18.2. Преобразование алевритового, песчаного и гравийного материала терригенных пород

- •18.3. Преобразование карбонатных пород

- •18.4. Преобразование эвапоритовых пород

- •18.5. Преобразование органического вещества

- •Сравнение древнего и современного геотермических режимов в девонских отложениях Припятского прогиба

- •Шкала катагенеза, основанная на степени антралитификации ров

- •19. Процессы катагенеза, управляемые преимущественно изменениями гидрогеологической обстановки

- •19.1. Безэвапоритовые элизионные водоносные системы

- •19.2. Безэвапоритовые инфильтрационные водоносные системы

- •19.3. Эвапоритсодержащие водоносные системы

- •Химический состав (мг/л) и насыщенность по кальциту (Lк) и доломиту (Lд) пресных подземных вод Беларуси

- •Основные компоненты химического состава (г/л) подземных рассолов Припятского прогиба (по а.В. Кудельскому и др.)

- •Зависимость доломитности от глинистости для межсолевых пород Припятского прогиба

- •20. Обстановки и факторы метагенеза

- •21. Изменение структур и текстур в зоне метагенеза

- •22. Минералы и породы зоны метагенеза

18.4. Преобразование эвапоритовых пород

Главная особенность эвапоритовых отложений, наиболее существенная для их катагенеза, это гораздо более высокая, по сравнению с терригенными и карбонатными отложениями, растворимость слагающих их минералов. Поэтому эвапориты отличаются повышенной предрасположенностью к катагенетическим преобразованиям, среди которых велика роль процессов, протекающих под влиянием изменения гидрогеологической обстановки (например, карстовые и сопутствующие явления). Здесь мы рассмотрим основные процессы преобразования эвапоритов под влиянием температуры и давления.

Ангидритовые породы в зоне катагенеза имеют тенденцию к перекристаллизации, хотя многие из них, особенно залегающие в мощных пластах, сохраняют в основном мелкочешуйчатую структуру. Перекристаллизованными оказываются наиболее неплотно уложенные фрагменты пород. В связи с тем, что ангидритовые кристаллы имеют игольчатую, тонкопластинчатую форму, они, как и глины, способны сильно уплотняться за счет механического сжатия. Поэтому в них часто совершенно отсутствует пористость. Вместе с тем, в ангидритах действует и процесс растворения под давлением, который иногда приводит к образованию стилолитов. Польский ученый Е. Клапчински описал горизонтальные стилолиты в ангидритовых породах цехштейна (верхняя пермь) Польши. Здесь различаются зубчатые стилолиты и менее выраженные швы растворения (псевдостилолиты). Они подчеркиваются тонкими (1—3 мм) слойками доломито-глинистого вещества, оставшегося на месте растворения ангидрита.

В случае, когда в зону катагенеза попадает гипс, он превращается в ангидрит, что сопровождается выделением из породы воды (дегидратация), которая пополняет ресурсы подземных вод зоны катагенеза и участвует в преобразованиях пород.

Соляные породы в зоне катагенеза сильно преобразуются. Многие соляные минералы являются кристаллогидратами (содержат кристаллизационную воду) и поэтому неустойчивы в условиях относительно высоких температур зоны катагенеза. Выделение химически связанной воды способствует активной перекристаллизации соляных минералов; при этом сохраняются наиболее устойчивые безводные минеральные модификации. В ходе перекристаллизации из минералов происходит также удаление воды, содержащейся в газово-жидких включениях. Поэтому минералы глубокозалегающих соляных пород обычно содержат мало включений. Процессы перекристаллизации приводят к укрупнению размеров зерен, в частности образуются крупно- и гигантокристаллические (шпатовые) галит и сильвин. Развитие высоких давлений способствует уплотнению пород, сближению минеральных зерен, их пластической деформации.

В условиях повышенных температур и, главным образом, высоких давлений зоны катагенеза каменная соль на определенных участках приобретает новые физические свойства: переходит порог упругих деформаций, становится пластичной. Соляные массы начинают отжиматься в зоны пониженного давления, обычно вверх. При этом образуются соляные купола огромной мощности, иногда соль полностью вытесняется из зон своего первоначального залегания (рис. 59). Это процесс соляной тектоники, или галокинеза, который бывает настолько мощным, что отжимающаяся соль протыкает весь осадочный разрез почти до дневной поверхности. В ходе соляного тектогенеза не только происходит полное видоизменение петрографических характеристик каменной соли, но, по существу, создается новая структура геологического разреза. Перемещающиеся соляные массы захватывают, деформируют и химически преобразуют вышележащие толщи пород, создают условия для формирования нефтяных и газовых месторождений, разрушают уже существующие залежи углеводородов. В зонах соляных куполов происходит засоление подземных вод. На поверхности земли выше соляных куполов иногда образуются соляные озера (например, Эльтон и Баскунчак).

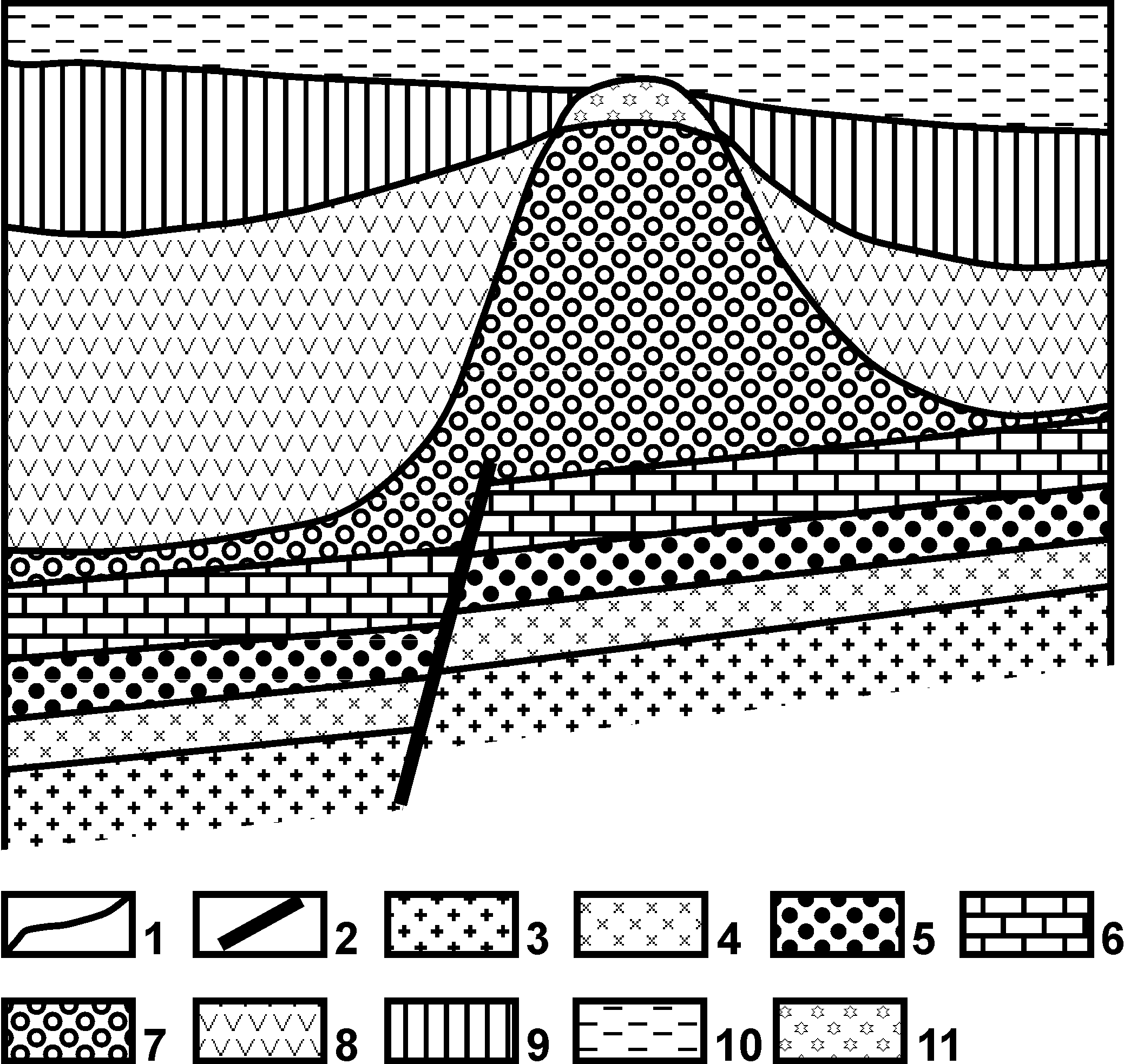

Рис. 59. Соляная

структура в поднятом крыле сброса,

Припятский прогиб (по В.С. Конищеву): 1 — стратиграфические

границы; 2 — разлом;

3 — кристаллический

фундамент; 4 — подсолевая

верхнепротерозойско-девонская толща;

5 — нижняя

(франская) соленосная толща, не

претерпевшая соляного тектогенеза;

6 — межсолевая

девонская толща; 7 — галитовая

подтолща верхней (фаменской) соленосной

толщи, претерпевшая активный соляной

тектогенез; 8 — глинисто-галитовая

подтолща верхней соленосной толщи;

9 — надсолевая

девонско-каменноугольная толща;

10 — пермско-кайнозойская

толща; 11 — брекчия

кепрока