- •Раздел IV. Преобразование пород (катагенез и метагенез)

- •16. Факторы катагенеза

- •Характеристика генетических типов вод

- •17. Типы катагенеза

- •18. Процессы катагенеза, управляемые

- •Результаты лабораторного уплотнения современного глинистого осадка из района Мексиканского залива (по в. Брайанту)

- •18.2. Преобразование алевритового, песчаного и гравийного материала терригенных пород

- •18.3. Преобразование карбонатных пород

- •18.4. Преобразование эвапоритовых пород

- •18.5. Преобразование органического вещества

- •Сравнение древнего и современного геотермических режимов в девонских отложениях Припятского прогиба

- •Шкала катагенеза, основанная на степени антралитификации ров

- •19. Процессы катагенеза, управляемые преимущественно изменениями гидрогеологической обстановки

- •19.1. Безэвапоритовые элизионные водоносные системы

- •19.2. Безэвапоритовые инфильтрационные водоносные системы

- •19.3. Эвапоритсодержащие водоносные системы

- •Химический состав (мг/л) и насыщенность по кальциту (Lк) и доломиту (Lд) пресных подземных вод Беларуси

- •Основные компоненты химического состава (г/л) подземных рассолов Припятского прогиба (по а.В. Кудельскому и др.)

- •Зависимость доломитности от глинистости для межсолевых пород Припятского прогиба

- •20. Обстановки и факторы метагенеза

- •21. Изменение структур и текстур в зоне метагенеза

- •22. Минералы и породы зоны метагенеза

18.3. Преобразование карбонатных пород

Основными процессами катагенеза карбонатных отложений, управляемыми преимущественно термобарическим фактором, являются: механическое уплотнение, растворение под давлением, перекристаллизация, цементация и гидролиз. Причем, ведущую роль во всех преобразованиях, за исключением последнего, играет давление.

Механическое уплотнение.Обусловлено ростом нагрузки накапливающихся пластов или, реже, тангенциальными напряжениями, связанными с тектоническими дислокациями. Механическое уплотнение приводит к более плотной упаковке составных частей породы за счет их переориентации и деформации без существенного влияния химических процессов.

Хотя карбонатные отложения в целом литифицируются гораздо быстрее рассмотренных ранее глинистых, процесс механического уплотнения играет существенную роль и при катагенетическом преобразовании карбонатов.

При накоплении толщи карбонатных отложений в устойчиво прогибающихся бассейнах развиваются столь высокие давления нагрузки вышележащих пластов, что процесс механического уплотнения проявляется даже в консолидированных породах. Свидетельством этого являются нередко встречающиеся в глубоко погруженных карбонатных породах раздавленные раковины, а также уплощенные оолиты и другие форменные элементы, для которых свойственно быстрое отвердевание (рис. 50,а). Кроме того, протекающие на стадии катагенеза процессы растворения карбонатов с образованием полостей, ослабляя каркас породы, дают дополнительную возможность для механического уплотнения.

П

Рис. 50. Механическое

уплотнение карбонатных пород (по

С. Чанда и др.): а — уплощенные

оолиты, видны элементы взаимного

приспособления оолитов друг к другу

(конформность); б — распределение

деформации ооидов вокруг быстро

литифицированной конкреции; внутри

нее ооиды не деформированы

Во многих случаях карбонатные отложения неоднородны по составу, что приводит к разной скорости литификации в разных зонах пласта. Поэтому в одних зонах пласта механическое уплотнение проявляется сильнее, в других — слабее. Типичный пример такого неоднородного распределения процесса механического уплотнения можно наблюдать в пластах, содержащих конкреции (рис. 50, б), которые обычно литифицируются раньше, чем окружающий субстрат, и оказываются тем барьером, вокруг которого уплотнение породы идет более интенсивно.

Растворение под давлением.Этот процесс приводит к уменьшению объема составных частей карбонатных отложений, обусловливает таким образом более плотную упаковку пород и может быть образно назван химическим уплотнением. Он, подобно аналогичному и рассмотренному выше процессу в песчаных породах, является результатом повышенной растворимости карбонатов в водной пленке на межзерновых контактах. Поскольку карбонатные минералы растворимы значительно лучше кварца и полевых шпатов, то в карбонатных отложениях процесс растворения под давлением начинается уже в диагенезе и активно развивается в начальном катагенезе, т. е. значительно раньше, чем в терригенных породах. Как и в песчаниках, в карбонатных породах можно наблюдать конформные, инкорпорационные, микростилолитовые сочленения между отдельными компонентами (рис. 51).

В связи с неоднородностью пород и неодинаковым распределением в них давления процессу растворения могут подвергнуться: а) отдельные зерна; б) форменные элементы (оолиты, желваки, раковины и проч.); в) значительные участки породы, включая и форменные элементы, и цементирующую массу. В последнем случае образуются стилолиты, хорошо заметные в образцах невооруженным глазом, т. к. в стилолитовых швах концентрируется нерастворимый рассеянный в породе глинистый материал (рис. 52). Масштабы проявления процесса растворения в трех указанных случаях разные, но суть явления одна и та же. В отложениях, еще не вполне литифицированных, процесс растворения обычно сосредоточен на стыках наиболее твердых компонентов, например оолитов (рис. 51, б). Когда порода уже полностью консолидирована, процесс распространяется и на цементирующую массу с образованием настоящих стилолитов (рис. 51,в).

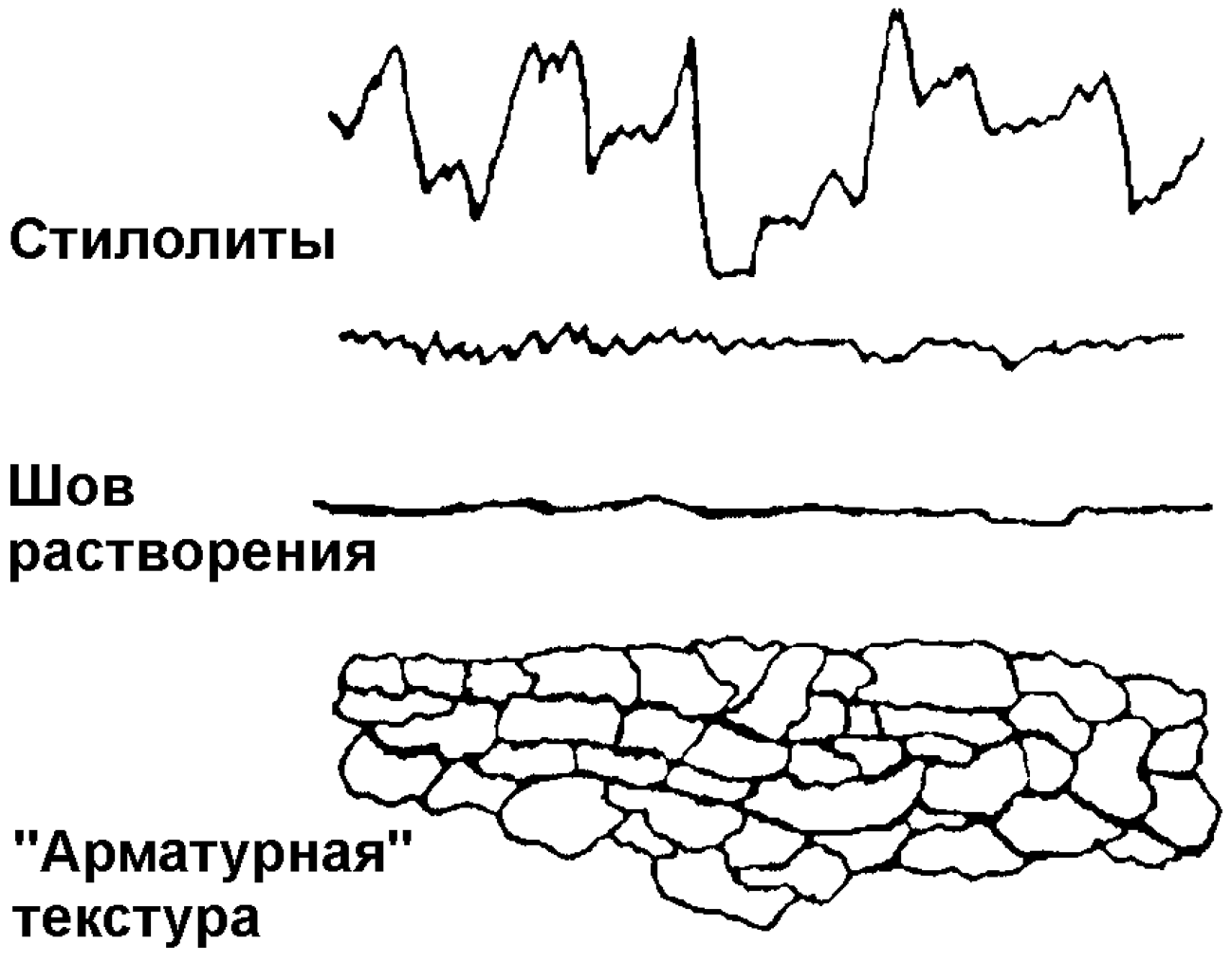

Американские литологи предлагают различать три основных типа форм растворения под давлением: собственно стилолиты, швы растворения и “арматурную” текстуру (рис. 53). Собственно стилолиты, среди которых встречаются формы с разной амплитудой и частотой зубцов, характерны для массивных, почти без глинистой примеси, быстро литифицирующихся карбонатов. Швы растворения и “арматурная” текстура присущи слоистым, более глинистым, медленно литифицирующимся карбонатным отложениям.

П

Рис. 51. Растворение

под давлением в карбонатных породах: а — сочетание

конформных и микростилолитовых контактов

между форменными элементами; между

двумя нижними элементами образовался

инкорпорационный контакт (по Р. Базерсту);

б —

микростилолитовые сочленения между

оолитами в неполностью литифицированной

породе (по С. Чанда и др.); в — структура

растворения под давлением в полностью

литифицированной породе: макростилолит

сечет и оолиты, и цементирующую массу

(по С. Чанда и др.)

Поскольку условия для развития давления на межзерновых контактах создаются, главным образом, в консолидированных частях карбонатных пластов, растворению под давлением обычно предшествует механическое уплотнение (рис. 55). С другой стороны, составные компоненты неоднородных карбонатных пород различаются по способности к растворению и механическому уплотне-

Рис. 52. Стилолиты

в карбонатных породах: а — горизонтальные

стилолиты разной амплитуды, Припятский

прогиб, скв. Сосновская, 41,

гл. 2867—2888 м, верхний девон, керн,

ум. 2; б — вертикальный

стилолит, Припятский прогиб,

скв. Светлогорская, 1, гл. 4057—4066 м,

керн, ум. 2; в — микроскопическое

изображение стилолита, Припятский

прогиб, скв. Моисеевская, 1,

гл. 3360—3366 м, верхний девон, шлиф,

н =, ув. 60; г — препарированная

поверхность очень большого стилолита,

окрестности Берлина, карьер Рюдерсдорф,

триас, ув. 1,5 (по Д. Шредеру)

нию. Поэтому нередко обнаруживаются признаки параллельного протекания механического уплотнения и растворения под давлением. Такой случай показан на рис. 56.

П

Рис. 53. Формы

растворения под давлением в карбонатных

породах (по Т. Бакстону и Д. Сибли)

Рис. 54. Образование

глинистого прослоя в карбонатной породе

под влиянием процесса растворения под

давлением (по П. Трениту)

Перекристаллизация.Это — метасоматическое замещение одних кристаллических зерен другими зернами того же химического состава. Процесс протекает через фазу растворения, что сопровождается немедленной кристаллизацией. Чаще всего перекристаллизация ведет к укрупнению размера зерен, и тогда процесс обычно называют просто перекристаллизацией. Реже применяют термин “собирательная перекристаллизация”, тем самым подчеркивая, что малые зерна как бы собираются в большие. В зарубежной литературе в таких случаях говорят об “аградационном неоморфизме”. В тех случаях, когда перекристаллизация сопровождается уменьшением размера зерна, в русскоязычной литературе применяется термин “грануляция”, а в западной — “деградационный неоморфизм”, или “микритизация”.

С

Рис. 55. Последовательное

изменение упаковки форменных элементов

карбонатной породы в процессах

механического уплотнения и растворения

под давлением (по Н. Мюллер и

К. Квингану)

Рассеянная перекристаллизация характеризуется расположением среди микрозернистой или пелитоморфной массы отдельных более крупных зерен. Этот тип перекристаллизации наблюдается в пелитоморфных и микрозернистых тонкослоистых известняках с примесью мелкодетритового материала.

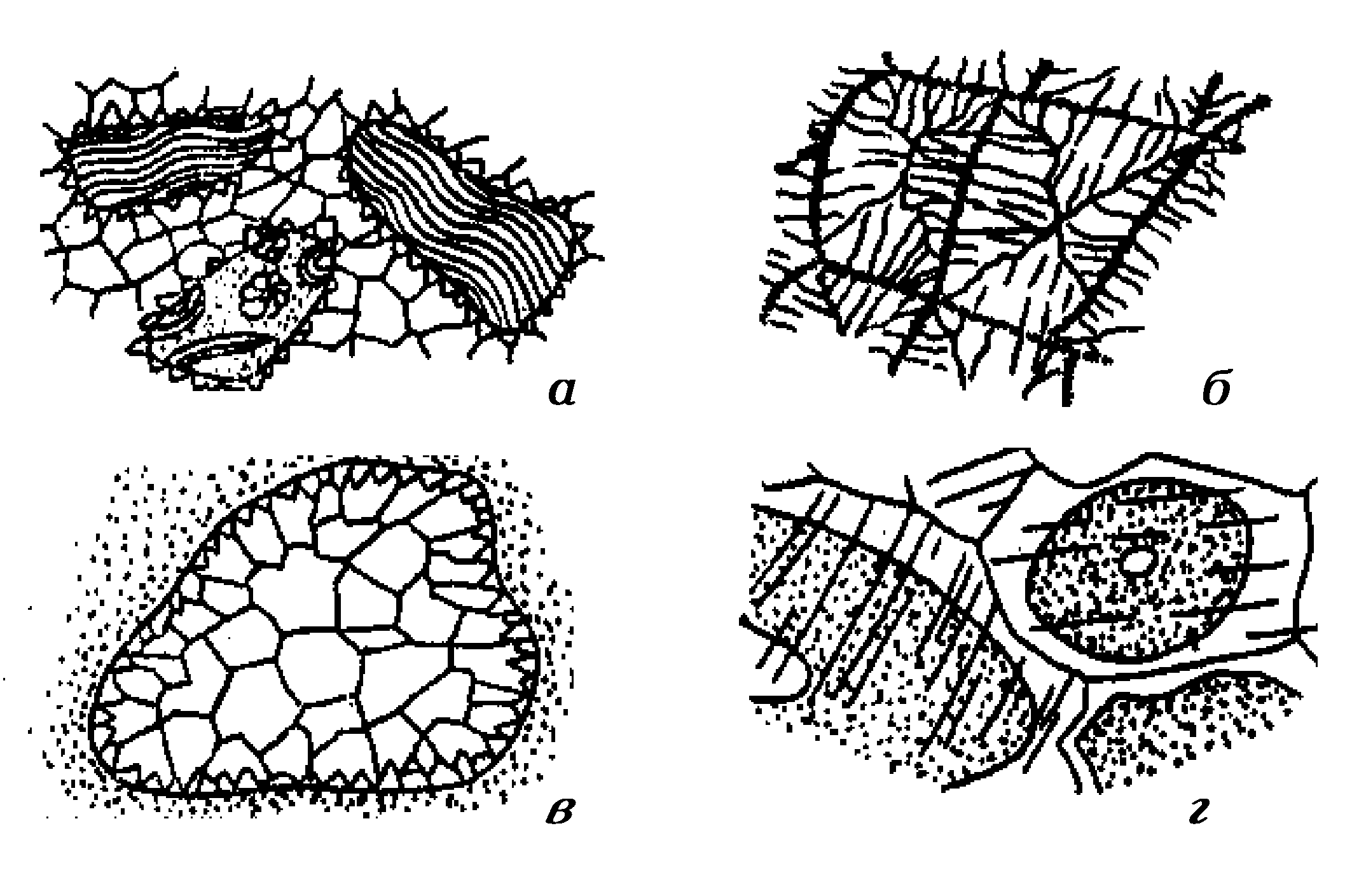

Агрегатно-рассеянная перекристаллизация (рис. 57,а) отличается от предыдущего типа тем, что более крупные зерна карбоната образуют агрегаты среди микрозернистой и/или пелитоморфной массы. Такая перекристаллизация характерна для тех же типов пород, что и рассеянная.

Рис. 56. Развитие

процессов механического уплотнения и

растворения под давлением в органогенном

известняке по мере увеличения глубины

залегания (сверху вниз) (по В. Мейерсу): 1 — раковины

остракод и брахиопод; 2 — остатки

иглокожих; 3 — остатки

мшанок

К

Рис. 57. Собирательная

перекристаллизация карбонатных

отложений, Припятский прогиб, верхний

девон: а — агрегатно-рассеянная,

скв. Мармовичская,

7, гл. 3182—3187 м,

шлиф, н =,

ув. 40;

б — кружевная,

скв. Мармовичская,

7, гл. 3182—3187 м,

н =,

ув. 40;

в —

пятнистая, скв. Мармовичская,

7, гл. 3431—3436 м,

н =,

ув. 40;

г — прожилковая,

скв. Светлогорская,

1, гл. 4057—4066 м,

н =,

ув. 100

Пятнистая перекристаллизация (рис. 57,в) выражается в возникновении сравнительно крупных скоплений перекристаллизованных зерен среди мелкозернистой массы. От агрегатно-рассеянной перекристаллизации она отличается более крупным размером участков, сложенных перекристаллизованным карбонатом.

Прожилковая перекристаллизация (рис. 57,г) свойственна таким породам, в которых среди микрозернистого карбонатного материала наблюдаются прожилки более крупнозернистой структуры. Прожилки перекристаллизации отличаются от трещин, выполненных карбонатными минералами, нечеткостью контуров. Вместе с тем, надо иметь в виду, что прожилковая перекристаллизация часто развивается по тонким трещинам.

Сплошная перекристаллизация — результат наиболее далеко зашедшего процесса. Иногда в породе остаются лишь реликты неперекристаллизованного или слабо перекристаллизованного карбоната, в частности в виде форменных элементов, таких, как например, пеллеты.

Пойкилитовая перекристаллизация характеризуется тем, что отдельные, порой весьма значительные участки породы оказываются сложенными монокристаллическим карбонатом или зернами с одинаковой оптической ориентировкой, в которые включены фрагменты более мелкозернистого карбоната.

Основными факторами собирательной перекристаллизации являются: а) содержание примеси глинистого и органического вещества; б) структурно-текстурные особенности пород; в) давление и температура; г) подземные воды.

Примесь глинистого материала и органического вещества оказывает тормозящее влияние на перекристаллизацию, так как затрудняет доступ к зернам водных растворов, в среде которых происходят процессы растворения и осаждения вещества, составляющие суть перекристаллизации. Кроме того, глинистая и органическая примеси, обладая по своей природе пластическими свойствами, ослабляют развитие давления на контактах между карбонатными зернами, что необходимо для перекристаллизации.

Структурно-текстурные особенности пород тесно связаны с содержанием в них некарбонатной примеси. Относительно глубоководным тонкослоистым известнякам, которые обычно бывают глинистыми, битуминозными и изначально обладают пелитоморфной структурой, присуща зачаточная перекристаллизация или даже ее полное отсутствие. Для мелководных массивных известняков с органогенными текстурами, которые, как правило, содержат мало глинистой примеси и еще от стадии диагенеза наследуют бόльший размер зерен и бόльшую пористость, чем тонкослоистые депрессионные известняки, характерна более развитая перекристаллизация.

Комбинированное влияние термобарического фактора (главным образом давления) и фактора подземных вод на катагенетическую перекристаллизацию выражается, прежде всего в том, что она инициируется процессом растворения под давлением в водной межзерновой пленке.

Рост давления и температуры способствует развитию перекристаллизации. Роль этого фактора особенно отчетливо проявляется в зоне метаморфизма, где в результате перекристаллизации осадочные карбонатные породы превращаются в мрамор.

В верхних частях зоны катагенеза, где функционируют быстро движущиеся пресные инфильтрационные подземные воды, также протекает процесс преобразования карбонатных пород с увеличением размера зерен. Однако здесь укрупнение структуры, по-видимому, представляет собой не столько перекристаллизацию, которая инициируется растворением под давлением, сколько комбинацию разорванных во времени процессов растворения и цементации.

Процесс грануляции распространен гораздо реже, чем собирательная перекристаллизация. Грануляция неоднократно описывалась для органогенных отложений, где она затрагивает обычно скелеты животных и растительные остатки и выражается в замещении крупнозернистого материала остатков морских лилий, мшанок и водорослей мелкими карбонатными зернами и агрегатами или даже бурой изотропной массой. Однако такие преобразования в основном свойственны диагенезу и протекают при низких температурах и давлениях.

Вместе с тем, установлены подобные явления и для зоны катагенеза, в том числе для ее весьма глубоких частей. Причем, нередко существенную роль в грануляции играют тектонические напряжения. Перекристаллизация с уменьшением размеров крупных кристаллов сопровождает их деформацию, которая проявляется в искривлении, волнистом погасании и развитии двойников. Грануляция в значительной мере связана с разрядкой напряжений, длительное время накапливающихся в кристаллах.

Цементация.Под цементом осадочной породы понимают вещество, заполняющее пространство (поры, каверны, трещины) между ее отдельными элементами или участками и связывающее их воедино. Карбонатные отложения цементируются хемогенным материалом разного минералогического состава: карбонатами, ангидритом, гипсом, галитом и др. Образование большинства видов катагенетического цемента в карбонатных породах обусловлено процессами, управляемыми изменением гидрогеологической обстановки. Таковы ангидритовый, гипсовый, галитовый цемент, некоторые виды карбонатных цементов, которых мы коснемся в соответствующей части книги. Однако существуют карбонатные цементы, образование которых является реакцией породы на процесс растворения под давлением. Он приводит к переходу в растворенное состояние большого количества карбонатного материала, который в разных участках карбонатных пластов может вновь отлагаться, формируя цемент.

Цементы карбонатных пород, возникающие как следствие растворения под давлением, очень трудно отличить от структур перекристаллизации. По-видимому, не будет большой ошибкой представлять себе процессы растворения под давлением, перекристаллизации и цементации, развивающиеся в карбонатных породах при погружении и росте давления и температуры, как составные части единого процесса растворения — переотложения карбонатного материала.

Учитывая сказанное, ограничимся визуальным ознакомлением с часто встречающимися морфологическими типами карбонатного цемента (рис. 58).

Г

Рис. 58. Морфологические

типы карбонатных цементов (по

Ф. Петтиджону):

а — гранулярный

зернистый; б — друзовидный

волокнистый; в — друзовидная мозаика;

г — каемочный (крустификационный)

CaCO3+ H2O = CaOH++ OH–+ CO2.

|

|

твердая фаза |

|

раствор |

|

газ |

Процесс гидролиза карбонатов наиболее активно протекает в подзоне глубинного катагенеза. Его следствием являются коррозия, растворение и перераспределение карбонатных минералов, обогащение подземных растворов углекислым газом, что придает им большую агрессивность и способность интенсивно перерабатывать не только карбонатные, но и имеющиеся в разрезе терригенные породы.