Искажения, вызванные расположенной рядом с измеряемой скважиной другой действующей скважины.

Пример влияния действующей скважины виден на отдельных интервалах термограмм представлен на рисунке. Формы термограмм скважины Елизово 4 (северный склон Бобруйского погребенного выступа) имеет более сложный вид. Она расположена на действующем водозаборе. В интервале глубин 95 – 140 м отмечены колебания измеренных значений температуры на коротких интервалах. В интервале 105 – 120 м температура даже незначительно убывает с ростом глубины. Участок с извилистой кривой отражает эксплуатируемый водоносный горизонт. Аналогичная ситуация имеет место в скважине Жабинка 1, где эксплуатируется водоносный горизонт на глубине 175 – 210 м.

Рисунок – Термограммы скважин с выраженной циркуляцией подземных вод: 1 – Елизово 4, циркуляция в интервале 95 – 140 м, 2 – Жабинка 1, циркуляция в интервале 25 – 210 м и 3 – Жабинка 1 с ненарушенным тепловым режимом.

Основные определения

Геотермический градиент и геотермическая ступень. Кроме распределения температуры по стволу скважины, характеризующей тепловое поле земных недр, к основным геотермическим параметрам относят геотермический градиент, геотермическую ступень, тепловые свойства горных пород (связанные с литолого-минералогическим составом различных стратиграфических толщ), а также плотность теплового потока и радиогенную теплогенерацию горных пород.

Геотермический градиент λ = (ΔТ/Δz) представляет собой скорость нарастания температуры с глубиной (см. рисунок), измеряется обычно в мК/м, иногда – °С/100м. Геотермическая ступень Г = (Δz/ΔТ) – величина, обратная геотермическому градиенту – это интервал глубины, на котором происходит увеличение температуры на 1 °С (м/°С).

Тепловые свойства горных пород. Существуют три коэффициента, полностью характеризующие тепловые свойства горных пород, как непроницаемых для флюидов, так и насыщенных пластовыми жидкостями (вода, рассолы, нефть):

-

коэффициент теплопроводности,

-

коэффициент объемной теплоемкости и

-

коэффициент температуропроводности.

Коэффициент теплопроводности характеризует способность горных пород передавать тепло. Он используется для вычисления плотности теплового потока, тогда как коэффициент объемной теплоемкости характеризует количество тепла, необходимое для нагрева единичного объема горной породы на 1 °С. Он необходим для расчета плотности ресурсов геотермальной энергии, наконец – коэффициент температуропроводности характеризует скорость распространения температурной волны в горных породах. Он необходим для расчетов скорости распространения температурного фронта в горных породах при рассмотрении либо моделировании нестационарных тепловых полей в горных породах, например – охлаждение пласта при закачке холодных вод с поверхности при законтурном, либо внутриконтурном заводнении в ходе разработки нефтяных месторождений.

Геотемпературное поле Беларуси

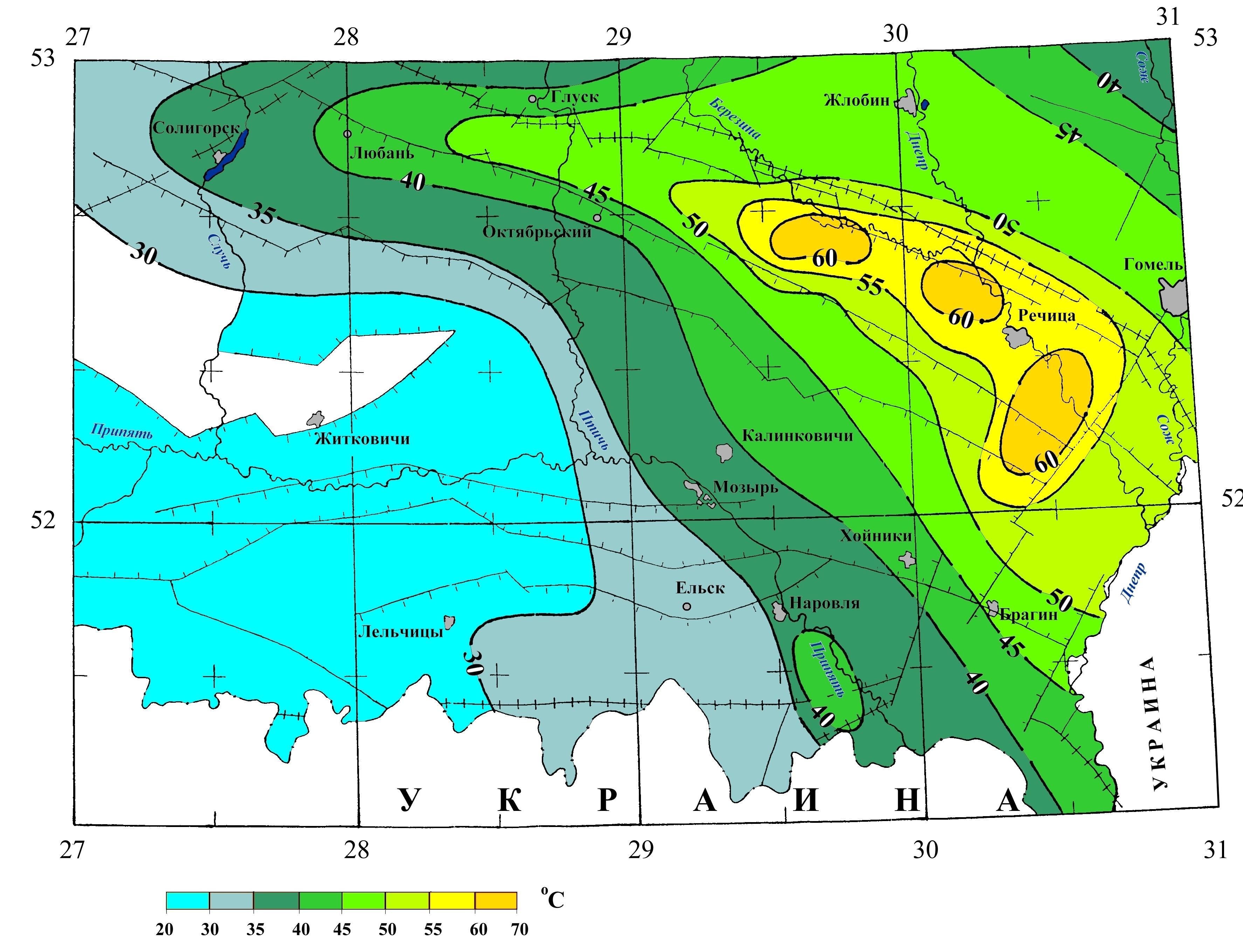

Распределение температуры по латерали (площади) и вертикали (глубине) имеет существенный контраст на всей территории страны. Карта распределения температуры на глубине 200 м отражает основные аномалии повышенных и пониженных значений температуры относительно ее фоновых (средних) значений.

Рисунок – Распределение температуры в пределах Беларуси на глубине 200 м. Составил Зуй В.И.

Распределение температуры в Припятском прогибе на глубине 2 км.

Контрастное геотемпературное поле прогиба наблюдается на разных глубинах в прогибе. При этом на глубине 2 км отмечается двукратное превышение температуры в северной зоне прогиба по сравнению с юго-западной более холодной зоной, оконтуренной изотермой 30 °C

Рисунок - Схема распределения температуры в Припятском прогибе (глубина 2 км).

Центральная часть аномалии северной зоны прогиба оконтурена изолинией 50 °C, а три локальных участка – изотермами 60 °C. Ее форма и размеры несколько изменяются с глубиной, сохраняя общие черты, описанные для глубины 1 км. Зона повышенных значений температуры простирается на западе до г. Любань и уходит в пределы Днепровско-Донецкой впадины на юго-востоке. Она охватывает также Северо-Припятское плечо и прослеживается в западной части Гремячского погребенного выступа за пределами Беларуси. Локальная аномалия восточной части Ельского грабена и Выступовичской ступени выделена условно изолинией 40 °C по трем скважинам Карповичской и Желоньской площадей. Ее фоновые значения заключены в интервале 35–40 °C.