- •Силовая электроника

- •1. Полупроводниковые приборы

- •1.1. Электропроводность полупроводников

- •1.1.1. Образование носителей заряда в собственных полупроводниках

- •1.1.2. Образование носителей заряда в примесных полупроводниках

- •1.1.3.Дрейфовое и диффузионное движение носителей заряда

- •1.2.Полупроводниковые диоды

- •1.2.1.Принцип действия и вольтамперная характеристика (вах) диода

- •1.2.2. Виды диодов

- •1.3. Биполярные транзисторы

- •1.3.1. Принцип действия транзистора.

- •1.3.2.Статические вах транзистора

- •1.4. Униполярные (полевые) транзисторы.

- •1.4.1. Полевые транзисторы с p-n переходом.

- •1.4.2. Мдп - транзисторы.

- •1.5. Тиристоры

- •1.5.1. Классификация тиристоров

- •1.5.2. Принцип работы диодного тиристора

- •1.5.3. Принцип работы триодного тиристора.

- •2. Усилители

- •2.1.Назначение и классификация усилителей

- •2.2. Принцип построения усилительных каскадов.

- •2.3. Усилительный каскад с общим эмиттером.

- •2.4. Многокаскадные усилители с конденсаторной связью.

- •2.5. Усилители мощности.

- •2.5.1 Усилитель мощности класса а с трансформаторным включением нагрузки (рисунок 2.6)

- •2.5.2. Двухтактный усилитель мощности (рисунок 2.7)

- •2.6. Усилители с обратной связью

- •2.7.Усилители постоянного тока (упт)

- •2.8. Операционные усилители (оу).

- •2.8.1. Инвертирующий усилитель (рисунок 2.19)

- •2.9.1. Компараторы. Триггер Шмитта

- •2.9.2. Мультивибраторы

- •2.9.3. Одновибраторы

- •3. Выпрямители

- •3.1. Структурная схема источника питания постоянного напряжения

- •3.1. Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом.

- •3.2.1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.

- •3.2.2. Работа выпрямителя при активно-ёмкостной нагрузке

- •3.3. Однофазный мостовой выпрямитель

- •3.4. Мостовой выпрямитель с нулевой точкой трансформатора

- •3.5. Трёхфазный выпрямитель с нулевым выводом

- •3.6. Трёхфазный мостовой выпрямитель

- •3.6. Управляемый выпрямитель однофазного тока

- •4. Коммутация однооперационных тиристоров

- •4.1. Узлы параллельной коммутации.

- •4.2. Узлы последовательной коммутации

- •5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения

- •5.1. Методы импульсного регулирования постоянного напряжения

- •5.2. Иппн с параллельной коммутацией и коммутирующим контуром, подключаемым параллельно силовому тиристору

- •5.3. Иппн с последовательной коммутацией

- •6. Инверторы.

- •6.1. Автономные инверторы тока (аит)

- •6.1.1. Однофазный параллельный инвертор тока.

- •6.1.2. Трехфазный параллельный аит

- •6.2. Автономные резонансные инверторы (аир).

- •6.2.1. Последовательный аир

- •6.2.2. Последовательный аир со встречными диодами.

- •6.3. Автономные инверторы напряжения.

- •6.3.1. Способ формирования выходного напряжения инвертора в виде импульсов чередующейся полярности и одинаковой длительности.

- •6.3.2. Широтно-импульсный способ формирования и регулирования выходного напряжения инвертора.

- •6.3.2.1. Шир с зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.

- •6.3.2.2. Шир с не зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.

- •6.3.3. Формирование кривой выходного напряжения инвертора с уменьшенным содержанием гармонических.

- •7. Оптоэлектроника

- •7.1. Управляемые источники света

- •7.2. Фотоприёмники.

- •2.Фотодиоды.

- •3. Фототранзисторы (рисунок 7.8).

- •4. Фототиристоры.

- •7.3. Световоды и простейшие оптроны

- •8. Цифровая техника

- •8.1.Аксиомы, законы, тождества и теоремы алгебры логики

- •8.2. Логические элементы на диодах и биполярных транзисторах.

- •8.2.1. Логический элемент или.

- •8.2.2. Логический элемент и.

- •8.2.3. Логический элемент не.

- •8.2.4. Логический элемент или-не.

- •8.2.5. Логический элемент и-не.

- •8.3. Параметры логических элементов.

- •8.4.Логические элементы на полевых транзисторах.

- •8.4.1. Логический элемент не.

- •8.4.2. Логический элемент или-не.

- •8.4.3.Логический элемент и-не.

1.5. Тиристоры

1.5.1. Классификация тиристоров

Тиристор – это четырёхслойный полупроводниковый прибор, обладающий двумя устойчивыми состояниями: состоянием низкой проводимости (тиристор закрыт) и состоянием высокой проводимости (тиристор открыт). Перевод тиристора из закрытого состояния в открытое осуществляется внешним воздействием на прибор напряжением, током или светом.

Виды тиристоров:

1. Диодные тиристоры (динисторы).

В них переход прибора из закрытого состояния в открытое происходит при достижении напряжения между анодом и катодом некоторой граничной величины, являющейся параметром прибора.

2. Триодные тиристоры.

В них управление состоянием прибора происходит по цепи третьего управляющего электрода. По цепи УЭ могут выполняться одна или две операции. В однооперационных тиристорах по цепи УЭ осуществляется только отпирание тиристора. Запирание происходит путём изменения полярности напряжения анод-катод. В двухоперационных тиристорах по цепи управления происходит и отпирание и запирание тиристора. Для отпирания на УЭ подают положительный импульс, для запирания – отрицательный

3. Фототиристоры – отпирание прибора происходит с помощью светового импульса.

4. Симметричные тиристоры (симисторы) – позволяют проводить ток в двух направлениях. Выполняют функции двух обычных тиристоров, включенных встречно-параллельно.

1.5.2. Принцип работы диодного тиристора

Динисторы изготавливают из кремния. Они содержат четыре чередующиеся p и n области (рисунок 1.36). Область р1, в которую попадает ток из внешней цепи, называют анод, область n2 – катод, области n1 и р2 – базы. Если подключить плюс к аноду, а минус к катоду, то переход П2 окажется закрытым, а переходы П1 и П3 – открытыми. Переход П2 называют коллекторным переходом.

а) б) в)

Рисунок 1.36

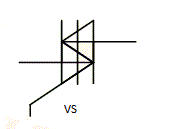

Так как коллекторный переход смещён в обратном направлении, то почти всё приложенное напряжение, в начале падает на нём. Такая структура может быть представлена в виде двух транзисторов разной электропроводности (рисунок 1.36,б и в). Ток в цепи определяется током коллекторного перехода П2. Он зависит от потока дырок из эмиттера транзистора VT1 (p-n-p типа), потока электронов из эмиттера транзистора VT2 (n-p-n типа), и обратного тока перехода p2-n1. Так как переходы П1 и П3 смещены в прямом направлении, из них в области баз инжектируются носители заряда: дырки из области p1, электроны из области n2. Эти носители зарядов, диффундируя в областях баз n1 и р2, приближаются к коллекторному переходу и его полем перебрасывается через p-n-переход, создавая общий ток I.

При малых значениях внешнего напряжения всё оно практически падает на переходе П2. Поэтому к П1 и П3, имеющим малое сопротивление, приложена малая разность потенциалов и инжекция носителей невелика. Ток I мал и равен обратному току через переход П2. При увеличении внешнего напряжения ток в цепи вначале меняется незначительно. При дальнейшем увеличении напряжения, по мере увеличения ширины перехода П2, всё большую роль начинают играть носители заряда, образовавшиеся вследствие ударной ионизации. При некотором напряжении носители заряда ускоряются настолько, что при столкновении с атомами в области р-n перехода ионизируют их, вызывая лавинное размножение зарядов. Образовавшиеся при этом дырки, под влиянием электрического поля переходят в область р2, а электроны – в область n1. Ток через переход П2 увеличивается, а его сопротивление и падение напряжения на нём уменьшается. Это приводит к увеличению напряжения, приложенного к переходам П1 и П3, увеличению инжекции через них, что вызывает увеличение коллекторного тока. Процесс протекает лавинообразно, что приводит к уменьшению сопротивления всех областей тиристора и уменьшению падения напряжения на нём. После переключения прибора ВАХ аналогично характеристики диода, смещённого в прямом направлении. Для запирания динистора нужно уменьшить рабочий ток через него до значения I<Iуд (ток удержания тиристора).