Рис. 6.38. Схемы вскрытия пласта скважиной:

à – á – полное и частичное без обсадной коколонны; â – ã – то же с перфорацией

Рис. 6.39. Схемы конструкций газовых скважин:

à – теоретическая с коническим сечением одноступенчатая; á – двухступенчатая

В любом случае каждый из вариантов, показанных на рис. 6.38, должен обеспечить вынос на поверхность твердых и жидких примесей, поступающих вместе с газом на забой скважины.

Экспериментально и промысловыми исследованиями установлено, что минимальная скорость для выноса примесей должна быть ≥ 5 м/с.

Эта скорость определяется по формуле

v ≥ 0, 52Qz |

T |

/d 2 p |

ç |

, |

(6.153) |

ç |

ç |

â |

|

|

ãäå Q — дебит скважины, тыс. м3/ñóò; zç — коэффициент сверхсжимаемости газа на забое, т.е. при pç è Òç; Òç — забойная температура, К; pç — забойное давление, Па; dâ — внутренний диаметр труб, по которым движется поток газа, см.

При допустимой минимальной скорости vìèí = 5 м/с для определения диаметра, обеспечивающего работу скважины без образования песчаной пробки или столба жидкости, должна быть использована формула

d |

â |

= [0,102Qz |

T |

/p |

ç |

]0,5 . |

(6.154) |

|

ç |

ç |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

595 |

Выбранный таким способом диаметр должен обеспечить вынос примесей, начиная от сечения торца скважины. Такой случай возможен только при спуске фонтанных труб практически до дна скважины. Величина Q устанавливается по результатам исследования скважины, которой соответствуют определенные

pç è Òç.

Если подсчитанный по формуле (6.154) диаметр окажется меньше факти- ческого (а в большинстве случаев так бывает), то необходимо предусмотреть спуск фонтанных труб до нижней границы интервала перфорации. Такая конструкция должна быть выбрана во всех вариантах, за исключением варианта ã (ñì. ðèñ. 6.38).

Не менее важным предназначением обсадной колонны является обеспече- ние спуска таких фонтанных труб, при которых потери давления при движении газа по стволу были бы минимальными. Однако при поиске оптимального диаметра фонтанных труб необходимо исходить не только от минимизации потерь давления, но и из минимальной скорости потока газа, при которой обеспечивается вынос. Так как для выноса примесей требуется скорость потока ≥ 5 м/с, то оптимальным вариантом по величине диаметра фонтанных труб было бы сохранение этой скорости от забоя до устья скважины.

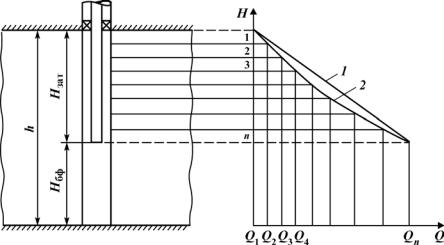

Для создания условия v = 5 м/с = сonst необходимы фонтанные трубы конической формы, как это показано на рис. 6.39, à. В реальных условиях для снижения потерь давления в стволе вместо конструкции с фонтанными трубами конической формы следует использовать ступенчатую колонну. На рис. 6.39, á показана однорядная двухступенчатая конструкция фонтанных труб. Число ступеней и глубина их спуска определяются с учетом диаметра обсадной колонны, глубины залегания пласта, производительности скважины и состава добываемой продукции.

ВЫБОР ДИАМЕТРА И ГЛУБИНЫ СПУСКА ФОНТАННЫХ ТРУБ

При приближенном методе прогнозирования показателей разработки газовых и газоконденсатных месторождений имеет место определенная последовательность расчета. В соответствии с этой последовательностью до выбора конструкции фонтанных труб обосновывается технологический режим эксплуатации скважинами или, другими словами, производительность проектных скважин с учетом возможности деформации и разрушения призабойной зоны, образования песчано-жидкостных пробок, гидратов, конуса подошвенной воды и т.д. Поэтому при обосновании конструкции скважины считается, что дебит и забойное давление проектной скважины, наличие примесей в продукции и изменение перечисленных величин в процессе разработки известны. Исходя из этих величин и необходимости получения определенного значения устьевого давления, нужно отыскать рациональную конструкцию фонтанных труб.

При выборе конструкции проектных скважин наряду с необходимостью обеспечения минимальных потерь давления в стволе и удаления твердых и жидких примесей требуется и минимум металлозатрат.

Конструкция фонтанных труб выбирается путем проведения газодинами- ческих расчетов; при этом используется уравнение движения газа по вертикальным, наклонным и горизонтальным трубам. В зависимости от конструкции скважины — вертикальная, наклонная или горизонтальная, состава добываемой продукции и его изменения по стволу должны быть использованы различные

596

уравнения, связывающие диаметр и длину труб с дебитом газа, забойным и устьевым давлениями с учетом изменения температуры газа от забоя до устья скважины. Причем понятие «забойное давление» приобретает особое значение для горизонтальных скважин, а также вертикальных скважин, вскрывших продуктивный разрез толщиной несколько сотен метров.

Диаметр фонтанных труб, так же как и диаметр эксплуатационной колонны, выбирается исходя из условий, связанных с потерями давления и выносом примесей, поступающих в ствол вместе с газом. Отличительной особенностью выбора конструкции фонтанных труб является то, что в большинстве случаев как в вертикальных, так и в горизонтальных скважинах необходимо обеспечить названные выше условия и в трубном, и в затрубном пространствах.

ВЫБОР ДИАМЕТРА ФОНТАННЫХ ТРУБ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

Для выбора максимально допустимого диаметра фонтанных труб, обеспе- чивающего вынос примесей, следует пользоваться формулой (6.154). Так как формула (6.154) написана для башмака фонтанных труб, где p = pç, а от башмака до устья давление снижается, то естественно, что при постоянном диаметре фонтанных труб скорость движения будет v > 5 м/с. Предлагаемый метод выбора диаметра фонтанных труб справедлив только для них. Если они спущены до кровли продуктивного пласта, точнее, до верхней границы интервала перфорации, то условия выноса должны быть обеспечены исходя из диаметра обсадной колонны, начиная от нижней границы интервала перфорации.

Если фонтанные трубы частично перекрывают интервал перфорации, то конструкция скважины (т.е. диаметры обсадных колонн и фонтанных труб, а также длина перекрытого фонтанными трубами интервала) должна удовлетворять условиям выноса примесей и минимума потерь давления как в затрубном пространстве, так и по самим фонтанным трубам.

При выборе диаметра фонтанных труб следует исходить из того, что забойное давление известно. Причем принимаемое за известное значение забойного давления устанавливается исходя из выбранного технологического режима работы скважины, независимо от того, каким методом (аналитическим или численным) прогнозируются показатели разработки месторождения. Величина забойного давления, обусловленного выбранными критериями технологических режимов работы скважины в виде: градиента давления, депрессии на пласт, заданного дебита и т.д., как правило, считается постоянной. Однако для продуктивных пластов с большой толщиной (несколько сотен метров) забойное давление не может быть постоянной величиной. Обычно в проектах разработки используют два наиболее часто распространенных варианта: забойное давление на середине этажа газоносности и давление у башмака фонтанных труб. В условиях разрушения призабойной зоны и возможности образования песчаных пробок башмак фонтанных труб должен находиться вблизи нижней границы интервала перфорации. При сравнительно больших дебитах скважин и толщинах продуктивного интервала спуск фонтанных труб практически до нижних отверстий интервала перфорации приводит к значительным потерям давления либо в затрубном пространстве, либо в самих трубах, а в ряде случаев – в обоих пространствах. Для снижения ожидаемых потерь давления как в затрубном пространстве, так и в фонтанных трубах, когда они спущены до нижних отверстий, необходимо обосновать диаметр обсадных колонн.

597

Определение забойного давления и его потерь в затрубном пространстве (т.е. от верхней границы интервала перфорации до башмака фонтанных труб; от торца скважины, точнее, от нижней границы интервала перфорации до башмака) и в фонтанных трубах осуществляется следующим образом.

1. По известному забойному давлению, значение которого устанавливается технологическим режимом работы проектной скважины, рассчитывается давление на уровне верхнего интервала перфорации, используя формулу

pçàò = (páàø2 e2 s − θçàòQ 2 )0,5 , |

(6.155) |

ãäå pçàò — затрубное давление у верхней границы интервала перфорации;

s = 0,03415ρHçàò /zcðTñð , |

(6.156) |

ãäå Íçàò — расстояние от верхней границы интервала до башмака фонтанных труб; zñð — средний коэффициент сверхсжимаемости в интервале от верхней границы интервала перфорации до башмака фонтанных труб; Òñð — средняя температура в этой же зоне.

θ |

çàò |

= 1,377λ |

çàò |

z 2 T 2 |

(e2s |

−1)/d 2 |

, |

(6.157) |

|

|

cð cð |

|

ýê |

|

|

ãäå λçàò — коэффициент гидравлического сопротивления затрубного пространства, определяемый по [85]; dýê — эквивалентный диаметр затрубного пространства, который определяется по формуле

dýê = (Dîáñ2 − dí2 )0,5 , |

(6.158) |

ãäå Dîáñ è dí — внутренний диаметр обсадной колонны и внешний диаметр фонтанных труб. В формуле (6.155) для определения pçàò следует пользоваться переменной величиной дебита от верхней границы интервала перфорации до башмака фонтанных труб. При известных пластовом давлении и давлении у башмака распределение дебита в указанном интервале будет иметь вид, показанный на рис. 6.40 линией 2. Для приближенных расчетов это распределение может быть заменено линейной зависимостью, показанной линией 1 на этом же рисунке. При разбивке интервала Íçàò на одинаковые участки ∆Íçàò = Íçàï/n, ãäå n — число участков, потери будут интенсивно расти от верхней границы интервала перфорации к башмаку фонтанных труб, так как они вызваны вели- чиной дебита, суммируемого от участка к участку по принципу: дебит 1-го уча- стка — Q1; 2-го участка — Q2 ñ = Q1 + Q2 ; 3-го участка — Q3 ñ = Q1 + Q2 + Q3

èò.ä.

2.По известному забойному давлению у башмака фонтанных труб давление на участке, где отсутствуют фонтанные трубы, определяется по формуле

pçá = (pó2e2s + θáôQáô2 )0,5 , |

(6.159) |

ãäå pçá è pó — забойное и устьевое давление; |

|

s = 0, 03415ρHáô /zcð. áôTñð. áô , |

(6.160) |

ãäå Íáô — расстояние от башмака фонтанных труб до нижней границы интервала перфорации (см. рис. 6.40); zñð. áô — коэффициент сверхсжимаемости газа на участке Íáô; Òñð. áô — средняя температура газа на этом же участке.

598

Рис. 6.40. Схема распределения дебита вертикальной скважины в затрубном пространстве при частичном перекрытии фонтанными трубами интервала притока газа

θ |

áô |

= 1,377λ |

îá |

z 2 |

T 2 |

(e2s −1)/D2 |

, |

(6.161) |

|

|

cð. áô |

cð. áô |

îá |

|

|

ãäå λîá — коэффициент гидравлического сопротивления обсадной колонны; Dîá — внутренний диаметр обсадной колонны.

ВЫБОР ДИАМЕТРА ФОНТАННЫХ ТРУБ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

Разновидностью вертикальных скважин являются наклонные скважины. Выбор диаметра и глубины спуска фонтанных труб наклонных скважин следует производить аналогично с вертикальными скважинами, с той лишь разницей, что при расчете забойного давления или потерь давления в наклонных скважинах вместо глубины использовать общую длину ствола (рис. 6.41).

При выборе конструкции горизонтальных скважин следует исходить из того, что вертикальная и наклонная (искривленная) части горизонтальной скважины изучены как с точки зрения выбора конструкции, так и с позиции определения забойного давления удовлетворительно. Не исследуемой остается только горизонтальная часть ствола. Методика определения забойного давления в горизонтальной части ствола, оборудованного фонтанными трубами и без них, приведена в работе [60]. Однако в этой работе входящие в расчетные формулы диаметры не ограничены условиями минимума потерь и выноса примесей. Допуская, что для выноса примесей из горизонтальной части ствола скважины необходимо, чтобы частицы жидких и твердых примесей были в висячем состоянии, можно использовать величину скорости потока газа в горизонтальном участке ствола, равную также 5 м/с. Тогда в горизонтальной скважине, не оборудованной фонтанными трубами, связь между давлением и диаметром будет иметь вид

599

Рис. 6.41. Схема профиля наклонной скважины в кусте, использованная на месторож-

дениях севера Тюменской области

p2 |

= p2 |

+ θ |

Q 2 , |

(6.162) |

çá |

çï |

ã |

|

|

ãäå pçá, pçï — забойные давления у дна горизонтального ствола и на переходе от вертикального или наклонного положения к горизонтальному. Величина pçï при малом радиусе кривизны (R ≈ 4ч6 м) определяется формулой

p |

çï |

= p2e2s |

+ θ |

Q 2 , |

(6.163) |

|

ó |

ï |

|

|

где величины s è θï — определяются соответственно формулами, приведенными в работе [60].

Параметр θã, характеризующий горизонтальную часть ствола, определяется формулой:

θ |

ã |

= 0,0094λ |

ã |

z |

cð. ã |

T |

ρL |

/ d 5 . |

(6.164) |

|

|

|

cð. ã |

ã |

ã |

|

|||

Скорость движения газа по горизонтальному стволу будет |

|

||||||||

|

|

v = [(pçá2 |

− pçï2 |

)/αF 2 ]0,5 , |

(6.165) |

||||

ãäå α = 0,094λãzñð. ãÒñð. ã ρL Q 2 /d 5 . |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

ã |

ã |

|

|

|

|

|

|

|

При частичном перекрытии горизонтального ствола фонтанными трубами вопрос о минимизации потерь давления и выноса примесей будет касаться за-

600

трубного пространства в зоне, перекрытой фонтанными трубами, и в зоне, не оборудованной этими трубами, т.е. в зоне от башмака фонтанных труб до торца горизонтального ствола. В этой зоне будет справедлива формула (6.162) с той лишь разницей, что вместо pçï, т.е. давления у переходной зоны, нужно будет использовать значение давления у башмака фонтанных труб, определяемое согласно [61].

В затрубном пространстве эквивалентный диаметр круглого сечения, по которому движется газ, будет определяться формулой (6.158). Так как известным является давление у башмака фонтанных труб длиной L1 в горизонтальной части ствола затрубное давление у переходной зоны (ниже пакера) будет определяться формулой

p2 |

= p2 |

+ θ |

çàò |

Q 2 |

, |

(6.166) |

çàò |

çá |

|

çàò |

|

|

ãäå pçàò — затрубное давление у сечения, где ствол переходит от вертикального (искривленного) положения к горизонтальному (над этим сечением, т.е. над входом ствола в продуктивный пласт, притока газа нет и обычно устанавливается пакер); pçá — известное давление у башмака труб, определяемое по устьевым замерам давления. Параметр θçàò определяется формулой:

θ |

çàò |

= 0,094λ |

çàò |

z |

ñð. çàò |

Ò |

ñð. çàò |

ρ L |

d 5 |

, |

(6.167) |

|

|

|

|

1 |

ýê |

|

|

ãäå L1 — длина фонтанных труб в горизонтальной части ствола, перекрывающих путь поступления газа в фонтанные трубы; dýê — эквивалентный диаметр затрубного пространства; λçàò — коэффициент гидравлического сопротивления затрубного пространства; Qçàò — дебит газа, поступающего в затрубное пространство, величина которого суммируется начиная от L1 = 0 äî L1. Поэтому потери давления растут более интенсивно в сторону башмака фонтанных труб.

Для выноса примесей из затрубного пространства необходимо, чтобы на любом сечении в зоне 0 ≤ l ≤ L1 скорость потока была > 5 м/с.

Величина скорости при этом определяется формулой

|

2 |

2 |

2 |

2 |

0,5 |

|

|

v = (pçàò − pçá ) |

α1QçàòF |

|

|

. |

(6.168) |

||

Эквивалентный диаметр dýê, который обеспечит скорость ≥ 5 м/с, будет гарантировать надежную эксплуатацию скважины без накопления в горизонтальной части ствола твердых и жидких примесей.

Коэффициент α1 включает в себя следующие параметры:

α |

1 |

= 0, 094λ |

çàò |

z |

ñð. çàò |

Ò |

ñð. çàò |

ρ L |

d 5 . |

(6.169) |

|

|

|

|

1 |

ýê |

|

Длина фонтанных труб на горизонтальном участке ствола L1 выбирается исходя из следующий факторов:

необходимости равномерности дренирования залежи путем выбора соответствующей конструкции горизонтальной скважины (такое возможно только при освоении месторождения системой горизонтальных скважин);

продуктивной характеристики вскрываемого пласта (пропластков в случае многослойных неоднородных наклонных пластов);

опасности обводнения скважины подошвенной водой; необходимости создания благоприятных условий для выноса из горизон-

тальной части ствола твердых и жидких примесей.

601

Поступающий в затрубное пространство газ на начальном участке этого пространства (ниже пакера) в большинстве случаев не в состоянии обеспечить вынос твердых и жидких примесей. Точно так же обстоит вопрос о возможности выноса этих примесей в зоне, где отсутствуют фонтанные трубы. С позиции выноса примесей в наихудших условиях находится зона, начиная от торца горизонтального ствола.

Из изложенного выше следует, что при освоении месторождения системой горизонтальных скважин проектировщик должен выбрать не только диаметры и длину обсадных колонн и фонтанных труб, но и профиль горизонтального ствола, обосновать оптимальную длину горизонтальных стволов.

6.14. МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ГАЗА К СКВАЖИНЕ

СОЛЯНОКИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Одним из основных способов интенсификации притока газа к скважине является солянокислотная обработка (СКО) призабойной зоны пласта. Эффективность всех способов интенсификации (СКО, гидропескоструйной перфорации, гидроразрыва пласта, ядерного взрыва и т.д.) оценивается по результатам газогидродинамических исследований при стационарных и нестационарных режимах фильтрации до и после проведения работ по интенсификации и сравнения полученных при этом результатов. Среди перечисленных выше методов интенсификации притока газа к скважине массовое применение получили только солянокислотная и глинокислотная обработка. Научные основы, технология и техника проведения всех видов СКО изложены во временных инструкциях [23].

Солянокислотная обработка скважин основана на способности соляной кислоты вступать в реакцию с карбонатными породами — известняками и доломитами:

CaCO3 +2HCl=CaCl2 +H2O+CO2 ,

CaMg(CO3 )2 + 4HCl=CaCl2 +MgCl2 +2H2O+2CO2 .

1 ì3 15%-ной соляной кислоты растворяется около 0,081 м3 ( 220 кг) известняка. В результате этой реакции при стандартных условиях выделяется 52,5 м3 ÑÎ2 и образуется 224 кг СаСl2. Полученная соль растворяется в воде кислотного раствора, к которой добавляется 0,4 м3 воды, образовавшейся при реакции. Аналогичные реакции происходят и при обработке соляной кислотой доломита или известняка с примесями. Продукты реакции – хлористые кальций и магний – хорошо растворяются в воде. Скорость реакции зависит от давления и температуры. Повышение давления и понижение температуры снижают скорость реакции. К качеству соляной кислоты предъявляются определенные требования. Согласно ГОСТам содержание в кислоте оксида железа и серной кислоты строго регламентировано. Для обработки скважин применяется

602

ингибированная соляная кислота со специальными добавками для снижения коррозийного воздействия на металл. Концентрация в ингибированных кислотах колеблется в пределах 19–25 %. В качестве ингибитора в эти кислоты добавляются ПБ-5 (0,8–1,0 %) и хлористый мышьяк (0,01–0,015 %). В ряде слу- чаев к кислотному раствору добавляют так называемые «кислотные стоки», содержащие уксусную кислоту. Кислотные стоки являются производственными отходами, и их использование снижает затраты на кислотную обработку скважин. Имеющаяся в составе кислотных стоков уксусная кислота, так же как и соляная, вступает в реакцию с карбонатами:

ÑaCO3 +2CH3COOH=Ca (CH3COO)2 +H2O+CO2 ,

CaMg(CO3 )2 + 4CH3COOH=Ca (CH3COO)2 +Mg (CH3COO)2 +2H2O+2CO2 .

При использовании кислотных стоков, в составе которых имеется уксусная кислота, необходимо иметь в виду, что с увеличением температуры растворимость Сa(CH3COO)2 в воде уменьшается.

Если пласт представлен песчано-глинистыми породами, то для обработки призабойной зоны применяют глинокислотную обработку.

Глинокислота представляет собой смесь соляной и фтористоводородной кислот. Фтористоводородная (плавиковая) кислота НF разлагает силикатные породообразующие минералы: алюмосиликаты глин (каолинит) глинистого раствора, проникшего в пласт в процессе его бурения, и кварцевый материал (кварц):

каолинит

Al2Si2O5 (OH)4 +14HF=2AlF3 +2SiF4 +9H2O,

кварц

SiO2 + 4HF =SiF4 +2H2O.

Фтористоводородная кислота, выпускаемая по ГОСТу, хранится в сосудах из свинца, парафина, воска, эбонита и т.д. Стекло и керамика разлагаются этой кислотой. Второй компонент глинокислоты — соляная кислота существенно влияет на эффективность обработки. Выделяющийся при глинокислотной обработке газообразный SiF с водой образует кремниевую кислоту Н4SiÎ4, ò.å.

SiF4 + 4H2O=H4SiO4 + 4HF.

В нейтральной среде кремниевая кислота выпадает в виде студнеобразного геля и может закупорить пласт. Наличие соляной кислоты в глинокислоте предотвращает выпадение геля, так как в кислой среде кремниевая кислота находится в растворенном виде. Кроме того, соляная кислота переводит менее растворимую соль АlF3 в хорошо растворимую соль АlÑl3 в результате следующей реакции

AlF3 +3HCl =AlCl3 +3HF è AlCl3 +3H2O= Al (OH)3 +3HCl.

Если пласт представлен не только глинизированными песчаниками, а содержит и карбонаты, то обработка глинокислотой приводит к выпадению нерастворимой соли СаF2 в результате реакции:

CaCO3 +2HF =CaF2 +H2O+CO2 .

603

Если песчаники сцементированы карбонатами, то в таких случаях следует вначале обработать скважину соляной кислотой, а затем произвести глинокислотную обработку.

ВИДЫ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК

Существует четыре вида кислотных обработок: 1) кислотная ванна; 2) простая, массированная и направленная кислотная обработка; 3) глинокислотная обработка; 4) гидрокислотный разрыв пласта. Выбор вида обработки зависит от минерального состава и свойств пласта, цели и очередности проведения кислотной обработки.

Кислотная ванна проводится для очищения забоя от глинистой корки. Она может быть проведена без давления и под давлением. Без давления кислотная ванна осуществляется следующим образом: скважина тщательно промывается водой, водным раствором ПАВ, конденсатом и т.д. Затем закачивается кислотный раствор в скважину в интервале вскрытия. После реакции скважина снова промывается. Если кислотная ванна производится в заполненной газом скважине, то требуемый объем раствора закачивается в насосно-компрессорные трубы, а затем соединяют устье скважины с затрубным пространством. По окончании работ скважина продувается на факел. Кислотная ванна под давлением проводится в скважинах, заполненных жидкостью. Технология проведения кислотной ванны под давлением аналогична технологии кислотной обработки.

Кислотная обработка. Простая кислотная обработка производится для воздействия на пласт кислотой в радиусе зоны проникновения бурового раствора или его фильтра. Последовательность кислотной обработки следующая: сначала промывают забой с целью предварительной очистки. Затем проводят кислотную ванну для удаления глинистой корки, после которой снова промывают забой. Далее закачивают запланированный объем кислоты в пласт. После выдержки требуемой продолжительности для реакции кислоты с породой осваивают скважину.

Массированная кислотная обработка отличается от простой тем, что объем кислотного раствора, закачиваемого в пласт, должен обеспечить кислотой зоны с радиусом в десятки метров. Технология массированной кислотной обработки аналогична технологии простой кислотной обработки.

Направленная кислотная обработка проводится в случае, когда из всей вскрытой толщины необходимо обработать определенный интервал. Технология проведения ее следующая: после глушения скважины башмак фонтанных труб устанавливают у подошвы запланированного к обработке интервала. Затем заполняют продуктивную часть скважины и фонтанные трубы низкофильтрующейся жидкостью. Продавливают вязкую жидкость кислотным раствором через фонтанные трубы при открытой задвижке затрубного пространства. Кислотный раствор закачивается до заполнения фонтанных труб и ствола скважины в выбранном для обработки интервале. Расчетное количество кислоты в пласт зака- чивается при закрытой задвижке затрубного пространства с помощью вязкой низкофильтрующейся жидкости. Выдерживают кислоту в пласте необходимое время, а затем вязкую жидкость заменяют промывочной и осваивают скважину.

Направленную кислотную обработку можно проводить: путем выделения интервала для обработки сдвоенными пакерами; изоляцией интервала обработ-

604