3 семестр ЭКТ / Физика. Оптика / Методические материалы и лекции / Luks2

.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЗИКЕ

Часть 2. Волновые процессы. Волновая и квантовая оптика. Квантовая механика. Многоэлектронные атомы

Методические указания для студентов дневной формы обучения машиностроительного факультета

Составитель Р. К. Лукс

Ульяновск

УлГТУ

2013

1

УДК 53 (076) ББК 22.2я7

К32

Одобрено секцией методических пособий научно-методического совета университета

Конспекты лекций по физике. В 2 ч. Ч. 2. Волновые процессы. К32 Волновая и квантовая оптика. Квантовая механика.

Многоэлектронные атомы : методические указания для студентов машиностроительного факультета / сост. Р. К. Лукс. – Ульяновск :

УлГТУ, 2013. – 67 с.

Сборник конспектов лекций по физике составлен в соответствии с типовой программой общего курса физики и федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки:

19020165 – Наземные транспортно-технологические комплексы,

19060062 – Автомобили и автомобильное хозяйство,

15070062 – Машины и обработка металлов давлением,

15190062 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Конспекты лекций включают теоретический материал, позволяющий студентам в компактной форме получить достаточную информацию о физических явлениях и закономерностях, необходимых для развития физического мышления и подготовки научной базы, без которой невозможно успешное решение профессиональных задач.

УДК 53 (076) ББК 22. 2я7

© Лукс Р. К., составление, 2013 © Оформление. УлГТУ, 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ |

|

Лекция 1 |

|

1.1. Волны. Плоские и сферические волны............................................................................ |

5 |

1.2. Поток энергии волны......................................................................................................... |

7 |

1.3. Групповая скорость волны................................................................................................ |

8 |

Лекция 2 |

|

2.1. Интерференция волн.......................................................................................................... |

9 |

2.2. Стоячие волны................................................................................................................... |

10 |

2.3. Звуковые волны................................................................................................................. |

12 |

2.4. Эффект Доплера................................................................................................................ |

12 |

2.5. Электромагнитные волны ................................................................................................ |

14 |

2.6. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова – Пойнтинга.................................. |

15 |

Лекция 3 |

|

3.1. Отражение и преломление света. Полное отражение.................................................... |

16 |

3.2. Тонкая линза. Формула линзы......................................................................................... |

18 |

3.3. Основные фотометрические характеристики................................................................. |

21 |

3.4. Поляризация света. Виды поляризации.......................................................................... |

23 |

3.5. Поляризация света при отражении от границы раздела двух диэлектриков.............. |

24 |

3.6. Двойное лучепреломление............................................................................................... |

25 |

3.7. Поляризаторы. Закон Малюса ......................................................................................... |

26 |

Лекция 4 |

|

4.1. Интерференция световых волн. Когерентные источники............................................. |

27 |

4.2. Пространственная и временная когерентность.............................................................. |

29 |

4.3. Интерференция на тонкой пленке................................................................................... |

30 |

4.4. Практическое применение интерференции. Интерферометры.................................... |

31 |

Лекция 5 |

|

5.1. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля...................... |

33 |

5.2. Дифракция Френеля на круглом отверстии.................................................................... |

35 |

5.3. Дифракция Фраунгофера на одной щели ....................................................................... |

36 |

5.4. Дифракционная решетка .................................................................................................. |

37 |

5.5. Дифракция рентгеновских лучей................................................................................... |

39 |

3

Лекция 6 |

|

6.1. Взаимодействие света с веществом................................................................................. |

40 |

6.2. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа............................................................................. |

41 |

6.3. Законы теплового излучения............................................................................................ |

43 |

Лекция 7 |

|

7.1. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта................................................................. |

45 |

7.2. Эффект Комптона.............................................................................................................. |

46 |

7.3. Природа электромагнитного излучения ......................................................................... |

47 |

7.4. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома............................................................ |

47 |

7.5. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца....................................................................... |

48 |

Лекция 8 |

|

8.1. Спектры атома водорода по теории Бора....................................................................... |

50 |

8.2. Волны де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства частиц................... |

52 |

8.3. Соотношения неопределенностей Гейзенберга............................................................. |

53 |

Лекция 9 |

|

9.1. Вероятностный смысл волн де Бройля. Волновая функция......................................... |

55 |

9.2. Уравнение Шредингера.................................................................................................... |

55 |

9.3. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме |

|

с бесконечно высокими стенками........................................................................................... |

56 |

Лекция 10 |

|

10.1. Прохождение частиц через потенциальный барьер..................................................... |

58 |

10.2. Орбитальный момент импульса и магнитный момент электрона |

|

в классической и квантовой механике................................................................................... |

59 |

10.3. Опыты Штерна и Герлаха. Спин электрона................................................................. |

61 |

Лекция 11 |

|

11.1. Состояние электрона в атоме. Принцип Паули. |

|

Структура многоэлектронного атома.................................................................................... |

62 |

11.2. Рентгеновское излучение ............................................................................................... |

64 |

11.3. Энергия молекулы........................................................................................................... |

65 |

Библиографический список..................................................................................................... |

67 |

4

Лекция 1

1.1.Волны. Плоские и сферические волны

Волновые процессы наблюдаются в упругих средах. Под упругой средой понимают среду, между частицами которой действуют упругие силы. Если какую либо частицу среды заставить совершать колебания, то за счет действия упругих сил в колебательное движение приходят сначала ближайшие к ней частицы, затем соседние с этими частицами и т. д. Так в колебательный процесс вовлекаются все новые и новые частицы, то есть в среде распространяется упругая волна. Этот процесс сопровождается переносом энергии от источника колебаний, причем переноса частиц в направлении движения волны не происходит – они совершают колебания около своих положений равновесия.

Различают продольные и поперечные волны. В продольной волне частицы среды совершают колебания вдоль вектора скорости распространения волны, а в поперечной – перпендикулярно к нему.

Введем характеристики, описывающие волновой процесс, на примере гармонической волны, в которой частицы среды совершают гармонические колебания

около своих положений равновесия с циклической частотой ω.

1.Фронт волны – геометрическое место точек, до которых дошел волновой процесс.

2.Волновая поверхность – геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

3.Период волны – время одного полного колебания частиц среды.

4.Длина волны λ – расстояние, которое проходит волна за один период, или минимальное расстояние между частицами среды, совершающими колебание с разностью фаз ∆φ = 2π.

Форма волновой поверхности и фронта волны зависят от условий возникновения и распространения волны. По виду волновых поверхностей выделяют плоские и сферические волны.

Часто при решении задач о распространении волн надо строить волновой фронт для некоторого момента времени по волновому фронту, заданному для начального момента времени. Это можно сделать с помощью метода, называемого принципом Гюйгенса. Согласно Гюйгенсу,

каждая точка среды, до которой дошла волна, становится источником вторичных волн, и фронт каждой вторичной волны представляет собой сферу, огибающая фронтов вторичных волн определяет новое положение фронта волны. На рис. 1.1 фронт волны в некоторый момент времени t занимает положение 1, а через промежуток времени ∆t – положение 2.

Уравнением упругой волны называют функцию ξ(х, у, z, t), которая определяет смещение любой частицы среды с координатами (х, у, z) относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t.

Выведем уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся в положительном направлении оси Ох. Как известно, в плоскости фронта волны – уОz – и параллельных ей плоскостях, все частицы совершают колебания в одинаковых фазе, поэтому в уравнении волны будет отсутствовать зависимость от координат у и z: ξ(х, у, z, t) = ξ(х, t). Пусть в момент времени t = 0 частицы с координатой х = 0, расположенные в плоскости уОz, начинают совершать колебания по закону

ξ(0, t) = А cos (ωt + φ0). |

(1.1) |

5

Частицы с координатой х > 0 начнут совершать колебания только после прихода к

ним волны. Для этого требуется время τ = х/v, и поэтому уравнение колебаний для таких точек примет вид:

( x,t) Acos( (t ) 0 ) Acos( t |

x 0 ) Acos( t kx 0 ). |

(1.2) |

|

v |

|

Уравнение (1.2) представляет собой уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся в положительном направлении оси Ох. В эту формулу входит

волновое число k, которое связано с циклической частотой ω, скоростью распространения волны v и ее длиной волны соотношением

k |

2 . |

(1.3) |

v |

|

|

Формула (1.3) определяет модуль волнового числа k . Направление вектора k совпадает с |

||

направлением скорости распространения бегущей волны. |

v волны представляет собой |

|

Покажем, что входящая в формулу (1.2) скорость |

||

скорость движения фиксированного значения фазы волны – фазовую скорость. Действительно,

t kx |

0 |

const |

, |

d |

k |

dx |

kv |

0 , v |

|

, (1.4) |

|

|

|

|

dt |

|

dt |

|

|

k |

|

что согласуется с формулой (1.3).

Волновым уравнением называют уравнение, решением которого является уравнение волны ξ(х, у, z, t). Найдем волновое уравнение для волновой функции (1.2). Если взять частные производные по координате хи времени t от ξ(х, у, z, t):

|

A sin( |

t kx |

|

|

|

), |

2 |

|

A 2 |

cos( |

t kx |

|

|

), |

||||||||

|

0 |

|

|

2 |

0 |

|||||||||||||||||

t |

t |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

Ak sin( |

t kx |

|

0 |

), |

2 |

|

Ak 2 cos( |

t kx |

0 |

), |

|

|

|||||||

|

x |

x |

2 |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

то тогда волновое уравнение принимает вид:

2 |

|

1 |

2 |

(1.5) |

x 2 |

|

t 2 . |

||

v 2 |

Оказывается, что решением этого уравнения, кроме плоской гармонической волны, бегущей в положительном направлении оси Ох, является также плоская гармоническая волна, распространяющаяся в отрицательном направлении оси Ох

ξ(х, t) = A cos (ωt + kx +φ0).

Для плоской гармонической волны, распространяющейся в произвольном направлении, которое можно задать радиусом-вектором r , уравнение волны и волновое

уравнение запишутся следующим образом |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

2 |

|

1 2 |

(1.6) |

||

x 2 y 2 z 2 |

|

|

|

||||

v 2 t 2 , |

|||||||

|

|||||||

ξ( r , t) = A cos (ωt - k r |

+φ0). |

(1.7) |

|||||

Можно показать, что волновое уравнение (1.6) удовлетворяет также и уравнению сферической волны

6

ξ( r , t) = A(r) cos (ωt - k r +φ0). |

(1.8) |

Это уравнение отличается от уравнения плоской гармонической волны тем, что для сферической волны амплитуда А будет зависеть от расстояния r между точечным источником колебаний и рассматриваемой точкой в пространстве, а именно амплитуда

сферической волны обратно пропорциональна расстоянию r. |

|

||

A ( r ) |

A0 |

, |

(1.9) |

r |

|

||

где А0 – амплитуда волны на расстоянии 1 м от источника сферической волны.

1.2. Поток энергии волны

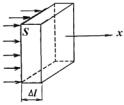

При распространении волн частицы среды не переносятся вместе с волной. Процесс распространения волны в каком-либо направлении в среде сопровождается переносом энергии колебаний в этом направлении. Допустим, что S часть фронта плоской волны распространяющейся в направлении оси Ох в некоторый момент времени t

(рис. 1.2). По истечении времени ∆t фронт волны переместится на расстояние ∆l = v∆t, вследствие чего частицы среды в объеме ∆V = S∆l приводятся в

колебательное движение. Они будут обладать энергией

∆W = w∆V = wvS∆t,

где w – объемная плотность энергии. Можно утверждать, что за время |

|

|

∆t среда через площадку S получила энергию wvS∆t. Таким образом, за |

Рис. 1.2 |

|

единицу времени через площадку S прошла энергия |

||

|

||

d Ф wS l wSv . |

|

|

t |

|

Величина dФ есть поток энергии волны через площадку S (S ориентируют перпендикулярно к направлению распространения волны). Плотностью потока энергии называют энергию, проходящую за единицу времени через единицу площадки, перпендикулярной к направлению распространения волны:

|

|

|

|

|

j |

|

w v . |

|

|

|

|

(1.10) |

|

Этот |

|

вектор |

называют |

вектором Умова |

и |

Пойнтинга. |

Учитывая, |

что |

|||||

w n |

mu m |

2 |

, где n – концентрация частиц среды, um = Аω – амплитуда скорости |

||||||||||

|

|

||||||||||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

mA 2 2 |

|

|

|

|

колебаний |

частиц |

среды, |

плотность энергии |

w |

n |

, а |

j ~ |

2 |

|||||

2 |

A . |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Распространяющиеся волны характеризуют понятием интенсивность волны I, которая

пропорциональна среднему значению плотности потока, а, следовательно, I ~ A2 .

В сферической волне, вызванной точечным источником колебаний, плотность потока энергии убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника колебаний. Для доказательства допустим, что источник колебаний ежесекундно отдает в

окружающую среду одну и ту же энергию, равную W. Эта энергия равномерно

7

распределяется по шаровой поверхности фронта волны S = 4πr2, поэтому через единицу площади этой поверхности в единицу времени проходит энергия

j |

|

W |

, т. е. j ~ 1/r2 , а А ~ 1/r (см. 1.9). |

|

4 |

r 2 |

|||

|

|

1.3. Групповая скорость волны

Все реальные волны в той или иной степени отличаются от синусоидальных волн, так как энергия колебательного движения частично превращается в другие виды энергии, что ведет к уменьшению амплитуды колебаний по мере распространения волны.

Уравнение плоской реальной волны можно записать в такой форме:

ξ(х, t) = А0 е-γх cos (ωt – kx +φ0), |

(1.11) |

где A0 е-γх – амплитуда волны, γ – коэффициент затухания. Эту волну можно представить как волну, полученную от наложения двух или большего количества синусоидальных волн с близкими частотами. Такую несинусоидальную волну называют группой волн или волновым пакетом.

В качестве примера рассмотрим простейший волновой пакет, образованный двумя плоскими продольными синусоидальными волнами, распространяющимися вдоль оси Ох.

Пусть амплитуды этих волн одинаковы, начальные фазы φ10 = φ20 = 0, а частоты и волновые числа несколько различны, но близки друг к дугу:

ξ1 = A0 cos (ω1t – k1x ), ξ2 = A0 cos (ω2t – k2x ).

Для результирующей волны

ξ = ξ1 + ξ2 = 2А0 cos(∆ωt - ∆kx) cos(ωt - kx),

где |

1 |

2 |

, |

2 |

1 |

, k |

|

k 1 k 2 |

, k |

|

k 2 k 2 . |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

Таким образом, результирующая волна является плоской волной, циклическая

частота ω и волновое число k которой равны полусумме соответственно циклических частот и волновых чисел синусоидальных волн, образующих пакет. Однако амплитуда

этой волны не постоянна, а зависит от координаты хи времени t:

A = 2A0 cos (∆ωt - ∆kx), |

(1.12) |

где ∆ωt - ∆kx = φА – фаза амплитуды распространяющейся волны. Дифференцируя выражение для φА в предположении, что φА= const, получим:

u dxdt k ,

Или в пределе, когда ∆ω, а следовательно, и ∆k стремятся к нулю:

8

|

|

|

|

|

|

u d . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

dk |

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

d |

|

|

|

Учитывая, что k |

и dk |

d |

: u |

|

. Так как |

|||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

d |

|||||||||||

|

|

2 |

|||||||||||||||

|

2 |

|

2 v |

, где v – фазовая скорость волны, то |

|

|

|

|

|

||||||||

|

Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

2 |

|

2 |

|

dv |

|

и |

|

|

|||

|

|

|

|

|

d |

|

d |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

u v |

dv |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

d . |

|

|

|

|

(1.13) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скорость u называют групповой скоростью пакета волн. В случае отсутствия

дисперсии волн в среде (т. е. когда dv/dλ = 0) их фазовые скорости v одинаковы и не зависят от λ. Поэтому в таких средах групповая скорость волн совпадает с их фазовой скоростью.

Лекция 2

2.1. Интерференция волн

Если под действием проходящей волны свойства среды не меняются, то для волн в этой среде применим принцип суперпозиции (наложения). При распространении в этой

среде нескольких волн, каждая из которых распространяется так, как будто другие волны отсутствуют, а результирующее смещение частиц среды в любой момент времени равно геометрической сумме смещений, которое получают частицы, участвуя в каждом из волновых процессов. Накладывающиеся волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз, называют когерентными.

При наложении когерентных волн возникает явление интерференции.

При этом явлении в пространстве наложения волн возникает перераспределение энергии.

Возьмем точечный источник S (рис. 2.1), от которого распространяется сферическая волна. На пути волны поставлена

преграда с двумя точечными отверстиями s1 и s2, расположенными симметрично по отношению к источнику S.

Отверстия s1 и s2 становятся, согласно принципу Гюйгенса, |

|

|

|||

самостоятельными |

источниками |

колебаний, |

причем |

|

|

колеблющимися с одинаковой частотой и в одинаковых фазах. |

|

|

|||

Справа от преграды будут распространяться две сферические |

|

|

|||

когерентные между собой волны, которые накладываясь друг на |

|

|

|||

Рис. 2.1 |

|

||||

друга, и дают интерференционную картину. Выделим в |

|

||||

|

|

||||

пространстве наложения волн точку С, отстоящую от источников |

|

|

|||

s1 и s2 на расстоянии r1 и r2. Колебания источников можно представить в виде: |

|||||

|

ξ(0, t) = А0 cos(ωt + φ0), |

|

(2.1) |

||

а колебания, дошедшие до точки С, выразятся:

9

( r1 , t ) |

A0 |

cos( t kr1 |

0 ) |

A1 cos( t kr1 |

0 ), |

(2.2) |

|

||||||

|

r1 |

|

|

|

|

|

( r2 , t ) |

|

A0 |

cos( t kr 2 |

0 ) |

A 2 cos( t kr 2 |

0 ). |

|

|

|

(2.3) |

|||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Разность фаз слагаемых колебаний в точке С будет |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

t kr |

|

|

|

t kr |

|

|

|

k ( r |

|

r |

) |

|

( r |

|

r |

). (2.4) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

1 |

|

|

2 |

|

|

1 |

|

0 |

|

2 |

|

0 |

|

2 |

1 |

|

|

2 |

1 |

|

||

Если |

|

2 m ( m 1,2 ,3 ....), то волны в точку С приходят в одинаковой фазе. В |

|||||||||||||||||||||

этом случае в точке С будет наблюдаться максимум интерференции, то есть А = А1 + А2.

Так как |

2 |

( r |

|

r ) |

2 m |

, |

то |

r |

2 |

r |

m (условие максимума выражено через |

|

|

||||||||||

|

|

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

геометрическую разность хода волн). Максимумы интерференции наблюдаются в тех точках, для которых геометрическая разность хода равна целому числу длин волн.

Минимумы наблюдаются для точек, в которые волны приходят

противоположными |

по |

фазе, то есть если ( 2 m 1) . В этом случае |

|

r2 r1 ( 2 m 1) |

|

– |

разность хода равна нечетному числу полуволн. |

|

2 |

|

|

2.2. Стоячие волны

Стоячей волной называют волну, образующуюся при наложении двух встречных когерентных волн. Рассмотрим случай наложения двух плоских волн,

распространяющихся вдоль оси Ох в положительном ξ1(х, t) и отрицательном ξ2(х, t) направлениях:

ξ1(х, t) = А cos(ωt - kx), ξ2(х, t) = А cos(ωt + kx). |

(2.5) |

Для уравнения стоячей волны в соответствии с формулой сложения колебаний можно записать:

ξст(х, t) = ξ1 + ξ2 = 2А cos kx cos ωt |

(2.6) |

Из формулы (2.6) следует, что амплитуда стоячей волны |

|

Аст = | 2А cos kx | |

(2.7) |

зависит от координаты х выбранной точки пространства, изменяясь от минимального значения, равного нулю (Аст = 0), до максимального значения, равного 2А (Аст = 2А).

Найдем координаты точек пространства хп, в которых наблюдается максимальная амплитуда колебаний частиц среды, их называют пучностями стоячей волны, и координаты узлов стоячей волны (ху), для них амплитуда колебаний частиц среды равна нулю:

Аст = 2А cos kxп = ± 1 |

|

2 |

хп = nπ |

хп = |

n, n 0,1,2... |

(2.8) |

|||||||||

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Аст = 0 cos kxу = 0 |

|

2 |

х |

у |

|

n |

ху |

|

|

(n |

1), n 0,1,2... |

(2.9) |

|||

|

|

2 |

2 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

||||

10