- •Силовая электроника

- •1. Полупроводниковые приборы

- •1.1. Электропроводность полупроводников

- •1.1.1. Образование носителей заряда в собственных полупроводниках

- •1.1.2. Образование носителей заряда в примесных полупроводниках

- •1.1.3.Дрейфовое и диффузионное движение носителей заряда

- •1.2.Полупроводниковые диоды

- •1.2.1.Принцип действия и вольтамперная характеристика (вах) диода

- •1.2.2. Виды диодов

- •1.3. Биполярные транзисторы

- •1.3.1. Принцип действия транзистора.

- •1.3.2.Статические вах транзистора

- •1.4. Униполярные (полевые) транзисторы.

- •1.4.1. Полевые транзисторы с p-n переходом.

- •1.4.2. Мдп - транзисторы.

- •1.5. Тиристоры

- •1.5.1. Классификация тиристоров

- •1.5.2. Принцип работы диодного тиристора

- •1.5.3. Принцип работы триодного тиристора.

- •2. Усилители

- •2.1.Назначение и классификация усилителей

- •2.2. Принцип построения усилительных каскадов.

- •2.3. Усилительный каскад с общим эмиттером.

- •2.4. Многокаскадные усилители с конденсаторной связью.

- •2.5. Усилители мощности.

- •2.5.1 Усилитель мощности класса а с трансформаторным включением нагрузки (рисунок 2.6)

- •2.5.2. Двухтактный усилитель мощности (рисунок 2.7)

- •2.6. Усилители с обратной связью

- •2.7.Усилители постоянного тока (упт)

- •2.8. Операционные усилители (оу).

- •2.8.1. Инвертирующий усилитель (рисунок 2.19)

- •2.9.1. Компараторы. Триггер Шмитта

- •2.9.2. Мультивибраторы

- •2.9.3. Одновибраторы

- •3. Выпрямители

- •3.1. Структурная схема источника питания постоянного напряжения

- •3.1. Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом.

- •3.2.1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.

- •3.2.2. Работа выпрямителя при активно-ёмкостной нагрузке

- •3.3. Однофазный мостовой выпрямитель

- •3.4. Мостовой выпрямитель с нулевой точкой трансформатора

- •3.5. Трёхфазный выпрямитель с нулевым выводом

- •3.6. Трёхфазный мостовой выпрямитель

- •3.6. Управляемый выпрямитель однофазного тока

- •4. Коммутация однооперационных тиристоров

- •4.1. Узлы параллельной коммутации.

- •4.2. Узлы последовательной коммутации

- •5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения

- •5.1. Методы импульсного регулирования постоянного напряжения

- •5.2. Иппн с параллельной коммутацией и коммутирующим контуром, подключаемым параллельно силовому тиристору

- •5.3. Иппн с последовательной коммутацией

- •6. Инверторы.

- •6.1. Автономные инверторы тока (аит)

- •6.1.1. Однофазный параллельный инвертор тока.

- •6.1.2. Трехфазный параллельный аит

- •6.2. Автономные резонансные инверторы (аир).

- •6.2.1. Последовательный аир

- •6.2.2. Последовательный аир со встречными диодами.

- •6.3. Автономные инверторы напряжения.

- •6.3.1. Способ формирования выходного напряжения инвертора в виде импульсов чередующейся полярности и одинаковой длительности.

- •6.3.2. Широтно-импульсный способ формирования и регулирования выходного напряжения инвертора.

- •6.3.2.1. Шир с зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.

- •6.3.2.2. Шир с не зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.

- •6.3.3. Формирование кривой выходного напряжения инвертора с уменьшенным содержанием гармонических.

- •7. Оптоэлектроника

- •7.1. Управляемые источники света

- •7.2. Фотоприёмники.

- •2.Фотодиоды.

- •3. Фототранзисторы (рисунок 7.8).

- •4. Фототиристоры.

- •7.3. Световоды и простейшие оптроны

- •8. Цифровая техника

- •8.1.Аксиомы, законы, тождества и теоремы алгебры логики

- •8.2. Логические элементы на диодах и биполярных транзисторах.

- •8.2.1. Логический элемент или.

- •8.2.2. Логический элемент и.

- •8.2.3. Логический элемент не.

- •8.2.4. Логический элемент или-не.

- •8.2.5. Логический элемент и-не.

- •8.3. Параметры логических элементов.

- •8.4.Логические элементы на полевых транзисторах.

- •8.4.1. Логический элемент не.

- •8.4.2. Логический элемент или-не.

- •8.4.3.Логический элемент и-не.

7.1. Управляемые источники света

Управляемым называется такой источник, световой поток или яркость которого являются однозначной функцией электрического сигнала. В оптоэлектронике используются следующие управляемые источники света:

Лампы накаливания – это вакуумированный баллон с вольфрамовой нитью накаливания. Они имеет широкий спектр излучения, который в основном лежит в инфракрасном диапазоне (0,4 – 4 мкм), сравнительно инерционны, не позволяют работать на частотах свыше 10-20 Гц. Они плохо сочетаются с транзисторными и интегральными схемами. В качестве излучателей в настоящее время используются миниатюрные лампочки типа НСМ-9, НСМ-25.

Газоразрядные источники излучения – в них используют явление свечения, возникающего при протекании тока через ионизированный газ. Видимое излучение тлеющего разряда зависит от типа газа, заполняющего объём. Так, неон даёт оранжевое свечение, гелий – жёлтое, аргон – фиолетовое. Кроме того имеется интенсивное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Газоразрядные источники излучения имеют невысокую временную стабильность параметров и значительные габариты. Они плохо совместимы с интегральными микросхемами, но успешно используются в составе устройств отображения информации.

И лампы накаливания и газоразрядные источники света достаточно широко используются в низкочастотных оптоэлектронных цепях, несмотря на их недостатки.

3. Электролюминисцентные управляемые источники света – это, в настоящее время, наиболее перспективные источники света.

Для возникновения люминисценции в каком-либо теле, в том числе и в полупроводнике, его необходимо с помощью внешних источников энергии привести в возбуждённое состояние, то есть в такое состояние, при котором внутренняя энергия тела превышает равновесную при данной температуре. Если источником внешней энергии является свет, то наблюдается фотолюминисценция. При возбуждении тела быстрыми электронами или другими частицами, возникает катодолюминисценция. При воздействии электрического поля или тока – электролюминисценция.

По эффективности электролюминисцентные источники света уступают лампам накаливания и газоразрядным источникам. Однако, они имеют и преимущества: технологичность, высокое быстродействие, большой срок службы, надёжность в эксплуатации, миниатюрность исполнения.

а). Электролюминисцентные конденсаторы (рисунок 7.1).

рисунок 7.1

Они состоят из подложки 1, на которую последовательно нанесены: проводящий слой 2, служащий нижним электродом; слой люминифора 3; защитный слой 4; верхний электрод 5. Между верхним 5 и нижним 2 электродами создаётся электрическое поле, возбуждающее электролюмини-сценцию люминифора 3. Если выход света осуществляется со стороны подложки 1, то её выполняют прозрачной (стекло, слюда, кварц). Должно быть прозрачным и проводящее покрытие 2 (оксиды металлов SnO2, In2O3, CdO и др.).

В качестве люминифоров используют фосфоры, соединения цинка и кадмия с серой и селеном. Высвечивания в зависимости от типа фосфора и примесей лежат в видимой области спектра в диапазоне от 450 нм (голубое свечение), до 600нм (жёлто-оранжевое свечение).

Электролюминисцентные конденсаторы характеризуются низкой стабильностью, малым сроком службы, вызванным явлением старения (300-10000 часов), низким быстродействием (время загорания и затухания 10-3-10-4 с), невысокой яркостью свечения. Применяются в усилителях и преобразователях излучения, малогабаритных индикаторных экранах и табло, логических элементах и других низкочастотных цепях.

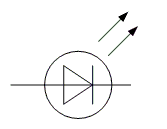

б). Инжекционные светодиоды (рисунок 7.2).

Светодиод представляет собой излучающий р-п переход, свечение в котором возникает вследствие рекомбинации носителей заряда (электронов и дырок) при смещении р-п перехода в прямом направлении. Цвет свечения зависит от материала примесей, вводимых в полупроводник. Так, например, примесные центры из ZnO обеспечивают получение красного свечения, из азота N-зелёного, из ZnO и N – жёлтого и оранжевого и т.д. Яркость свечения светодиода пропорциональна числу зарядов, инжектированных р-н переходом. Частота излучения зависит от материала светодиодов и состава легирующих примесей и лежит в диапазоне от 366 до 950 нм.

Структура светодиода Обозначение на схеме

рисунок 7.2

Имеются светодиоды, которые в зависимости от включения или режима работы излучают в различных областях спектра. При этом используются или зависимость интенсивности отдельных частот излучения от тока р-п перехода или смещения излучений двух светодиодов, имеющих свечение разного цвета. Второй случай получил большее распространение. В нём используются двухпереходные структуры GaP (фосфора галлия) (рисунок 7.3).

рисунок 7.3

Примеси подбираются так, чтобы один р-п переход излучал зелёный цвет, а другой – красный. В структуре имеется три вывода, что позволяет через каждый р-п переход пропускать своё значение тока. Изменяя токи р-п переходов, можно менять цвет излучения от жёлто-зелёного до красно-жёлтого оттенка.