- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1 Источники по истории Древней Греции

- •ФАКТ И ИСТОЧНИК

- •ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- •ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- •ИСТОЧНИКИ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

- •Памятники античной письменности в русских переводах

- •ГЛАВА 2 Основные этапы изучения истории Древней Греции

- •СТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ

- •РАЗВИТИЕ АНТИКОВЕДЕНИЯ В ХІХ—XX ВВ.

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 3 Страна и население. Предпосылки становления цивилизации

- •ГРЕКИ И МОРЕ

- •ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЙ МИР ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- •НАРОДЫ И ЯЗЫКИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •Раздел 1 ЦИВИЛИЗАЦИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА. ОБЩЕСТВА КРИТА И МИКЕНСКОЙ ГРЕЦИИ

- •ГЛАВА 4 Минойский Крит

- •КРИТ И ЕГО СОСЕДИ

- •КРИТ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

- •ЭПОХА «СТАРЫХ ДВОРЦОВ». ЗАРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

- •РАСЦВЕТ МИНОЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЭПОХУ«НОВЫХ ДВОРЦОВ»

- •ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ НА МИНОЙСКОМ КРИТЕ

- •СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МИНОЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

- •МОРСКОЕ ГОСПОДСТВО КРИТСКОЙ ДЕРЖАВЫ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 5 Ахейские царства на материке. Микенская Греция

- •ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В РАННЕЭЛЛАДСКИЙ ПЕРИОД

- •РАССЕЛЕНИЕ НА БАЛКАНАХ ГРЕКОВ-АХЕЙЦЕВ

- •РАСЦВЕТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА БАЛКАНАХ

- •ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АХЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И ИХ ЭКСПАНСИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

- •КУЛЬТУРА АХЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА

- •ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА БАЛКАНАХ

- •Литература по теме

- •Раздел 2 СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ ПОЛИСОВ

- •ГЛАВА 6 Гомеровский период

- •ГРЕЧЕСКИЙ МИР ПОСЛЕ ДОРИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

- •ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИН

- •ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

- •КУЛЬТУРА ГОМЕРОВСКОЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 7 Архаическая эпоха. Становление полисного мира

- •«АРХАИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

- •ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

- •АРИСТОКРАТИЯ И ДЕМОС В АРХАИЧЕСКИХ ПОЛИСАХ

- •ЗАКОНОДАТЕЛИ И ТИРАНЫ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 8 Пелопоннес в греческой истории. Спартанский полис

- •ОБЛАСТИ ПЕЛОПОННЕСА И ИХ НАСЕЛЕНИЕ В ЭПОХУ АРХАИКИ

- •ПОЛИСЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПЕЛОПОННЕСА

- •СПАРТА В ЭПОХУ АРХАИКИ

- •ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СПАРТЫ

- •ПЕЛОПОННЕССКИЙ СОЮЗ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 9 Афинский полис

- •РАННИЕ АФИНЫ

- •РЕФОРМЫ СОЛОНА

- •ТИРАНИЯ ПИСИСТРАТА И ПИСИСТРАТИДОВ

- •ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КЛИСФЕНА. РОЖДЕНИЕ АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 10 Культура Греции архаической эпохи

- •СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД АРХАИКИ

- •МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

- •СВОЕОБРАЗИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

- •ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

- •ЗАРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ИНАУЧНОЙ МЫСЛИ

- •АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 11 Мир полисов в конце эпохи архаики

- •РОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА

- •ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛИСОВ

- •ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ

- •МЕЖПОЛИСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГРЕЦИЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

- •Литература по теме

- •Раздел 3 ГРЕЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

- •ГЛАВА 12 Греко-персидские войны

- •ПЕРСИДСКАЯ УГРОЗА

- •ИОНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ

- •МАРАФОНСКАЯ ПОБЕДА

- •В ОЖИДАНИИ НОВОГО УДАРА

- •ПОХОД КСЕРКСА

- •ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ

- •КАЛЛИЕВ МИР

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 13 Греческий мир после греко-персидских войн

- •ИЗМЕНЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

- •ГРЕЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В КЛАССИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

- •СТРУКТУРА ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. КЛАССИЧЕСКОЕ РАБСТВО

- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БАЛКАНСКОЙ ГРЕЦИИ

- •АФИНСКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 14 Афинская демократия при Перикле

- •РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ В V В. ДО Н.Э.

- •ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ

- •ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ АФИН

- •СВЕТ И ТЕНИ НАРОДОВЛАСТИЯ

- •ПЕРИКЛ ВО ГЛАВЕ АФИН

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 15 Пелопоннесская война

- •КОНФЛИКТ МЕЖДУ АФИНАМИ И СПАРТОЙ

- •АРХИДАМОВА ВОЙНА

- •АЛКИВИАД И СИЦИЛИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

- •ДЕКЕЛЕЙСКАЯ (ИОНИЙСКАЯ) ВОЙНА

- •«ТРИДЦАТЬ ТИРАНОВ»

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 16 Культура Греции классической эпохи

- •ДУХОВНЫЙ МИР ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

- •ПАНАФИНЕЙСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА

- •ВЕЛИКИЕ ДИОНИСИИ. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

- •ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

- •ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

- •АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ

- •ФИЛОСОФИЯ И ПРОЧИЕ НАУКИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 17 Кризис классического греческого полиса

- •КОРИНФСКАЯ ВОЙНА И АНТАЛКИДОВ МИР

- •ВОЗВЫШЕНИЕ ФИВ. КОНЕЦ СПАРТАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ

- •ВТОРОЙ АФИНСКИЙ МОРСКОЙ СОЮЗ

- •КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА

- •ВОЗРОЖДЕНИЕ ТИРАНИИ

- •В ПОИСКАХ ВЫХОДА. ИДЕЯ ПАНЭЛЛИНИЗМА

- •АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В IV В. ДО Н. Э.

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 18 Колонии Великой Греции в V—IV вв. до н. э.

- •КЛАССИЧЕСКИЕ СИРАКУЗЫ. ТИРАНИЯ ДИОНИСИЯ

- •ЭЛЛИНЫ НА БЕРЕГАХ ПОНТА ЭВКСИНСКОГО

- •ГРЕЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 19 Возвышение Македонии. Конец греческой свободы

- •МАКЕДОНИЯ: СТРАНА И НАРОД

- •РЕФОРМЫ ФИЛИППА II

- •МАКЕДОНИЯ В БОРЬБЕ ЗА ГЕГЕМОНИЮ

- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В АФИНАХ И МАКЕДОНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

- •ФИЛИПП II ВО ГЛАВЕ ЭЛЛАДЫ

- •Литература по теме

- •Раздел 4 ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

- •ГЛАВА 20 Александр Македонский. Создание мировой державы

- •АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ – ЧЕЛОВЕК, ПОЛКОВОДЕЦ, ПОЛИТИК

- •ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА ВОСТОК

- •ПОБЕДА ПРИ ИССЕ. ОВЛАДЕНИЕ ЕГИПТОМ

- •КОНЕЦ АХЕМЕНИДОВ

- •ПОКОРЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ПОХОД В ИНДИЮ

- •ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО

- •ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 21 Распад державы Александра Македонского. Складывание эллинистических государств

- •ВОЙНЫ ДИАДОХОВ

- •ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

- •ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭЛЛИНИЗМА

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 22 Эллинистический мир

- •ГОСУДАРСТВО СЕЛЕВКИДОВ

- •ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ

- •МАКЕДОНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

- •ПЕРГАМСКОЕ ЦАРСТВО

- •БАЛКАНСКАЯ ГРЕЦИЯ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

- •РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СПАРТЕ

- •ЭТОЛИЙСКИЙ И АХЕЙСКИЙ СОЮЗЫ

- •ПЕРИФЕРИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО МИРА

- •ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 23 Культура эпохи эллинизма

- •ОСОБЕННОСТИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

- •РЕЛИГИЯ

- •ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

- •НАУКА

- •ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

- •ИСКУССТВО

- •Литература по теме

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА 9

Афинский полис

РАННИЕ АФИНЫ

В афинский полис, один из самых крупных в Греции, входила вся Аттика – область в восточной части Средней Греции. Расположенная на полуострове, напоминающем по форме рог и глубоко вдающемся в море, на севере Аттика граничила с Беотией, на западе – с областями на перешейке Истм. С востока и юга ее земли омывались водами Эгейского моря. На территории Аттики, кроме ее «столицы» – известного еще с микенской эпохи города Афины, находилось еще несколько небольших городков (Элевсин, Марафон, Браврон и др.), а также множество демов – сельских поселений. Впрочем, афинский полис не всегда был таким большим. Он сложился постепенно, путем синойкизма. Сами афиняне приписывали образование полиса легендарному царю и герою Тесею, жившему, согласно мифам, еще до Троянской войны. Однако в действительности этот процесс занял несколько веков, начавшись в гомеровский период, а завершившись уже в начале архаической эпохи. Когда в начале VII в. до н. э. в состав полиса вошел находившийся на границе с Мегарами Элевсин, важный религиозный центр с прославленным святилищем богини Деметры, объединение областей Аттики вокруг Афин завершилось.

Афинский синойкизм, в отличие от аналогичных процессов в других греческих полисах, не сопровождался переселением всех жителей полиса в главный город. В архаическую эпоху еще более половины граждан Афин жило в сельской местности.

Рельеф Аттики был достаточно разнообразен: невысокие горные хребты (Гиметт, Парнет, Пентеликон) чередовались с каменистыми равнинами. Естественные ресурсы Аттики нельзя назвать ни слишком обильными, ни слишком скудными. Почвы были мало пригодны для выращивания зерновых культур, поэтому афиняне всегда ощущали недостаток в хлебе и были вынуждены импортировать зерно. В то же время для культивирования оливковых деревьев условия были весьма благоприятные. Оливы (маслины) были одним из главных богатств Афин. Не случайно оливковое дерево почиталось как священный символ покровительницы афинского государства – богини Афины. По греческим меркам, Аттика была богата полезными ископаемыми. На юге области, в Лаврии, имелись крупные месторождения серебра. Эти рудники, когда они стали интенсивно разрабатываться, в классическую эпоху превратились в один из главных факторов экономического процветания Афин. В Аттике добывались также мрамор и высококачественная глина, пригодная для производства керамики.

Жители Аттики принадлежали к ионийской субэтнической группе греческого этноса. На ранних этапах истории государства, когда полис находился еще в стадии формирования, гражданское население разделялось по родо-племенному принципу. Важнейшими и наиболее крупными единицами являлись четыре филы (т. е. племени); каждый афинский гражданин входил в какою-либо из фил. Фила делилась на фратрии – объединения культового характера. Фратрию, в свою очередь, составляли роды. Однако членами родов являлись не все жители Аттики, а только аристократы; принадлежность к какому-нибудь роду являлась, таким образом, подтверждением знатного происхождения лица.

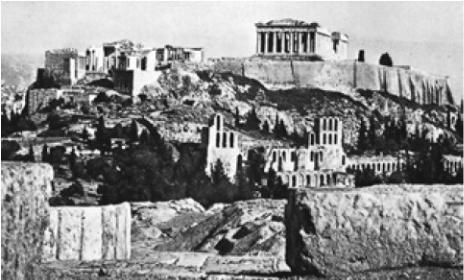

Афинский Акрополь. Фотография В то же время постепенно начинается территориальное деление полиса: каждая фила

подразделялась на три триттии, а каждая триттия – на четыре навкрарии. Всего было 48 навкрарий, и эти небольшие округа являлись наименьшими территориальными единицами. Каждая навкрария обязана была на свои средства содержать военный корабль, являвшийся частью афинского флота.

Столица полиса – Афины – располагалась в центральной части Аттики, в нескольких километрах от побережья Саронического залива, в долине небольшой, летом пересыхавшей речки Кефис. Главный афинский холм – Акрополь – был религиозным центром полиса и его цитаделью. На нем размещались храмы, дома правителей, а также городские оборонительные укрепления, так как в эпоху архаики Афины не были окружены стеной. На некоторых из соседних с Акрополем холмах (Ареопаг, Пникс и др.) также находились общественные сооружения и святилища. Неподалеку от подножия Акрополя находилась Агора – главная городская площадь, один из центров политической жизни.

Афины существовали уже во ІІ тысячелетии до н. э., в микенскую эпоху. Возрастанию роли Афин способствовало то обстоятельство, что дорийцы, сокрушившие микенскую цивилизацию, практически обошли Аттику стороной. А потому состав населения области, по сути, не изменился, появились только ахейские беженцы, которые спасались в Аттике от дорийцев. Здесь не было пришлых завоевателей,как в Спарте, и не было людей зависимых, подобных илотам. Относительная бесконфликтность (континуитет) афинской истории между II и I тысячелетиями до н. э., несомненно, сыграла свою роль в дальнейшем, ный для Греции эпохи «темных в меньшей степени. Период X– VIII вв. до н. э. был для Афин даже временем относительного процветания, особенно в экономическом отношении. В частности, аттическая расписная керамика геометрического стиля была, пожалуй, лучшей в Греции. Однако к VII в. до н. э. развитие этого полиса замедляется, и Афины становятся одним из рядовых, хотя и крупных государств греческого мира.

Афина Промахос. Статуэтка с афинского Акрополя (V в. до н. э.)

Исключительно важную роль во всех сторонах жизни Афин играла аристократия – евпатриды (т. е. сыновья благородных отцов). По удельному весу знати в составе населения афинский полис едва ли не превосходил все остальные греческие государства. Одной из причин этого был приток в Аттику на рубеже ІІ—І тысячелетий до н. э. бежавших от дорийцев аристократов из Пелопоннеса. Этих беженцев радушно принимали в Афинах; один из знатных родов, пришедших в Аттику из Пилоса, основал даже последнюю афинскую царскую династию Медонтидов.

На протяжении всей архаической эпохи аристократы прочно держали в своих руках все рычаги власти в Афинах. Они постепенно добились сокращения полномочий басилеев, а потом и ликвидации их правления. Срок пребывания царя у власти был ограничен десятью годами, а позднее снижен до годичного. Должность царя из наследственной превратилась в выборную и стала доступной представителям не только династии Медонтидов, но и других знатных родов. Чтобы ограничить власть правителя, для управления полисом были введены различные государственные должности.

В начале VII в. до н. э. сформировалась политическая система афинского полиса как аристократической республики. Во главе государства стояла коллегия из девяти магистратов – высших должностных лиц, занимавших свой пост в течение года. Они назывались архонтами, и между ними существовало определенное разграничение функций. Первый архонт – эпоним – считался высшим гражданским должностным лицом полиса; он давал свое имя году, на который приходилось его правление. Второй архонт – басилей – был наследником древней царской власти, но в эпоху архаики сохранял лишь полномочия верховного жреца полиса, руководителя религиозной жизни общины. Третий архонт – полемарх – являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами. Остальные шесть архонтов – фесмофеты – контролировали соблюдение устного права (письменных законов в Афинах еще не было).

Чрезвычайно важную роль в управлении играл Совет ареопага – главный оплот власти аристократии. В него входили архонты, у которых истек срок их пребывания у власти; они оставались членами ареопага пожизненно. Именно ареопаг, пользовавшийся большим

авторитетом, имел право назначить гражданина на должность архонта. Ареопаг осуществлял высший контроль над всей жизнью государства, а также являлся верховной судебной инстанцией, разбиравшей наиболее важные дела.

Народное собрание в Афинах вплоть до VI в. до н. э. не играло сколько-нибудь значительной роли. В целом положение рядового демоса было довольно приниженным. Он полностью подчинялся аристократии и, кроме того, находился от нее в экономической зависимости, которая постоянно увеличивалась. Во второй половине VII в. до н. э. широкое распространение получила долговая кабала; на крестьянских земельных участках появились горосы (закладные камни), знаменовавшие фактический переход таких полей в распоряжение кредиторов и превращение прежних владельцев в бесправных арендаторов. Порой неоплатные должники попадали в настоящее рабство.

Таким образом, в социально-экономической и политической эволюции афинского полиса на протяжении первых двух столетий эпохи архаики проявлялись тенденции, характерные для греческого мира в целом. При этом темпы развития Афин можно определить как средние – более быстрые, чем, скажем, в полисах Беотии и Фессалии, но более медленные, чем в таких развитых государствах, как Коринф, Мегары, Халкида. В частности, афиняне принимали не очень активное участие в Великой греческой колонизации, ибо такой большой, по греческим меркам, полис не испытывал «земельного голода». Лишь в конце VII в. до н. э. Афины отправили первую экспедицию в зону черноморских проливов и основали на малоазийском побережье колонию Сигей.

В 636 г. до н. э. в Афинах впервые была предпринята попытка установить тиранию. Власть попытался захватить молодой аристократ Килон, незадолго до того одержавший победу в Олимпийских играх. Возглавив отряд сверстников, он занял Акрополь. Однако демос не поддержал Килона, и его мятеж был относительно легко подавлен властями полиса; при этом, правда, не обошлось без массового кровопролития и убийств. В расправе над мятежниками важную роль сыграли представители знатного рода Алкмеонидов, которому впоследствии было суждено властвовать в афинском государстве. Неудача заговорщиков показала, что Афины еще не готовы принять тиранический режим. Однако мятеж Килона обострил борьбу между аристократическими группировками. Убийство следовало за убийством, поскольку вступил в действие старинный обычай кровной мести.

Пресечь междоусобные распри был призван первый греческий свод письменных законов, созданный в 621 г. до н. э. законодателем Драконтом. Важнейшее место в этом своде занимали законы об убийствах. Их соблюдение должно было если не ликвидировать окончательно кровную месть, то, во всяком случае, поставить наказание под контроль государства. Отныне родственники убитого обязаны были передавать дело о наказании на рассмотрение суда ареопага, а не расправляться с убийцей самовольно.

Итак, к рубежу VI—VI вв. до н. э. в жизни афинского полиса наметились два важнейших процесса: постоянная борьба аристократических родов и растущее закабаление демоса. Оба этих процесса серьезно подрывали стабильность государства. Чтобы поправить ситуацию, были проведены реформы, которые, правда, не помогли полностью изменить положение. Но они резко ускорили развитие Афин, превратив этот полис в один из самых значительных в Элладе, что со временем позволило ему стать политическим, экономическим и культурным центром греческого мира.