- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1 Источники по истории Древней Греции

- •ФАКТ И ИСТОЧНИК

- •ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- •ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- •ИСТОЧНИКИ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

- •Памятники античной письменности в русских переводах

- •ГЛАВА 2 Основные этапы изучения истории Древней Греции

- •СТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ

- •РАЗВИТИЕ АНТИКОВЕДЕНИЯ В ХІХ—XX ВВ.

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 3 Страна и население. Предпосылки становления цивилизации

- •ГРЕКИ И МОРЕ

- •ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЙ МИР ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- •НАРОДЫ И ЯЗЫКИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •Раздел 1 ЦИВИЛИЗАЦИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА. ОБЩЕСТВА КРИТА И МИКЕНСКОЙ ГРЕЦИИ

- •ГЛАВА 4 Минойский Крит

- •КРИТ И ЕГО СОСЕДИ

- •КРИТ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

- •ЭПОХА «СТАРЫХ ДВОРЦОВ». ЗАРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

- •РАСЦВЕТ МИНОЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЭПОХУ«НОВЫХ ДВОРЦОВ»

- •ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ НА МИНОЙСКОМ КРИТЕ

- •СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МИНОЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

- •МОРСКОЕ ГОСПОДСТВО КРИТСКОЙ ДЕРЖАВЫ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 5 Ахейские царства на материке. Микенская Греция

- •ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В РАННЕЭЛЛАДСКИЙ ПЕРИОД

- •РАССЕЛЕНИЕ НА БАЛКАНАХ ГРЕКОВ-АХЕЙЦЕВ

- •РАСЦВЕТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА БАЛКАНАХ

- •ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АХЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И ИХ ЭКСПАНСИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

- •КУЛЬТУРА АХЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА

- •ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА БАЛКАНАХ

- •Литература по теме

- •Раздел 2 СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ ПОЛИСОВ

- •ГЛАВА 6 Гомеровский период

- •ГРЕЧЕСКИЙ МИР ПОСЛЕ ДОРИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

- •ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИН

- •ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

- •КУЛЬТУРА ГОМЕРОВСКОЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 7 Архаическая эпоха. Становление полисного мира

- •«АРХАИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

- •ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

- •АРИСТОКРАТИЯ И ДЕМОС В АРХАИЧЕСКИХ ПОЛИСАХ

- •ЗАКОНОДАТЕЛИ И ТИРАНЫ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 8 Пелопоннес в греческой истории. Спартанский полис

- •ОБЛАСТИ ПЕЛОПОННЕСА И ИХ НАСЕЛЕНИЕ В ЭПОХУ АРХАИКИ

- •ПОЛИСЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПЕЛОПОННЕСА

- •СПАРТА В ЭПОХУ АРХАИКИ

- •ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СПАРТЫ

- •ПЕЛОПОННЕССКИЙ СОЮЗ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 9 Афинский полис

- •РАННИЕ АФИНЫ

- •РЕФОРМЫ СОЛОНА

- •ТИРАНИЯ ПИСИСТРАТА И ПИСИСТРАТИДОВ

- •ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КЛИСФЕНА. РОЖДЕНИЕ АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 10 Культура Греции архаической эпохи

- •СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД АРХАИКИ

- •МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

- •СВОЕОБРАЗИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

- •ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

- •ЗАРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ИНАУЧНОЙ МЫСЛИ

- •АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 11 Мир полисов в конце эпохи архаики

- •РОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА

- •ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛИСОВ

- •ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ

- •МЕЖПОЛИСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГРЕЦИЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

- •Литература по теме

- •Раздел 3 ГРЕЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

- •ГЛАВА 12 Греко-персидские войны

- •ПЕРСИДСКАЯ УГРОЗА

- •ИОНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ

- •МАРАФОНСКАЯ ПОБЕДА

- •В ОЖИДАНИИ НОВОГО УДАРА

- •ПОХОД КСЕРКСА

- •ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ

- •КАЛЛИЕВ МИР

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 13 Греческий мир после греко-персидских войн

- •ИЗМЕНЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

- •ГРЕЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В КЛАССИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

- •СТРУКТУРА ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. КЛАССИЧЕСКОЕ РАБСТВО

- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БАЛКАНСКОЙ ГРЕЦИИ

- •АФИНСКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 14 Афинская демократия при Перикле

- •РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ В V В. ДО Н.Э.

- •ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ

- •ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ АФИН

- •СВЕТ И ТЕНИ НАРОДОВЛАСТИЯ

- •ПЕРИКЛ ВО ГЛАВЕ АФИН

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 15 Пелопоннесская война

- •КОНФЛИКТ МЕЖДУ АФИНАМИ И СПАРТОЙ

- •АРХИДАМОВА ВОЙНА

- •АЛКИВИАД И СИЦИЛИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

- •ДЕКЕЛЕЙСКАЯ (ИОНИЙСКАЯ) ВОЙНА

- •«ТРИДЦАТЬ ТИРАНОВ»

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 16 Культура Греции классической эпохи

- •ДУХОВНЫЙ МИР ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

- •ПАНАФИНЕЙСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА

- •ВЕЛИКИЕ ДИОНИСИИ. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

- •ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

- •ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

- •АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ

- •ФИЛОСОФИЯ И ПРОЧИЕ НАУКИ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 17 Кризис классического греческого полиса

- •КОРИНФСКАЯ ВОЙНА И АНТАЛКИДОВ МИР

- •ВОЗВЫШЕНИЕ ФИВ. КОНЕЦ СПАРТАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ

- •ВТОРОЙ АФИНСКИЙ МОРСКОЙ СОЮЗ

- •КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА

- •ВОЗРОЖДЕНИЕ ТИРАНИИ

- •В ПОИСКАХ ВЫХОДА. ИДЕЯ ПАНЭЛЛИНИЗМА

- •АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В IV В. ДО Н. Э.

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 18 Колонии Великой Греции в V—IV вв. до н. э.

- •КЛАССИЧЕСКИЕ СИРАКУЗЫ. ТИРАНИЯ ДИОНИСИЯ

- •ЭЛЛИНЫ НА БЕРЕГАХ ПОНТА ЭВКСИНСКОГО

- •ГРЕЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 19 Возвышение Македонии. Конец греческой свободы

- •МАКЕДОНИЯ: СТРАНА И НАРОД

- •РЕФОРМЫ ФИЛИППА II

- •МАКЕДОНИЯ В БОРЬБЕ ЗА ГЕГЕМОНИЮ

- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В АФИНАХ И МАКЕДОНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

- •ФИЛИПП II ВО ГЛАВЕ ЭЛЛАДЫ

- •Литература по теме

- •Раздел 4 ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

- •ГЛАВА 20 Александр Македонский. Создание мировой державы

- •АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ – ЧЕЛОВЕК, ПОЛКОВОДЕЦ, ПОЛИТИК

- •ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА ВОСТОК

- •ПОБЕДА ПРИ ИССЕ. ОВЛАДЕНИЕ ЕГИПТОМ

- •КОНЕЦ АХЕМЕНИДОВ

- •ПОКОРЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ПОХОД В ИНДИЮ

- •ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО

- •ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 21 Распад державы Александра Македонского. Складывание эллинистических государств

- •ВОЙНЫ ДИАДОХОВ

- •ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

- •ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭЛЛИНИЗМА

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 22 Эллинистический мир

- •ГОСУДАРСТВО СЕЛЕВКИДОВ

- •ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ

- •МАКЕДОНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

- •ПЕРГАМСКОЕ ЦАРСТВО

- •БАЛКАНСКАЯ ГРЕЦИЯ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

- •РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СПАРТЕ

- •ЭТОЛИЙСКИЙ И АХЕЙСКИЙ СОЮЗЫ

- •ПЕРИФЕРИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО МИРА

- •ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ

- •Литература по теме

- •ГЛАВА 23 Культура эпохи эллинизма

- •ОСОБЕННОСТИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

- •РЕЛИГИЯ

- •ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

- •НАУКА

- •ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

- •ИСКУССТВО

- •Литература по теме

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

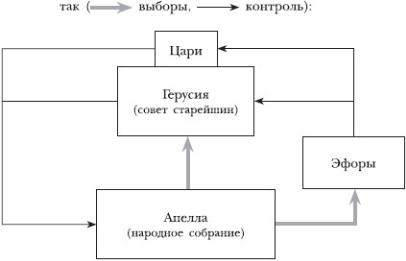

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СПАРТЫ

В греческом мире архаической эпохи Спарта стала первым окончательно сформировавшимся государством. При этом, в отличие от большинства полисов, она выбрала свой путь развития, ее государственное устройство не имело аналогий в Элладе. В научной литературе часто можно встретить утверждение об олигархическом характере спартанского правления. Это не совсем верно. Во всяком случае, спартанская олигархия очень сильно отличалась от типичных олигархий Греции (например, коринфской или мегарской). Следует сказать, что уже античные теоретики испытывали затруднения при определении государственного устройства Спарты. Его называли то аристократическим, то тимократическим (т. е. основанным на власти наиболее отличившихся и почтенных граждан), то смешанным (т. е. соединяющим элементы различных политических систем). Последнее определение, пожалуй, кажется наиболее точным. Действительно, в спартанском государстве, созданном усилиями поколений реформаторов, причудливо переплетались институты, характерные для монархии, олигархии и даже демократии.

Политическая система Спарты складывалась на протяжении нескольких веков, хотя сами спартиаты были убеждены, что в своих основных чертах она была установлена уже легендарным Ликургом, которому приписывали авторство главного спартанского конституционного закона – «Великой ретры». Текст этого документа дошел до нас, и, судя по архаичности формулировок, его действительно следует относить к VIII или VII в. до н. э. Закон гласил: «Учредить тридцать старейшин с верховными вождями совокупно. От времени до времени созывать собрание… и там предлагать и распускать, но господство и сила да принадлежат народу». Таким образом, в «Великой ретре» были закреплены основные элементы спартанского государственного устройства: цари[11], совет старейшин и народное собрание.

Спарта была едва ли не единственным греческим полисом, в котором в течение архаической эпохи не была ликвидирована царская власть. Высшими должностными лицами государства по-прежнему оставались цари, причем царей одновременно было два, а значит (уникальная спартанская черта), правили две царские династии – Агиады и Еврипонтиды. На вопрос о происхождении такого необычного феномена, как двойная царская власть, пока вряд ли возможно дать однозначный ответ. Скорее всего, это пережиток дуального членения социума, что было характерно для многих архаичных обществ. Спартанские цари считались прямыми потомками греческого мифологического героя Геракла и, соответственно, самыми знатными аристократами во всей Элладе. Власть их была наследственной. Цари были окружены большими почестями, которые оказывали им сограждане (даже за обедом царю полагалась двойная порция). Однако необходимо подчеркнуть, что спартанские цари отнюдь не были полновластными правителями. Фактически их полномочия сводились к функциям верховных главнокомандующих и верховных жрецов государства. Таким образом, Спарта, как и другие греческие полисы, была республикой, хотя и с некоторым монархическим «оттенком».

Государственное устройство Спарты схематично можно представить

Реально высшим органом управления в Спарте был совет старейшин – герусия. Его членов называли геронтами. Герусия состояла из тридцати человек: в нее входили цари (по своей должности) и 28 граждан (не моложе 60 лет), избиравшихся в совет пожизненно. Геронтами становились, как правило, наиболее влиятельные и авторитетные спартиаты, выходцы из знатных семей. Именно герусия (а не цари) фактически руководила всеми государственными делами: вырабатывала проекты законов и постановлений, распоряжалась финансами полиса, играла роль верховного суда.

Как в любом греческом полисе, высшей властью в спартанском государстве было народное собрание – апелла. Оно объявляло войну и заключало мир, принимало законы, избирало должностных лиц (естественно, кроме царей). Но фактически апелла созывалась редко и нерегулярно (обычно по инициативе геронтов), и власть ее была ограничена. Власти вносили на рассмотрение народного собрания те или иные вопросы, а спартиаты должны были только голосовать «за» или «против», какие-либо дебаты либо дискуссии не допускались. При этом в некоторых случаях (в частности, при избрании геронтов) применялся простейший способ голосования (Аристотель называет его «детским»), когда свое доверие либо недоверие тому или иному кандидату народ выражает громким криком, и побеждает тот, за кого кричали громче всего. Если апелла принимала решение, неугодное герусии, последняя могла отменить постановление собрания и назначить повторное голосование. Тем не менее какие бы ограничения ни накладывались на функционирование апеллы, все же, согласно положениям «Великой ретры», которые неукоснительно выполнялись, без согласия народа ни одно сколько-нибудь важное решение не могло быть проведено в жизнь.

Спартанские гоплиты. Рисунок

Несколько позднее (возможно, в VIв. до н. э.) среди государственных институтов появилась коллегия, состоявшая из пяти эфоров (т. е. надзирателей). Эфоры избирались сроком на год. Эту должность мог занять любой спартиат, независимо от своей знатности и богатства; случалось, что эфорами становились совсем бедные люди. Таким образом, институт эфоров был бесспорно демократическим. Функции эфоров заключались в контроле над деятельностью других высших должностных лиц, с тем чтобы они соблюдали интересы гражданского коллектива. Особенно бдительно эфоры следили за тем, чтобы не допустить попыток перерастания власти царей в настоящую монархию или тиранию. Эфоры располагали необычайно большими полномочиями: они могли не только отстранить царя от власти, но даже приговорить его к казни. Начиная с VI^. до н. э. вся история Спарты полна конфликтов между царями и коллегией эфоров.

В тесной связи с государственным устройством Спарты находилась ее военная организация. Главную ударную силу войска составляла фаланга гоплитов. Спартанская тяжеловооруженная пехота с полным основанием считалась лучшей в греческом мире. Фаланге придавались вспомогательные легковооруженные отряды, состоявшие из периэков, а иногда даже из илотов. Верховное командование армией осуществляли цари, причем на войну отправлялись оба царя. Но поскольку между ними нередко возникали конфликты, что мешало слаженным действиям войска, то в конце ?Ів. до н. э. в интересах единоначалия было постановлено, чтобы впредь поход возглавлял один царь, а другой оставался в Спарте. При этом даже на полях сражений царь не имел абсолютной власти. Не он, а геронты и эфоры принимали решение о начале похода или об окончании военных действий. Послав царю шифрованный приказ, герусия могла в любой момент отозвать его с поля битвы на родину. Неподчинение приказам жестоко каралось. Даже в походе при царе всегда находился кто-либо из эфоров, контролировавший все действия главнокомандующего.

Спартанская армия делилась на моры – отряды численностью 500—900 человек (в зависимости от демографической ситуации и степени опасности противника). В войске строго соблюдалась субординация. Командир моры – полемарх подчинялся непосредственно царю. Полемарху подчинялись командиры лохов (отрядов, состоявших из 100—150 человек), тем – командиры пентекостий (полусотен), а этим последним – командиры эномотий

(самых малых подразделений, насчитывавших 25 человек). В целом в войске была весьма велика доля офицеров, а это всегда повышает боеспособность армии. Военно-морскими силами полиса командовал наварх. Впрочем, в эпоху архаики Спарта была преимущественно сухопутной державой.

Для государственного устройства Спарты, крупнейшего полиса Пелопоннеса, были характерны коллективизм и дисциплина (беспрекословное повиновение вышестоящим). Великие мыслители Древней Греции – Сократ, Платон, Аристотель – в той или иной мере считали Спарту образцовым полисом, достигшим наибольших успехов в организации жизни государства и сумевшим поэтому избежать междоусобных смут. Характерно, однако, что другие греческие полисы отнюдь не спешили заимствовать те или иные элементы устройства спартанского государства.

Источники Самый информативный и достоверный источник о ранней истории Спарты –

произведения величайшего спартанского поэта Тиртея (середина VII в. до н. э.). Из его стихов мы узнаем о многих сторонах жизни этого полиса, его социально-политической организации, менталитете спартанцев, о войнах с Мессенией. Именно этот поэт первым из всех античных авторов цитирует «Великую ретру» Ликурга, подтверждая тем самым мнение о большой древности этого документа.