акушерство, гинекология и биотехника размножения

.pdf

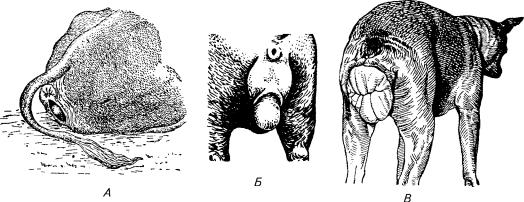

Рис. 7.2. Неполное выпадение влагалища:

À — у коровы; Á — у свиньи; Â — у собаки

тинола, кальциферола и комплекса витаминов В, внутривенно вводят 200...

300 мл 20%-го раствора глюкозы. В ря-

де случаев отмечено выздоровление ко-

ров при добавлении в корм солода или

проросшего овса по 50...100 г 2 раза в день. Полезен рыбий жир, а также соли

кальция и фосфора.

Выпадение влагалища (выворот влагалища, Prolapsus vaginae). Болезнь —

результат инвагинации влагалищной трубки с выпячиванием образовавшей-

ся складки через половую щель. По

степени выпадения клинически разли-

÷àþò:

неполное, частичное выпадение влагалища (prolapsus vaginae partialis); смещение части стенки влагалища, вы-

ступающей из вульвы в виде складки

(рис. 7.2); полное выпадение влагалища

(prolapsus vaginae totalis). Влагалищная трубка и заключенные в ее складку

шейка и тело матки выходят за пределы вульвы (рис. 7.3).

Как правило, выпадение влагалища

бывает во второй половине беременнос-

ти. Оно часто отмечается у коров и коз, реже — у кобыл, овец, свиней и живот-

ных других видов и обусловливается

расслаблением фиксирующего аппарата

женских половых органов (растяжение

маточной брыжейки и промежностной

клетчатки) в сочетании с повышением внутрибрюшного давления.

Предрасполагающие причины бо-

лезни следующие: недостаточное пита-

ние, кормление легко подвергающими-

ся брожению кормами; у коз выпадение влагалища часто наблюдается при

остеомаляции; недостаточный моцион;

содержание самок в стойлах с сильно

наклонным кзади полом; многоплодная беременность у одноплодных животных. У много рожавших животных вследствие понижения общего тонуса

тканей и растяжения связочного аппа-

рата легче смещаются отдельные участки полового аппарата.

Ê ë è í è ÷ å ñ ê è å ï ð è ç í à ê è.

Ïðè частичном выпадении щель вульвы

в верхней части зияет и через нее вы-

ступает красная, покрытая слизистой оболочкой масса. В начальных стадиях болезни выпадение обнаруживают

только у лежащего животного; позд-

нее, с расслаблением паравагинальной

клетчатки, складка слизистой обо-

лочки не втягивается и у стоящего животного.

211

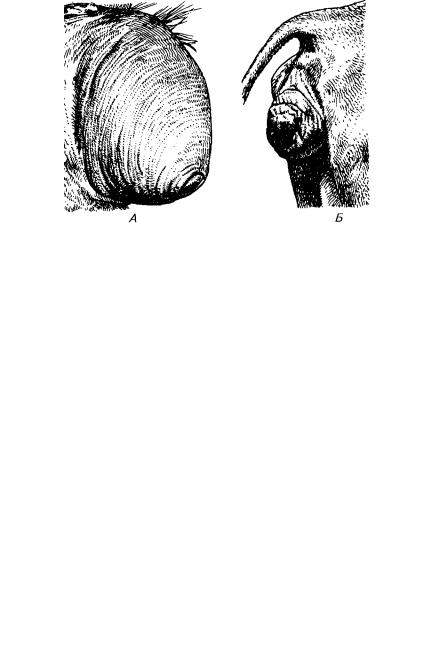

Рис. 7.3. Полное выпадение влагалища:

À — ó êîçû; Á — у коровы

Ïðè полном выпадении влагалища из вульвы выступает большая шарообраз-

ная масса, покрытая ярко-розовой бле-

стящей слизистой оболочкой. В даль-

нейшем венозный застой придает сли-

зистой темно-синий оттенок; она становится студневидной (отек), легко

подвергается травматическим повреж-

дениям. Местами на ней появляются

эрозии и трещины, через которые просачивается кровянистая жидкость. На периферическом конце выпавшего

влагалища прощупывается шейка мат-

ки, устье которой легко распознается по имеющейся здесь слизистой пробке беременности.

Ë å ÷ å í è å. Животное помещают в

стойло или в станок с уклоном пола в

сторону головы (рис. 7.4), чтобы ослабить внутрибрюшное давление в облас-

Рис. 7.4. Покатый помост для коровы с выпадением влагалища

ти таза; хвост забинтовывают и подвязывают на сторону. Следует следить за

состоянием прямой кишки, и если ее

вентральная стенка образовала слепой

мешок, то по мере накопления в нем

фекалий их периодически удаляют путем эксплорации (механически).

Если же консервативные мероприя-

тия не дают эффекта, выпавшую часть

влагалища следует вправить и укрепить. Предварительно ее очищают, смазывают борным вазелином или дру-

гой слабодезинфицирующей мазью.

Дорсальную часть вульвы стягивают 2...3 швами с валиками.

При полном выпадении влагалища самопроизвольного выздоровления не

наступает.

Проводят сакральную анестезию, вводят нейроплегики. Животное также следует поставить на помост. Мелких животных удобнее просто приподнять за задние конечности. После тщатель-

ной очистки выпавшего влагалища и

окружающих тканей поврежденные участки смазывают раствором йода,

карболовой кислоты. Сильно отечную

и легко поддающуюся разрыву слизис-

212

тую оболочку орошают с целью дубления вяжущими растворами (2...3%-е квасцы, 2...5%-й танин, 0,1...0,2%-й ра-

створ калия перманганата и др.).

Вправляют влагалище одним из следующих двух приемов:

1)всю выпавшую часть влагалища

обертывают полотенцем (или салфет-

кой), увлажненным дезинфицирую-

щим раствором. Захватив влагалище со

всех сторон обеими руками, постепенно вталкивают его на место. При силь-

ных отеках набухшая слизистая обо-

лочка рвется. В этих случаях хороший

эффект получается от давящего масса-

жа. Всю поверхность обернутого полотенцем влагалища длительно сдавлива-

ют обеими руками. В результате объем

выпавшей части уменьшается, ткани

теряют напряженность и вправление

значительно облегчается;

2)руку, сжатую в кулак и оберну-

тую салфеткой, накладывают на об-

ласть влагалищной части шейки; дав-

лением на нее влагалище плавно вво-

дят в тазовую полость. Этот прием более эффективен. У мелких животных

выпавшее влагалище обычно само со-

бой смещается в тазовую полость,

если самку поднять за задние конеч- ности.

Вправление влагалища — только

первый этап лечебного вмешательства,

Дальнейшая, более сложная задача заключается в том, чтобы укрепить влагалище.

Консервативные методы укрепления влагалища. Для укрепления влагалища

существует значительное количество

пессариев. Один их конец упирают в шейку матки или во влагалищный

свод, а другой посредством системы

шорок подвязывают к подпруге.

Недостаток всех видов пессариев —

раздражение влагалища введенным в

него инородным телом. Поэтому пред-

почтительнее пользоваться методами,

которые укрепляют промежность и по-

ловую щель.

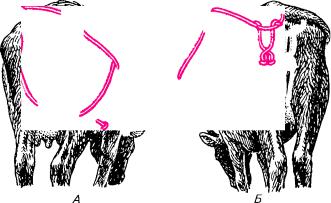

Если влагалище выпало за несколько дней до родов, то для его удержания

на месте вправления пользуются метал-

лическими или веревочными петлями

(ðèñ. 7.5).

Оперативные методы укрепления влагалища. Эффективно наложение на

вульву 5...6 швов с валиками. Особенно

важно, чтобы швы были прочными в

Рис. 7.5. Укрепление выпавшего влагалища после вправления˝ посредством петель:

À — веревочной; Á — металлической

213

Рис. 7.6. Схема швов для удержания вправленного влагалища:

1 è 2 — валиковые; 3 — кисетный (à — нить, введенная под кожу; á — резиновые трубки для наружной нити); 4 — проволочные швы

дорсальной части вульвы. Иглу вкалы-

вают на расстоянии 1...4 см (в зависи-

мости от вида животного) от краев по-

ловой щели, а извлекают не ближе 0,5 см от перехода кожи вульвы в сли-

зистую оболочку, чтобы не повредить

последнюю. Лигатурный материал вы-

бирают прочный, так как швы должны

противостоять значительному давлению.

Для хорошей фиксации валиков

(ðèñ. 7.6, 1 è 2) на конце двойной лига-

туры, от которой отсоединили иглу, валик фиксируют кастрационной петлей, а на противоположной стороне каждый свободный конец лигатуры обводят

вокруг валика, после чего их связыва-

ют. В любом случае не рекомендуется сильно затягивать швы.

Еще один вариант заключается в проведении швов через все ткани вуль-

вы. Так накладывают швы из толстой

алюминиевой или луженой медной проволоки (рис. 7.6, 4). Проволочный шов удобно накладывать с помощью

тонкого троакара. Проколов им обе по-

ловые губы, стилет вынимают из гиль-

зы. Проволоку, один конец которой

предварительно надо свернуть в виде спирали, выполняющей функцию ва-

лика, вставляют в просвет гильзы троа-

кара так, чтобы свободный конец ее

вышел из гильзы со стороны опорной

пластинки. Удерживая проволоку за свернутый конец, удаляют гильзу и

закручивают свободный конец прово-

локи. Вместо проволоки описанным

способом можно провести через гильзу

троакара толстую мягкую лигатуру, зафиксировав ее конец проволокой и

сделать шов с валиками.

В. И. Максимов и Д. П. Иванова

предложили кисетный шов с резиновыми трубками (рис. 7.6, 3). П. Минчев рекомендует укреплять влагалище подшиванием его верхней стенки к стен-

кам тазовой полости. Для этого выст-

ригают волосы на крупе по линии от подхвостовой впадины до маклока, обрабатывают обычным способом кожу и проводят анестезию. Вульву, преддве-

рие и влагалище орошают дезинфици-

рующим раствором. Во влагалище вводят большую иглу с толстым кетгутом или тонким бинтом, на конце которого

привязан валик из бинта длиной

4...5 см. Иглу из влагалища выводят на-

ружу через малое седалищное отвер-

стие, которое хорошо прощупывается над малой седалищной вырезкой в

214

стенке таза. После натяжения ниток привязывают к их наружному концу второй валик бинта.

Если обходимо, швы накладывают с

обеих сторон крупа и оставляют на 9…10 сут, в течение которых происходит сращение влагалища со стенкой

таза и тем самым предотвращается ре-

цидив. Вместо валиков можно исполь-

зовать большие пуговицы.

Укрепляют влагалище и при помощи модифицированного затвора Флес-

са или фиксатора А. Н. Ахмадеева и

Ì.Г. Миролюбова.

Óкоз выпадение влагалища обычно

сопровождается сильным раздражением тканей вульвы. Швы у них надо рас-

полагать с таким расчетом, чтобы зак-

рылась почти вся половая щель, за ис-

ключением небольшого отверстия у

нижнего угла для стока мочи. При редких швах влагалище вследствие растя-

жения тканей может выпасть вновь

âûøå èëè íèæå øâîâ.

В начале родового акта швы снима-

ют, так как во время выведения плода они могут быть вырваны вместе с тка-

нями, а после заживления рваных paн

образуются рубцы.

Целесообразна регионарная анестезия и после вправления и укрепления влагалища, особенно при потугах.

Внематочная беременность (Graviditas extrauterina). Причина внематочной бе-

ременности — нарушение процессов продвижения яйцевой клетки. Если в момент овуляции яйцевая клетка поче-

му-либо остается на месте и не выделя-

ется из яичника, а спермии, проникшие в брюшную полость, попадают во вскрывшийся фолликул и в нем происходит оплодотворение, зародыш развивается непосредственно в яичнике

(яичниковая беременность). Нарушение

перистальтических движений трубы, уменьшение ее просвета в результате

рубцовых стягиваний, воспалительного отека и других изменений могут задержать зиготу непосредственно в трубе

(трубная беременность).

Иногда зигота может попасть в брюшную полость. При наличии трофобласта задержавшийся здесь заро-

дыш может на любом участке серозной

оболочки вызывать реактивное измене-

ние тканей с последующим налажива-

нием плацентарной_связи.

При внематочной беременности

вследствие недостатка питания плод

погибает, рассасывается, мумифициру-

ется, мацерируется или иногда заклю-

чается в соединительнотканную капсулу, которая развивается в результате

реактивного воспаления окружающих

плод тканей.

Ê ë è í è ÷ å ñ ê è å ï ð è ç í à ê è. Ó

животного наблюдаются анафродизия, нередко симптомы беременности. Раз-

вивающийся плод гуморальным путем

стимулирует равномерное увеличение

всех отделов матки. При трубной бере-

менности под давлением увеличивающегося плода разрывается яйцепровод,

что сопровождается внутренним кро-

вотечением. В этих случаях можно на-

блюдать и маточные кровотечения. Клиническая диагностика затрудне-

на, так как плод обычно не обнаружи-

вают или принимают за новообразова-

ние. При необходимости дифференциальная диагностика может быть осуществлена гормональными методами.

Вторичная внематочная беременность

(Graviditas abdominalis secundaria).

Это — осложнение нормальной или трубной внематочной беременности, заключающееся в разрыве матки или трубы и выпадении плода в брюшную полость. Такие разрывы могут проис-

ходить при травме брюшных стенок,

падении животного, дегенеративных изменениях стенки матки и др.

215

7.2. АБОРТЫ

Аборт (abortus от лат. aborior — рождать преждевременно). Это — прерыва-

ние беременности с последующим рас-

сасыванием зародыша, мумификацией, мацерацией, путрификацией либо изгнанием из матки мертвого неизменен-

ного плода (выкидыша) или незрелого

живого плода (недоноска).

Аборты сельскохозяйственных жи-

вотных по их этиологии целесообразно подразделять на три вида: 1) незараз-

ные; 2) инфекционные; 3) инвазион-

íûå (òàáë. 14).

В каждой разновидности абортов

выделяют две формы: 1) идиопатический аборт (idios — особый, самостоя-

тельный, собственный), который ха-

рактеризуется более или менее ярко

выраженной специфичностью патоген-

ного фактора, непосредственно воздействующего на плод или его провизор-

ные органы; 2) симптоматический

аборт, служащий признаком заболева-

ния матери или погрешностей в ее со-

держании, кормлении.

Патогенез аборта всегда сводится к

нарушению нормальных взаимоотно-

шений между организмом матери и развивающимися плодами вследствие

ненормального состояния плода и его

оболочек, заболеваний полового аппарата, а также других органов и организма в целом.

Обычно аборты возникают в резуль-

тате воздействия на организм беремен-

ных самок разнообразных стресс-фак-

торов: кормовых, физических, хими- ческих, травматических, транспорт-

ных, биологических и др.

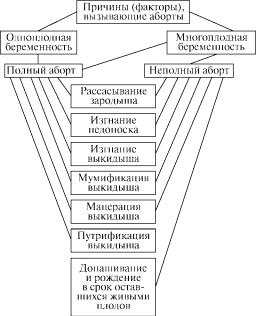

В патогенезе аборта (рис. 7.7) пре-

рывание беременности — это только

первый этап сложного симптомокомплекса, который в подавляющем

большинстве случаев не улавливается

специалистами. Их внимание привле-

кают клинические признаки, разви-

вающиеся уже после аборта, которые А. П. Студенцов назвал исходами

абортов: рассасывание зародышей;

изгнание недоноска (живого недораз-

витого плода) или неизмененного

мертвого плода (выкидыша); мумификация; мацерация или путрифика-

ция выкидышей.

14. Классификация абортов по А. П. Студенцову

Незаразные аборты |

|

Инфекционные аборты |

Инвазионные аборты |

|

|

|

|

|

|

Идиопатический (врожденные |

анома- |

Идиопатический |

(бруцеллез, |

Идиопатический (трихомо- |

лии, патология плода и плодных оболо- |

сальмонеллез, |

лептоспироз, |

ноз, токсоплазмоз и др.) |

|

÷åê) |

|

листериоз,кампилобактериоз |

|

|

|

|

è äð.) |

|

|

Симптоматический: |

|

Симптоматический (инфек- |

Симптоматический (крово- |

|

нарушение взаимоотношений плода |

ционная анемия лошадей, ту- |

паразитарные и другие забо- |

||

и материнского организма вслед- |

беркулез и другие инфекцион- |

левания матери) |

||

ствие заболеваний матки, |

сердца, |

ные болезни, микозы) |

|

|

легких, почек, печени и других органов; алиментарный; токсикозный; климатический; травматический; привычный

Искусственный

216

При одноплодной беременности происходят только полные аборты, а при многоплодной — полные и непол-

íûå.

Аборт с изгнанием недоноска. Протекает подобно нормальным родам, вклю- чая весь комплекс или часть предвест-

ников родов, поэтому этот аборт назы-

вают «преждевременными родами».

Если вся поверхность кожного покрова

недоноска покрыта шерстью, можно рассчитывать, что он останется живым.

Недоноска надо быстро осушить,

поместить в теплое помещение

(25...30 °С), обернуть теплым одеялом,

кошмой, обложить грелками. Кормить его надо часто и исключительно све-

жим молозивом и молоком матери, по-

догретыми до температуры тела.

При отсутствии сосательного рефлек-

са выкормить недоноска обычно не удается. Если почему-либо нельзя исполь-

зовать молоко матери, для него подыс-

кивают кормилицу и подсаживают к ней.

При искусственном вскармливании

необходимо учитывать состав молока матери. Так, перед выпаиванием жере-

бенку коровье молоко надо разбавить

вдвое или на 1/3 кипяченой водой и до-

бавить сахар. Щенкам и котятам можно выпаивать цельное коровье молоко.

Аборт с изгнанием мертвого плода

(выкидыша). Это наиболее частый ис-

ход аборта. Если плод погибает в период, когда органы и ткани уже оформились, он, как чуждое для организма включение, вызывает реакцию со сто-

роны матки, выражающуюся в появле-

нии схваток и изгнании плодного пузыря в течение ближайших 3 сут.

О смерти плода у самки можно судить по следующим признакам: незаметны движения плода; молочные же-

лезы набухают, и в них появляется мо-

лозиво; у дойных животных уменьшается удой, изменяется качество молока

(молоко при кипячении свертывается,

приобретает свойства молозива).

Рис. 7.7. Схема факторов, вызывающих аборты

Полный аборт с изгнанием недонос-

ка или выкидыша — наиболее благо-

приятный исход прерывания беременности. При соблюдении зоогигиени-

ческого минимума животное, как правило, быстро поправляется и может вновь забеременеть.

Аборт ñ мумификацией плода (Mumificatio fetus). При пониженной реактив-

ности матки (атония) погибший плод

может задержаться в ее полости и мумифицироваться (рис. 7.8).

Мумификация — высыхание плода. Мумификация может происходить при

хорошо закрытой шейке матки, что

предотвращает проникновение в матку микрофлоры из влагалища. Мумификация чаще отмечается коров и мелко-

го рогатого скота, реже ее обнаружива-

ют у кобыл. У свиней мумификация

плодов часто сочетается с нормальным

развитием зародышей (неполный аборт). А. П. Студенцов у свиней вы-

217

Рис. 7.8. Множественная мумификация плодов свиньи (по А. П. Студенцову):

1 — нормально развившийся плод; 2—7 — мумифицированные плоды, погибшие на разных стадиях эмбрионального развития (находящиеся и чередовавшиеся между нормально развитыми)

явил мумификацию до 14 % плодов, по

другим авторам, — еще больше.

Процесс мумификации заключается

в том, что вслед за гибелью плода, а иногда, по-видимому, еще до его смер-

ти начинают рассасываться околоплод-

ные воды. После этого обезвоживаются

и ткани плода; они уменьшаются в объеме, становятся более плотными и, наконец, твердыми.

Ê ë è í è ÷ å ñ ê è å ï ð è ç í à ê è. Äè-

агноз на мумификацию плода ставят на

основании следующих признаков: отсутствие признаков ожидаемых родов или прекращение нарастания признаков беременности; отсутствие половых

циклов при нормальном общем состоя-

нии самки; выявление в матке при ректальном исследовании твердого, обтянутого маткой тела; хорошо выражен-

ное желтое тело (у коров), выявляемое

всегда в одном из яичников.

Мумифицированный плод может

оставаться в матке иногда годами. Обычно животных с таким плодом

выбраковывают из-за бесплодия, поэтому предельный срок пребывания данного плода в матке не установлен.

Изгнание мумифицированных плодов

чаще происходит во время стадии возбуждения полового цикла; при многоплодной беременности они ос-

таются вместе с нормально развиваю-

щимися плодами до родов. У свиней,

овец и коз при родах нередко пооче-

редно выводятся нормально развитые плоды и изгоняются мумифицирован-

íûå.

Л е ч е н и е. Расширение шейки

матки (анестезия по А. Д. Ноздрачеву

или сакральная) и внутриматочные вливания, инъекции синэстрола, окси-

тоцина или питуитрина.

Аборт с мацерацией плода (Maceratio fetus). Мацерация плода характеризует-

ся размягчением и разжижением его тканей в матке. Чаще наблюдается у

свиней, коров (трихомоноз), редко у

кобыл и животных других видов. Про-

исходит преимущественно, когда ги-

бель плода сопровождается развитием катарального или гнойно-катарального

воспаления матки при отсутствии гни-

лостных микроорганизмов. Иногда

воспаление матки бывает первичным, оно обусловливает смерть плода и последующую мацерацию его тканей. Ма-

церация представляет собой в основ-

ном ферментативный процесс.

К л и н и ч е с к и е п р и з н а к и. Обычно поводом к подозрению на мацерацию служат периодические выделе-

ния белых или коричневых масс из по-

ловых органов при одновременном ухудшении общего состояния животного или без общей реакции. При влагалищном исследовании выявляют гиперемию слизистой оболочки вагины и

шейки матки, а иногда приоткрытие ее

канала. Выделение из шейки слизистых масс с отдельными косточками подтвер-

ждает наличие мацерированного плода.

П р о г н оз. Сомнительный для жиз-

218

ни и обычно неблагоприятный для плодовитости.

Ë å ÷ å í è å. Коровам инъецируют

под кожу 2...5 мл 1%-го масляного ра-

створа синэстрола, 8...10 мл питуитрина, 50...60 ЕД окситоцина или другие маточные средства, проводят анестезию

шейки матки. Искусственно расширяют

шейку и тщательно обильно промывают

полость матки асептическими раствора-

ми. Для вымывания из матки распавшихся тканей и сегментов скелета плода

следует предпочесть гипертонический

(5...10%-й) раствор натрия хлорида.

Аборт с гнилостным разложением

плода (Putrescentia fetus, эмфизематоз-

íûé ïëîä). Если аборт сопровождается

проникновением в ткани плода гнило-

стной микрофлоры (анаэробы), труп

очень быстро подвергается гнилостно-

му распаду с выделением сероводорода, водорода, аммиака, азота, диоксида уг-

лерода и других продуктов разложения

тканей. В подкожной и межмышечной

клетчатке, в грудной и брюшной поло-

стях выкидыша скапливаются газы. Тело его увеличивается, контуры сгла-

живаются, он весь принимает мешко-

образную форму.

Ê ë è í è ÷ å ñ ê è å ï ð è ç í à ê è. Выражены слабые потуги или они отсутствуют, сильно угнетенное общее со-

стояние. Вагинальным исследованием

определяют сухость родовых путей или выделение ихорозных масс; шейка матки раскрыта. При пальпации устанавливают участки кожи плода без шерстного

покрова. Решающее диагностическое

значение имеет выявление подкожной эмфиземы, устанавливаемой по крепитации во время пальпации плода.

П р о г н о з. Для материнского организма очень сомнительный, так как

гниение плода обычно сопровождается

тяжелыми симптомами интоксикации и клиническими признаками, харак-

терными для септикопиемического

процесса.

Ë å ÷ å í è å. Как можно быстрее освобождают полость матки от разложившегося плода и продуктов его гнилост-

ного распада; последнее достигается

применением веществ, сокращающих матку (патогенетическая терапия и пр.). Улучшают состояние материнского орга-

низма, ослабленного интоксикацией.

Извлечь плод простым вытягивани-

ем обычно не удается; увеличиваясь, он

не проходит через тазовую полость. При применении силы отрываются

предлежащие органы плода и травми-

руются родовые пути. Для уменьшения

объема вздутого плода делают в разных

направлениях глубокие надрезы на его коже и других тканях, а если требуется,

вскрывают и полости его тела с эвент-

рацией внутренних органов. Через

большие и глубокие насечки выделя-

ются скопившиеся в тканях плода газы, и размеры его уменьшаются. По окон-

чании операции полость матки и на-

ружные половые органы обильно оро-

шают асептическим раствором. Место,

где производили операцию (пол, стены, столы и др.), тщательно обеззара-

живают. Все инструменты, применяв-

шиеся при оказании акушерской помо-

щи, стерилизуют длительным кипяче- нием. Плодные оболочки, а также веревки, салфетки и другие (неметал-

лические) принадлежности сжигают.

При гнилостном разложении плода у собак и других мелких животных единственное радикальное мероприятие — тотальная ампутация матки.

Особое внимание оператор и его по-

мощники уделяют мерам предосторожности. Перед извлечением плода необходимо обработать кожу рук до плеча спиртом с танином (5 : 100), поврежденные места смазать раствором йода и

закрыть коллодием, после чего тща-

тельно втереть 10%-ю ихтиоловую мазь на вазелине, а лучше на ланолине. Сле-

дует помнить, что трупная инфекция

чрезвычайно опасна.

219

7.2.1. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ АБОРТЫ |

|

|

||||

Идиопатические незаразные аборты |

ми его к преждевременной смерти, не- |

|||||

могут быть у животных всех видов. |

полноценности по сравнению с други- |

|||||

Аномалии развития плода. Анатоми- |

ми индивидами при сохранении спо- |

|||||

ческие изменения в генеративной тка- |

собности к воспроизводству (такие жи- |

|||||

ни яичника или семенника, как след- |

вотные могут |

передавать |

«породную» |

|||

ствие неправильного |

генетического |

наследственную |

неполноценность |

ïî- |

||

развития (наличие дефектных генов в |

томкам). |

|

|

|

|

|

половых клетках родителей), врожден- |

Каждый плод имеет свою наслед- |

|||||

ных пороков обмена веществ, болез- |

ственность, т. е. присущие ему свой- |

|||||

ненного состояния организма или вли- |

ства: устойчивость, реактивность, сти- |

|||||

яния вредных внешних факторов и |

мулирующее действие на материнский |

|||||

другие причины могут привести преж- |

организм и др. Именно поэтому при |

|||||

де всего к неполноценности яйцевой |

прочих равных условиях у свиней, на- |

|||||

клетки и спермия, а в дальнейшем и к |

пример, при множественной мумифи- |

|||||

гибели зародыша. Нарушения в хромо- |

кации размер погибших и высохших |

|||||

сомном аппарате, неправильность кода |

плодов резко колеблется, что указывает |

|||||

генетической информации организма |

на неодновременную их смерть и на |

|||||

обусловливают тяжелые болезни в виде |

индивидуальную устойчивость. |

|

||||

нарушений липидного, |

аминокислот- |

Внутренних |

причин, |

способных |

||

ного и углеводного обменов. |

превратиться в фактор гибели плода, |

|||||

Большое количество |

литературных |

очень много; они чрезвычайно разно- |

||||

данных свидетельствуют о генетичес- |

образны и порой трудноуловимы. В ка- |

|||||

ких поражениях кожи, сердечно-сосу- |

честве предрасположения к идиопати- |

|||||

дистых заболеваниях и других болез- |

ческому аборту может служить пол |

|||||

нях. Почти 1/5 всех аномалий и уродств |

плода. Установлено, что у кобыл, коров |

|||||

является следствием дефектов генов и |

и свиней аборты и так называемая |

|||||

хромосом. |

|

«мертворождаемость» мужских плодов |

||||

Неполноценность компонентов за- |

встречаются |

значительно |

÷àùå, |

÷åì |

||

родыша чаще влечет за собой его ги- |

женских. Объяснение этому следует, |

|||||

бель еще в стадии дробления зиготы |

по-видимому, искать в биохимическом |

|||||

или в эмбриональный период (âðîæ- |

несоответствии |

тканевых |

жидкостей |

|||

денное бесплодие). Внутренние противо- |

матери и плода. Исследования авторов |

|||||

речия в самом формирующемся орга- |

показали, что токсичность плодных вод |

|||||

низме, обусловливая его рост и разви- |

у поросят мужского пола значительно |

|||||

тие, в ряде случаев играют большую |

больше, чем у поросят женского пола, а |

|||||

роль и в гибели плода. Качество и ин- |

это дает основание предполагать воз- |

|||||

дивидуальные особенности эмбриона, |

можность аутоинтоксации. |

|

|

|||

плода и новорожденного закладывают- |

Иногда аномалии развития проявля- |

|||||

ся еще в период образования и созрева- |

ются недостаточностью или даже от- |

|||||

ния яйца и спермиев, во время опло- |

сутствием органов и систем организма |

|||||

дотворения, развития и роста плода. |

(уродства). Это, однако, не препятству- |

|||||

При различных ненормальных вариа- |

ет дальнейшему течению беременнос- |

|||||

циях половых хромосом возникает ги- |

ти, и только в момент родов или в пер- |

|||||

бель зиготы, эмбриона или плода, т. е. |

вые дни после них новорожденный по- |

|||||

происходит аборт или родится плод с |

гибает вследствие неприспособленнос- |

|||||

врожденными пороками, приводящи- |

ти к жизни во внешних условиях. |

|

||||

220