УЧЕБНКИ / морозова

.pdf

В соответствии с российским законодательством за день до голосования агитация прекращается. Избирателям дается возможность сделать окончательный выбор без давления со стороны конкурирующих сторон.

Сами выборы являются объектом пристального наблюдения как со стороны политических сил и государственных структур страны, так и со стороны иностранных наблюдателей. Голосование проводится не только на территории государства, но и в дипломатических представительствах за рубежом. После закрытия избирательных участков начинается подведение итогов выборов. Итоги выборов могут быть признаны недействительными в судебном порядке. В этом случае назначаются повторные выборы.

ОСНОВНыЕ ТЕРМИНы

Ценз – требование, которому должен отвечать гражданин для получения права участвовать в выборах.

Активное избирательное право – право голосовать на выборах.

Пассивное избирательное право – право выставлять свою кандидатуру на

выборах.

Прямые выборы – выборы, при которых избиратели отдают свои голоса непосредственно за кандидата на должность.

Непрямые выборы – выборы, при которых избиратели голосуют не за кандидата на должность, а за кандидатов в выборщики, которые затем избирают кандидатов на выборные должности.

Избирательный округ – территория, от которой избирателями выбирается депутат представительного органа или выборное должностное лицо. В целях реализации принципа равного представительства по новому законодательству рф избирательные округа образуются в зависимости от численности избирателей, а не населения.

Избирательная комиссия – независимый коллегиальный орган, формируемый в соответствии с избирательным законодательством, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов различного уровня. При проведении референдумов избирательные комиссии действуют в качестве комиссий референдума.

Предвыборная кампания (избирательная кампания) – система агитацион-

ных мероприятий, осуществляемая кандидатами на выборные должности и партиями в избирательной борьбе, после официального утверждения в качестве таковых, с целью обеспечить себе максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах.

Мажоритарные избирательные системы – такие системы определения ре-

зультатов голосования, в основе которых лежит принцип большинства.

Пропорциональная избирательная система – система определения резуль-

татов голосования, применяемая обычно на выборах в представительные органы. При проведении выборов по пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданных за

списки избирателей.

221

ВОПРОСы ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.Назовите участников избирательного процесса.

2.Перечислите и раскройте основные функции выборов.

3.расскажите об основных исторических этапах развития избирательных си-

стем.

4.Какие избирательные системы существуют в настоящий момент? Охарактеризуйте их основные черты, достоинства и недостатки.

5.Какие факторы влияют на электоральное поведение?

ТЕМы ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

1.Эволюция избирательной системы в россии.

2.Влияние избирательной системы на политическую систему государства.

3.Этапы избирательной кампании и избирательного процесса.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1.Используя данные избирательной комиссии вашего региона, попробуйте подвести итоги выборов в законодательные и представительные органы, где выборы проходили по пропорциональной системе по методу Т. Хэра и В. д'Ондта.

2.Хронологически рассчитайте стадии избирательного процесса на ближайших выборах в вашем регионе.

3.Составьте план избирательной кампании на ближайших выборах в вашем регионе.

ТЕСТы

1.Активное избирательное право – это… a) право избирать

b) право быть избранным

c) право гражданина участвовать в деятельности избирательной комиссии

2.Тип избирательной системы определяется…

a)возможностью участвовать в выборах различных социальных групп, классов

b)принципами организации и способом определения результатов выборов

c)соблюдением принципов открытости и честности выборов

3.С помощью выборов формируются… a) только органы государственной власти

b) органы государственной власти и местного самоуправления c) только органы местного самоуправления

4.Избирательное право в Древней Греции…

a) предусматривало пассивное избирательное право для женщин

222

b)распространялось на всех жителей

c)зависело от имущественного положения человека, его пола и гражданства

5. Избирательный ценз – это…

a)процент населения, необходимый для признания выборов состоявшимися

b)установленные конституцией или избирательным законом ограничения для получения или осуществления активного и пассивного избирательного права

c)наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного депутата

6.Выборы Президента Российской Федерации осуществляются… a) по мажоритарной системе абсолютного большинства

b) пропорциональной системе

c) мажоритарной системе относительного большинства

7.Пропорциональная избирательная система…

a)система определения результатов голосования, при которой избранным считается кандидат, получивший большинство голосов избирателей.

b)избирательная система при которой избранным считается кандидат получивший абсолютное большинство голосов избирателей (больше 50%)

c)избирательная система, предусматривающая распределение депутатских мандатов между партиями в пропорциональной зависимости от числа поданных за них голосов избирателей.

8. Электоральный барьер – это…

a) минимально необходимый процент голосов, который должна получить партия, чтобы ее допустили к распределению мест в парламенте

b) наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного депутата при пропорциональной избирательной системе

c) установленные конституцией или избирательным законом ограничения для

получения или осуществления активного и пассивного избирательного права

9. При проведении выборов по связанной смешанной системе…

a)голосование осуществляется по преференциальному принципу. Избиратель

располагает кандидатов в порядке предпочтения: при этом наиболее предпочтитель-

ного кандидата он отмечает цифрой 1, следующего – 2 и так далее

b)голосование осуществляется за кандидата, но каждый из кандидатов одновременно входит в партийный список и при подсчете голосов голос избирателя учи-

тывается как два, один отданный за личность и второй за партию

c)система, при которой избиратель на выборах получает два избирательных бюллетеня, в одном он голосует по пропорциональной системе за список партии, а

во втором – за конкретного кандидата по мажоритарной системе

10. Электоральное поведение – это…

a)поведение политических партий и кандидатов в период проведения избирательной кампании

b)процесс принятия решений гражданами относительно своего участия в вы-

борах и голосования за те или иные политические силы и кандидатов

223

c) деятельность партий или избранных лиц по реализации своей политической программы и на удовлетворение политических запросов своего электората

11. В единый день голосования проводятся

a)выборы в органы власти субъектов федерации и местного самоуправления

b)все выборы в российской федерации

c)выборы Президента рф и Государственной думы

ЛИТЕРАТУРА

1.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

Всвязи с исследованиями льюиса Г. Моргана / ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1982. –

С. 112 – 150.

2.Острогорский М.Я. демократия и политические партии / М.Я. Острогорский. –

М.: рОССПЭН, 2010. – С. 63.

3.Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов / пер. с англ.; под ред.

Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М.: 2005. – С. 290 – 298.

4.Дюверже М. Политические партии / пер. с франц.; М. дюверже. – М.: 2005. – 3-е изд. – С. 256 – 257.

5.Доган М. Эрозия религиозных мотивов и голосования по классовому признаку в Западной европе // Политология: Хрестоматия / сост.: Б.А. Исаев, А.С. Тураев,

А.е. Хренов. – СПб.: 2006. – С. 379 – 393.

6.Политология в схемах и комментариях / под. ред. А. Тургаева, А. Хренова. –

СПб. – 2005. – С.109 – 114.

224

Политический процесс. Особенности политического в россии

ЛеКЦиЯ 12

В лекции рассматриваются

основные подходы к пониманию динамики политических событий, особенности современного

политического процесса в россии

процесса

План лекции

Политический процесс: понятие и подходы к изучению

Политический процесс: понятие и подходы к изучению

Структура и типология политических процессов

Структура и типология политических процессов

Формы проявления политических изменений

Формы проявления политических изменений

Особенности и этапы политического процесса в современной России (1985 – 2012)

Особенности и этапы политического процесса в современной России (1985 – 2012)

Политический процесс: понятие и подходы к изучению

Политический процесс: понятие и подходы к изучению

Подполитическимпроцессомнаобыденномуровнепонимаетсяпоследовательность (череда) событий политической жизни, связанная с применением властями законного насилия или принятием решений о радикальном изменении социальноэкономических основ общества и политического устройства страны. Например, расстрел демонстрации 9 января 1905 г., перестройка, денонсация договора о создании

СССр в декабре 1991 г., приватизация государственной собственности, разрешение многопартийности и т.д.

Политическая жизнь состоит из деятельности основных субъектов политики (акторов). Основными акторами политического процесса являются политические системы, политические институты (государство, гражданское общество, политические партии и т.д.), организованные и неорганизованные группы людей, а также индивиды. Общий характер их политической деятельности как целедостижения делает политический процесс в целом упорядоченным и осмысленным. Он представляет собой логически разворачиваемую последовательность взаимодействия между акторами политики. Таким образом, политический процесс связан с функционально-

динамическими аспектами политической системы, прежде всего с взаимодействием ее с социальной средой.

Понятие политического процесса используется обычно в двух отношениях, условно обозначаемых как его макро- и микроизмерения. В макроаспекте этот процесс определяют как ход развития общества в целом, вообще воспроизводство по-

225

литической системы под влиянием действующих на нее факторов, то есть как ее универсальную динамическую характеристику.

В микроаспекте под политическим процессом понимается некая равнодействующая акций различных социальных и политических субъектов, то есть как совокупность субпроцессов.

Схема 1

Политический процесс: микро- и макроуровни

Политический процесс

микроуровень |

|

макроуровень |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Политический процесс как совокупность субпроцессов: федерализация, демократизация, процесс развития многопартийности

Политический процесс как динами-

ческая характеристика; определя-

ется как ход развития общества

(модернизация)

Традиция анализа динамики политической жизни сложилась в далеком прошлом. Важной вехой в создании основ этой концепции в западной политической мысли были, в частности работы Карла Маркса и фридриха Энгельса.

Но лишь в начале ХХ в. обозначились первые попытки построения развернутой и специализированной теории политического процесса. Современный этап эволюции концепций политического процесса открывается в ХХ веке теориями, связанными с именами американского ученого Артура Бентли (1870 – 1957) и итальянского экономиста, социолога и политолога Вильфредо Парето (1848 – 1923).

Итальянский экономист и социолог, одним из первых применивший формальные методы для анализа экономических и социальных процессов, создатель теории циркуляции элит.

Концепция циркуляции (круговорота) элит, разработанная в «Трактате по общей социологии» В. Парето легла в основу понимания современного политического процесса. Парето берет в качестве базовых для своей теории понятия элиты (как субъекта и движущей силы политического процесса), которой противодействуют контрэлиты, а также народа, исполняющего по преимуществу пассивную,

а не активную роль.

Однако настоящую революцию в развитии теории политического процесса произвела работа Артура Бентли «Процесс управления» (1908), в которой подробно была

226

разработана концепция групп интересов, или «заинтересованных групп». А. Бентли (1870 – 1957), американский политический теоретик, внесший большой вклад в изучение деятельности групп в политике.

Именно ему – одному из первых – принадлежала трактовка динамики политического процесса как борьбы и взаимного давления социальных групп в соперничестве за государственную власть. Начиная с Бентли понятие политического процесса рассматривается в двух основных аспектах. Первый – неформальный, реальный, групповой, ибо группа интересов – первичный субъект, а также второй – производный, официально-институциональный аспект, представляющий собой проекцию групповых интересов, в силу чего государственные институты выступают лишь в качестве одной из многих разновидностей групп интересов.

Преемником Бентли в разработке проблематики политического процесса, исходя из концепции групп интересов, стал д. Трумэн.

Дэвид Трумэн (1913 – 2003). В 1951 г. он выпустил работу «Управленческий процесс».

Основным актором он считал стабильность как устойчивый тип группового взаимодействия.

Существенной попыткой создать некую универсальную модель трактовки и исследования политического процесса явилась теория функционирования политических систем дэвида Истона, основанная на общей теории систем и структурно-функционального анализа социальной жизни (Т. Парсонс).

Дэвид Истон (род. 1917), ведущий американский политолог второй половины ХХ в.

Он адаптировал основные принципы и методы системного анализа, принятые в естествознании, к изучению политической жизни и разработал понятийный аппарат системного анализа в политической науке.

Всоответствии с этим подходом политический процесс выступает одновременно и как воспроизводство це-

лостной структуры, и как циклическое функционирование политической системы во взаимодействии с социальной и внесоциальной средой.

Всовременной политологической литературе можно выделить несколько основных подходов к изучению политического процесса.

Институциональный подход (р. Михельс, С. Хантингтон) связывают политический процесс по преимуществу с трансформацией институтов власти. Примерами может быть изучение конституционного процесса в россии, процесса государственного строительства (разделение властей, федерализм), парламентский процесс. Институционализм в анализе политических процессов эффективен в тех случаях, когда мы имеем дело с устойчивыми политическими системами, в которых основные политические институты и взаимосвязи между ними сложились.

227

Бихевиористский подход к исследованию политического процесса характерен тем, что логика политических изменений предстает своего рода «результирующим вектором» политических воль, интересов, ценностных ориентаций субъектов того или иного политического события. Представители бихевиоризма (Ч. Мерриам, Г. лассуэл) в анализе политических процессов отдавали приоритет не функционированию и эволюции органов власти и управления, а политическому поведению групп интересов, трансформации статусов и влияния отдельных группировок политической элиты.

Бихевиористские методы политического исследования эффективны в анализе локальных политических процессов, например, при изучении политических предпочтений в аппарате органа государственной власти или общественной организации, в исследовании макрополитических процессов в нестабильных обществах (революция, спонтанные массовые выступления и т.д.).

Односторонность обозначенных выше подходов в исследовании политического процесса в значительной мере преодолевает структурный функционализм (Г. Алмонд, д. Аптер, С.Н. Эйзенштадт). Структурно-функциональная методология в состоянии описать политические процессы в сложных обществах с эффективными, десятилетиями совершенствовавшимися каналами представительства заинтересованных групп в политической сфере в условиях, когда элита приобрела устойчивые формы политического участия и механизмы обновления, где отношения в гражданском обществе базируются на развитой нормативно-правовой основе. Однако надежность структурно-функциональной методологии низка, если мы имеем дело с политическими процессами, жестко детерминированными традициями, самобытными социокультурными факторами политического поведения основных социальных и этнических групп.

Системный подход в политическом анализе, как представляется, в состоянии восполнить эти и другие недостатки структурного функционализма. Так, д. Истон, трактует политический процесс как совокупность реакций политической системы на воздействие окружающей ее среды в целях формирования решений, приемлемых для ведущих групп интересов. У него есть и другая формулировка политического процесса как деятельности, вызывающей политические последствия.

Политические перемены, по Истону, представляют собой результат сложного взаимодействия «входящих и исходящих факторов» в зависимости от характера политического общества, его строя, типа правления, а также от уровня активности внешних факторов. Политическая система и среда неразрывно связаны. Последняя

воздействует на субъекты принятия решений с помощью требований, давления, поддержки. Система же подготавливает, принимает и поддерживает решения, корректирует их в зависимости от результатов лоббистских усилий заинтересованных групп.

Подход д. Истона весьма плодотворен, поскольку ориентирует исследователя на изучение взаимодействия политической системы с внешней средой, что позволяет преодолеть представления о самодостаточности политических институтов как таковых для развертывания политического процесса.

Структура и типология политических процессов

Структура и типология политических процессов

Структура политического процесса может быть описана с помощью анализа взаимодействия между различными политическими акторами, а также посредством выявления динамики (основных фаз политического процесса, смены этих фаз и т.п.)

228

этого явления. Большое значение для анализа политического процесса имеет выяснение факторов, влияющих на политический процесс. Можно выделить две группы факторов политического процесса: внутренние и внешние.

Квнешним относятся: среда (социально-экономические, социокультурные и прочие условия) и ее воздействия; системные, но внешние для данного политического процесса политические обстоятельства. Например, процесс федерализации россии, для которого внешними являются экономические реформы, социокультурная, этноконфессиональная специфика регионов, и внешние для россии в целом политические события.

Квнутренним можно отнести такие параметры, как характеристика акторов (партий, групп давления, лидеров), их целей и намерений, распределение властных ресурсов, выработка, принятие и реализация политических решений.

При анализе политического процесса следует учитывать характер взаимодействия между его субъектами. Здесь важно отметить, что характер взаимодействия во многом зависит от масштаба политического процесса и акторов. В частности, характер взаимодействия между политической системой и средой будет определяться уровнем эволюционного развития политической системы и среды, например, степенью развития партий и партийной системы, форм политического участия, социальнопсихологическими особенностями развития личности и т.п.

В целом, абстрагируясь от специфики политических процессов и факторов, чаще всего характер взаимодействия между факторами описывается в терминах конфронтации, нейтралитета, компромисса, партнерства, союза, консенсуса.

Схема 2

Структура политического процесса

'%& ! # |

|

$#(&$!1 |

|

$! ( - ' 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

% & & '%& ! # |

|

2! ($ |

|

"$ ! , 4 & # |

|

|

|

|

|

|

||||||||

& ')&'$ ! '( |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

! , 4 %$! ( - ' + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

& . # |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

$! ( - ' 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

'$, ! , 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

$! ( - ' $ |

|

& #4( %$! ( - ' + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

)- '( |

|

||

& . # |

|

|

|

(&) () |

|

|

%00 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

$! ( - ' |

|||||||||||

|

|

|

|

#14 |

|

|

|

%&$, ''$ |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

" # # 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

"00 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

0& $( %$! ( - ' + |

|

|

|

|

*)# , $# &$- |

|

|

|

|

|

|

$! ( - ' $ |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

& . # |

|

|

|

|

|

|

|

# 4 |

|

|

|

|

|

|

& ( |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& '( ! # |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%$! ( - ' + #( & '$ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

#'( ()($" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%& # " 3/ " |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%$! ( - ' & . # 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

04'# # |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*$&" &$ # %&$% # |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

%$! ( - ' + #( & '$ |

|

|

)# , $# &$ # |

|

|

|

|

( |

|

|

% $ |

|||||||

# $ $ /#$'( |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

$& # , # |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

229

Большинство взаимодействий политических акторов касаются осуществления публичной власти. В силу этого обстоятельства особенно велика значимость процесса принятия и реализации политических решений. Среди исследователей нет единого мнения относительно количества и содержания его этапов. Обобщая различные подходы, можно выделить следующие основные фазы:

1.Постановка проблемы (сбор необходимой информации о существующих проблемах, общественных запросах и возможных путях решения, определение первостепенных и второстепенных проблем);

2.формулирование альтернативных решений;

3.Сравнительный анализ и выбор наиболее эффективного решения;

4.формулирование государственного решения и его легитимация путем принятия законов, голосования и т.д.;

5.реализация принятых решений;

6.Контроль за реализацией и осуществление обратной связи.

Необходимо отметить, что данная модель отражает лишь один из типов политического процесса и не может рассматриваться как универсальная.

Политические процессы можно типологизировать по разным критериям. В политической практике различают следующие типы процессов:

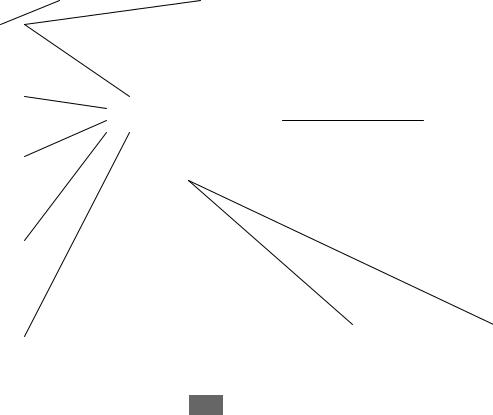

Схема 3

Классификация политических процессов

|

|

|

|

|

|

|

! |

|

|

|

|

||

& |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% " |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

$% " |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

" " |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

" " |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

|

|

|

|

# " |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

# " |

|

|

|

|

|

|

|

230