- •Вопросы и ответы по Организации производства.

- •1 .Понятие об организации машиностроительного производства.

- •2. Этапы развития организации производства.

- •4. Длительность производственного цикла изготовления изделия.

- •5. Определение длительности изготовления партии деталей (параллельный способ).

- •6. Определение длительности изготовления партии деталей (параллельно последовательный способ и последовательный способ).

- •7. Типы производства и их технико-экономическая характеристика.

- •8. Производственная структура предприятия.

- •9. Понятие о поточном производстве и классификация поточных линий.

- •10. Основные расчеты однопредметной поточной линий.

- •11. Особенности расчета прерывно - поточных линий.

- •12. Основные расчеты многопредметных поточных линий.

- •13. Организация автоматических поточных линий.

- •14. Задачи и этапы технической подготовки производства.

- •15. Содержание и стадии конструкторской подготовки производства.

- •16. Экономическая оценка конструкций машин.

- •17. Основные направления совершенствования конструкторской подготовки производства.

- •18. Содержание и стадии технологической подготовки производства.

- •19. Экономическая оценка технологических вариантов.

- •20. Основные направления по совершенствованию технологической подготовки производства.

- •21. Планирование технической подготовки производства.

- •22. Основные понятия спу.

- •23. Правила построения сетевого графика.

- •24. Расчет параметров сети.

- •25. Анализ и оптимизация сетевого графика.

- •26. Содержание процесса освоения.

- •27. Методы перехода на выпуск новой продукции.

- •28. Система ппр, ее назначение и содержание.

- •29. Планирование ремонта оборудования.

- •30. Организация ремонтных работ и пути повышения их эффективности.

- •31. Состав инструментального хозяйства и его задачи, классификация и индексация инструмента.

- •32. Определение потребности в расходном фонде.

- •33. Определение оборотного фонда инструмента и регулирование складского запа инструмента.

- •34. Организация инструментального хозяйства в цехах.

- •35. Задачи, функции и средства внутризаводского транспорта.

- •37. Расчет потребности в транспортных средствах.

- •37. Организация работы внутризаводского транспорта и пути ее совершенствования.

- •38. Задачи и функции складского хозяйства. Классификация складских помещений.

- •39. Расчет складских помещений.

- •40. Организация работы складов.

- •41. Состав и задачи энергетического хозяйства предприятия.

- •42. Определение потребности предприятия в энергии.

- •43. Совершенствование работы энергетического хозяйства предприятия.

23. Правила построения сетевого графика.

При построении сетевого графика необходимо учитывать следующие правила:

1. Каждая работа должна быть заключена между двумя событиями. Нельзя допускать, чтобы различные работы имели одинаковые коды

неверно

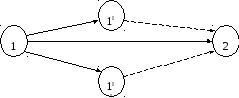

В подобных случаях в сеть вводят дополнительные события и фиктивные работы.

Дополнительные события - 1I и 1II , а фиктивные работы (1I - 2) и (1II - 2).

2. Сетевой график следует вычерчивать слева на право. Каждое событие с большим порядковым номером изображается правее предыдущего.

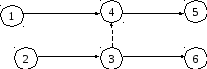

3. Если начало работы (4-5) зависит от выполнения работ (1-4 ) и (2-3), то такая ситуация изображается на графике путем введения фиктивной работы (3-4).

4. В сетевом графике желательно избегать взаимного пересечения стрелок.

5. В сетевом графике нельзя допускать «тупиков», т.е. событий, из которых не выходит ни одной работы (кроме конечной), или в которое не входит ни одна работа (кроме начального).

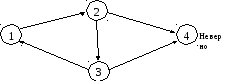

6. В сетевом графике не должно быть замкнутых контуров, т.е. кольцевых взаимосвязей между работами (1-2-3-1).

неверно

При обнаружении подобных ошибок в сети их следует устранить.

Для определения продолжительности выполнения работ необходимо пользоваться соответствующими нормативами.

При отсутствии нормативов используются вероятностные оценки, которые дают ответственные исполнители.

Используются

следующие виды оценок:

![]() ,

,![]() и

и![]()

Ожидаемое время

выполнения работ

![]() ,

определяется по таким формулам:

,

определяется по таким формулам:

![]() ;

;

![]() ;

;

где:

![]() - минимально возможное время выполнения

данной работы;

- минимально возможное время выполнения

данной работы;

![]() - максимальное

время выполнения данной работы при

крайне неудачном стечении обстоятельств;

- максимальное

время выполнения данной работы при

крайне неудачном стечении обстоятельств;

![]() - наиболее вероятное

время выполнения работы при условии,

что не возникнет ни каких особых и

неожиданных трудностей.

- наиболее вероятное

время выполнения работы при условии,

что не возникнет ни каких особых и

неожиданных трудностей.

24. Расчет параметров сети.

Основными параметрами сетевого графика являются:

1)

![]() - ранний срок свершенияi

события.

- ранний срок свершенияi

события.

Это срок, необходимый для выполнения всех работ предшествующих данному событию.

![]()

где:

![]() - путь;

- путь;

![]() - начальное

(исходное) событие всей разработки;

- начальное

(исходное) событие всей разработки;

![]() - событие;

- событие;

2)

![]() - поздний срок свершенияi

события.

- поздний срок свершенияi

события.

Это такой срок наступления события, превышения которого вызывает аналогичную задержку наступления завершающего события.

![]()

где:

![]() - длина критического пути;

- длина критического пути;

![]() -

завершающее (конечное) событие всей

разработки;

-

завершающее (конечное) событие всей

разработки;

3)

![]() - резерв времени события.

- резерв времени события.

Это такой промежуток времени, на которой может быть отсрочено поступление i событие без нарушения сроков завершения разработки в целом.

![]() ;

;

4)

![]() - полный резерв работыi

j.

- полный резерв работыi

j.

Это максимальное количество времени, на которое можно увеличить продолжительность данной работы, не изменяя продолжительности критического пути.

![]()

где

![]() - продолжительность выполнения работыi

j;

- продолжительность выполнения работыi

j;

5)

![]() - свободный резерв работыi

j.

- свободный резерв работыi

j.

Это максимальное количество времени, на которое можно увеличить продолжительность данной работы, не изменяя при этом ранних сроков начала последующих работ.

![]() ;

;

6) Кнij – коэффициент напряженности работы ij.

Он показывает степень трудности выполнения работы, в установленный срок.

![]() .

.

После расчета перечисленных параметров можно определить:

Тpнij – ранний срок начала работы ij.

Тpнij = Тpi

Тпнij– поздний срок начала работы ij.

Тпнij = Тпj - tij

Тpoij – ранний срок окончания работы ij.

Тpoij = Тpi + tij

Тпoij– поздний срок окончания работы ij.

Тпoij = Тпj

Расчет параметров сетевого графика может осуществляться табличным способом, непосредственно на сети, с помощью ЭВМ.

Рассмотрим способ расчета параметров непосредственно на сети.

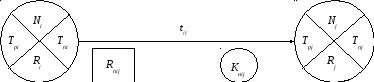

Каждое событие делится на четыре сектора, в верхнем секторе указывается номер события, в левом ранний срок свершения события, в правом поздний срок свершения событий, в нижнем секторе резерв события. Над стрелкой (работой) указывается время, необходимое для выполнения данной работы. Под стрелкой (работой) в квадрате указывается полный резерв работы, в треугольнике свободный резерв работы и в окружности коэффициент напряженности работы.

Расчет параметров сети осуществляется следующим образом.

При движении слева направо заполняются только левые секторы, причем за ранний срок свершения события принимается наибольшее значение суммарного времени из всех путей, ведущих к данному событию.

Определение поздних сроков свершения событий ведется строго в обратном направлении – от завершающего к исходному событию. Исходя из того, что любая разработка должна быть закончена в кротчайший срок, поздний срок свершения завершающего события принимается равным раннему сроку его свершения и записывается в правый сектор. После этого начинают рассчитывать поздние сроки наступления всех остальных событий, с права налево. В правые секторы всех событий записывают минимальное значение разности между поздним сроком наступления одного из последующих событий и продолжительностью работы, соединяющей это событие с предшествующим.

Для определения резерва времени события следует из числового значения правого сектора вычесть числовое значение левого сектора данного события.

Для определения полного резерва работы следует из числового значения правого сектора последующего события данной работы, вычесть числовое значение левого сектора предшествующего события данной работы и продолжительность самой работы.

Для определения свободного резерва работы следует из числового значения левого сектора последующего события данной работы вычесть числовое значение левого сектора предшествующего события данной работы и продолжительность самой работы.

Для определения коэффициента напряженности работы следует разделить продолжительность работы на продолжительность этой же работы плюс полный резерв работы.

Для выделения критического пути следует определить последовательность взаимосвязанных работ, имеющих нулевые резервы времени и коэффициенты напряженности равными единице. Критический путь выделяется жирной линией.