- •Экзаменационный билет № 1

- •1. Теория и методика физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина.

- •2.Понятие о двигательных умениях и навыках. Их отличительные черты. Закономерности формирования двигательных навыков

- •3.Основные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с образовательными стандартами (цель, результат, содержание, образовательный подход. Методы, предмет оценивания)

- •Экзаменационный билет № 2

- •Билет №3

- •Вопрос 2 Характеристика структуры обучения двигательным действиям

- •Билет №4

- •Вопрос 2 Двигательные ошибки, их характеристика, причины возникновения, способы их устранения

- •Экзаменационный билет № 6

- •1. Физические упражнения, их классификация. Многосторонность и обусловленность влияния физических упражнений на занимающихся.

- •2. Общая характеристика физических качеств (понятие, взаимосвязь способностей и качеств, классификация, закономерности развития).

- •3. Схема развёртывания учебного материала по физической культуре в начальной школе.

- •Экзаменационный билет № 5

- •1. Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая, её связь с общей культурой..

- •2. Гибкость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень развития и проявления; методика развития).

- •3.Познавательные универсальные учебные действия, способы их формирования.

- •Билет №7 _________________________________________________________________________________

- •Билет 8

- •1. Пространственные характеристики

- •Экзаменационный билет № 9

- •1. Игровой и соревновательный методы, их значение и особенности использования:

- •2. Выносливость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень развития и проявления; методика развития).

- •3. Формирование самооценки двигательного действия на уроке физической культуры.

- •Экзаменационный билет № 10

- •1. Круговая тренировка как организационно-педагогическая форма занятия (назначение, содержание, методические особенности, варианты).

- •2. Координационные способности (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень развития и проявления; методика развития).

- •3. Формирование понятий на уроке физической культуры. (этот вопрос надо понимать а не учить) Эту Статью я нашёл в интернете, проводил исследование сам Тихонов)

- •Билет № 11

- •1 Вопрос: . Методы разучивания двигательных действий в целом и по частям (назначение, содержание, методические особенности, варианты).

- •2 Вопрос: Содержание понятий: спорт, спортивная деятельность, соревновательная деятельность, вид спорта, классификация видов спорта.

- •3 Вопрос: Педагогический анализ и оценка как метод исследования.

- •Билет № 12:

- •1 Вопрос: Метод равномерного упражнения (назначение, содержание, методические особенности, варианты).

- •2 Вопрос: Особенности построения спортивной тренировки (макроциклы, мезоциклы, микроциклы).

- •3 Вопрос: Требования к составлению списка литературы (библиографический список).

- •Билет 13

- •1. Нагрузка и отдых при занятиях физическими упражнениями , их виды. Приемы регулирования и дозирования нагрузки.

- •2. Тактическая подготовка спортсмена. Особенности тактической подготовки в различных видах спорта.

- •3. Педагогический эксперимент как метод исследования

- •Билет 14

- •1. Метод переменного упражнения (назначение, содержание, методические особенности, варианты)

- •2. Занятия урочного типа, их отличительные особенности, типы уроков.

- •3. Анкетирование как метод исследования

- •Экзаменационный билет № 15

- •3. Пульсометрия как метод исследования.

- •Экзаменационный билет № 16

- •1. Метод интервального упражнения (назначение, содержание, методические особенности, варианты).

- •2. Понятие о планировании в физической культуре (назначение, методические требования, виды, содержание и документы). Технологическая карта урока.

- •3. Тестирование как метод исследования.

- •Билет 17

- •Вопрос 1. Методы использования слова

- •Вопрос 2. Задачи, особенности методики и формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками.

- •Вопрос 3. Беседа как метод опроса при исследовании

- •Билет 18

- •Вопрос 1. Методы обеспечения наглядности при занятиях физическими упражнениями (по л.П. Матвееву).

- •Вопрос 2. Спортивная ориентация и отбор в спорте.

- •Вопрос 3. Педагогическое наблюдение как метод исследования.

- •Билет 19

- •Вопрос 1:______________________________________________________________________________________

- •Вопрос 2:______________________________________________________________________________________

- •Вопрос 3:______________________________________________________________________________________

- •Билет 20

- •Вопрос 1:______________________________________________________________________________________

- •Вопрос 2:_______________________________________________________________________________

- •Вопрос 3:______________________________________________________________________________

- •21 Билет

- •2. Тренировочный процесс как объект управления.

- •3. Факторы, влияющие на эффективность обучения двигательным действиям учащихся.

- •22 Билет

- •1.Принцип непрерывности процесса занятий физическими упражнениями (общая характеристика, пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями).

- •2. Педагогический контроль по физической культуре в школе, его значение и содержание. Алгоритм создания контрольно-измерительных материалов

- •16.3. Виды, содержание и основы методики контроля и учета

- •Экзаменационный билет № 23

- •1. Принцип систематичности (общая характеристика, пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями)

- •2. Сущность профессионально-прикладной физической подготовки (значение, задачи, средства, методические основы построения).

- •24 Билет

- •1.Анализ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

- •3.Содержание понятий: спорт, спортивная деятельность, соревновательная деятельность, вид спорта, классификация видов спорта.

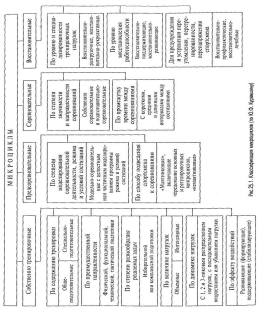

2 Вопрос: Особенности построения спортивной тренировки (макроциклы, мезоциклы, микроциклы).

Тренировочный процесс состоит из относительно законченных структурных единиц, в рамках которых и происходит построение спортивной тренировки в любом виде спорта. В зависимости от времени, в течение которого осуществляется тренировочный процесс, различают три уровня структуры тренировки: микро-, мезо- и макроструктуру (Л.П. Матвеев). Микроструктура — это структура отдельно тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; мезострук-тура — структура средних циклов тренировки (мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов; макроструктура — структуpa больших тренировочных циклов (микроциклов типа полугодичных, годичных и многолетних.

Возникает вопрос: «Почему следует выделять эти уровни структуры и нельзя ли обойтись без них при построении тренировок спортсменов?» Ответ может быть только один — нет, так как естественную основу структуры тренировок в целом составляют объективные закономерности развития тренированности спортсменов, а игнорирование их может отрицательно сказаться на состоянии здоровья и росте спортивных достижений юных спортсменов. Поэтому невозможно понять сущность тренировочного процесса и овладеть способами его построения и планирования без знания структуры тренировки, закономерностей и факторов обусловливающих ее.

Построение тренировки на основе различных циклов позволяет систематизировать задачи, средства, методы тренировки; величину тренировочных воздействий, восстановительные процедуры и наилучшим образом обеспечить рост спортивной работоспособности того или иного спортсмена в избранном виде спорта.

Деление тренировочных занятий на части имеет важное педагогическое значение. При их проведении тренер должен соблюдать следующие правила: начинать занятия надо с разминки, затем проводить главную работу (основная часть), в этой части кривая нагрузки может быть различной в зависимости от возраста, квалификации спортсменов, вида упражнений и т.д. Но, как правило, всегда — высокой. Завершающая часть занятий (заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки.

Структура и типы микроциклов. Совокупность отдельных занятий, проводимых в течение нескольких дней, составляет микроцикл тренировки. Микроциклы существуют как вполне сложившееся и важное звено тренировочного процесса. Они обладают определенными, только им присущими чертами. В частности, отдельный микроцикл состоит как минимум из двух фаз: стимуляционной (кумуляционной), которая связана с определенной степенью утомления и восстановления (занятие восстановительного характера или полный отдых). Эти фазы повторяются в структуре микроцикла. Микроцикл может включать несколько кумуляционных и восстановительных фаз.

В большинстве

случаев микроцикл длится неделю. Однако

его продолжительность может быть и

иной: минимум — два дня, а максимум —

14 дней. Во многом это зависит от решаемых

задач, уровня мастерства и тренированности

спортсменов, возраста, системы

соревнований, места микроцикла в

тренировочном занятии.В спортивной

тренировке выделяют различные виды

микроциклов. Основные типы микроциклов,

которые могут иметь место в тренировочном

процессе спортсменов, представлены на

рис

Чередование

тренировочных нагрузок и отдыха в

микроциклах может привести к следующим

основным типам реакции организма

спортсменов: а) способствовать повышению

максимального уровня тренированности;

б) давать незначительный тренировочный

эффект или не вызывать его вообще;

в) приводить спортсмена к переутомлению

и перетренировке. Построение режима

нагрузок и отдыха в микроцикле, при

котором происходит повышение функциональных

возможностей, техники движений, силы,

быстроты и других физических качеств,

характерно для развивающих микроциклов.

Чередование

тренировочных нагрузок и отдыха в

микроциклах может привести к следующим

основным типам реакции организма

спортсменов: а) способствовать повышению

максимального уровня тренированности;

б) давать незначительный тренировочный

эффект или не вызывать его вообще;

в) приводить спортсмена к переутомлению

и перетренировке. Построение режима

нагрузок и отдыха в микроцикле, при

котором происходит повышение функциональных

возможностей, техники движений, силы,

быстроты и других физических качеств,

характерно для развивающих микроциклов.

Соревновательные микроциклы строятся в соответствии с программой соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов определяется спецификой соревнований в различных видах спорта, номерами программы, в которых принимает участие отдельный спортсмен или команда, общим количеством стартов и паузами между ними. Можно выделить соревновательные микроциклы с короткими, средними и длинными интервалами между состязаниями.

Типы и структура мезоциклов

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 — 6 микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и подготовленности спортсменов, режима учебы и отдыха, внешних условий тренировки (климатических, географических и др.), околомесячных биоритмов в жизнедеятельности организма (например, менструальных циклов) и т.д.

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный и др. (Л.П. Матвеев). Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе спортсменов. Остановимся на краткой характеристике мезоциклов, их структуре и содержании.

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла обычно начинается подготовительный период. Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на повышение функциональных возможностей, развитие основных физических способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением функциональных возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту воздействия на динамику тренированности —развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового мезоцикла может включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов — двух объемных, одного интенсивного и восстановительного: МЦобъемный + МЦобъемный + МЦинтенсивный + МЦвосстанови-тельный + Стабилизирующий состоит всего из двух объемных микроциклов (Л.П. Матвеев).

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из двух-трех собственнотренировочных микроциклов и одного микроцикла соревновательного типа.

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки к основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих стартах.

Соревновательные мезоциклы — это типичная форма построения тренировки в период основных соревнований. Количество и структура соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав участников, квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум каждый соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного микроциклов.

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Их основная задача — восстановление спортсменов после серии основных соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а также подготовка к новой серии соревнований.

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку после восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего характера, широко используя средства общей подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для переходного периода.

Структура годичных и многолетних циклов

Факторы, определяющие построение тренировочного процесса в течение года. Фазы развития спортивной формы как естественная основа периодизации тренировки. Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды годичного цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. Как правило, в годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на построение годичного цикла — структуру, продолжительность соревновательного и других периодов. Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна планироваться тренировочная работа. С другой стороны, спортивный календарь не может составляться без учета основных закономерностей построения спортивной тренировки. Только в этом случае он будет содействовать оптимальному построению тренировки, а следовательно, и наибольшему росту спортивных результатов.

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тре-ровка, — это объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой подразумевают состояние оптимальной (наи-чшей) готовности спортсмена к достижению спортивного результата.

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, соревновательный — фазе ее стабилизации, а переходный — фазе временной ее утраты. В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода — создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка — повышение общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений.