Минералогия_2 / Бетехтин / betehtin_2

.pdf526 |

Описательная часть |

|

|

|

|

|

Таблица 17 |

||

Физические свойства гранатов |

|

|

||

|

|

|

|

|

Минерал и состав |

Уд. |

Цвет |

N |

|

вес |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пироп — Mg3Al2[SiO4]3 |

3,51 |

Темно-красный, фиолетово- |

1,705 |

|

|

|

красный, зеленый |

|

|

Альмандин — Fе3Al2[SiO4]3 |

4,25 |

Красный, розовый, буро-крас- |

1,830 |

|

|

|

ный, черный |

|

|

Спессартин — Mn3Al2[SiO4]3 |

4,18 |

Темно-красный, оранжево- |

1,800 |

|

|

|

желтый, бурый |

|

|

Гроссуляр — Ca3Al2[SiO4]3 |

3,53 |

Медово-желтый, бледно-зеле- |

1,735 |

|

|

|

ный, бурый, красный |

|

|

Андрадит — Ca3Fe2[SiO4]3 |

3,75 |

Зеленоватый, буро-красный, |

1,895 |

|

|

|

черный |

|

|

Уваровит — Ca3Cr2[SiO4]3 |

3,52 |

Изумрудно-зеленый |

1,870 |

|

|

|

|

|

|

Шорломит — Ca3(Al,Fe,Ti)2 |

3,88 |

Черный, буровато-черный |

2,0 |

|

[(Si,Al)O4]3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При сплавлении дают шарики, окрашенные в различные цвета. Железис тые разновидности при этом становятся магнитными. С бурой и фосфор ной солью многие из них реагируют на Fe, Mn и Cr. В HCl лишь андрадит растворяется с большим трудом, выделяя студенистый кремнезем. Ос тальные разлагаются только после сплавления.

Происхождение и месторождения. Из уграндитов наибольшим рас пространением пользуются гранаты контактово метасоматического про исхождения, возникающие в результате реакций преимущественно кислых магм с карбонатными породами (известняками и доломитами) в условиях сравнительно высоких температур. Нередко встречаются в виде сплошных масс (гроссуляр и андрадит) или входят в состав скарнов, состоящих глав ным образом из известковистых силикатов: диопсида, геденбергита, эпи дота, везувиана, иногда волластонита, актинолита, хлоритов и др. Андра дитовые скарны обычно сопровождают магнетитовые месторождения контактового происхождения: гора Магнитная, гора Высокая, гора Благо дать (Урал), Дашкесан (Азербайджан) и др. Гроссуляр преобладает в ма ложелезистых известковых скарнах, как, например, Синереченское место рождение (Приморье), а также в скарноподобных кислых метасоматитах по ультраосновным породам (в родингитах), совместно со светлоокрашен ными диопсидом и везувианом. Примером проявлений подобного типа являются родингитовые жилы в Баженовском месторождении хризотил асбеста (Ср. Урал). С гранатовыми скарнами в ряде случаев связаны также

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

527 |

месторождения шеелита, например Майхура и Чорух Дайрон в Таджикис тане. Уваровит и другие богатые хромом гранаты довольно часто наблюда ются в виде хорошо образованных кристаллов в ассоциации с хромшпи нелидами и хромовыми хлоритами в пустотах (главным образом в минерализованных трещинах альпийского типа) среди месторождений хро мистых железняков и ультраосновных изверженных горных породах (Са рановское месторождение на Урале и Оутокумпу — в Финляндии).

Пиральспиты распространены шире. Пироп наблюдается как акцессор ный минерал в алмазоносных кимберлитах. Намного чаще встречаются месторождения гранатов (главным образом альмандина), возникшие под воздействием кислых магм на основные метаморфические породы (амфи болиты и роговообманково хлоритовые породы и др.), особенно если по следние наблюдаются в виде ксенолитов. Альмандин может также быть ак цессорным минералом гранитов. Спессартин часто встречается в редкометалльных гранитных пегматитах. Иногда он содержит иттрий, что может служить указателем на возможное нахождение в ассоциации с ним иттриевых минералов — ксенотима, фергюсонита (YNbO4) и др.

Как новообразования, достигающие значительных содержаний, пи ральспиты широко распространены в кристаллических сланцах: слюдя ных, хлоритовых, тальковых, амфиболовых и др. Состав образующихся гранатов зависит от состава исходных горных пород и от давления, дей ствующего при метаморфизме (при высоких давлениях возникают высо комагнезиальные альмандины, вплоть до пиропа в гроспидитах и экло гитах). В кристаллах гранатов, достигающих иногда значительных размеров (до 20 см и больше), нередко устанавливаются включения по сторонних минералов, образующихся в сланцах. В парагенезисе с ними довольно часто наблюдаются мусковит, биотит, кварц, кианит, силлима нит, графит, рутил, магнетит и др. Альмандины метаморфического про исхождения в мусковитовых сланцах, нередко с кианитом и ставроли том, известны во многих местах: в Кейвской гряде (Кольский полуостров) и в Мамско Чуйском слюдоносном районе (Восточная Сибирь)

Большой известностью пользуются месторождения густо красного граната (пиропа) из Богемского серпентинизированного перидотитового в Чехии, широко используемого в ювелирном деле. Пироп — один из ми нералов спутников алмаза в кимберлитах.

В процессе выветривания гранаты, как относительно стойкие в хими ческом отношении минералы, переходят в россыпи. Однако железистые гранаты при интенсивных процессах выветривания разлагаются, образуя бурые железняки в виде железных шляп. Еще легче разрушаются мар ганцовистые гранаты с образованием гидроокислов марганца.

Практическое значение. Прозрачные, красиво окрашенные разности гранатов применяются в ювелирном деле. Альмандин является недорогим камнем и весьма широко используется в доступных изделиях. Наиболее

528 |

Описательная часть |

ценным считается демантоид (зеленый андрадит), обладающий сильным алмазоподобным блеском.

Гранаты, обладающие высокой твердостью (альмандин, пироп, спес сартин), применяются в качестве абразивного материала. Для этой цели более пригодны гранаты, образовавшиеся в виде изолированных сравни тельно крупных кристаллов, нежели гранаты из сплошных зернистых масс. До начала широкого использования карборунда и алунда около 90 % гранатов шло на изготовление так называемой гранатовой бумаги или полотна, употребляемых преимущественно для полирования твердых пород дерева (дуба, ореха, клена, красного дерева и др.), шлифования зер кальных стекол, полирования кожи, твердого каучука, целлулоидных и других изделий. Теперь доля гранатов в этом виде материалов заметно уменьшилась. Для получения абразивных материалов гранатсодержащие породы подвергаются специальному обогащению. Промышленными счи таются породы, содержащие более 10 % хорошо образованных крупных кристаллов (более 1 см в поперечнике).

8. Группа титанита

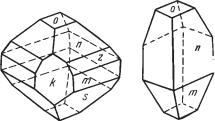

ТИТАНИТ — CaTi[SiO4]O. Назван по составу. Синоним: сфен (от греч. сфенос — клин), по характерной клиновидной форме кристаллов. Впер вые у нас он был описан Г. Розе в 1842 г. в Ильменских горах. Как акцес сорный минерал он довольно часто встречается, преимущественно в кис лых и щелочных интрузивных изверженных горных породах (гранитах, сиенитах, нефелиновых сиенитах, диоритах и др.).

Химический состав.CaO— 28,6 %, TiO2 — 40,8 %, SiO2 — 30,6 % Нередко устанавливаются примеси: FeO (до 6 %), иногда MnO (до 3 %), MgO, Fe2O3, Al2O3(Y,Ce)9O3 (до 12 %) (Y титанит), изредка Cr2О3, ZrO2 (до 0,18 %), Nb2O5, F, ОН, Th и др.

Сингония моноклинная; ромбо призматический в. с. L2PC. Пр. гр.

С2/с(С 62h). а0 = 6,55; b0 = 8,70; с0 = 7,43; β=119°43′. Структура титанита изоб

ражена на рис. 291.

Облик кристаллов. Одиночные кристаллы вообще характерны для этого минерала; внешний вид их весьма разнообразен по комбина циям форм. Чаще всего они пред ставляют собой уплощенные кон

Рис. 291. Структура титанита |

вертообразные призмы, имеющие |

|

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли)

в поперечном разрезе клиновидную форму (рис. 292). При преимущественном развитии граней {001} принима ют таблицеобразную форму. Гораздо реже, при развитии граней призмы {110} и пинакоида, образуют кристаллы призматического облика (рис. 293). Двойники срастания наблюдаются довольно часто по (100), реже по (001).

Цвет титанита желтый, бурый, зеленый, серый, иног да черный, розовый или красный. Блеск близкий к алмаз ному или алмазный, жирный. Ng = 1,979–2,054, Nm = = 1,894–1,935 и Np = 1,888–1,918.

Твердость 5–6. Спайность по {110} ясная или несовер шенная. Уд. вес 3,29–3,56.

Диагностические признаки. Для титанита часто весь ма характерны клиновидные формы кристаллов с острыми и тупыми углами между гранями, отличающие его от ряда минералов, похожих на него по желтовато бурому цвету.

П. п. тр. сплавляется по краям в темное стекло. С фос форной солью в восстановительном пламени после присад ки олова дает реакцию на титан (фиолетовый перл). В горя чей HCl разлагается частично, в H2SO4 — полностью с образованием сульфата Са. Концентрированный солянокис лый раствор при кипячении с металлическим оловом при нимает фиолетовую окраску вследствие образования TiCl3.

Происхождение и месторождения. В небольших ко личествах в виде акцессорной примеси титанит встреча ется довольно часто в магматических горных породах (гра нитах, сиенитах, трахитах, андезитах и пр.) в ассоциации с полевыми шпатами, нефелином, эгирином, цирконом, апа

титом и другими минералами. В более крупных кристаллах распростра нен также в пегматитах преимущественно сиенитового состава. Реже встречается в контактово метасоматических образованиях при воздей ствии менее кислых магм на известняки и наблюдается в парагенезисе с диопсидом, гранатом, эпидотом, хлоритами, магнетитом и др.

Иногда он довольно характерен для некоторых метаморфических по род (гнейсов, слюдяных и хлоритовых сланцев, амфиболитов и др.). В хо рошо образованных кристаллах наблюдается также в жилах альпийского типа с кальцитом, хлоритом, эпидотом, альбитом, адуляром и др.

При воздействии последующих гидротермальных углекислых раство ров разлагается с образованием кальцита, кварца и скрытокристалличе ских рутила или анатаза; иногда переходит в брукит или перовскит. Из вестны также псевдоморфозы граната по титаниту.

Взоне выветривания, как химически устойчивый минерал, накопляется

вроссыпях, хотя установлены продукты изменения его в так называемой

530 |

Описательная часть |

ксантитан в виде бледно желтых пленок или порошковатого тонкодисперс ного вещества, по видимому, рутила или анатаза с гидроокислами других элементов.

Встречается в апатитовых месторождениях среди нефелино апатит титанитовых пород на Кольском полуострове. Наблюдается как в виде неправильных зерен до 1 см в поперечнике, так и в виде призматических, вытянутых по оси с кристаллов с преимущественным развитием призмы {110} (рис. см. 294). Очень оригинальны также игольчатые, радиально лучистые или волокнистые агрегаты титанита с розоватым или желтова тым оттенком, располагающиеся как более поздние образования между зернами других минералов.

|

В Ильменских горах (Урал) тита |

|

нит различных генераций встречает |

|

ся главным образом в сиенитовых и |

|

нефелиново сиенитовых пегматитах в |

|

ассоциации с апатитом, иногда эгири |

|

ном, магнетитом, ильменитом, за счет |

|

которого он нередко образуется, чер |

|

ной слюдой, роговой обманкой, эгири |

Рис. 294. Кристаллы титанита из |

навгитом и другими минералами. Ча |

Ильменских гор: o {001}, n {111}, |

сто содержит в себе включения этих |

m {110}, s {021}, k {100} |

минералов. Наблюдается в форме хо |

|

рошо образованных кристаллов (рис. 294), достигающих иногда величи ны 10–15 см. Некоторые разности его содержат примеси Sr и V.

В Назямских и Шишимских горах (Златоустовский район на Ю. Урале) титанит встречается в контактовых образованиях на границе габбро и ам фиболитов с известняками. Он наблюдается в бледно желтых, буровато желтых, изредка прозрачных бесцветных кристаллах в мраморизованном известняке. Встречаются кристаллы до 300 г весом (музей Горного инсти тута в Санкт Петербурге) как простые, так и богатые комбинации. Описа ны оригинальные двойники срастания по (100) таблицеобразной формы. Спутниками титанита являются разнообразные (главным образом каль ций и магнийсодержащие) минералы: диопсид, гранат, эпидот, везувиан, перовскит, хлориты, апатит, кальцит, шпинель, форстерит и др.

Из месторождений зарубежных стран пользуются известностью жилы альпийского типа в ряде мест Швейцарии (Сен Готтард, Бинненталь, Церматт и др.), где встречаются замечательно образованные прозрач ные богатые гранями кристаллы, бледно зеленого цвета, а также в Пье монте (Италия) — широкие красноватые или желтоватые кристаллы, в Сен Марчеле — марганцовистая разновидность (гриновит) и др.

Практическое значение. Титанит, если содержится в значительных массах, может являться сырьем для получения при переработке окиси титана и других соединений.

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

531 |

Подкласс Б. Силикаты с изолированными группами тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах

а. Силикаты с изолированными группами Si2O7

С химической точки зрения сюда относятся так называемые пироси ликаты. Согласно рентгеноструктурным исследованиям, в их кристалли ческих структурах принимают участие изолированные группы [Si2O7]6 , образованные двумя кремнекислородными тетраэдрами с общим ионом кислорода (см. рис. 271).

Характерной особенностью соединений этого типа является то, что

вчисле катионов мы встречаем ионы преимущественно с большими ион ными радиусами: Y, Се, La, Sc, Pb, Ba, К, Са, Na, а в двойных соединениях —

вкомбинации с Al, Mg, Be, Zn. Правда, среди основных солей мы имеем простые силикаты Zn и Be (гемиморфит и бертрандит).

Кроме минералов группы аксинита, гемиморфита, лапрофиллита, мозандрита и ильваита, мы здесь рассмотрим группу эпидота (цоизит, эпидот, алланит) и группу везувиана, в кристаллических структурах ко

торых наряду с [SiO4]4 группами присутствуют радикалы [Si2O7]6 . ФЕРРОАКСИНИТ — Ca4(Fe,Mn)2Al4[B2Si8O30][OH]2 и МАНГАНАКСИНИТ — Ca4(Mn,Fe)2Al4[B2Si8O30][OH]2. От греч. ак

сине — топор. Кристаллы нередко обладают клиновидными сильно упло щенными формами с острыми двугранными углами.

Химический состав непостоянен. Содержание CaO более или менее выдерживается. Существенно колеблется содержание MnO (достигающее иногда значительных количеств), FeO (до 8 %) и MgO. Присутствуют

также Fe2O3 (до нескольких процентов), иногда К2О и Na2O. |

|

|

|

|

– |

|

= 7,15; |

Сингония триклинная; пинакоидальный в. с. Пр. гр. Р1(C1). а |

0 |

||

b0 = 9,16; с0 = 8,96; б = 88°04′; β = 91°36′; г = 77°42′. |

i |

|

|

|

|

|

|

В структуре аксинита установлены сложнопостроен |

|

|

|

ные изолированные островные группировки из боро |

|

|

|

кислородных и кремнекислородных тетраэдров. В этих |

|

|

|

группировках участвуют диортогруппы [Si2O7]. Облик |

|

|

|

кристаллов определяется главным образом формами |

|

|

|

{110}, {110}, {111} и др. (рис. 295). Кристаллы вообще |

Рис. 295. Кристалл |

||

богаты гранями. На указанных выше гранях обычно на |

аксинита |

||

блюдается штриховка. Агрегаты. В пустотах часто встречается в виде друз. Образует также прожилки и сплошные массы в виде листоватых или пла стинчатых агрегатов.

Цвет аксинита коричнево бурый, лиловый, красный, розовый, фи олетово синий, белый, серый, желтый (манганаксинит). От включе ний хлорита иногда принимает зеленовато серый цвет. Блеск стеклян ный.

532 Описательная часть

Твердость 6,5–7. Спайность средняя по {010}, по другим направлени ям несовершенная. Уд. вес 3,25–3,30.

Диагностические признаки. По клиновидным формам можно спутать с титанитом, от которого отличается более высокой твердостью. Крис таллы аксинита встречаются главным образом в пустотах.

П. п. тр. вспучивается и легко плавится первоначально в зеленое стек ло, которое в окислительном пламени чернеет (окисление марганца). С содой дает реакцию на марганец. При сплавлении в ушке платиновой проволоки со смесью 3 ч. KHSO4 и 1 ч. CaF2 окрашивает пламя в зеленый цвет (бор). В HCl не разлагается, но после предварительного прокалива ния растворяется с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение и месторождения. Как гидротермальный минерал иногда наблюдается в пустотах среди гранита или диорита, в контакто вых зонах, в качестве редкого спутника в жильных гидротермальных руд ных месторождениях. Довольно часто встречается среди метаморфиче ских горных пород в трещинах в виде жилок, наросших кристаллов, особенно в жилах альпийского типа среди сланцев, обогащенных глино земом. В ассоциации с ним наблюдаются: кварц, полевые шпаты, эпидот, хлорит, асбест (амфиболовый), а в рудных месторождениях — магнетит, сульфиды (сфалерит, халькопирит, арсенопирит и др.).

Отдельные пункты находок аксинита, иногда в существенных коли чествах, известны во многих местах России: на Урале — в известной Евге ние Максимилиановской копи (в Златоустовском районе), у д. Палкиной (близ Екатеринбурге), в жилах альпийского типа (Хусь Ойка) на Припо лярном Урале, в Каральвеемском месторождении (Чукотка), в боронос ных скарнах Дальнегорского месторождения (Приморье) и др.

В Средней Азии — в ряде пунктов Гиссарского и Алайского хребтов на Тянь Шане.

Из иностранных месторождений отметим лишь Бург д’Уазан в Дофи нэ (Франция), где встречаются крупные кристаллы аксинита на стенках трещин в диорите, и жилы в кристаллических сланцах в Швейцарии.

ГЕМИМОРФИТ — Zn4[Si2O7][OH]2 . H2O. Назван по причине геми морфизма его кристаллов в сравнении с голоэдрическим видом симмет рии 3L23PC. Синоним: каламин. Название «каламин» Агрикола произ водит от латинского слова каламус — тростник (по сходству длинных сталактитовых образований). В нашей литературе употребляется также название галмей.

Химический состав. ZnO — 67,5 %, SiO2 — 25,0 %, Н2О — 7,5 %. Полови на Н2О при нагревании до 500° непрерывно удаляется без потери кристалла ми прозрачности, а остальная часть, представленная гидроксилом, уходит при более высокой температуре, причем кристаллическая структура разрушается.

Сингония ромбическая; ромбо пирамидальный в. с. L22P. Пр. гр. Imm2 (С202v). а0 = 8,38; b0 = 10,70; с0 = 5,11. Облик кристаллов. Кристаллы обычно

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

533 |

мелкие и встречаются только в пустотах. Обладают таб литчатым обликом (рис. 296). Они явно гемиморфны в направлении вертикальной оси, т. е. показывают отсут ствие плоскости симметрии параллельно (001): верхний и нижний концы образованы разными гранями, причем на нижнем конце устанавливаются только грани {121}, а на верхнем — многие другие. Агрегаты. Чаще наблюдается в виде кристаллических корок с радиально лучистым строе нием, а также в почковидных или сталактитовых массах, реже в сплошных зернистых агрегатах или в землистом виде.

Цвет. Кристаллы, как правило, бесцветны. Плотные массы имеют белый или серый цвет, но чаще обладают желтой, бурой,

зеленой и голубой окраской. Блеск стеклянный, на плоскостях спайнос ти перламутровый. Ng = 1,636, Nm = 1,617 и Np = l,614.

Твердость 4— 5. Спайность совершенная по {110} и несовершенная по {101}. Уд. вес 3,40—3,50. Прочие свойства. При нагревании верхний и нижний концы кристаллов электрически разноименно заряжаются.

Диагностические признаки. От смитсонита, с которым часто встречается совместно, отличается тем, что не выделяет CO2 при растворении в кислотах.

П. п. тр. почти не плавится. С содой на угле дает желтый налет (в го рячем состоянии), белеющий при остывании (ZnO). В кислотах раство ряется с выделением студенистого кремнезема (отличие от смитсонита). В закрытой трубке растрескивается, белеет и выделяет воду.

Происхождение и месторождения. Вместе со смитсонитом, церус ситом, лимонитом и другими минералами образуется в зонах окисления при выветривании свинцово цинковых сульфидных месторождений. Кремнезем в растворы, по видимому, переходит при разрушении сили катов, содержащих Fe2+, способное окисляться до Fe3+. He исключена воз можность нахождения гемиморфита как первичного минерала и в гидро термальных месторождениях, образующихся вблизи поверхности. Известны псевдоморфозы гемиморфита по смитсониту, кальциту, доло миту, флюориту, пироморфиту, галениту и другим минералам. Наблюда лись псевдоморфозы по гемиморфиту: виллемита, малахита, кварца и др.

Месторождения, в которых был установлен гемиморфит, весьма мно гочисленны. Богатые его скопления известны в Олькуше в Верхней Си лезии (Польша). В России гемиморфит описан в ряде месторождений Восточного Забайкалья: Кличкинском, Тайнинском, Трехсвятительском и

др. Здесь находили и довольно крупные кристаллы гемиморфита. Обна ружен также в месторождениях Центрального Казахстана: Акджал, Кы зыл Эспе, Гульшад. В месторождениях Райбл и Блейберг в Каринтии (Во сточные Альпы) он, возможно, как эндогенный минерал, встречается в ассоциации со смитсонитом, сфалеритом, галенитом, кальцитом, доло митом и другими минералами.

534 |

Описательная часть |

Практическое значение. Вместе со смитсонитом является важной цинковой рудой. В зонах окисления многих месторождений гемиморфит встречался в значительных массах.

Группа лампрофиллита—сейдозерита

Сюда включены минералы родственных групп: лампрофиллита и сей дозерита. Из первой будет рассмотрен собственно лампрофиллит, из вто рой — мозандрит (ринкит). Подчеркнем общую для семейства, дополни тельную по отношению к кремнекислородным группировкам [Si2O7] анионную роль 6 координированного по кислороду титана (и ниобия). TiO6 октаэдры, конденсируясь между собой и с группами [Si2O7], созда ют слоистые полианионные радикалы, придающие структурам и свой ствам минералов семейства (а также группам бафертисита и ломоносо вита) слюдоподобный характер. Академик Н. В. Белов резонно выделял эти и подобные им минералы в своеобразный отдел титановых слюд, од нако формально, при классификации силикатов на основании различий

вформе кремнекислородных радикалов, многие из таких минералов опи сываются среди диортосиликатов с дополнительными анионами, разлу чаясь при этом с близкородственным астрофиллитом, удаляющимся

вчисло цепочечных силикатов (см. ниже).

МОЗАНДРИТ — (Na, Ca,Ce)3(Ti,Nb)[Si2O7][F,OH,О]2. Синоним: рин кит, ринколит.

Химический состав (в %): CaO — 24,7—27,3, Na2O — 6,3—9,2, TiO2 — 8,4—10,7, Nb2O5—Та2О5 — 2,2—2,6, Се2О3 — 5,4—8,8, La2O3 — 5,4—7,3, Y2O3 — 1,3—3,1, SiO2 — 27,3—29,8, F — 5,1—6, Н2О — 0,5—2,4 и др.

|

Сингония моноклинная; псевдоромбический |

||

|

аксиальный в. с. Пр. гр. P2 |

(С 2). Облик кристал8 |

|

|

1 |

2 |

|

|

лов призматический. Кристаллы обычно плохо |

||

|

образованы, вытянуты по оси с и, кроме того, уп |

||

|

лощены (рис. 297); достигают в длину 7—8 см. Рас |

||

|

пространен также в виде сплошных зернистых или |

||

|

сноповидных агрегатов. Стекловатая или скрыто |

||

|

кристаллическая разность, напоминающая по |

||

Рис. 297. Кристалл |

внешнему виду столярный клей, названа ловчорри |

||

том. Ловчоррит встречается в плотных массах, запол |

|||

мозандрита |

|||

няющих промежутки между другими минералами. Цвет темно желтый, буровато желтый или зеленовато желтый. Чер8 та бледно желтая. Блеск на плоскостях спайности стеклянный, в изло

мах по другим направлениям жирный или восковой (у ловчоррита). Ng = 1,651—1,681, Nm = 1,645—1,667 и Np = 1,643—1,663.

Твердость 5. Хрупок. Спайность по {100} совершенная, по {010} сред няя. Излом неровный, у ловчоррита мелкораковистый. Уд. вес 3,40, у ловчоррита 3,2—3,36.

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

535 |

Диагностические признаки. Для мозандрита характерны цвет, плохо образованные вытянутые кристаллы, сноповидные агрегаты. Ловчоррит узнается по внешнему виду.

П. п. тр. плавится с трудом. В кислотах разлагается. При нагревании до 750° аморфный ловчоррит раскристаллизовывается в мозандрит. Тем пература плавления 1200—1400°. Часто радиоактивен.

Происхождение и месторождения. Как редкий магматогенный минерал встречается главным образом в пегматитах среди очень богатых щелочами ин трузивных изверженных пород: нефелиновых сиенитов и других родствен ных им по составу пород. В ассоциации с ним наблюдаются полевые шпаты, нефелин, эгирин, щелочная роговая обманка, эвдиалит, астрофиллит и др.

При выветривании становится матовым, рассыпчатым. Ловчоррит бу реет и превращается в землистую массу белого цвета, при этом в весьма значительных количествах выносятся CaO, SrO, щелочи, фтор, несколько уменьшается количество SiO2 и происходит обогащение Н2О и СО2.

Встречается в Хибинах (Кольский полуостров), в Лангезундфиорде в Норвегии и в Иллимаусаке (Гренландия).

Практическое значение. Мозандрит и ловчоррит, как минералы, бо гатые редкими землями, могут служить источником для их получения. О применении редких земель см. монацит.

ЛАМПРОФИЛЛИТ — Na2(Sr,Ba)2Ti3[SiO4]4[F,О,ОН]2. Название от греч. лампрос — блестящий и филлон — лист, по внешнему виду. Хими8 ческий состав. Содержит, кроме отраженных в формуле, К2О (до 2,3 %), MnO (до 5,2 %), F (до 1,8 %) и др.

Сингония моноклинная; псевдоромбический пла наксиальный в. с. L2PС. Пр. гр. С2/m (C 32h). Облик кри8 сталлов. Кристаллы таблитчатые по {100}, вытянутые по оси с (рис. 298), нередко очень крупные (до 20 см в дли ну). Встречен также в виде розеток удлиненных кристал лов, похожих на астрофиллит, и звездчатых агрегатов.

Цвет золотисто бурый, на плоскостях спайности темно бурый. Блеск стеклянный. Ng = 1,779 и Np = 1,747.

Твердость 2—3. Хрупкий Спайность по {100} весь Рис. 298. Кристалл ма совершенная, легко расщепляется на ломкие плас

тинки, по {001} средняя до ясной. Уд. вес 3,44—3,53. П. п. тр. легко плавится в темно серую непрозрач

ную массу, немагнитную (отличие от астрофиллита).

В кислотах разлагается. От астрофиллита отличается также по наличию второй спайности, что приводит к образованию на поверхности расколо тых кристаллов лампрофиллита характерных редких ступеней.

Происхождение и месторождения. Как акцессорный минерал рас пространен в нефелиновых сиенитах, но главным образом встречается в пегматитовых обособлениях. В ассоциации с ним наблюдаются эгирин,