Минералогия / Нефелин-апатит / geokniga-chuhrov-fv-otv-red-mineralogiya-hibinskogo-massiva-tom-1-1978

.pdf

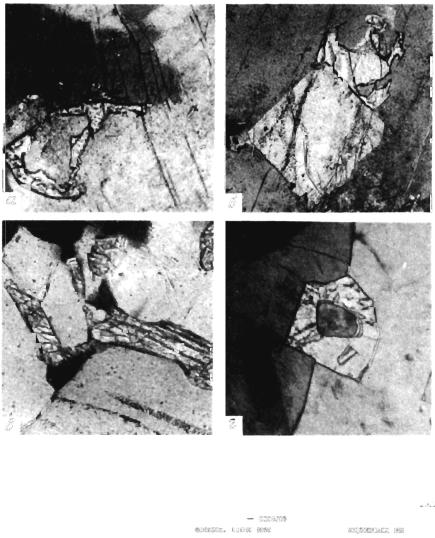

от контактов обнаруживаются признаки ВЫниса натриевой фазы пер

тнтов из блок-кристаллов полевого llПIЗта с частичным переотложением

в трещинках спзйностии или отдельности (рис. 35). Местами калиевая фаза пертнтов обнаруживает признаки Si/Аl-разynорядочения и перекрис

таллизации, в результате чего возникает пойкилитовый ортоклаз.

8. Ортоклазизация происходила при значительном повышении обшей

щелочиости минералообразующей среды. Исходя из концепции кислотно основного взаимодействия Д.С. Коржинского, следует, что при повыше нии общей щелочиости системь\ в ней в первую очередь возрастает актив

ность наиболее основных компонентов. Поэтому отиошения Ca/Sr, Nb/Ta, K/Rb npt увеличении щелочиости будут понижаться. Например, почти на

порядок более низкие NЪ/Та-отиошения в игольчатых и волокнисгых разностях рамзаита (широко распростраиенные псевдоморфозы 110 сфену

вмельтейгит-уртитах и рисчорритах) по стравнению с NЪ/Та-отиошениями

вкрynнокристаллическом первичном рамзаите из нефелнновых-сиенитов

[24].Это определенно указьmает на более высокую щелочность среды при

образовании вторичноro рамзаита.

Значительный интерес представляет анализ вариаций содержаний калия

ирубидия в породообразующих щелочных полевых шпатах и нефелинах

[110](табл. 17) . Принято считать, что рубидий как элемент с большим

ионным радиусом мало рассеивается в породообразующих минералах и в

ходе магматической кристаллизации отжимается в остаточные порции магматической жидкости. Действительно, огромный фактический . мате

риал свидетельствует, что рубидий как в гранитоидах, так И В щелочных

породах (например, в Ловозерском массиве) концентрируется в наиболее

поздних разностях пород и в пегмататах. Между тем экспериментальные

работы [196] показывают, что рубидий может неограниченно замещать

калий в калиевых санидинах уже при температуре 6000с и входить в зна чительных количествах в кали-натриевые санидины при 7000с, но в альбит

он почти не входит. Эти эксперименты объясняют, почему рубидий накал ливается преимущественно в калиевой фазе пертитов, но вместе с тем сви

детельствуют о возможности концентрации этого элемента в полевых шпа

тах, кристаллизующихся из магматического расплава. Очевидио, что нако

пление рубидия к концу магматического процесса обусловлено не его кристаллохимическими особенностями, а физико-химическими условия

ми кристалли:>ации расплавов-растворов и прежде всего их щелочностью.

Чем выше щелочность, тем больше возрастает активность рубидия по от

ношению к активности калия и,следовательно, тем Wllже К/RЬ-отношение

в полевых шпатах и других, сосуществующих с ними минералах.

Из табл. 17 видно, что содержание калия и рубидия в полевых шпатах и нефелинах из рисчорритов и мельтейгит-уртитов Хибинского массива су щественно выше, чем в тех же минералах из нефелиновых сиенитов, а

К/RЬ-отношение в рисчорритах значительно более низкое, чем во всех

остальных породах. При рассмотрении отдельных субфаз пород мельтей

гит-уртитовой серии [85] видно, что К/RЬ-отношение в полевом шпате и

нефелине этих пород подвержено значительным вариациям. Наиболее вы

сокое К/RЬ-отношение харак~рно.для трахитоидных ийолитов 1 субфазы, а наиболее низкое (и в полевом шпате, и в нефелине) - для ювитов V суб-

159

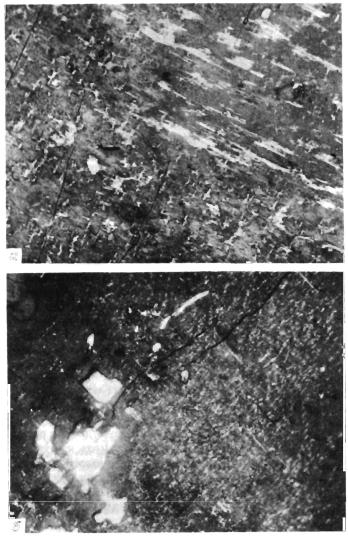

Рис. 35 . Фазовые превращения в репиктах кanИ.ffатриевого пертитового полевого

шпата в эндоконтактах зоны развития рисчорритов, по Б .Е. Боруцкому

а- криптопертит с сохранившимися микропеРТИТОВblМИ участками (вверху спра. ва), в которых обособления натриевой фаЗbl полисинтетически сдвойниковаНbI по альбитовому закону и ВblТЯНУТЫ параллельно плоскостям срастания (010) . Перерас· пределение микропертитового альбита в виде тонких жилок, ориентированных вдоль

трещинок спайности (001); б- резорбция и замещение ранее единоtо крупного

ВК1DOчения нефелина (белое) существенно калиеВblМ полеВblМ итатом, освобожда· ющимся от вростков криптопертитового альбита. Николи скрещеНbI, увел. 30

ста с мельтеЙrит-уртитами. Содержание нефелина и позднего игольчато го эrирина в них повышено. Полевой uшат - амазонитовидный, с очень lШfрокими вариaциJlМИ соотиошений между калиевым и натриевым ком поиентами. Некоторые его образцы характеризуются нанболышfM содер

жанием калия в сравнении с полевыми umатами остальных нефелиновых

сиенитов, встречается также полевой uшат с пойкилитовой структурой.

Акцессорные минералы в них представлены ильменитом, титаномагнети

том, энигматитом и эвдиалитом. Для альбитизнроваННЬJХ разностей харак

терно большее разнообраэие акцессорных минералов (энигматит, эвдиа лит, лампрофиллит, астрофиллит, сфен, лопарит и рамзант) . Причина

смещения эоны альбитизации к центру массива внеравномернозернистых

нефелиновых сиенитах и фойяитах в районе гор Рисчорр и Партомчорр

не ясна.

А.В. Галаховым альбитизация рассматривается как автометасоматичес

кий процесс, свяэаниый со становлением каждой выделяемой им интрузни

нефелиновых сиенитов в отдельности. Но с этих позицнй трудно удовлет

ворительно объяснить сущесmование региональных зон альбитизации в нефелиновых сиенитах Хибинского массива.

Мы считаем, ЧТО зональное расположение альбитизированных нефели новых сиенитов по обе стороны от Центральной дуги массива и несомиен

ная пространственная связь их с РИСЧОР(»fтами позволяют paccмaT(»fBan

альбитиэацию как OдJIH из процессов постмагматическоro изменения по

род массива в связи с тектоно-магматической активностью Центральной

его дyrи n(»f ОПlOсительно невысоких температурах и повышенной актив

ности HaT(»fJl. Кажущаяся альбитизацни с автометасоматическими "роцес

сами обусловлена тем 06стоятельсmом, что она накладывалась на уже ав тометасоматически измененные нефелиновые сиениты (эrиринизирован ные, с распавlШfмся и преобразованным кали-натриевым полевым uша

том) и спосо6сmовала дальнейшей сегрегаЦ){и продуктов распада в поле

вых uшатах, переотложениЮ альбита в микротрещинах кристаллов и его

обособлению в зонах повышенной трещиноватости пород. Пока еще нет надежных К(»fтериев Д1UI установления природы подобиых изменений, их

обусловленности автометасоматическими или наложениыми процессами, так как и в том и в другом случае возможно локальное обоl'aJцение пород

альбитом. В зоне альбитизации повышенное содержание альбита наблюда ется на отдельkых участках, к которым и приурочены со6стенно альбиты. Судя по сформировавшейся в процессе альбитизацни минеральной ассо

циации (см. табл. 15) , этот процесс протекал в условиях понижавшейся щелочиости и приводJIЛ к формированию миаскитовоro комплекса мине

ралов .

. Кроме зоне реrиональной альбитизации, ил. Тихоненковым [185] в

фойяитах ropьi НЬЮОРЯВРПах.к обнаружены жнльные метасоматиты мощ

ностью до 50 м с зональным строеннем. Отдельные зоны сменяют друг

друга в следующем ПОРJlДКе: фойяит - карбон~тизированны~, канкрини

тизированный, фЛЮО(»fТИЗИРОВанный и биотитизированный фойяит - микроклиннт - П(»fзматически-зерЮ;fСТЫЙ альбитит (С сахаровидным аль

битом) и кавернозный альбитит (с радJIально-лучистым альбитом и квар цем) . Характерные акцессорные минералы: ц){ркон, ильменит, апатит.

166

Аналогичные зональные алъбититы бьUlИ установлены И.П. Тихоненковым в виде маломощных жил в рисчорритах горы Намуайв. ПредполarаеТСlI, что метасоматиты этого типа возникли в результате инфильтрациоюtого

метасоматоза при наличии в растворах С01, F, СI и SОз, которые опреде

ляли их кислотный характер.

Таким образом, рассмотренные постмагматические процессы в целом

можн(} разделить на две гурппы : 1) автометасоматические, связанные постепенными переходами с магматической стадией формирования нефе

линовых сиенитов и мельтейmт-уртитов; 2) реmонально-метасо~тичес

кие, обусловленные активизацией тектоно-магматической деllТельности в Цснтральной дуге массива. В обоих случаях щелочность растворов в нача JIC npOI~ccca возрастала, что приводило к формированию в породах и приу роченных к ним пегматитах агпаитовой и ультраагпаитовой минеральных ассоциаций. Затем щелочн~сть падала, и кристаллизовались минералы низ

котемпературной миаскитовой ассоциацни.