- •Общая энергетика.

- •Современные способы получения электрической энергии.

- •1.1. Тепловые конденсационные электрические станции.

- •1.2. Теплоэлектроцентрали.

- •1.3. Газотурбинные установки

- •1.4. Парогазовые установки

- •1.5. Гидравлические электрические станции.

- •1.6. Аккумулирующие электрические станции

- •1.7. Приливные электрические станции

- •1.8. Магнитогидродинамическое преобразование энергии

- •1.9. Геотермальные электростанции

- •1.10. Ветровые электростанции

- •1.11. Класификация электрических станций.

- •1.12. Солнечные электростанции

- •1.13. Использование морских возобновляемых ресурсов

- •Тепловые электрические станции и их технологическая схема.

- •Термодинамический цикл паротурбинных электростанций.

- •2.2. Способы производства электрической и тепловой энергии.

- •2.3.Принципиальная технологическая схема тэц

- •2.5. Двухвальные турбоагрегаты.

- •3. Производство пара на электрической станции.

- •3.1. Место и значение парового котла в системе электростанции

- •3.2. Классификация паровых котлов

- •3.3. Технологическая схема производства пара

- •3.4. Основные характеристики паровых котлов

- •4. Котельные установки.

- •4.1. Паровой котел и его основные элементы

- •4.2. Поверхности нагрева парового котла

- •4.3. Конструкции отечественных паровых котлов.

- •4.4. Тепловой баланс парового котла.

- •5. Паровые и газовые турбины.

- •5.1. Действие рабочего тела на лопатки

- •5.2. Активные турбины

- •5.3. Реактивные турбины

- •5.4. Мощность и кпд турбины

- •5.5. Классификация турбин

- •5.6. Конденсационные устройства паровых турбин

- •5.7. Газотурбинные установки (гту)

- •5.8. Турборасширительные машины

- •6. Технологические схемы аэс

- •6.1. Аэс с водо-водяными энергетическими реакторами

- •6.2. Аэс с канальными водографитовыми кипящими реакторами

- •6.3. Аэс с реакторами на быстрых нейтронах

- •7 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

- •7.1. Основные способы организации энергосберегающих технологий.

- •7.2. Утилизация вторичных (побочных) энергоресурсов (вэр)

- •8. Типы гидроэнергетических установок и схемы использования водной энергии

- •8.1. Типы гидроэнергетических установок.

- •8.2. Напор, расход и мощность гидроэнергетических установок

- •8.3. Основные схемы использования водной энергии

- •8.4. Особые схемы использования водных ресурсов

- •8.5. Схемы насосного аккумулирования энергии

- •8.6. Схемы использования энергии приливов

- •9. Гидравлические турбины.

- •9.1. Классификация гидротурбин

- •9.2. Активные гидротурбины.

- •9.3. Реактивные гидротурбины

- •9.4. Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин

- •9.5. Кавитация

- •Гидроэлектростанции и основы использования водной энергии.

- •10.1. Состав и компоновка основных сооружений гэс

- •10.3. Здания гэс.

- •10.4. Водохранилище, нижний бьеф и их характеристики.

- •10.5. Регулирование речного стока водохранилищами гэс.

- •10.6. Каскадное и комплексное использование водных ресурсов.

9.2. Активные гидротурбины.

Н аиболее

распространенными

активными гидротурбинами

являются ковшовые. Принципиальная

схема ковшовой турбины приведена

на рис. 9.1. Вода из верхнего

бьефа подводится трубопроводом

к рабочему колесу, выполненному

в виде диска, закрепленного на

валу турбины, и вращающемуся в

воздухе. По окружности диска

расположены

ковшеобразные лопасти

(ковши) (рис. 9.2). На ковшах,

происходит преобразование гидравлической

энергии, заключенной

в струе, в механическую. Ковши равномерно

распределяются по ободу

рабочего колеса и последовательно

один за другим при его вращении

принимают струю.

аиболее

распространенными

активными гидротурбинами

являются ковшовые. Принципиальная

схема ковшовой турбины приведена

на рис. 9.1. Вода из верхнего

бьефа подводится трубопроводом

к рабочему колесу, выполненному

в виде диска, закрепленного на

валу турбины, и вращающемуся в

воздухе. По окружности диска

расположены

ковшеобразные лопасти

(ковши) (рис. 9.2). На ковшах,

происходит преобразование гидравлической

энергии, заключенной

в струе, в механическую. Ковши равномерно

распределяются по ободу

рабочего колеса и последовательно

один за другим при его вращении

принимают струю.

Подвод

воды к рабочему колесу осуществляется

посредством сопла, внутри

которого расположена регулирующая

игла. Сопло представляет,

собой сходящийся насадок

из отверстия которого при работе

турбины выбрасывается струя

воды.

В сопле вся энергия воды, подведенная

к нему по трубопроводу

за вычетом потерь, обращается в

кинетическую.

Подвод

воды к рабочему колесу осуществляется

посредством сопла, внутри

которого расположена регулирующая

игла. Сопло представляет,

собой сходящийся насадок

из отверстия которого при работе

турбины выбрасывается струя

воды.

В сопле вся энергия воды, подведенная

к нему по трубопроводу

за вычетом потерь, обращается в

кинетическую.

Игла, перемещаясь в сопле в продольном направлении, меняет его выходное сечение и тем самым диаметр выходящей струи. При изменении диаметра струи изменяется расход через сопло.

Игла в одном из крайних своих положений полностью закрывает сопло и останавливает турбину. Вода, отдав свою энергию рабочему колесу, стекает с него в отводящий канал.

Для быстрого отвода струп от рабочего колеса, необходимого для предотвращения гидравлического удара, возникающего при медленном закрытии сопла иглой, применяется отклонитель, отбрасывающий воду в сторону. Перемещение иглы и отклонителя производится одновременно.

Таким образом, в ковшовых турбинах осуществляется регулирование расхода и мощности турбины.

Конструктивные формы ковшовых турбин довольно разнообразны и могут различаться по расположению вала (вертикальные и горизонтальные), по числу сопл и рабочих колес на одном валу. Турбины используются в диапазоне напора 300—2000 м с диаметром рабочего колеса до 7,5 м. Известна турбина мощностью 200 МВт (ГЭС Мон-Се-пи, Франция).

9.3. Реактивные гидротурбины

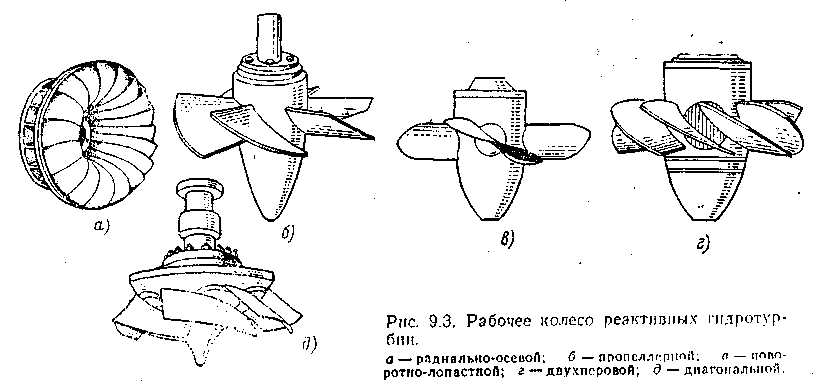

К реактивным гидротурбинам относятся: радиально-осевые пропеллерные, поворотно-лопастные (включая двухперовую) и диагональные. Общий вид рабочих колес представлен на рис. 9.3.

Для реактивных турбин характерны следующие основные признаки.

Рабочее колесо располагается полностью в воде, поэтому поток поды отдает энергию одновременно всем лопастям рабочего колеса.

Перед рабочим колесом только часть энергии воды находится в кинетической форме, остальная же — потенциальная энергия, соответствующая разности давлений до и после колеса.

Радиально-осевые турбины (РО) (за рубежом их называют турбинами Френсиса) характерны тем, что вода при входе на рабочее колесо движется в радиальной плоскости, а после рабочего колеса — в осевом направлении, и используются в довольно широком диапазоне напоров — от 30—40 м до 500— 550 м Талой большой диапазон обеспечивается конструктивными изменениями рабочего колеса и всей турбинной установки

Р абочее

колесо радиально-осевой

турбины состоит из ряда лопастей

2 сложной пространственной формы,

равномерно распределенных

по окружностям ступицы 1 (верхний

обод) и нижнего обода 3 (рис

93,а и 94) Все три части объединены

между собой и представляют

одну жесткую конструкцию Число

лопастей может колебаться

от 9 для низконапорных до 21

для высоконапорных турбин. За диаметр

рабочего колеса принимается

максимальный диаметр по входным

кромкам лопастей D1.

абочее

колесо радиально-осевой

турбины состоит из ряда лопастей

2 сложной пространственной формы,

равномерно распределенных

по окружностям ступицы 1 (верхний

обод) и нижнего обода 3 (рис

93,а и 94) Все три части объединены

между собой и представляют

одну жесткую конструкцию Число

лопастей может колебаться

от 9 для низконапорных до 21

для высоконапорных турбин. За диаметр

рабочего колеса принимается

максимальный диаметр по входным

кромкам лопастей D1.

Лопасти рабочих колес крупных гидротурбин имеют в сечении по линии потока обтекаемую форму, что позволяет делать их значительной толщины для достижения необходимой прочности

С увеличением используемого напора форма рабочего колеса радиально-осевых турбин меняется, отношение выходного диаметра к входному D2/D1 уменьшается.

Так, для Красноярской ГЭС (Нмакс≈101м) D2/D1 = 1,13, а для Ингурской ГЭС (Нмак°≈ 410 м) D2/D1=0,68

Высоконапорные турбины оборудуются холостыми выпусками для отвода воды от рабочего колеса и уменьшения за этот счет гидравлического удара при сбросе нагрузки Caмая мощная турбина такого типа в СССР (650 МВт) установлена на Саяно-Шушенской ГЭС.

П ропеллерные

турбины (Пр).Рабочее

колесо такой турбины располагается

в камере ниже направляющего аппарата

Поэтому между направляющим

аппаратом и рабочим

колесом осуществляется нерабочий

поворот потока На лопасти рабочего

колеса поток поступает только

в осевом направлении, из-за чего такие

турбины называются осевыми.

ропеллерные

турбины (Пр).Рабочее

колесо такой турбины располагается

в камере ниже направляющего аппарата

Поэтому между направляющим

аппаратом и рабочим

колесом осуществляется нерабочий

поворот потока На лопасти рабочего

колеса поток поступает только

в осевом направлении, из-за чего такие

турбины называются осевыми.

Рабочее колесо (рис 9 3,6 и 9 5) состоит из втулки / с обтекателем 2 и рабочих лопастей 3 и, как видно из рисунков, отличается от колес радиально-осевых турбин отсутствием нижнего обода, меньшим числом лопастей и их формой (в данном случае она похожа па форму гребного винта или пропеллера).

Число лопастей зависит от напора и может колебаться от трех до восьми (растет с увеличением напора). Лопасти закреплены на втулке под постоянным углом φ=-10°;-5°; 0°; +5°; +10°; 15°; +20°, отсчитываемым от некоторого среднего положения (φ=0). Обычно на турбинах с диаметром рабочего колеса Di ≥ l,6 м имеется возможность перестановки лопастей при останове турбины на тот или иной угол, если такая потребность возникнет во время эксплуатации.

Основным достоинством пропеллерных турбин является простота конструкции и сравнительно высокий КПД. Однако турбины имеют существенный недостаток, заключающийся в том, что с изменением нагрузки резко изменяется и КПД, Зона высоких значений КПД наблюдается только в узком диапазоне изменения мощности. Этот недостаток существенно снижает эффективность пропеллерных турбин при использовании их в системах с дефицитом энергии. Однако это несущественно, если основным назначением ГЭС является работа в пиковой части графика нагрузки, т. е. при малом числе часов использования установленной мощности ГЭС, Иногда на крупных ГЭС пропеллерные турбины устанавливаются совместно с радиально-осевыми или поворотно-лопастными, которые имеют более растянутый диапазон максимального значения КПД.

Поворотно-лопастные турбины (ПЛ). По конструктивному выполнению поворотно-лопастные турбины (за рубежом их называют турбины Каплана) отличаются от пропеллерных только тем, что у них лопасти рабочего колеса в процессе работы могут поворачиваться вокруг своих осей, перпендикулярных оси вала (см. рис. 9.3,е).

Мощность, отдаваемая рабочим колесом такой турбины, и его КПД при постоянном напоре зависят как от открытия лопаток направляющего аппарата (см. § 9.4), так и от угла поворота лопастей по отношению к втулке. Изменяя угол установки лопастей при различных открытиях направляющего аппарата, а следовательно, при различной мощности, можно найти такое положение лопастей, при котором КПД турбины будет иметь наибольшее значение. Конструктивно поворотно-лопастные турбины выполняются таким образом, что лопасти рабочего колеса на ходу турбины могут автоматически поворачиваться на некоторый (оптимальный) угол ср (отсюда название поворотно лопастные) одновременно с изменением открытия направляющего аппарата. Такое двойное регулирование дает очень большие преимущества, так как обеспечивает автоматическое поддержание высокого значения КПД в широком диапазоне изменения мощности.

Поворотно-лопастные турбины используются в диапазоне напоров-от 3—5 до 35—45 м. В последнее время, стремясь использовать некоторые преимущества этих турбин перед радиально-осевыми предпринимаются небезуспешные попытки применять их на напоры до 70— 75 м. Наиболее мощная поворотно-лопастная турбина (178 МВт) изготовлена в СССР и установлена па ГЭС Джердан на Дунае.

Двухперовая турбина. Увеличение числа лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной турбины по мере повышения используемого напора приводит к возрастанию относительного диаметра втулки (dвт/D1) и последующему ухудшению энергетических качеств турбины. Для смягчения этого недостатка применяются спаренные (двухперовые) рабочие лопасти, имеющие общий фланец и общую цапфу (рис. 9.3,г; 9.6), что позволяет повысить пропускаемый турбиной расход. Двухперовые турбины не тлеют пока широкого распространения.

Диагональные турбины (Д). Появление этих турбин обусловлено теми же причинами, что и двухперовых, т. е. стремлением обеспечить возможность работы осевых турбин двойного регулирования в области напоров, используемых радиально-осевыми турбинами.

О тличие

диагональных турбинот

поворотно-лопастных заключается

в конструкции рабочего колеса, которая

представляет собой конусообразную

втулку с расположенными

на ней под некоторым углом к

оси вращения колеса лопастями (число

их доходит до 14), могущими

поворачиваться вокруг своих осей

(рис. 9.3,<Э). При этом втулка рабочего

колеса, несмотря на свои относительно

большие размеры по сравнению

с втулкой у поворотно-лопастных

турбин не создает стеснения

потока. Благодаря этому за рабочим

колесом нет участка с резким

расширением сечения, как в

осевых турбинах, что в 'сочетании с

другими особенностями диагональных

турбин обеспечило им более

высокие энергетические и кавитационные

(см. § 9.5) качества. Максимальное

значение КПД диагональной

турбины на 1,5—2,5% выше,

чем осевой. Вместе с тем они сложнее по

конструкции, чем осевые

и радиально-осевые, а последним

в ряде случаев уступают и по кавитационным

Качествам.

тличие

диагональных турбинот

поворотно-лопастных заключается

в конструкции рабочего колеса, которая

представляет собой конусообразную

втулку с расположенными

на ней под некоторым углом к

оси вращения колеса лопастями (число

их доходит до 14), могущими

поворачиваться вокруг своих осей

(рис. 9.3,<Э). При этом втулка рабочего

колеса, несмотря на свои относительно

большие размеры по сравнению

с втулкой у поворотно-лопастных

турбин не создает стеснения

потока. Благодаря этому за рабочим

колесом нет участка с резким

расширением сечения, как в

осевых турбинах, что в 'сочетании с

другими особенностями диагональных

турбин обеспечило им более

высокие энергетические и кавитационные

(см. § 9.5) качества. Максимальное

значение КПД диагональной

турбины на 1,5—2,5% выше,

чем осевой. Вместе с тем они сложнее по

конструкции, чем осевые

и радиально-осевые, а последним

в ряде случаев уступают и по кавитационным

Качествам.

Диагональные турбины не имеют широкого распространения в СССР, они установлены лишь на Бухтар-мниской и Зейской ГЭС мощностью 75 и 200 МВт соответственно. Однако, как показывают исследования, они могут оказаться весьма, эффективными в диапазоне напоров от 35—40 м до 150—200 м и особенно при больших колебаниях нагрузки.

Часть из рассмотренных здесь турбин может быть использована не только в вертикальном, но и в горизонтальном исполнении. Кроме того, турбины могут быть выполнены обратимыми (турбина-насос), что, в частности, важно для сооружаемых ГАЭС.