- •Общая энергетика.

- •Современные способы получения электрической энергии.

- •1.1. Тепловые конденсационные электрические станции.

- •1.2. Теплоэлектроцентрали.

- •1.3. Газотурбинные установки

- •1.4. Парогазовые установки

- •1.5. Гидравлические электрические станции.

- •1.6. Аккумулирующие электрические станции

- •1.7. Приливные электрические станции

- •1.8. Магнитогидродинамическое преобразование энергии

- •1.9. Геотермальные электростанции

- •1.10. Ветровые электростанции

- •1.11. Класификация электрических станций.

- •1.12. Солнечные электростанции

- •1.13. Использование морских возобновляемых ресурсов

- •Тепловые электрические станции и их технологическая схема.

- •Термодинамический цикл паротурбинных электростанций.

- •2.2. Способы производства электрической и тепловой энергии.

- •2.3.Принципиальная технологическая схема тэц

- •2.5. Двухвальные турбоагрегаты.

- •3. Производство пара на электрической станции.

- •3.1. Место и значение парового котла в системе электростанции

- •3.2. Классификация паровых котлов

- •3.3. Технологическая схема производства пара

- •3.4. Основные характеристики паровых котлов

- •4. Котельные установки.

- •4.1. Паровой котел и его основные элементы

- •4.2. Поверхности нагрева парового котла

- •4.3. Конструкции отечественных паровых котлов.

- •4.4. Тепловой баланс парового котла.

- •5. Паровые и газовые турбины.

- •5.1. Действие рабочего тела на лопатки

- •5.2. Активные турбины

- •5.3. Реактивные турбины

- •5.4. Мощность и кпд турбины

- •5.5. Классификация турбин

- •5.6. Конденсационные устройства паровых турбин

- •5.7. Газотурбинные установки (гту)

- •5.8. Турборасширительные машины

- •6. Технологические схемы аэс

- •6.1. Аэс с водо-водяными энергетическими реакторами

- •6.2. Аэс с канальными водографитовыми кипящими реакторами

- •6.3. Аэс с реакторами на быстрых нейтронах

- •7 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

- •7.1. Основные способы организации энергосберегающих технологий.

- •7.2. Утилизация вторичных (побочных) энергоресурсов (вэр)

- •8. Типы гидроэнергетических установок и схемы использования водной энергии

- •8.1. Типы гидроэнергетических установок.

- •8.2. Напор, расход и мощность гидроэнергетических установок

- •8.3. Основные схемы использования водной энергии

- •8.4. Особые схемы использования водных ресурсов

- •8.5. Схемы насосного аккумулирования энергии

- •8.6. Схемы использования энергии приливов

- •9. Гидравлические турбины.

- •9.1. Классификация гидротурбин

- •9.2. Активные гидротурбины.

- •9.3. Реактивные гидротурбины

- •9.4. Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин

- •9.5. Кавитация

- •Гидроэлектростанции и основы использования водной энергии.

- •10.1. Состав и компоновка основных сооружений гэс

- •10.3. Здания гэс.

- •10.4. Водохранилище, нижний бьеф и их характеристики.

- •10.5. Регулирование речного стока водохранилищами гэс.

- •10.6. Каскадное и комплексное использование водных ресурсов.

8.3. Основные схемы использования водной энергии

И меются

три основные схемы создания сосредоточенного

напораГЭС:

1) плотинная схема, когда напор создается

плотиной; 2) деривационная

схема, когда напор создается преимущественно

посредством

деривации, осуществляемой в виде канала,

туннеля или трубопровода;

3) плотинно-деривационная схема, когда

напор

создается и плотиной, и деривацией.

Плотины имеются во всех трех

схемах.

меются

три основные схемы создания сосредоточенного

напораГЭС:

1) плотинная схема, когда напор создается

плотиной; 2) деривационная

схема, когда напор создается преимущественно

посредством

деривации, осуществляемой в виде канала,

туннеля или трубопровода;

3) плотинно-деривационная схема, когда

напор

создается и плотиной, и деривацией.

Плотины имеются во всех трех

схемах.

А. ПЛОТИННАЯ СХЕМА

Плотинная схема (рис. 2-3) осуществляется преимущественно при больших расходах воды в реке и малых уклонах ее свободной поверхности. Посредством плотины, построенной в пункте В, создается подпор воды, который распространяется вверх по реке до пункта А. Разность уровней воды в пунктах А и В равна Ho + Δh. Часть общего падения Δh будет потеряна при движении воды в верхнем бьефе. Сосредоточенный перепад уровней, т. е. напор будет равен Н0. В плотинной схеме в зависимости от напора ГЭС может быть русловой или приплотинной.

Русловой называется такая ГЭС, у которой здание ГЭС наряду с плотиной входит в состав сооружений, создающий напор (рис 2-4).

Здание русловой ГЭС воспринимает полное давление воды со стороны ВБ и должно удовлетворять условию устойчивости, как и плотина. Русловая ГЭС может быть построена при сравнительно небольшом напоре.

П ри

средних и больших напорах, превышающий

диаметр трубы более чем в 4-5 раз, здание

ГЭС не может входить в состав напорного

фронта. В таких случаях строят приплотинную

ГЭС, здание которой располагается за

плотиной и не воспринимает плотного

давления воды (рис 2-5). Подвод воды к

турбинам такой ГЭС осуществляется

трубопроводами, размещенными в теле

или поверх бетонной плотины, под земляной

плотиной или туннелями, прокладываемыми

в обход плотины.

ри

средних и больших напорах, превышающий

диаметр трубы более чем в 4-5 раз, здание

ГЭС не может входить в состав напорного

фронта. В таких случаях строят приплотинную

ГЭС, здание которой располагается за

плотиной и не воспринимает плотного

давления воды (рис 2-5). Подвод воды к

турбинам такой ГЭС осуществляется

трубопроводами, размещенными в теле

или поверх бетонной плотины, под земляной

плотиной или туннелями, прокладываемыми

в обход плотины.

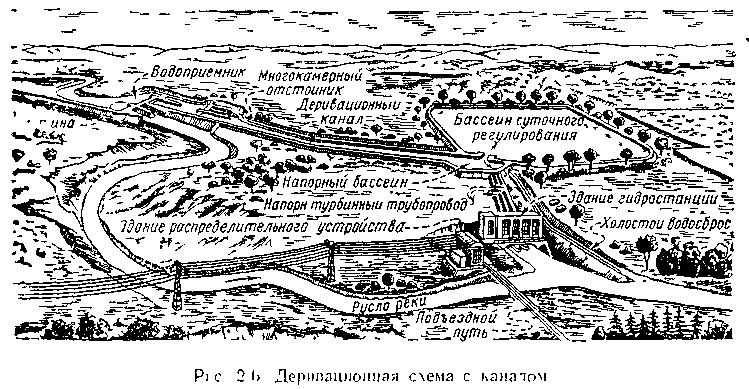

Б. ДЕРИВАЦИОННАЯ СХЕМА

При деривационной схеме высота плотины может быть небольшой, обеспечивающей лишь отвод воды из реки в деривацию, а сосредоточенный напор получается за счет разности уклонов воды в реке и в деривации. На рис 2-6 приведена схема ГЭС с деревацией в виде открытого канала. Плотина создает небольшой подпор. Из подпертого бьефа вода по деревационному каналу поступает в напорный бассейн, откуда она подается по трубопроводам к турбинам ГЭС. От турбин вода по отводящему каналу направляется в реку или деревацию следующей ГЭС или же в ирригационный оросительный канал.

При

пересеченном или горном рельефе

местности, деревацию можно выполнить

в виде туннеля, прорезывающий горный

массив (рис 2-7), или в виде трубопровода,

уложенного по поверхности земли.

Деревация может состоять частично из

канала и туннеля, из трубопровода и

туннеля и т. п.

При

пересеченном или горном рельефе

местности, деревацию можно выполнить

в виде туннеля, прорезывающий горный

массив (рис 2-7), или в виде трубопровода,

уложенного по поверхности земли.

Деревация может состоять частично из

канала и туннеля, из трубопровода и

туннеля и т. п.

Существуют

два типа гидротехнических туннелей:

безнапорные, заполненные водой не

полностью, с атмосферным давлением над

свободной поверхностью воды, и напорные,

в которых вода заполняет все сечение

туннеля. В напорном туннеле гидродинамическое

давление даже в самой верхней точке

сечения выше атмосферного. В конце

длинного подводящего напорного туннеля

устраивается уравнительный резервуар

для уменьшения гидравлического удара

при резких изменениях расхода воды,

потребляемой ГЭС (рис 2-7). В конце

подводящего безнапорного туннеля как

и в конце деривационного канала

сооружается напорный бассейн (рис 2-6).

Существуют

два типа гидротехнических туннелей:

безнапорные, заполненные водой не

полностью, с атмосферным давлением над

свободной поверхностью воды, и напорные,

в которых вода заполняет все сечение

туннеля. В напорном туннеле гидродинамическое

давление даже в самой верхней точке

сечения выше атмосферного. В конце

длинного подводящего напорного туннеля

устраивается уравнительный резервуар

для уменьшения гидравлического удара

при резких изменениях расхода воды,

потребляемой ГЭС (рис 2-7). В конце

подводящего безнапорного туннеля как

и в конце деривационного канала

сооружается напорный бассейн (рис 2-6).

При длинной безнапорной подводящей деривации (канал, безнапорный туннель) в конце ее иногда устанавливается бассейн суточного регулирования расхода и мощности ГЭС (рис 2-6).

Если река несет большое количество крупных наносов (песок), попадание которых в деривацию может вызвать нежелательные последствия, то в начале подходящей деривации сооружается отстойник. Наносы, выпавшие в отстойнике, смываются в реку через промывной канал.

Если возможно переохлаждение воды и образование внутриводного льда – шуги, то в случае надобности на головном узле, на деривационном канале или на напорном бассейне сооружают шугосбросы. Деривация может быть отводящей. При большой длине отводящая деривация часто выполняется в виде туннеля, когда ГЭС является подземной.

Деривационные

схемы установок выгодны в горных

условиях, при больных

уклонах свободной поверхности возы в

реке и сравнительно малых

используемых расходах, когда при

относительно небольшой длине

и малых поперечных размерах деривации

можно получить большой

напор и большую мощность ГЭС. При

благоприятных геологических и

топографических условиях на горной

реке может быть применена

и плотинная схема. Посредством плотины

можно создать водохранилище

для регулирования стока реки.

Деривационные

схемы установок выгодны в горных

условиях, при больных

уклонах свободной поверхности возы в

реке и сравнительно малых

используемых расходах, когда при

относительно небольшой длине

и малых поперечных размерах деривации

можно получить большой

напор и большую мощность ГЭС. При

благоприятных геологических и

топографических условиях на горной

реке может быть применена

и плотинная схема. Посредством плотины

можно создать водохранилище

для регулирования стока реки.

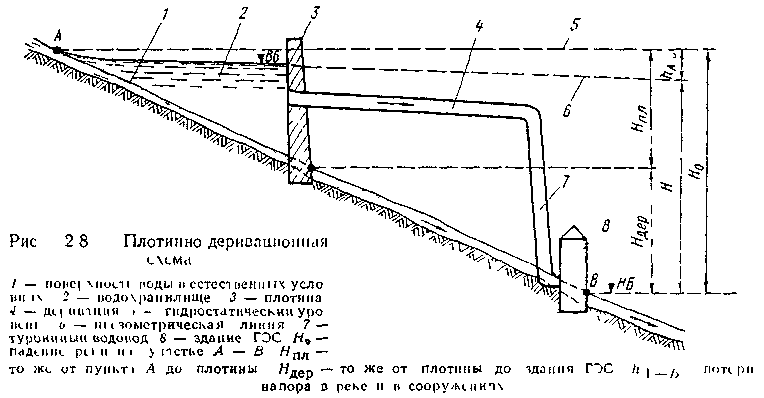

В ПЛОТИННО-ДЕРИВАЦИОННАЯ СХЕМА

В плотинно - деривационной схеме используются

выгодные свойстваобеих

предыдущих схем, т. е. может быть создано

водохранилище и использовано

падение реки ниже плотины

(рис. 2-8) На используемом

участке реки А—В при неизменной

отметке верхнего бьефа ▼

ВБ местоположение плотины может

быть различным. Чем выше по течению

расположена плотина, тем меньше

ее высота. При этом уменьшается

размер водохранилища, т. е. уменьшается

затапливаемая территория,

но увеличивается длина деривации

и увеличиваются потери напора

hA-B.

Тщательное технико-экономическое

сравнение вариантов позволяет

выбрать наилучший.

плотинно - деривационной схеме используются

выгодные свойстваобеих

предыдущих схем, т. е. может быть создано

водохранилище и использовано

падение реки ниже плотины

(рис. 2-8) На используемом

участке реки А—В при неизменной

отметке верхнего бьефа ▼

ВБ местоположение плотины может

быть различным. Чем выше по течению

расположена плотина, тем меньше

ее высота. При этом уменьшается

размер водохранилища, т. е. уменьшается

затапливаемая территория,

но увеличивается длина деривации

и увеличиваются потери напора

hA-B.

Тщательное технико-экономическое

сравнение вариантов позволяет

выбрать наилучший.

Г. КАСКАДЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВОДОХРАНИЛИЩ

Несколько ГЭС, последовательно расположенных на одном водотоке, образуют каскад. Проектирование и осуществление каскадов ГЭС имеет целью возможно более полное использование падения реки и ее стока в интересах всего народного хозяйства. При этом стремятся за счет создания водохранилищ наилучшим образом зарегулировать сток рек.

Местоположение каждого гидроузла, его напор, объем образуемого им водохранилища и т. п. выбираются на основе тщательного изучения природных условий и всестороннего технико-экономического анализа. Для того чтобы использовать возможно больший сток на данной установке, створ плотины стремятся расположить ниже крупного притока, а для уменьшения ущерба от затопления створ плотины выбирают выше крупных городов. При выборе створа плотины часто решающее значение имеют топографические и геологические условия

При сооружении каскада ГЭС обычно оказывается целесообразным некоторый подпор вышерасположенной ступени, благодаря чему падение реки используется более полно и может производиться глубокое суточное регулирование мощности ГЭС без существенных колебаний уровня НБ.

На рис. 2-9 приведена схема Волжско-Камского каскада ГЭС и водохранилищ. Река Волга имеет длину 3690 км и общее падение 250 м. Ступенчатой линией показаны проектные уровни воды после осуществления всей схемы реконструкции Волги.

Каскады ГЭС построены и строятся в СССР на многих реках — Енисее, Ангаре, Иртыше, Каме, Свири, Вуоксе, Днепре, Сырдарье, Нарыне, Чирчике, Куре, Риони, Ингури, Сулаке и др.