- •«Российская таможенная академия»

- •Международных экономических отношений

- •«Международный финансовый рынок»

- •Нормативные правовые акты

- •Литература

- •Роль и значение финансовых и кредитных рейтингов в деятельности международного финансового рынка

- •Рейтинговые агентства Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch как основные субъекты оценки кредитоспособности предприятий и суверенных государств

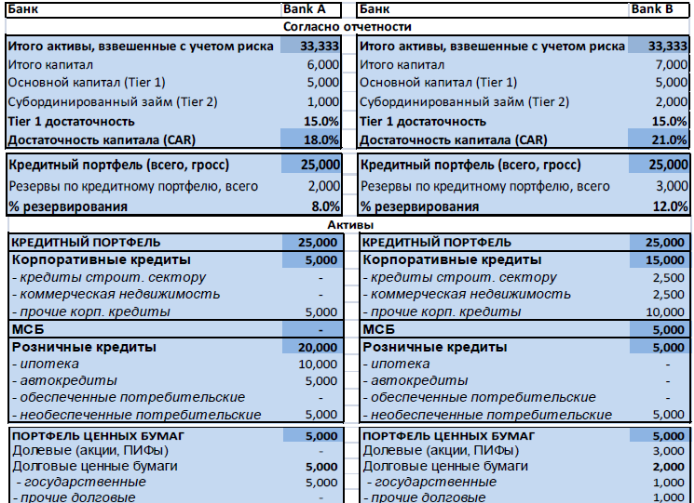

- •Стресс-тестирование банка

- •Результат проведенного стресс-тестирования

- •Международный взгляд на регулирование рейтинговых агентств

Стресс-тестирование банка

Результат проведенного стресс-тестирования

Переходим к третьему вопросу

3-й вопрос:

Международный взгляд на регулирование рейтинговых агентств

Не вызывает сомнения, что деятельность рейтинговых агентств требует адекватного регулирования. Это признается и на международном уровне. Главный экономист МВФ Оливер Бланшард в докладной записке «Предстоящие задач» для глав государств и правительств саммита G20, прошедшего 15 ноября 2008 г., среди прочих рекомендаций затронул проблему рейтингов. На взгляд главного экономиста, в прошлом вице-президента Американской экономической ассоциации, «структуры надзора за рейтинговыми агентствами и риск-менеджментом должны быть пересмотрены для повышения рыночной дисциплины». По итогам саммита «Группы двадцати» по финансовым рынкам и мировой экономике была принята декларация, которая включила в себя положение о более строгом контроле над рейтинговыми агентствами (см. выдержки из текста декларации). На Международную организацию комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, http://www.iosco.org/) была возложена ответственность за стандарты деятельности агентств, а также за мониторинг соблюдения ими норм регулирования.

Формирование законодательной основы деятельности рейтинговых агентств позволяет рассчитывать на развитие альтернативных иностранным рейтингам собственных российских рейтинговых оценок. На первом этапе необходимо признание регуляторами как рейтингов международных агентств, так и рейтингов национальных агентств. В последующем целесообразна переориентация органов регулирования на рейтинги российских агентств, прошедших аккредитацию, а также исключение из нормативно-правовых актов требований наличия международных рейтингов, если речь идет об операциях резидентов или операциях на внутреннем рынке. Таким образом, станет возможным создание суверенной национальной системы рейтингования отечественных эмитентов и заемщиков. К примеру, в Японии преобладают местные рейтинговые агентства (Japan Credit Rating Agency, Rating and Investment Information, Mikuni & Co. и др.), что позволяет изолировать страну от влияния проамериканских агентств.

В России уже действуют национальные агентства (табл. 2), создание которых началось в 1997 г. с агентства «Эксперт», учрежденного одноименным деловым журналом, и рейтингового агентства «Интерфакс». Национальная фондовая ассоциация на конец 2008 г. аккредитовала четыре агентства: Национальное рейтинговое агентство (преемник Информационно-аналитического управления НАУФОР), Рейтинговое агентство «АК&М» (дочерняя компания информагентства ЗАО «АК&M»), Агентство «Рус-Рейтинг» (созданное Р. Хейнсвортом) и упомянутое «Эксперт РА». По оценкам Национальной фондовой ассоциации в России было заявлено о создании около сорока рейтинговых агентств, однако действует не более десяти, а международным нормам, возможно, соответствует не более одного-двух.

Кроме того, следует иметь в виду, что рейтинги не обязательно являются прерогативой специализированных агентств. Оценки, которые дают Economist Intelligence Unit, Institutional Investor и Euromoney, также являются рейтингами, хотя официально и непризнанными. Рейтинги в отсутствие регулирования могут присваивать, и информационные агентства, и аналитические центры, и редакции деловых изданий, и любые другие учреждения, обладающие необходимыми методиками.

В деятельности рейтинговых агентств на развивающемся рынке могут быть две крайности. В первом случае качество или цена анализа могут не удовлетворять заказчиков, в результате чего рейтинги не находят широкого распространения и признания. Как следствие, большой класс финансовых активов остается без публичной оценки кредитного риска. Во втором случае рейтинги находят самое широкое распространение, на них полагаются, им доверяют.

Самостоятельный кредитный анализ обходится дороже, и подавляющее число инвесторов к нему не прибегает, в результате ошибки агентств дорого обходятся экономике в целом.

Россия близка к первому описанию ситуации. Однако по мере распространения рейтингов на нашем рынке потенциальные потери, которые могут появиться из-за ошибок агентств, возрастают. По этой причине становление национальной системы рейтингов должно сопровождаться адекватным государственным регулированием, минимизирующим риски провалов агентств.

В экономической науке проблемами агентств считаются риск безответственного поведения (moral hazard), риск неблагоприятного отбора (adverse selection) из-за асимметричной информации и проблема принципала-агента (principal-agent problem). На практическом уровне претензии к агентствам — волюнтаризм при анализе информации; зависимость агентств от информации, предоставляемой эмитентом; зависимость размера оплаты услуг агентства от уровня присваиваемого рейтинга; предоставление агентством одновременно и консалтинговых услуг. Деятельность российских агентств обладает рядом недостатков, характерных как для международных агентств, так и возникающих из-за национальной специфики. Первым и самым главным является внутренний конфликт интересов рейтинговых агентств. Агентства напоминают учителя, который за деньги ставит баллы ученику. Эмитенты и заемщики стремятся за минимальные деньги заполучить максимальный рейтинг. Агентства, со своей стороны, хотят неплохо заработать, сохраняя при этом объективность анализа и деловую репутацию. Если кто-то и проигрывает из-за конфликта интересов, так это пользователи рейтингов – банки, инвесторы и регуляторы, но никак не сами участники процесса рейтингования.

Идеальное решение, устраняющее конфликт интересов, состоит в том, что присвоение рейтингов должно осуществляться безвозмездно. К примеру, агентство Рус-Рейтинг часть рейтингов присваивает бесплатно, рассчитывая завоевать доверие рынка. Международная организация комиссий по ценным бумагам называет такие рейтинги «unsolicited ratings», т.е. рейтинги, которые агентства присваивают без формального заказа со стороны эмитента или заемщика. «Unsolicited ratings» не подразумевают оплату со стороны организации и не предусматривают встречи или обмен информацией между агентством и клиентом.

Однако как деятельность агентства в отсутствие основного источника дохода будет безубыточной? Агентства могут зарабатывать на кредитной аналитике – продаже аналитических отчетов, в которых приводится обоснование рейтинга и дается прогноз его изменения. Вряд ли эмитенты и заемщики, получив рейтинг, не захотят поинтересоваться его обоснованием. Таким образом, рейтинги могут быть безвозмездными, однако аналитика должна быть платной. Как правило, международные агентства за деньги проводят предварительную оценку финансового состояния заказчика. Когда рейтинг не устраивает заказчика, он может отказаться от его публичного объявления. Если агентство в одностороннем порядке присваивает безвозмездный рейтинг, ему может быть отказано в доступе к внутренней информации. Насколько рейтинг, выставленный на основании публичной информации, объективен и качественен, является серьезным вопросом. Международные агентства настаивают на том, что доступ к внутренней информации обеспечивает им на порядок более высокое качество кредитного анализа. Однако, если это правда, то теряет всякий смысл традиционный анализ облигаций и акций эмитентов, который производится тысячами инвесторов на основании публичной информации. В октябре 2008 г. Исследовательский институт Центрального банка Финляндии обнародовал результаты исследования, согласно которому модели рейтингов, полагающиеся только на общедоступную информацию, имеют столь же хорошую прогнозную способность, как и модели рейтингов, опирающиеся на внутреннюю информацию. Кроме того, можно предположить, что безвозмездные рейтинги окажутся более консервативными, а значит и более надежными для инвесторов и кредиторов. В Национальном банке Бельгии пришли к выводу, что безвозмездные рейтинги на основании публичной информации ничуть не хуже, напротив, они даже более осторожны, чем официальные рейтинги.

В конечном счете, безвозмездные рейтинги позволяют:

- охватить широкий круг эмитентов и заемщиков, которые сами не желают обрести рейтинг или не могут (или не хотят) за него платить;

- избежать «rating shopping», когда эмитенты и заемщики заказывают дополнительные рейтинги в ожидании улучшения текущего рейтинга;

- стимулировать конкуренцию среди агентств, на равных конкурировать мелким и большим агентствам, а также нарушить олигополию Moody’s, S&P и Fitch.

На языке крупнейших агентств «unsolicited ratings» называются по-разному: «rating was initiated by agency» (Moody’s), «initiated» или «shadow» (Fitch). Международные агентства сами активно прибегают к назначению безвозмездных рейтингов, чтобы привлекать новых клиентов и завоевывать рынок, особенно в Африке, Южной Америке и Азии. В 2001 г. в экономически развитых странах доля безвозмездных рейтингов у S&P достигала 6%, а у Fitch - 27% в общем числе присвоенных рейтингов. С 2001 г. Moody's заявило, что прекращает назначать безвозмездные рейтинги в Европе, а S&P – за пределами США.

Наконец, последняя слабость национальных агентств – их финансовое положение. Собственный капитал и доходы международных агентств представляют собой «подушку безопасности», которая защищает от их штрафов и исков со стороны потерпевших инвесторов.

Агентства являются устойчивым конвейером, генерирующий значительный кэш-поток. Годовые доходы агентств за 2008 г. по их официальной отчетности оцениваются в $2,0 млрд. у S&P, $1,4 млрд. у Moody’s и €630 тыс. у Fitch Ratings. За счет текущих доходов агентства могут без труда «отбиться» от отдельных исков инвесторов. Кроме того, активы агентств отчасти состоят из финансовых вложений. К примеру, у Moody’s активы достигают $1,7 млрд., в т.ч. наличность и ликвидные средства – $0,45 млрд. В отношении российских агентств ничего подобного нельзя будет сказать еще на много лет вперед. Хотя они не раскрывают никакой информации о своей деятельности, можно с достаточной уверенностью предположить, что они не могут вынести риски, связанные с ошибочной оценкой обязательств корпораций и банков, которые являются их клиентами. Кроме того, национальные агентства высоко подвержены правовым и репутационным рискам. Достаточно вспомнить иск банка «Русский стандарт» к агентству «Рус-Рейтинг». В 2007 г. банк обратился в суд с иском, где говорилось о том, что агентство опорочило деловую репутацию банка в комментарии о понижении рейтинга, который был дан журналу «Профиль». Банк требовал с агентства $10 млн. и столько же с его аналитика. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск банка: обязал аналитика и «Рус-Рейтинг» опровергнуть свои высказывания и выплатить банку в качестве возмещения репутационного вреда 20 тыс. руб. Полное удовлетворение иска неминуемо означало бы прекращение деятельности агентства.

Для укрепления финансового положения агентств представляется необходимым закрепление нормативных требований к собственному капиталу агентств. Эта пруденциальная мера с одной стороны позволит снизить чувствительность агентств к рискам, а с другой стороны, заставит их собственников и менеджеров более серьезно относится к рейтингованию. Минимальный собственный капитал агентств представляет собой аналог требований к собственным средствам аудиторских фирм, которые существуют во многих странах. В России минимальный размер уставного капитала рейтингового агентства может устанавливаться в сумме рублевого эквивалента 500 тысяч евро – как у вновь регистрируемой небанковской кредитной организации. Возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос о вхождение органа регулирования (Банка России или Федеральной службы по финансовым рынкам) в капитал рейтингового агентства на правах миноритария в случае прохождения им государственной аккредитации для повышения надежности рейтингования и признания его регуляторами. С точки зрения международных норм, это противоречит независимости рейтингования, однако очевидно, что в российских условиях участие государства обеспечит признание агентств как рынком, так и органами регулирования. Рейтинговые агентства относятся к институтам инфраструктуры финансового рынка. А в период становления инфраструктуры участие государства позволит эффективно развить слабый институт, что мы успешно видели на примере участия Банка России в капитале ММВБ и Национального депозитарного центра. Когда агентства прочно встанут на ноги, участие государства не понадобится.

В конечном счете, разработка и реализация регулирования деятельности рейтинговых агентств, на наш взгляд, создаст несколько полезных долгосрочных эффектов для финансового сектора:

- повысит роль аккредитации рейтинговых агентств и усилит их как институт инфраструктуры финансового рынка;

- сформирует устойчивый круг российских рейтинговых агентств, обладающих доверим как со стороны государства, так и со стороны рынка;

- заложит предпосылки для присвоения рейтингов всем крупнейшим российским государственным и частным эмитентам и заемщикам;

- расширит список приемлемого обеспечения Банка России, имеющего рейтинг, для целей рефинансирования кредитных организаций;

- сформирует условия для учреждения государственного агентства по выкупу у банков кредитной задолженности, имеющей рейтинг;

- стимулирует появление вторичного кредитного рынка активов, имеющих рейтинг.

Заключительная часть

доцент

кафедры М.В. Жариков

Преподаватель: ___________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

«__» ____________ 2014 г.