Радиобиология с основами радиоэкологии

.pdf

12. Сочетанное (комбинированное) действие на организм... |

361 |

мы действия на биообъекты, количественные закономерности, в частности, форму кривой выживаемости при действии факторов, используемых при комбинации. При учете последнего условия необходимо иметь количественные данные по двум-трем дозам или концентрациям. Идеальным является построение кривых выживаемости в зависимости от дозы облучения или концентрации химического агента.

При планировании экспериментальных работ для обоснования нормативов сочетанного воздействия важным является выбор критериев для характеристики последствий таких воздействий. Предлагаются следующие показатели: продолжительность жизни, физическая и умственная работоспособность, воспроизводство здорового потомства. Продолжительность жизни – основной интегральный показатель, так как он определяет наиболее значимые для организма нарушения в деятельности органов и тканей. При моделировании физической работоспособности обычно принимают показатель устойчивости животных к статической или динамической физической нагрузке. В качестве модельных систем для определения умственной деятельности используют экспериментальные устройства, позволяющие оценить память, операторскую деятельность и поисковую работу (лабиринты различной сложности) лабораторных животных.

Прогнозирование последствий загрязнения окружающей среды возможно на основе знаний о механизмах и закономерностях взаимного усиления (снижения) биологической эффективности факторов, действующих на объекты живой природы. Исследования базируются на современных успехах в этой области, которые в последнее время расширяются, к ним можно отнести новые данные в молекулярно-биологических исследованиях механизмов проявления эффектов и качества взаимодействия агентов при сочетанных воздействиях; в выявлении общих закономерностей комбинированных эффектов на клеточном и тканевом уровнях; математическое моделирование и прогнозирование эффектов, индуцируемых при сочетанных воздействиях.

Контрольные вопросы к главе 12

1.Основные типы взаимодействия при комбинированном действии ионизирующего излучения и агентов другой природы.

2.Количественная оценка эффектов сочетанного воздействия.

3.Основные механизмы синергических эффектов и закономерности реакции биологических систем на совместное действие различных факторов (агентов).

4.Биологические эффекты при комбинированном действии ионизирующего излучения и химических веществ.

5.Совместное действие ядов и ионизирующего излучения.

362 |

Радиобиология с основами радиоэкологии |

|

|

6.Онкологические заболевания у человека при совместном действии факторов окружающей среды и ионизирующего излучения.

7.Действие курения и плотноионизирующего излучения.

8. Совместное действие различных физических факторов окружающей среды на здоровье человека.

9.Основные экологические и гигиенические принципы нормирования комбинированных воздействий.

10.Выбор критериев при планировании экспериментальных работ по соче-

танному воздействию факторов разной природы.

11. Основные закономерности проявления эффектов комбинированных (сочетанных) воздействий.

13. Противорадиационная биологическая защита и радиосенсибилизация 363

13. ПРОТИВОРАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Физические радиозащитные и радиосенсибилизирующие факторы. Газовая среда. Влажность. Температура. Неионизирующая радиация. Химические противорадиационные и радиосенсибилизирующие вещества. Классификация противорадиационных химических веществ и механизмы их действия. Сульфгидрильные соединения. Другие восстановители. Соли и другие соединения металлов. Ингибиторы метаболизма. Природные метаболиты. Радиопротекторы пролонгированного действия. Радиосенсибилизаторы. Задачи противорадиационной биологической защиты и радиосенсибилизации.

Как отмечалось в главе 1, основной задачей радиобиологии является изучение общих закономерностей биологического действия ионизирующей радиации на живой организм с целью овладения управлением его реакциями на облучение. Последнее предполагает изыскание способов регуляции радиочувствительностью организма и в первую очередь – ее уменьшения.

Однако долгие годы среди радиобиологов было распространено мнение, что предотвратить радиационное поражение, а тем более изменить его последствия, невозможно. И хотя многие исследователи еще на самых ранних этапах развития радиобиологии нередко наблюдали и описывали изменение радио биологических эффектов под влиянием различных факторов физической и химической природы, должного объяснения им они не находили.

Действительно, воспрепятствовать процессу поглощения энергии ионизирующего излучения можно лишь поставив защиту в виде свинцового, бетонного или другого экрана между источником излучения и биологическим объектом – это так называемая физическая защита.

Невозможно предотвратить и процессы первичного взаимодействия излучения с веществом, приводящие к ионизации его атомов и молекул. Трудно представить приемы, не убивающие организм, которые снижали бы радиационно-химические выходы реакций образования свободных радикалов и уменьшали степень их взаимодействия с веществами и структурами живой клетки. Но как ни удивительно, именно на этом уровне развития радиационного поражения впервые была обнаружена и продемонстрирована возможность активного и целенаправленного вмешательства в его ход.

364Радиобиология с основами радиоэкологии

Внастоящее время выделяют две группы факторов, изменяющих течение радиационного поражения. Первая группа – факторы, снижающие степень радиационного поражения – противорадиационные, или радиозащитные; вторая группа – факторы, усиливающие ее – радиосенсибилизирующие. Факторы могут быть физической (газовая среда, влажность, температура, неионизирующая радиация и др.) и химической природы. Соответственно следует различать физические и химические радиозащитные вещества, а также физические и химические радиосенсибилизаторы.

Под противорадиационной биологической защитой следу ет понимать ослабление действия на организм ионизирующих излучений в результате воздействия на него перед облучением или во время облучения каким-либо фактором физической при роды или введением химических веществ.

Под радиосенсибилизацией радиационного поражения пони мают, наоборот, усиление действия на организм ионизирую щих излучений с помощью каких-либо физических факторов или химических веществ.

Все действия, проводимые после облучения, должны рассматриваться как терапевтические меры, влияющие на процессы пострадиационного восстановления (они будут рассмотрены

вследующей главе).

13.1.Физические противорадиационные и радиосенсибилизирующие факторы

Процессы развития радиационного поражения зависят от многих факторов, действие которых проявляется на разных уровнях организации: молекулярном (создание условий, препятствующих взаимодействию продуктов радиолиза с высокомолекулярными соединениями), субклеточном (изменение свойств мембран, определяющих радиационные выходы), клеточном (степень пролиферативной активности, фаза клеточного цикла), тканевом (межклеточные взаимодействия), органном (регуляция процессов роста и развития).

Даже беглое перечисление факторов, от которых зависит первичное радиационное поражение и развитие лучевой болезни, свидетельствует о том, что все они в значительной степени относятся или определяются условиями окружающей среды. Именно поэтому обнаружена существенная зависимость проявления радиобиологических эффектов от условий культивирования растений, существования животных. Действительно, химический состав веществ клеток во многом определяется особенностями питания; пролиферативная активность, характеризующая степень проявления ростовых процессов, зависит от температуры окружающей среды, влажности, газового состава

13. Противорадиационная биологическая защита и радиосенсибилизация 365

атмосферы и многих других факторов. Поэтому изучение явлений противорадиационной защиты и радиосенсибилизации требует неизменно строгого учета всех основных факторов, влияющих на рост и развитие организма. Их влияние обнаруживается во всех интервалах доз, оказывающих радиобиологическое действие, начиная с явления радиационной стимуляции и заканчивая гибелью.

При изучении влияния отдельных физических факторов на радиоустойчивость и возможность проявления их противорадиационных и радиосенсибилизирующих свойств следует выделить несколько аспектов. Во-первых, некоторые из них могут оказаться прямыми модификаторами радиационного поражения, например, свет в эффекте фотозащиты. Во-вторых, факторы, действующие в момент облучения, создают определенный фон, отражающийся на выходе радиационно-химических реакций, например, содержание кислорода, воды. В-третьих, некоторые факторы, влияющие на пролиферативную активность клеток и биосинтетические функции отдельных систем, например, температура, по сути, могут определять радиочувствительность критических органов. При этом следует учитывать, что действие какого-либо одного фактора, той же температуры или влажности, может проявляться на самых разных уровнях организации – от молекулярного до организменного, влияя на ход радиационно-химических и радиационно-биохимических реакций, синтез различных веществ, пролиферативную активность клеток и в целом – на физиологическое состояние организма.

Ниже рассмотрены основные физические факторы, влияющие на состояние организма в момент его облучения.

13.1.1. Газовая среда

Газовый состав атмосферы, в которой находится организм при облучении, очень сильно влияет на его радиочувствительность. Так, еще в 1929 г. немецкий физиолог растений Е. Петри, проводя эксперименты с проростками пшеницы по определению влияния активности обмена веществ на чувствительность к рентгеновской радиации, показал, что облучение в атмосфере углекислого газа ее снижает. Он пришел к не совсем правильному заключению о том, что в отсутствие кислорода с замедлением реакций метаболизма в растении наступает состояние, напоминающее до некоторой степени анабиоз, способствующее повышению радиоустойчивости.

Несколько позднее английские исследователи С. Хеншоу и Д. Френсис (также в опытах с пшеницей) и Д. Моттрэм (в опытах с бобами) показали, что свойством ослаблять радиационное поражение обладает газообразный азот. В последующем было установлено, что замена кислорода любым инертным газом приводит к радиозащитному эффекту. Это явление, названное

366 |

Радиобиология с основами радиоэкологии |

|

|

кислородным эффектом, стало крупнейшим открытием в радиобиологии, сыгравшим огромную роль в ее становлении на теоретическую основу.

Первое глубокое изучение кислородного эффекта было проведено в 1930-е гг. известным английским радиобиологом Л.Г. Греем, именем которого названа единица поглощенной дозы ионизирующего излучения. Работая с растениями, он показал, что максимум радиационного поражения достигается при содержании кислорода в атмосфере около 20% (содержание кислорода в воздухе у земной поверхности составляет 20.9%), минимум – при условиях, приближающихся к аноксическим, т.е. при отсутствии в атмосфере кислорода. В последующем это было подтверждено на самых различных объектах многими исследователями. Эксперименты с растениями позволили Грею сделать открытия, касающиеся радиобиологических свойств опухолевых тканей млекопитающих и радиационной терапии.

Существует два определения кислородного эффекта. Под первым из них понимается защитное действие пониженного содержания в среде кислорода (гипоксия) при облучении жи вых организмов ионизирующей радиацией. Под вторым – яв ление усиления радиационного поражения при повышении кон центрации кислорода в среде по сравнению с наблюдаемым при облучении в анаэробных условиях (аноксия). Обе формулировки не противоречат друг другу, а лишь рассматривают одно явление с разных сторон.

Кислородный эффект – универсальное явление в радиобиологии. Он проявляется у всех биологических объектов на всех уровнях организации живой материи, значительно ослаб ляя все радиобиологические реакции и повышая выживаемость организмов при уменьшении в среде концентрации кислорода. Но то, что именно растения стали объектом, на котором эффект был открыт и впервые изучен, нельзя считать случайным. Растение – весьма удобный объект для решения подобных задач. Даже в вегетирующем состоянии оно может переносить условия глубокой многочасовой гипоксии. Совершенно уникальными особенностями обладают семена. Так, в одном из наших опытов семена гороха сохраняли способность к прорастанию после двухлетнего хранения в вакууме при 1.33 Па, т.е. практически в условиях полной аноксии. В этом отношении их можно сравнить лишь со спорами некоторых микроорганизмов. В отличие от последних, семена являются многоклеточными высшими организмами, и их зародыши несут в себе зачатки корня, стебля, нескольких первых листьев и других органов.

Механизм радиозащитного действия гипоксии обычно объясняется тем, что при облучении в присутствии кислорода образуются перекисные свободные радикалы типа НО2. и О2., а также гидроперекиси, усиливающие действие ионизирующих из-

13. Противорадиационная биологическая защита и радиосенсибилизация 367

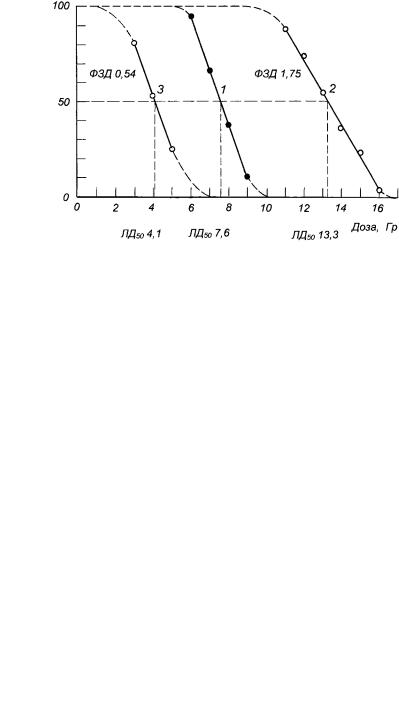

Рис. 13.1. Полулетальные дозы γ-ра диации для проростков гороха в зависимости от концентрации в среде кислорода.

лучений на жизненно важные макромолекулы и структуры клеток и ослабляющие эффективность внутриклеточных защитных систем. Четкая зависимость между содержанием в среде кислорода и

радиобиологическим эффектом, приведенная на рис. 13.1, достаточно весомое подтверждение этому.

Количественным выражением изменения эффективности облучения под влиянием кислорода является величина, называемая коэффициентом кислородного усиления (ККУ), пред ставляющая собой отношение величины дозы при облучении в условиях гипоксии к дозе, обусловливающей такой же радио биологический эффект при облучении в воздухе. Иногда его выражают и другим показателем – фактором изменения дозы (ФИД), который обычно используется для оценки эффективности действия радиозащитных и радиосенсибилизирующих факторов. Он представляет собой отношение величины эффективной дозы, обычно ЛД50, при облучении объекта с использованием такого фактора (в случае с кислородным эффектом им является гипоксия) к дозе облученного контроля, вызывающей подобный эффект.

На рис. 13.2. приведен пример графического определения ФИД по кривым доза–выживаемость. Оценивая по ним значения ЛД50 и рассчитывается величина ФИД.

Таким путем определяется ФИД для всех физических и химических факторов как радиозащитного, так и радиосенсибилизирующего действия. Для радиозащитных факторов ФИД будет больше единицы, для радиосенсибилизирующих – меньше.

Хотя чаще всего ФИД оценивается именно по кривым выживаемости, его можно рассчитать и с помощью других критериев оценки степени проявления радиобиологических эффектов, которые могут быть выражены количественно и для которых могут быть построены дозовые зависимости: степени торможения роста, числа аберраций хромосом и других мутаций, стерильности, продуктивности. В этих случаях возможны определенные, порой весьма значительные различия между значениями ФИД, обусловленные тем, что оценка степени радиационного поражения организма осуществляется на разных уровнях его проявления и фазы онтогенеза. Поэтому при сравнении его значений для факторов различной природы следует использовать одинаковые критерии.

368 |

Радиобиология с основами радиоэкологии |

|

|

Выживаемость, %

|

ФИД |

|

ФИД |

|

|

|

|

Рис. 13.2. Определение фактора изменения дозы (ФИД) по кривым выживаемости для радиозащитного (2) и радиосенсибилизирующего (3) фактора; 1 – контроль.

При невозможности получения достаточно четких дозовых зависимостей доза–эффект ФИД рассчитывается с помощью специально разработанного метода математической статистики – пробит-анализа.

Кислородный эффект слабо проявляется в сухих или слабо обводненных системах и формах живых организмов (семена, пыльца растений, споры). При переходе к активной жизнедеятельности, например, при прорастании семян, он возрастает и достигает максимума (ККУ достигает 3) в нормально обводненных активно метаболизирующих проростках и растениях (рис.

13.3). Это вполне понятно, так как радиацион- но-химические реакции с кислородом более активно происходят в вод ной фазе.

Рис. 13.3. Зависимость кислородного эффекта от стадии прорастания семян гороха: 1 – γ-облучение в атмосфере азота, 2 – облучение в воздухе, 3 – коэффициент кислородного усиления (ККУ).

13. Противорадиационная биологическая защита и радиосенсибилизация 369

Степень проявления кислородного эффекта зависит не только от условий облучения, но и от типа ионизирующего излучения. В максимальной степени он проявляется при действии рентгеновской и γ-радиации. С увеличением плотности ионизации кислородный эффект уменьшается, а при действии очень плотноионизирующей α-радиации практически не проявляется.

Как правило, кислородный эффект имеет место только в условиях гипоксии именно в момент облучения – в первичные и начальные периоды развития радиационного поражения. Но при облучении сухих объектов в определенных условиях он может проявляться и в пострадиационный период. Так, если облученные семена проращивать в условиях гипоксии, степень радиационного поражения значительно снижается. И, наоборот, помещение облученных в условиях гипоксии семян в атмосферу с кислородом либо в ненасыщенную кислородом воду приводит к более сильному повреждению, чем выдерживание в соответствующей среде с азотом или инертным газом. Это явление, получившее название «эффект кислородного последействия», обычно связывается с возникновением в сухих объектах потенциальных повреждений, реализующихся только в присутствии кислорода.

Открытие кислородного эффекта привело к перевороту представлений в области модификации радиационного поражения. Оно показало, что процессами его развития и реализации можно управлять и, главное, снижать его воздействие. Кстати, значения ККУ (ФИД), равные 3, достигаемые в опытах со многими объектами, пока не удалось получить с помощью ни одного фактора физической или химической природы. Поэтому гипоксия до настоящего времени остается самым мощным радиозащитным агентом, а кислород – одним из сильнейших радиосенсибилизаторов.

Безусловно, не имеется достаточных оснований сводить действие кислорода в клетке и организме исключительно лишь к увеличению количества продуктов радиолиза воды и изменению их природы. Варьирование содержания кислорода в среде влияет на интенсивность многих биосинтетических процессов и, следовательно, может изменять радиочувствительность благодаря воздействию на активность метаболизма.

Сильным радиосенсибилизирующим действием обладает оксид азота NO, который, подобно кислороду, имеет неспаренный электрон и поэтому так же, как кислород, способен легко соединяться с органическими радикалами веществ клетки, усиливая радиационное поражение.

Необычайно сильным радиозащитным действием обладают этилен – известный газообразный фитогормон – ингибитор роста растений и его химические аналоги ненасыщенные углеводороды (аллен, ацетилен и пропилен). Выдерживание расте-

370 |

Радиобиология с основами радиоэкологии |

|

|

ний перед γ-облучением в течение нескольких часов и во время облучения в атмосфере, содержащей всего 2–4 мМ этих газов, оказывает сильное радиозащитное действие – при использовании этилена и аллена значение ФИД превышает два. В основном именно влиянием на активность метаболических процессов объясняется противорадиационное действие данных газов, блокирующих клеточное деление и индуцирующих у растений близкое к естественному покою состояние, в котором резко повышается их устойчивость ко всем повреждающим факторам, в том числе и ионизирующей радиации. Хотя нельзя исключить и их ингибирующего влияния на развитие радиационно-хими- ческих реакций.

13.1.2. Влажность

Как уже отмечалось, степень проявления кислородного эффекта, а следовательно, и радиобиологических эффектов зависит от влажности системы. И в радиобиологии растений, пожалуй, нет другого такого вопроса, по которому было бы столько сведений, сколько о влиянии влажности семян на их радио устойчивость. Подавляющее большинство данных, полученных разными авторами с самыми различными видами растений, если и не совпадают, то весьма близки между собой. Они свидетельствуют о том, что максимальная радиоустойчивость семян достигается при содержании в них воды несколько большей, чем ее количество в воздушно-сухих семенах (10–12%). При содержании воды выше и ниже этого уровня радиоустойчивость снижается. С одной стороны, она становится минимальной при влажности семян 3–5%, с другой – при ее увеличении до 15– 20% и выше.

Эту несколько необычную зависимость в 1960 г. достаточно убедительно объяснил шведский радиохимик Л. Эренберг. Он показал, что независимо от влажности семян при определенной дозе облучения в них возникает одинаковое количество свободных радикалов. В семенах с влажностью 3–5% они в течение довольно длительного периода, измеряемого сутками и даже месяцами, не подвергаются рекомбинации (воссоединению с образованием неактивных форм атомов и молекул). Но с увеличением влажности семян доля рекомбинирующих и исчезающих свободных радикалов со временем возрастает. Радиационное повреждение пропорционально стационарной концентрации радикалов и, следовательно, с повышением влажности уменьшается.

При содержании воды в семенах выше 15% облучение сопровождается реакциями иного типа, связанными с изменением физиологического состояния семян и начальными процессами их прорастания. Такие реакции приводят к резкому возрастанию радиочувствительности.