2. Боковые (вторичные) меристемы

Задания:

2.1. Изучить расположение боковых меристем (камбий, перицикл, феллоген – пробковый камбий) на постоянных препаратах стебель тыквы (Cucurbita pepo L.) – поперечный срез, корневище орляка – поперечный срез, стебель липы (Tilia cordata Mill.) – поперечный срез.

2.2. Познакомиться с функциями этих меристем в растении.

Порядок работы:

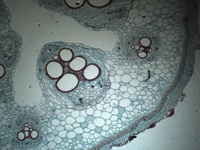

При малом увеличении микроскопа рассмотреть постоянный препарат стебель тыквы – поперечный срез (рис. 2, 3). Найти на поперечном срезе сосудисто-волокнистые пучки. При большом увеличении рассмотреть строение сосудисто-волокнистого пучка с пучковым камбием, отметить на схеме расположение пучкового камбия. Зарисовать 2-3 клетки пучкового камбия, отметить форму клеток.

При малом увеличении микроскопа рассмотреть постоянный препарат корневище орляка – поперечный срез (рис. 4). Найти клетки перицикла, которые находятся под эндодермой, окрашенной на препарате в малиновый цвет. Зарисовать расположение перицикла на схеме.

Рис. 2. Поперечный срез стебля тыквы (ув. 80х) сосудисто-волокнистые пучки (фотография сделана с помощью микроскопа LEVENHUK 650и камерыDCM35: сайт http://www.levenhuk.ru/articles/l630/)

Рис. 3. Стебель тыквы: А — схема; Б — фрагмент поперечного среза; 1 — эпидерма; 2, 3 — первичная кора: 2 — уголковая колленхима в ребрах и межреберьях; 3 — хлоренхима; 4—7 — центральный цилиндр: 4 — перициклическая склеренхима; 5 — основная паренхима; 6 — полость; 7 — биколлатеральный проводящий пучок: а — флоэма наружная и внутренняя; б — многорядный камбий; в — ксилема

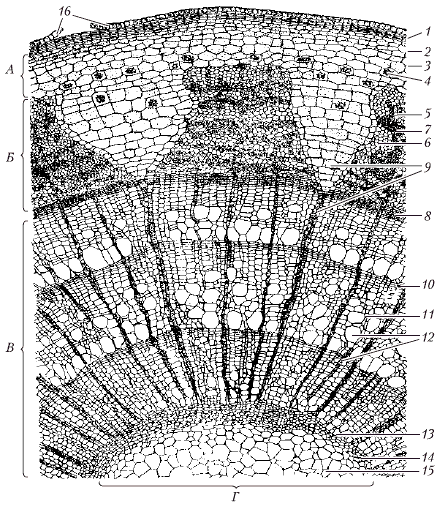

При малом увеличении микроскопа рассмотреть постоянный препарат стебель липы – поперечный срез (рис.5). Найти камбиальное кольцо, располагающееся между клетками вторичной коры и древесины. На схеме зарисовать расположение камбия. При большом увеличении рассмотреть клетки камбия, отметить форму и внутреннее содержимое клеток.

Рассмотреть боковой участок среза до древесины. Найти феллоген – пробковый камбий в перидерме, на схеме обозначить расположение пробкового камбия (рис. 6. Рассмотреть клетки при большом увеличении. Зарисовать форму клеток и отметить внутреннее содержимое клеток.

Рис. 4. Амфикрибральный пучок корневища папоротника-орляка: 1 – флоэма, 2 – ксилема, 3 – основная паренхима стебля.

Рис. 5. Стебель трехлетнего побега липы на поперечном срезе: А – первичная кора; Б – вторичная кора; В – древесина; Г – сердцевина: 1 – перидерма; 2 – колленхима; 3 – хлоренхима; 4 – крахмалоносное влагалище; 5 – первичная флоэма; 6, 7 – вторичная флоэма (6 – мягкий луб, 7 – твердый луб); 8 – камбий; 9 – сердцевинный луч; 10–12 – годовой прирост древесины (10 – осенняя, 11 – летняя, 12 – весенняя); 13 – первичная ксилема; 14 – перимедуллярная зона; 15 – паренхима сердцевины; 16 – остатки отмершей эпидермы

Рис. 6. Перидерма: 1 – эпидерма, 2 – пробка, 3 – феллоген, 4 – феллодерма.

Основные (паренхимные) ткани

Общие замечания: основные ткани составляют большую часть различных органов растения. Паренхима выполняет такие важные для растения функции, как фотосинтез, ассимиляция, дыхание, хранение запасных веществ, секреция, экскреция, т.е. функции, связанные с наличием живых протопластов (в общем смысле, питательную функцию). Клетки этой ткани живые, с тонкими целлюлозными стенками и с межклетниками между ними. Классифицируют их по выполняемой ими функции – ассимиляционная паренхима (в листьях и молодых стеблях), поглощающая паренхима (в молодых корнях), аэренхима (в органах водных растений), запасающая паренхима.

Цель работы: изучить строение клеток паренхимной ткани, расположение и функции этой ткани в растениях.

Исследуемые объекты: свежий клубень картофеля (Solanum tuberosum L.), семена гороха посевного (Pisum sativum L.), постоянные микропрепараты: поперечный срез стебля рдеста (Potamogeton natans), срез стебля купены лекарственной (Polygonatum officinale All.), срез листа камелии японской (Camellia japonica L.), продольный или поперечный срез зерновки хлебных злаков (пшеницы, ржи, ячменя, овса), поперечный срез корня ириса германского (Iris germanica L.).

Приборы и материалы: микроскоп, постоянные препараты, предметные и покровные стекла, вода, препаровальные иглы, пипетка, фильтровальная бумага, раствор Люголя.

Литература: Воронин «Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений» (с. 35-39, 63-69, 110-115), Барыкина и др. «Практикум по анатомии растений» (1971 с. 52-57, 138-143; 171-175; 1979 с. 51-57, 162-167, 197-200); Вехов и др. «Практикум по анатомии и морфологии высших растений» (с. 133-136, 165).