- •М.Н.Преображенский

- •1. Ультразвук

- •1.1. Типы и характеристики ультразвуковых волн

- •1.2. Затухание ультразвука

- •1.3. Излучение и прием ультразвука

- •1.4. Конструкция пьезоэлектрических преобразователей

- •1.5. Нормальное падение уз на границу раздела двух сред. Коэффициенты отражения и прозрачности

- •1.6. Наклонное падение ультразвуковых волн на границу раздела двух сред. Закон Снеллиуса

- •2. Методы ультразвуковой дефектоскопии

- •2.1.1. Принцип действия и структурная схема ультразвукового дефектоскопа

- •2.1.2. Представление дефектоскопической информации в виде развертки типа в

- •2.2. Теневой и зеркально-теневой методы ультразвуковой дефектоскопии (методы прохождения)

- •2.3. Эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии

- •2.4. Зеркальный метод

- •2.5. Обобщенная функциональная схема электронного блока современных микропроцессорных дефектоскопов

- •2.6. Диффузное и зеркальное отражение уз от поверхностей дефектов. Амплитуда эхо-сигнала

- •2.7. Координаты дефекта

- •2.8. Условные размеры дефекта

- •2.9. Основные параметры контроля, порядок их настройки

- •2.9.1. Проверка и настройка основных параметров контроля при работе с наклонными пэп

- •2.9.2. Проверка и настройка основных параметров контроля при работе с прямыми пэп

- •Литература

- •Содержание

2.3. Эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии

Эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии основан на посылке в изделие коротких ультразвуковых сигналов (зондирующих импульсов) и регистрации сигналов (эхо-сигналов), отраженных от выявляемых дефектов. Схемы его реализации прямым (а) и наклонным (б) преобразователями приведены на рис. 2.4.

При контроле прямым преобразователем наряду с эхо-сигналом от дефекта на экране может присутствовать донный сигнал. Возможен контроль лучом, отраженным от противоположной поверхности (рис 2.4 в) а также многократно отраженными лучами.

Признаком дефекта при эхо-методе контроля является появление в зоне контроля эхо-сигнала с амплитудой выше порога срабатывания АСД при заданной чувствительности дефектоскопа.

Эхо-метод контроля прямым ПЭП при наличии донной поверхности обычно совмещают с зеркально-теневым методом, т.е. анализируют как пропадание или уменьшение донного сигнала, так и появление эхо-сигналов от дефектов.

Эхо-методом с использованием поверхностных волн или поперечными волнами, падающими на поверхность со стоны изделия, надежно выявляются трещины выходящие на поверхность (рис. 2.4 г, в).

К достоинства эхо- метода можно отнести: односторонний доступ к контролируемому изделию, достаточно высокую чувствительность к дефектам и высокая точность определения координат дефектов.

Недостатками его являются: низкая помехоустойчивость к поверхностным отражателям и зависимость амплитуды эхо-сигнала от ориентации отражающей поверхности дефекта по отношению к акустической оси ПЭП.

2.4. Зеркальный метод

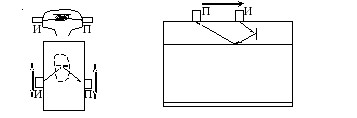

В некоторых случаях (например, трещина с зеркальной поверхностью, ориентированная под углом отличным от нуля к акустической оси преобразователя) эхо-метод может вообще не обнаружить даже сильно развитый дефект. Однако, если известно куда будет направлен отраженный от дефекта сигнал, приемник можно установить на его пути и зарегистрировать этот сигнал (рис. 2.5). Такой метод контроля называется зеркальным.

а б

Рис. 2.5. Схемы реализации зеркального метода контроля с одним отражением от дефекта (а) и с отражением от дефекта и конструктивного элемента изделия (б)

Признаком дефекта в этом случае является появление эхо сигнала выше порога срабатывания АСД в зоне контроля зеркально отраженного от дефекта (рис. 2.5,а) или эхо сигнала отраженного от дефекта и конструктивного элемента изделия (рис. 2.5, б).

Достоинство метода – позволяет обнаружить дефекты с зеркальной поверхностью, неблагоприятно ориентированной для эхо-метода. В тоже время надо точно знать ориентацию трещин, чтобы правильно установить приемный ПЭП.

2.5. Обобщенная функциональная схема электронного блока современных микропроцессорных дефектоскопов

Обобщенная функциональная (структурная) схема электронного блока современных микропроцессорных дефектоскопов с жидкокристаллическим (ЖКД) или электро-люминесцентным (ЭЛД) дисплеем приведена на рис. 2.6. Блок управления и индикации обеспечивающей работу дефектоскопа во всех режимах и состоит из жидкокристаллического (ЖКД) или электролюминесцентного (ЭЛД) дисплея и кнопочной панели управления. Мембранная кнопочная панель управления служит для задания или изменения параметров настройки, режимов работы, выводимых на экран ЖКД. В некоторых приборах для управления используются энкодеры. Устройство обработки включает в себя главный микропроцессор, а также энергонезависимую и оперативную память (ПЗУ и ОЗУ). Устройство цифрового интерфейса согласует работу составляющих частей дефектоскопа и преобразует аналоговые сигналы в цифровые (АЦП) и цифровые в аналоговые (ЦАП). Назначение остальных блоков ясно из их названия.

к ПЭП

генератор

ЗИ

приемник

цифровой интерфейс

преобразователь

напряжений ко

всем блокам сетевой

адаптер встроенный аккумулятор

Рис. 2.6. Обобщенная функциональная (структурная) схема электронного блока современных микропроцессорных дефектоскопов