- •М.Н.Преображенский

- •1. Ультразвук

- •1.1. Типы и характеристики ультразвуковых волн

- •1.2. Затухание ультразвука

- •1.3. Излучение и прием ультразвука

- •1.4. Конструкция пьезоэлектрических преобразователей

- •1.5. Нормальное падение уз на границу раздела двух сред. Коэффициенты отражения и прозрачности

- •1.6. Наклонное падение ультразвуковых волн на границу раздела двух сред. Закон Снеллиуса

- •2. Методы ультразвуковой дефектоскопии

- •2.1.1. Принцип действия и структурная схема ультразвукового дефектоскопа

- •2.1.2. Представление дефектоскопической информации в виде развертки типа в

- •2.2. Теневой и зеркально-теневой методы ультразвуковой дефектоскопии (методы прохождения)

- •2.3. Эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии

- •2.4. Зеркальный метод

- •2.5. Обобщенная функциональная схема электронного блока современных микропроцессорных дефектоскопов

- •2.6. Диффузное и зеркальное отражение уз от поверхностей дефектов. Амплитуда эхо-сигнала

- •2.7. Координаты дефекта

- •2.8. Условные размеры дефекта

- •2.9. Основные параметры контроля, порядок их настройки

- •2.9.1. Проверка и настройка основных параметров контроля при работе с наклонными пэп

- •2.9.2. Проверка и настройка основных параметров контроля при работе с прямыми пэп

- •Литература

- •Содержание

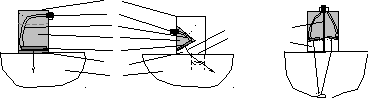

1.4. Конструкция пьезоэлектрических преобразователей

Для излучения и приема ультразвуковых колебаний используют пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП), рис. 1.6.

а 5 б в

5 б в

4

3 l 9

2 n 7

1

6 7

8

Рис. 1.6. Конструкция прямого (а), наклонного (б), и раздельно-совмещенного (в) ПЭП: 1 – пьзоэлемент, 2 – демпфер и заливная масса, 3 – подводящие провода, 4 – разъем, 5 – корпус, 6 – протектор, 7 – призма, 8 – контролируемый объект, 9 – электроакустический экран, n – стрела преобразователя (для наклонных), l – путь УЗ луча в призме

Пьезоэлемент (1) служит для преобразования электрических колебаний в акустические при возбуждении ультразвука и (или) обратно при его приеме. У прямого ПЭП (и в некоторых конструкциях раздельно-совмещенных (РС)) ПЭП он отделен от контролируемого изделия (8) протектором (6), который служит для защиты пьзоэлемента от истирания и механических повреждений. В наклонных и некоторых конструкциях РС ПЭП роль протектора выполняет призма (7), которая одновременно задает угол падения, то есть определяет угол ввода ультразвука в изделие. Пьезоэлемент соединен с разъемом (4) подводящими проводами (3). Демпфер (2) служит для создания коротких импульсов. Кроме того, вместе с заливной массой он придает преобразователю дополнительную механическую прочность. Все элементы ПЭП обычно помещаются в корпус (5).

Путь УЗ луча в призме это расстояние от центра пьезоэлемента до точки выхода луча.

Прямые ПЭП служат для ввода в изделие продольных волн, а наклонные как продольных (при углах призмы до первого критического), но чаще поперечных или поверхностных волн. В комбинированных ПЭП имеется более двух пьезоэлементов с различными углами ввода УЗ.

Маркируется пьезопреобразователь буквой П и набором цифр, например П 121-2,5-50. При этом первая цифра показывает способ ввода ультразвука в изделие и может быть: 1– контактный, 2 – иммерсионный, 3 – контактно-иммерсионный, 4 – бесконтактный. Вторая цифра относится к конструкции ПЭП и может быть: 1 – прямой, 2 – наклонный, 3 – комбинированный. Третья цифра показывает способ подключения ПЭП к дефектоскопу и может быть: 1 – совмещенная схема, 2 – раздельно-совмещенная, 3 – раздельная. Далее следует значение рабочей частоты в мегагерцах, угол ввода (для прямых может не указываться) и дополнительная информация изготовителя об особенностях конструкции, применяемых материалах, номере модели. На любом ПЭП обязательно указывается заводской номер.

1.5. Нормальное падение уз на границу раздела двух сред. Коэффициенты отражения и прозрачности

При нормальном падении ультразвуковой волны на границу раздела двух сред часть энергии волны отражается от поверхности раздела, а другая часть проходит сквозь нее (рис. 1.7). Распределение энергии отраженной и прошедшей волн зависят от механических характеристик граничащих материалов: скоростей волны и плотностей сред. В формулы обычно входит их произведение = С, которое называют удельным акустическим

Величина коэффициентов R и D не зависит от направления сопротивлением этих материалов.

Сталь Сталь Медь

Воздух Вода Сталь

Рис.1.7. Нормальное падение продольной ультразвуковой волны на границу раздела сред с различными характеристиками

Интенсивность отраженной волны отр определяется коэффициентом отражения R:

R=отр /пад, или отр =R пад , (1.7)

где пад – интенсивность падающей волны.

Коэффициент отражения зависит от характеристик сред:

R=(1С1–2С2 / 1С1+2С2)2 . (1.8)

Аналогично, интенсивность прошедшей волны прош тоже является долей интенсивности падающей волны и величину этой доли можно определить с помощью коэффициента D – коэффициента прозрачности (прохождения).

D =прош /пад или прош = D пад . (1.9)

При этом R+ D=1 или R+ D=100% .

(туда или обратно) распространения ультразвука.

Как видно из (1.8), чем больше разница между акустическими сопротивлениями сред, тем больше коэффициент отражения R и меньше, соответственно, коэффициент прозрачности D.

Например, граница сталь-воздух имеет большую разницу удельных акустических сопротивлений (СТАЛИ = 45, ВОЗД = 0,00075) и, как следствие, коэффициент отражения R практически равен 1 (отражается 100% энергии волны), а коэффициент прозрачности соответственно будет равен нулю: D 0. Поэтому при падении ультразвуковой волны из стали или другого материала на границу с воздухом волна не сможет пройти сквозь нее, а будет полностью отражаться. Для прохождения ультразвуковых колебаний из пьезопреобразователя в контролируемое изделие и обратно необходимо между ними обязательно вводить жидкостную прослойку, которая вытесняет воздух и т. о. исчезает граница воздух-материал.

С другой стороны, свойство ультразвуковых волн отражаться от границ сред с различными акустическими характеристиками используется для обнаружения дефектов типа нарушение сплошности: поры, трещины, заполненные газом (R = 1) или шлаковые и другие включения (0 R 1). Таким образом, пора, заполненная воздухом, будет давать больший эхо-сигнал, чем пора, заполненная шлаком.

Коэффициент прозрачности для границы раздела сталь–вода D 0,12 (ZВОДЫ = 1,5), а для границы раздела медь–сталь (ZМЕДИ = 42) коэффициент прозрачности будет 0,9997 (рис. 1.7). На рис. 1.7 для границы раздела медь–сталь коэффициент прозрачности будет максимальным.