2. Расчетная часть

Расчет защитного заземления имеет целью определить основные параметры заземления – число, размеры и размещение вертикальных электродов, а также длину горизонтальных соединительных электродов.

При расчетах искусственных заземляющих устройств (ЗУ) необходимо иметь в виду, что электрические параметры заземлителей зависят как от конструктивных характеристик ЗУ, так и от электрофизических свойств земли (удельного сопротивления грунта, структуры, влажности).

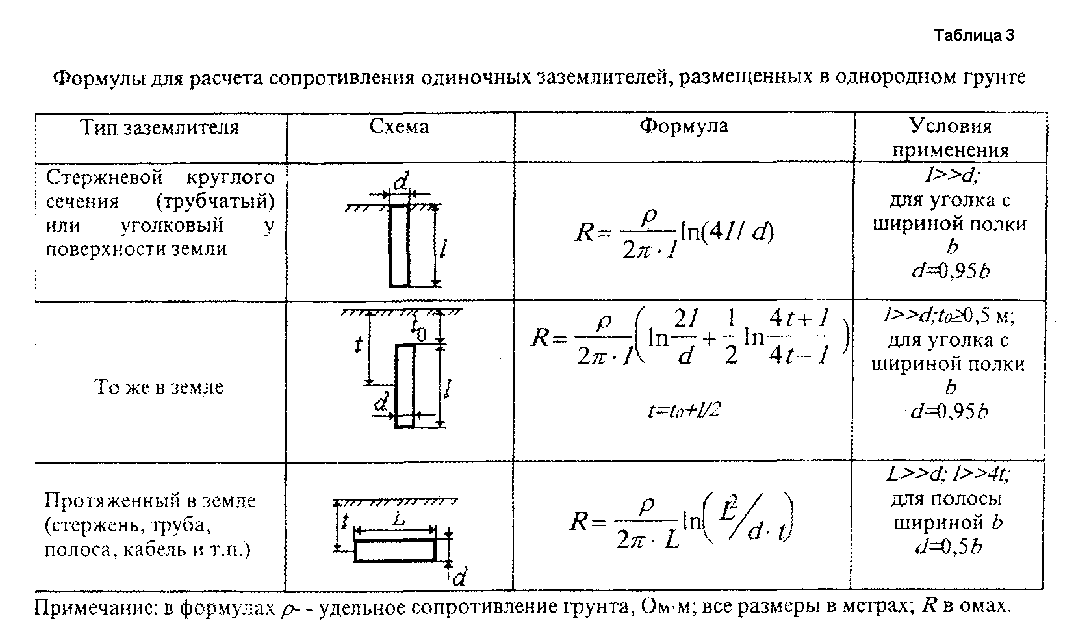

Сопротивление растеканию простейших одиночных заземлителей, расположенных в однородном грунте, определяется по формулам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Ф ормулы

для расчета сопротивления одиночных

заземлителей, размещенных в однородном

грунте

ормулы

для расчета сопротивления одиночных

заземлителей, размещенных в однородном

грунте

В этих формулах ρ -расчетное удельное сопротивление грунта:

ρ=ρгр • ψ , (2)

где: ρгр - удельное сопротивление грунта, приближенные значения которых представлены в табл.4;

Таблица 4

Приближенные значения удельных сопротивлений

|

Грунт |

Возможные пределы |

При влажности |

|

|

колебаний, ρгр Ом • м |

10—20%, Ом - м |

|

Глина |

8—70 |

40 |

|

Суглинок |

40—150 |

100 |

|

Песок |

400—700 |

700 |

|

Супесь |

150—400 |

300 |

|

Торф |

10—30 |

20 |

|

Чернозем |

9—53 |

20 |

|

Каменистый |

500—800 |

- |

|

Скалистый |

104-107 |

- |

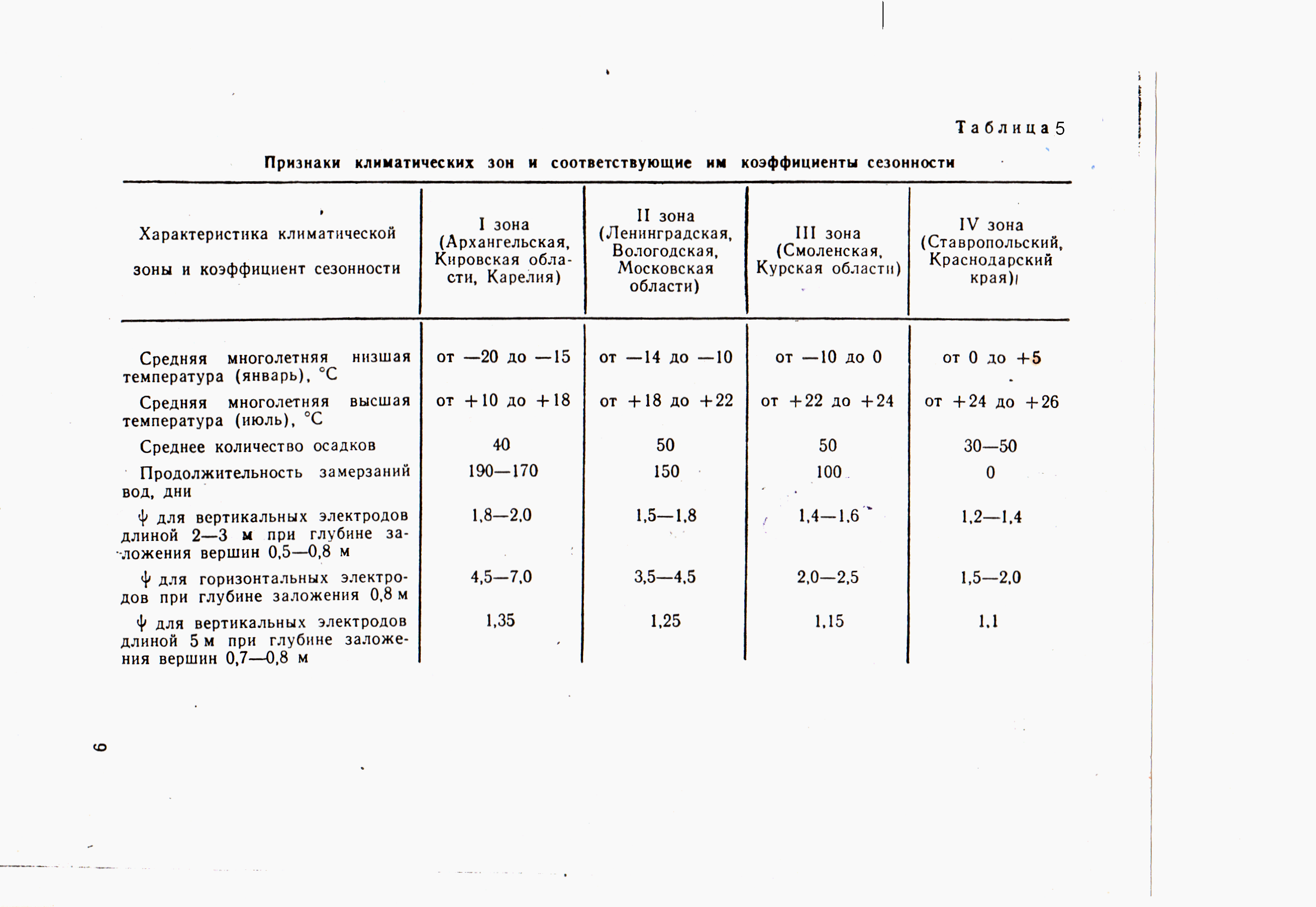

- ψ коэффициент сезонности, учитывающий изменение удельного сопротивления в течении года, из-за промерзания или высыхания земли, табл.5.

Таблица 5

Признаки климатических зон и их коэффициенты сезонности

Сопротивление растеканию одиночных заземлителей, как правило, больше допустимых значений, установленных ПУЭ. Поэтому применяют параллельное соединение одиночных заземлителей, получается так называемый групповой заземлитель. Такие заземлители состоят из нескольких, а иногда из весьма большого числа электродов (труб, уголков, стержней и полос), а расстояния между электродами из-за ограниченной площади заземлителя выбирается соизмеримыми с размерами электродов. Вследствие этого происходит взаимное экранирование электрических полей токов стекающих с элементов заземлителя, что приводит к увеличению сопротивления растеканию. Степень взаимного экранирования учитывается коэффициентами использования электродов, приведенных в табл. 6,7.

Таблица 6

Коэффициенты использования ηв вертикальных электродов без учета влияния соединительной полосы

|

|

При размещении |

в ряд |

При размещении по |

| ||

|

|

|

|

|

по контуру |

| |

|

а/1 |

ηв*ņ |

ņ

|

ηв |

ηв*ņ

|

ņ |

ηв |

|

|

1, 70 |

2 |

0, 85 |

2, 76 |

4 |

0, 69 |

|

|

2, 34 |

3 |

0, 78 |

3, 66 |

6 |

0, 61 |

|

|

2, 92 |

4 |

0, 73 |

5, 50 |

10 |

0, 55 |

|

|

3, 50 |

5 |

0, 70 |

9, 40 |

20 |

0, 47 |

|

1 |

3, 90 |

6 |

0, 65 |

16, 40 |

40 |

0, 41 |

|

|

5, 90 |

10 |

0, 59 |

23, 40 |

60 |

0, 39 |

|

|

8, 10 |

15 |

0, 54 |

36, 00 |

100 |

0, 36 |

|

|

9, 60 |

20 |

0, 48 |

м |

- |

- |

|

|

1, 82 |

2 |

0, 91 |

3, 12 |

4 |

0, 78 |

|

|

2, 61 |

3 |

0, 87 |

4, 38 |

6 |

0, 73 |

|

|

3, 32 |

4 |

0, 83 |

6, 80 |

10 |

0, 68 |

|

|

4, 05 |

5 |

0, 81 |

12, 60 |

20 |

0, 63 |

|

2 |

4, 62 |

6 |

0, 77 |

23, 20 |

40 |

0, 58 |

|

|

7, 40 |

10 |

0, 74 |

33, 00 |

60 |

0, 55 |

|

|

10, 50 |

15 |

0, 70 |

52, 00 |

100 |

0, 52 |

|

|

13, 40 |

20 |

0, 67 |

- |

- |

- |

|

|

1, 88 |

2 |

0, 94 |

3, 4 |

4 |

0, 85 |

|

|

2, 73 |

3 |

0, 91 |

4, 8 |

6 |

0, 80 |

|

|

3, 56 |

4 |

0, 89 |

7, 6 |

10 |

0, 76 |

|

|

4, 35 |

5 |

0, 87 |

14, 2 |

20 |

0, 71 |

|

3 |

5, 10 |

6 |

0, 85 |

26, 4 |

40 |

0, 66 |

|

|

8, 10 |

10 |

0, 81 |

38, 4 |

60 |

0, 64 |

|

|

11, 70 |

15 |

0, 78 |

62, 0 |

100 |

0, 62 |

|

|

15, 20 |

20 |

0, 76 |

- |

- |

- |

Таблица 7

Коэффициенты использования ηг горизонтальной соединительной полосы

|

Число вертикальных заземлителей (электродов) |

Заземлители (электроды) расположены в ряд |

Заземлители (электроды) расположены по контуру | ||||

|

ń |

a/l=1 |

a/l=2 |

a/l=3 |

a/l=1 |

a/l =2 |

a/l =3 |

|

2 |

0, 85 |

0, 94 |

0, 96 |

- |

- |

- |

|

4 |

0, 77 |

0, 89 |

0, 96 |

0, 45 |

0, 55 |

0, 70 |

|

6 |

0, 72 |

0, 84 |

0, 88 |

0, 40 |

0, 48 |

0, 64 |

|

8 |

0, 67 |

0, 79 |

0, 85 |

0, 36 |

0, 43 |

0, 60 |

|

10 |

0, 62 |

0, 75 |

0, 82 |

0, 34 |

0, 40 |

0, 56 |

|

20 |

0, 42 |

0, 56 |

0, 68 |

0, 27 |

0, 32 |

0, 45 |

|

30 |

0, 31 |

0, 46 |

0, 58 |

0, 24 |

0, 30 |

0, 41 |

|

40 |

- |

- |

- |

0, 22 |

0, 29 |

0, 39 |

|

50 |

0, 21 |

0, 36 |

0, 49 |

0, 21 |

0, 28 |

0, 37 |

|

60 |

- |

- |

- |

0, 20 |

0, 27 |

0, 36 |

|

70 |

- |

- |

- |

0, 20 |

0, 26 |

0, 35 |

|

100 |

- |

- |

- |

0, 19 |

0, 23 |

0, 33 |

Тогда сопротивление растеканию группового заземлителя Rгр можно найти:

,

(3)

,

(3)

где: Rв , Rг - сопротивления растеканию вертикального и горизонтального заземлителей (см.табл.3)

ήв ,ήг -коэффициенты использования вертикальных и горизонтальных заземлителей (см. табл.6, табл.7)

n- количество вертикальных электродов.

Расчет группового заземлителя проводится в следующей последовательности:

1. Задаются исходные данные: характеристика электроустановки и питающей сети (Рабочее напряжение, расчетный ток замыкания на землю, мощность питающих трансформаторов или генераторов); формы и размеры электродов, из которых намечено сооружение группового заземлителя, а также глубина погружения их в землю; план размещения заземлителей; данные по удельному сопротивлению грунта.

2. На основании исходных данных электроустановки и в соответствии с требованиями ПУЭ определяется допустимое сопротивление растеканию заземляющего устройства Rдоп .

3. По формулам приведенным в табл.3, вычисляется сопротивление растеканию одиночного вертикального заземлителя Rв . при этом значения ρ грунта и коэффициента сезонности ψ , необходимые для определения расчетного удельного сопротивления грунта ρ=ρгрун ψ , берутся по табл. 4 и табл.5.

4. Необходимое количество вертикальных электродов, можно было бы найти из выражения:

![]()

. Однако коэффициент экранирования ήв определяется количеством вертикальных электродов, которое неизвестно. Поэтому следует найти отношение Rв/ Rдоп равное произведению n*ήв и по этому значению по табл. 6. используя линейную апроксимацию найти значение n.

5. По формулам, приведенным в табл.3 вычисляется сопротивление растеканию горизонтальной соединительной полосы Rг. При этом длина полосы принимается:

L=1,05an - для заземлителей, расположенных по контуру;

L=1,05a(n -1) - для заземлителей, расположенных в ряд, где а – расстояние между вертикальными электродами, м

Поскольку наряду с экранированием вертикальных электродов возникает также экранирование между горизонтальными полосами и вертикальными электродами, результирующее сопротивление растеканию группового заземлителя находят с учетом коэффициента использования горизонтальной соединительной полосы ήг (см табл.7).

6.Далее необходимо сравнить вычисленное по формуле 3 значение Rгр с допустимой величиной Rдоп. Если Rгр << Rдоп,,то необходимо выполнить корректировку расчета путем уменьшения числа n.

После монтажа и далее при планово предупредительных ремонтах электроустановок, а для воздушных линий (ВЛ) до 1000В не реже 1 раз в 6 лет и 12 лет для ВЛ выше 1000В проводят измерение сопротивления заземляющего устройства. Испытания следует проводить в периоды наименьшей проводимости грунта. Проверку оформляют актом и результаты записывают в технический паспорт заземляющего устройства, в котором приведены данные о его конструктивном использовании.

Измерение сопротивления заземляющего устройства проводятся, как правило, специально предназначенными для этих целей приборами- в дальнейшем измеритель заземления.

Общим принципом измерения электрического сопротивления является измерение тока, протекающего через измеряемое сопротивление и напряжения на нем. Тогда искомое сопротивление можно найти по закону Ома – поделив напряжение на ток. Для этого в измерители заземления имеется источник питания U, который для исключения погрешности измерения, обусловленных электролизом грунтовых вод при протекании постоянного тока, выполнен в виде источника переменного тока.

Для создания цепи тока кроме самого заземляющего устройства необходимо иметь вспомогательный электрод Rвсп.,а также еще один электрод для измерения напряжения на заземляющем устройстве, так называемый зонд Rz/

Схема подключения указанных сопротивлений к измерителю заземления приведена на рис.2.

Зажимы 1-2-3-4 соответствует прибору М416, а Т –П1-Т2-П2 прибору Ф4103-М1. Следует заметить, что прибор измеряет сопротивление, подключённое к зажимам 1-2 или Т1-П1

соответствующего прибора.

В качестве вспомогательного электрода и зонда применяются стальные, неокрашенные стержни диаметром 0,01-0,02 м (10-20 мм), длиной 0,8-1 м. Стержни забивают в грунт на глубину не менее 0,5 м.

Рис 2. Схема измерения сопротивления заземления.

Д ля

исключения взаимного влияния электрических

полей токов стекающих с заземляющего

устройства, вспомогательного электрода

и зонда, определяющие точность измерений,

расстояние между указанными элементами

принимают в зависимости от размеров

заземляющего устройства, рис.3.

ля

исключения взаимного влияния электрических

полей токов стекающих с заземляющего

устройства, вспомогательного электрода

и зонда, определяющие точность измерений,

расстояние между указанными элементами

принимают в зависимости от размеров

заземляющего устройства, рис.3.

Рис.3. Варианты размещения заземлителя, вспомогательного электрода и зонда

Измерители заземления отличаются способом измерения указанных выше значений.

В приборе Ф4103-М1 используют генератор измерительного тока, величина которого не зависит от сопротивлений заземляющего устройства и вспомогательного электрода. Поэтому показания измерительного вольтметра пропорциональны сопротивлению заземляющего устройства.

В приборе М416 с помощью трансформатора тока создаются равные по величине токи в цепи «заземляющее устройство - вспомогательный электрод» и цепи «калиброванного сопротивления» с подвижным контактом К, к которому подключен индикатор, рис.4.

Рис.4. Схема измерения сопротивления заземления компенсационным методом

Передвигая подвижный контакт К, добиваются нулевого показания индикатора (мкА). Что соответствует условию:

I1 Rзу = I2 r1, а так как I1 = I2 , то Rзу = r1.

Так как I1 = I2 , то Rзу = r1.

Конструктивно приборы размещены в пластмассовом корпусе, на лицевой панели расположены рукоятки переключения пределов измерения, калибровки, включения-выключения прибора, а также четыре зажима для подключения к ним заземляющего устройства, зонда и вспомогательного электрода.