- •1.Основные термины и определения

- •3. Возникновение и развитие пожара. Параметры пожара

- •3.Условия возникновения пожара.

- •3.2. Опасные факторы пожара и взрыва. Вторичные проявления опасных факторов пожара

- •Критические значения офп

- •3.3. Динамика развития пожара. Условия распространения пожара в помещении, в здании, между зданиями.

- •Условия распространение пожара

- •4. Категорирование и классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

- •4.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- •4.2. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- •Разъяснения по определению категорий помещений в1 – в4

- •Методика определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения [10;11;12]

- •4.3. Примеры определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения

- •Огнестойкость конструкций

- •2.4.2.1. Общие положения

- •. Обеспечение безопасности людей

- •3.4.1. Общие положения

- •Требования к эвакуационным и аварийным выходам

- •Расчет эвакуации людей при пожарах

1.Основные термины и определения

Горение – экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней

мере, одним из трёх факторов: пламенем, свечением или выделением дыма [1].

Пламенное горение— горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем.

Тление— беспламенное горение материала.

Возгорание— начало горения под воздействием источника зажигания.

Возгораемость — способность веществ и материалов к возгоранию.

Воспламенение – начало пламенного горения под действием источника зажигания [1].

В отличие от возгорания, воспламенение сопровождается только пламенным горением.

Воспламеняемость— способность веществ и материалов к воспламенению.

Самовозгорание — возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов. Самовозгорание сопровождается пламенем, свечением или дымом.

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся пламенем. Самовоспламене- ние сопровождается только пламенем, в отличие от самовозгорания.

Пожар- неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [2].

Опасный фактор пожара— фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу [4].

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [2].

Пожарная безопасность (пожаробезопасность) — состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействие на людей опасных факторов, а также обеспечивается защита материальных ценностей [4].

Требования пожарной безопасности- условия социального и технического характера, установленныезаконодательством России, нормативными документами или уполномоченнымгосударственным органомв целях обеспеченияпожарной безопасности объектов.

Противопожарный режим- правила поведения людей,порядок организации работы, содержания помещений (территорий), обеспечивающие соблюдение тре-бованийпожарной безопасности и тушение пожаров.

Меры пожарной безопасности— действия по обеспечению пожарной безопасности (выполнению требований пожарнойбезопасности).

Категория пожарной опасности — классификационная характеристика пожарной опасности здания сооружения, помещения, пожарного отсека, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находящихся (образующихся) веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств.

3. Возникновение и развитие пожара. Параметры пожара

3.Условия возникновения пожара.

Пожар может возникать и распространяться только при соединении в определенном количественном соотношении трех составляющих (треугольник пожара).

|

|

1. горючая среда (ГС) 2.источник зажигания (ИЗ) 3. окислитель (ОК)

|

Основные понятия

Горением называют химическую реакцию окисления, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и света. Процесс горения твердых, жидких и газообразных веществ сравнительно одинаков и состоит в основном из трех стадий: окисление, самовоспламенение и горение. Процесс изменения состояния горючих веществ в процессе горения показан на рис.4.1

рис. 4.1

Горение в большинстве случаев сложный химический процесс. Он состоит из элементарных химических реакций окислительно-восстановительного типа, приводящих к перераспределению валентных электронов между атомами взаимодействующих молекул. Окислителями могут быть самые разные вещества: хлор, бром, кислород, кислородо-содержащие вещества и.т.п. Однако чаще всего приходится иметь дело с горением в атмосфере воздуха, при этом окислителем является кислород. Известно, что воздух представляет собой смесь газов, основным компонентом которой является азот (78 %), кислород (около 21 %) и аргон (0,9 %). Аргон является инертным газом и в процессе горения участия не принимает. Азот в процессе горения органических веществ также практически участия не принимает.

Горючее вещество и окислитель должны находиться в определенных соотношениях друг с другом.

Горение, как правило, происходит в газовой фазе. Поэтому горючие вещества, находящиеся в конденсированном состоянии (жидкие, твердые материалы), для возникновения и поддержания горения должны подвергаться газификации (испарению, разложению), в результате которой образуются горючие пары и газы в количестве, достаточном для горения.

В зависимости от агрегатного состояния горючих веществ горение может быть гомогенным и гетерогенным.

Гомогенное горение: компоненты горючей смеси находятся в газообразном состоянии. Причем, если компоненты перемешаны, то горение называюткинетическим. Если – не перемешаны –диффузионноегорение.

Гетерогенное горение: характеризуется наличием раздела фаз в горючей смеси (горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя).

Горение различается также по скорости распространения пламени и в зависимости от этого фактора оно может быть:

- дефляграционным(скорость пламени в пределах нескольких метров с секунду);

- взрывным(скорость пламени до сотен метров в секунду);

- детонационным (скорость пламени порядка тысяч метров в секунду).

Кроме того различают: ламинарноегорение, характеризуемое послойным распространением фронта пламени по горючей смеси;турбулентное, характеризуемое перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью выгорания.

Равномерное распространение горения устойчиво лишь в том случае, если оно не сопровождается повышением давления. Когда горение происходит в замкнутом пространстве, или выход газообразных продуктов затруднителен, то повышение температуры приводит к интенсивному расширению газовых объемов и взрыву.

Под взрывомпонимают быстрое превращение веществ, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу.

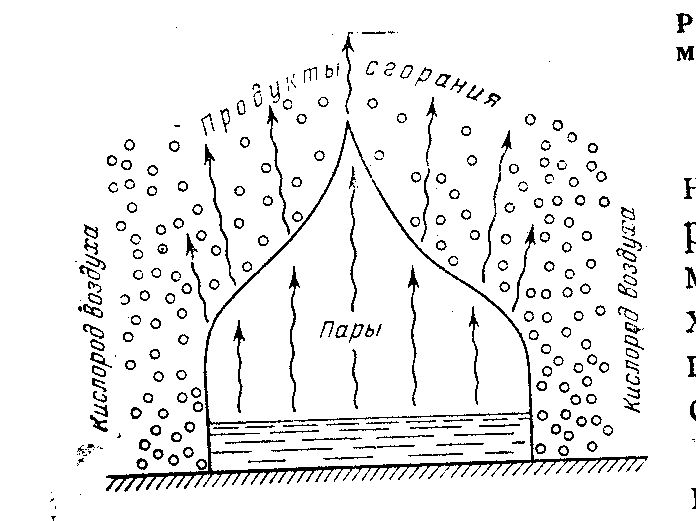

В зависимости от агрегатного состояния горючих веществ горение может быть гомогеннымигетерогенным. Примером гомогенного горения является горение паров, поднимающихся со свободной поверхности жидкости (рис.1.1), или горение газа, выходящего из трубы. Так как парциальное давление кислорода воздуха равно нулю, кислород из воздуха диффундирует через слой продуктов сгорания к зоне горения. Следовательно, при гомогенном горении скорость реакции горения зависит от скорости диффузии кислорода. Примером гетерогенного горения на поверхности твердого вещества является горение антрацита, кокса, древесного угля. В этом случае диффузии кислорода к зоне горения также препятствуют продукты сгорания, как это видно из схемы, показанной на рис. 1.2. Концентрация кислорода в объёме воздуха (С1) значительно больше концентрации его вблизи зоны горения (С0). При отсутствии достаточного количества кислорода в зоне горения химическая реакция горения тормозится.

Рис. 1.1 Схема зоны горения паров (гомогеннее горение)

Рис. 1.2 Схема диффузии кислорода в зону горения твёрдого вещества (гетерогенное горение)

Таким образом, полное время сгорания химически неоднородной горючей системы складывается из времени, необходимого для возникновения физического контакта между горючим веществом и кислородом воздуха τф, и времени, затрачиваемого на протекание самой химической реакции τх

τг= τф+ τх

В случае гомогенного горения величина τф называется временем смесеобразования, а в случае гетерогенного горения – временем транспортировки кислорода из воздуха к твёрдой поверхности горения.

В зависимости от соотношения τфи τх горения называютдиффузионнымикинетическим. При горении химически неоднородных горючих систем время диффузии кислорода к горючему веществу несоизмеримо больше времени, необходимого для протекания химической реакции, т. е. τф> τх, и практически τф≈ τх. Это значит, что скорость горения определяется скоростью диффузии кислорода к горючему веществу. В этом случае говорят, что процесс протекает в диффузионной области. Такое горение и называется диффузионным. Все пожары представляют собой диффузионное горение.

Если время физической стадии процесса несоизмеримо меньше времени, необходимого для протекания химической реакции, т. е. τф > τх, то можно принять τг ≈ τх.. Скорость процесса практически определяется только скоростью химической реакции. Такое горение называется кинетическим. Так горят химические однородные горючие системы, в которых молекулы кислорода хорошо перемешаны с молекулами горючего вещества, и не затрачивается время на смесеобразование.

Источник зажигания– средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения (открытый огонь, искры механические, тепло нагретых поверхностей и т.п.) [3].

Источником зажигания может явиться такое нагретое тело (при вынужденном воспламенении) или такой экзотермический процесс (при самовоспламенении), которые способны нагреть некоторый объем горючей смеси до определенной температуры, когда скорость тепловыделения (за счет реакции в горючей смеси) равна или превышает скорость теплоотвода из зоны реакции. Причем, мощность и длительность теплового действия источника должны обеспечивать поддержание критических условий в течение времени, необходимого для развития реакции с формированием фронта пламени, способного к дальнейшему самопроизвольному распространению.

Основными источниками зажигания являются:

разряд атмосферного электричества (прямой удар молнии, вторичное воздействие молнии, занос высокого потенциала);

электрическая искра (дуга). Основным признаком её проявления является термическое действие токов короткого замыкания, электрические искры (капли металла), электрические лампы накаливания общего назначения и искры статического электричества;

механические (фрикционные) искры (искры от удара и трения);

открытое пламя и искры двигателей (печей);

нагрев веществ, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования (нагрев при сжатии газов в компрессоре и отсутствии его охлаждения);

нагрев веществ при их самовозгорании.

Горючая среда – среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

На большинстве пожаров окислителем является кислород воздуха. Но бывают ситуации, когда горение начинается при контакте горючего вещества с другими более сильными окислителями (перманганат калия, концентрированная серная кислота и др.)

На многих производствах, где обращаются горючие вещества в атмосфере окислителя (воздуха), горючая среда присутствует постоянно, и именно пожароопасный источник тепла является тем единственным фактором, который может и должен быть устранен. Отсюда важность для пожарной профилактики изучения условий появления и методов предотвращения появления пожароопасных источников тепла.

Источники тепла очень разнообразны. Знание теоретических основ возникновения горения может помочь в разработке мероприятий, способствующих предотвращению возникновения пожара, а также в точной оценке пожарной опасности того или иного технологического процесса.

Основной принцип пожарной профилактики: предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Тепловой источник не считается источником при следующих условиях:

если источник тепла Ти не способен нагреть вещество выше 80% значения температуры самовоспламенения вещества Тсв или температуры самовозгорания вещества, имеющего склонность к тепловому самовозгоранию

Ти < 0,8 Тсв;

если энергия, переданная тепловым источником qи горючему веществу (паро-, газо-, пылевоздушной смеси) ниже 40% минимальной энергии зажигания qмин

qи < 0,4qмин;

если за время остывания теплового источника он не способен нагреть горючие вещества выше температуры воспламенения Тв;

Ти < Тв;

если время воздействия теплового источника τи меньше суммы периода индукции горючей среды τинд и времени нагрева локального объема этой среды от начальной температуры до температуры воспламенения

τи < τи

Параметры предполагаемого источника зажигания можно определить расчетным или опытным путем, а горючей среды – по справочной литературе.

По горючести вещества и материалы подразделяются три группы:

- негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, не способные к горению в воздухе;

- трудногорючие (трудносгораемые) — вещества и материалы, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;

- горючие (сгораемые) — вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Из группы горючих веществ и материалов выделяют легковоспламеняющиеся - способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источниказажигания

с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета

и т.п.).

Понятие горючести неэквивалентно более общему понятиюпожаровзрывоопасности. Так, негорючие вещества могут бытьпожароопасными (например, окислители, а также вещества,выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой,кислородом воздуха или один с другим).

Пожарная опасность горючих веществ характеризуется температурой вспышки и воспламенения.

Вспышка представляет собой быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.Температурой вспышкиназывают самую низкую темпера-туру горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхи-вать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для поддержания последующ-его горения. Источниками зажигания могут быть открытое пламя, лучистая энергия, искра, разряд статического электричества раскаленная поверхность и т.п. Прекращение горения объясняется тем, что теплота, переданная горючему веществу при вспышке, недостаточна для нагрева этого вещества до температуры его воспламенения.

Например, при нагревании керосина до температуры 40-50° С над его поверхностью от соприкосновения с пламенем зажженной спички появляется мгновенно затухающее пламя.

Повторная вспышка от пламени спички появляется только через некоторый промежуток времени, необходимый для накопления у поверхности запаса горючей смеси паров керосина с воздухом.

Жидкости с Твсп не выше 61° С относятся к легковоспла-меняющимся (ЛВЖ), более 61°С — к горючим (ГЖ). Особоопасными называют ЛВЖ с температурой вспышки не более 28°С.

Воспламенение – это возгорание сопровождающееся появлением пламени.

Температурой воспламенения называют температуру горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение вещества,

Процесс воспламенения представляет собой начальную стадию горения

Самовоспламенение - резкое увеличение скорости экзотермическихреакций, заканчивающихся пламенным горением.

Температура самовоспламенения Тсв— наименьшая температура окружающей среды, при которой наблюдается самовоспламенение вещества.