лекции по ОТ / Расчет вентиляции

.docВоздухообмен в зданиях может совершаться как за счёт естественного, так и за счёт искусственного перемещения воздуха с помощью специальных механических устройств. В первом случае вентиляцию называют естественная вентиляция (аэрация), во втором случае – механическая вентиляция.

По назначению вентиляцию различают:

-

вытяжную;

-

приточную;

-

приточно-вытяжную.

Вытяжная вентиляция с помощью технических средств обеспечивает вытяжку из помещения не соответствующего по составу или состоянию санитарным нормам воздуха в окружающую среду, а приток чистого наружного воздуха происходит через естественные приточные проёмы (двери, окна и т.п.). Приточная вентиляция напротив обеспечивает с помощью технических средств только приток в помещение чистого наружного воздуха, а удаление воздуха производственного помещения осуществляется через естественные вытяжные проёмы (окна, двери, фонари, трубы, шахты и т.п.).

По характеру работы вентиляцию разделяют:

-

общеобменная, обеспечивающая обмен воздуха во всём объёме помещения;

-

местная, осуществляющая смену воздуха на локальном участке помещения.

Естественная вентиляция находит широкое применение из-за её очевидных преимуществ: не требуется дополнительных эксплуатационных расходов на обслуживание технических устройств, плату за расход электрической энергии при работе двигателей механических вентиляторов и др.

Естественный воздухообмен в помещении происходит под действием разности температур воздуха внутри и снаружи здания, а также за счёт наличия разности давлений от действия ветра на здание.

Поток воздуха, встречая на своём пути препятствие (например, стену здания) теряет свою скорость. За счёт этого перед препятствием на наветренной стороне здания создаётся повышенное давление, воздух частично поднимается вверх и частично обтекает здание с двух сторон. На обратной заветренной стороне здания обтекающая его струя здания за счёт потери скорости создаёт разрежение. Эта разница давлений с разных сторон здания при обтекании его ветром носит название ветрового напора и является одной из составляющих естественного воздухообмена в помещениях.

В отличие от этого разность давлений, возникающая за счёт разности величин масс тёплого (более лёгкого) и холодного (более тяжёлого) воздуха, называют тепловым напором.

Внутри помещения воздух нагревается при соприкосновении с нагревательными элементами отопления, а в производственных помещениях за счёт соприкосновения с технологическим оборудованием и выделения тепла от нагревательных печей, работающих машин и станков. Согласно закону Гей-Люссака (французский учёный Ж.Л. Гей-Люссак, 1778-1850) относительное изменение объёма массы идеального газа при постоянном давлении прямо пропорционально изменению температуры:

![]()

где V – объём газа при температуре t;

V0 – объём той же массы газа при 0 0С;

V – коэффициент объёмного расширения газа, равный 1/273,15 0С.

При нагревании газа на 1 0С объём его согласно этому закону увеличивается на 1/273,15 часть первоначальной величины, следовательно, плотность и масса ограниченного объёма соответственно уменьшается. При охлаждении происходит обратное явление. Эта же закономерность верна и для смеси газов (сухой воздух).

Нагретый воздух поднимается в верхнюю часть помещения и вытесняется через имеющиеся там вытяжные проёмы (фрамуги окна, вытяжные шахты, трубы и т.п.) более тяжёлым холодным воздухом, входящим через приточные проёмы (открытые двери, окна и т.п.) в нижней части здания. За счёт этого процесса и возникает вектор давления, называемый тепловым напором.

Исходными данными при расчёте естественной вентиляции являются нормы температуры и влажности воздуха в помещениях, кратности обменов воздуха, ПДК ядовитых газов, паров, КПН пыли.

Первым этапом расчёта вентиляции является определение необходимого воздухообмена (производительности вентиляции) в помещении L, измеряемого в м3/ч.

Необходимый воздухообмен определяют в зависимости от назначения вентиляции:

-

для очистки воздуха от вредных веществ, выделяемых в результате производственного процесса:

![]() (1.8)

(1.8)

где КВ – количество выделяемых вредных веществ в помещении, мг/ч;

КД – ПДК вредных веществ или КПН пыли в воздухе рабочей зоны по санитарным нормам, мг/м3;

КН – предельно допустимые выбросы вредных веществ в окружающую среду, мг/м3.

-

для помещений с избыточными тепловыделениями производственного процесса, для охлаждения:

![]() (1.9)

(1.9)

где QИЗБ – избыточное выделение теплоты, Дж/ч;

tУ, tПР – соответственно температуры удаляемого и приточного воздуха, К (0С);

ПР – плотность приточного воздуха, кг/м3;

с – удельная теплоёмкость, Дж/кгК.

-

для помещений с избыточными выделениями влаги:

![]() (1.10)

(1.10)

где G – масса водяного пара, выделяющегося в помещение, г/ч;

dУ, dПР – соответственно допустимое влагосодержание воздуха рабочей зоны при нормируемой температуре, относительной влажности и влагосодержание приточного воздуха, г/кг.

-

для бытовых и административных помещений иногда санитарными нормами предусмотрено нормирование кратности обмена воздуха за 1 час КО, в этом случае:

![]() (1.11)

(1.11)

где V – объём вентилируемого помещения, м3.

Вторым этапом расчёта вентиляции является определение площади приточных и вытяжных проёмов.

Исходя из уравнения гидрогазодинамики о неразрывности при установившемся течении несжимаемой жидкости в трубе, производительность естественной вентиляции можно определить из соотношений:

-

для приточной вентиляции:

(1.11)

(1.11) -

для вытяжной вентиляции:

(1.12)

(1.12)

где LПР, LB – соответственно производительность приточной и вытяжной вентиляции, м3/ч;

- коэффициент, определяющий степень открытия приточных или вытяжных проёмов;

FПР, FВ – соответственно суммарная площадь приточных и вытяжных проёмов, м2;

VПР, VВ – соответственно скорость воздуха в приточных и вытяжных проёмах, м/с.

Первоначально определяют скорость воздуха в проёмах.

Скорость воздуха в проёме V определяется на основании соотношения для скоростного напора, полученного из уравнения Бернулли (швейцарский учёный Д. Бернулли, 1700 – 1782):

![]() (1.13)

(1.13)

где Н – скоростной напор, определяется суммой теплового и ветрового напоров, кг/м2;

g – ускорение силы тяжести, м/с2;

СР – средняя плотность воздуха, кг/м3.

При переходе от скоростного напора Н (кг/м2) к разнице давлений Р (Па) необходимо иметь в виду соотношение:

![]()

Рис. 1.6. Схема естественной вентиляции помещения

Тепловой напор НТ определяется из выражения:

![]() (1.14)

(1.14)

где h – высота по вертикали между осями приточных и вытяжных проёмов, м;

ПР, В – плотность соответственно приточного и вытяжного воздуха, кг/м3.

Часть теплового напора в здании определяет скорость в приточных проёмах, а другая часть – в вытяжных. В безветрие при равенстве площадей приточных и вытяжных проёмов и правильной (равной по высоте) конфигурации здания (рис. 1.6), когда плоскость равных давлений внутри здания (нейтральная зона) расположена в средней части по высоте помещения, в формулу (1.13) можно подставлять величину

![]()

При разной площади приточных и вытяжных проёмов, когда дисбаланс делается для увеличения, например, удаляемого объёма воздуха из помещения по сравнению с приточным объёмом воздуха, плоскость равных давлений (нейтральная зона) изменит своё расположение по отношению к средней части помещения по высоте. В этом случае расположение нейтральной зоны можно найти из соотношений:

(1.15)

(1.15)

где h – высота помещения между осями приточных и вытяжных проёмов, м;

hВВ , hВН – соответственно расстояния вверх и вниз от зоны равных давлений, м.

В соотношение (1.14) в качестве высоты по вертикали при определении вытяжного теплового напора и приточного теплового напора соответственно подставляется hВВ и hВН.

Расчёт вентиляции с учётом ветрового напора значительно усложняется, так как зависит не только от «розы ветров», т.е. направлений векторов средних многолетних за год (сезон) скоростей ветра для данной местности, по отношению к расположению здания, но и от аэродинамических свойств самого здания.

Ветровой напор НВ (кг/м2) в приближённых расчётах может быть определён из соотношения:

![]() (1.16)

(1.16)

где РВ – ветровое давление, Па;

VB - скорость ветра, м/с;

- средняя плотность воздуха, кг/м3;

кА – аэродинамический коэффициент здания:

-

с наветренной стороны кА = 0,7…0,85;

-

с заветренной стороны кА = 0,3…0,45.

После определения скорости воздуха в проёмах переходят к третьему этапу расчёта естественной вентиляции – расчёту суммарной площади приточных и вытяжных проёмов по соотношениям (1.11), (1.12).

В случаях, когда в производственных помещениях необходимо создание больших воздухообменов, требуется специальная организация воздухообмена и управление им.

Естественная, организованная и управляемая, вентиляция называется аэрацией.

Основными элементами естественной, организованной и управляемой, вентиляции (аэрации) являются:

-

створные переплёты (створки), которые применяют с верхней, средней и нижней осью вращения, если направление воздуха не имеет значения, то применяют створки с верхней или средней осью вращения (рис. 1.7); когда поток воздуха необходимо направить вверх, применяют створки с нижней осью вращения;

-

фонари – специальные конструкции кровли здания, значительно повышающие высоту вытяжных проёмов, что в значительной мере усиливает действие теплового и ветрового потока (рис. 1.8);

-

вытяжные шахты и трубы используют с целью повышения высоты вытяжных проёмов при отсутствии фонарей (рис. 1.8);

-

дефлекторы устанавливают на кровле на вытяжных трубах и шахтах, они усиливают тепловой и ветровой напор (рис. 1.9).

При расчёте механической вентиляции первый этап по определению необходимых воздухообменов в помещении совпадает с расчётом естественной вентиляции (аэрации) в соответствии с соотношениями (1.8)…(1.11).

Р ис.

1.7. Схема расположения створных переплётов

ис.

1.7. Схема расположения створных переплётов

Рис. 1.8. Схемы поперечных сечений зданий

1 – типовое, 2 – имеющее кровлю с фонарём, 3 – имеющее трубу (шахту) с дефлектором

Рис.1.9. Основные габаритные размеры дефлектора ЦАГИ

Второй этап расчёта механической вентиляции (рис.1.10, 1.11) состоит в прокладке по плану здания вытяжных и приточных воздуховодов круглого или прямоугольного сечения. Это связано с тем, что вентиляторы и двигатели к ним располагаются за небольшим исключением (потолочные вентиляторы и т.п.) в отдельных помещениях. В этом случае для подачи воздуха из окружающего пространства до вентилятора и от вентилятора до производственного помещения (приточная вентиляция) требуется устройство воздуховодов. Так же и для вытяжной вентиляции. Второй этап состоит из расчёта потерь давления в воздуховодах и требуемого полного давления, необходимого для создания механическими вентиляторами.

Потери давления в воздуховоде определяются гидростатическими и аэродинамическими потерями, которые можно определить из соотношения:

![]() (1.17)

(1.17)

где Ri – гидростатические потери давления в i – том участке воздуховода круглого или прямоугольного сечения длиной li (определяется по справочной литературе), Па/м;

![]() – аэродинамические (скоростные) потери

давления, Па;

– аэродинамические (скоростные) потери

давления, Па;

i – аэродинамический коэффициент местного сопротив-ления i – того участка воздуховода;

Vi – скорость воздуха в i – том участке воздуховода, м/с.

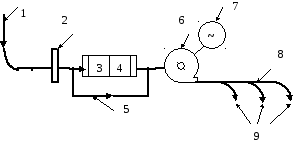

Р ис.

1.10. Принципиальная схема вытяжной

механической вентиляции

ис.

1.10. Принципиальная схема вытяжной

механической вентиляции

1 – местные отсосы; 2 – отводы; 3 – общий всасывающий воздуховод; 4 – очиститель воздуха; 5 – отстойник; 6 – вентилятор; 7 – электрический двигатель вентилятора; 8 – нагнетательный воздуховод; 9 – вентиляционная труба.

Р ис.

1.11. Принципиальная схема приточной

механической вентиляции

ис.

1.11. Принципиальная схема приточной

механической вентиляции

1 – воздухоприёмник; 2 – воздушный фильтр; 3 – нагреватель (калорифер); 4 – увлажнитель; 5 – обходной канал; 6 – вентилятор; 7 – электрический двигатель; 8 – воздуховод; 9 – приточные насадки.

Коэффициенты местного сопротивления при различных конструктивных элементах воздуховодов (местные отсосы, отводы, заборные патрубки, повороты воздуховода, фильтры, аппараты термовлажностной обработки воздуха, сужений, расширений, разветвлений, приточных устройств) определяются из аэродинамических испытаний и приводятся в справочной литературе.

Требуемое давление на выходе воздуховода (приточного или вытяжного) РН определяется из соотношений (1.11), (1.12) и (1.13). Исходя из необходимого расчётного воздухообмена, площади приточных или вытяжных насадок воздуховода, определяется скорость воздуха на приток или вытяжку, а по скорости воздуха V – необходимый напор или давление НН.

Полное давление Р, представляющее собой сумму требуемого давления на выходе воздуховода и потерь давления в воздуховоде, можно определить из соотношения:

![]() (1.18)

(1.18)

Третий этап расчёта механической вентиляции состоит из выбора номера вентилятора и расчёта мощности и выбора двигателя к нему. Вентиляторы подразделяются по номерам в зависимости от возможной производительности LПР в м3/ч. При выборе вентилятора (вентиляторов) его (их) производительность должна быть больше необходимого воздухообмена помещения L:

![]() (1.19)

(1.19)

Мощность двигателя (двигателей) к вентилятору (вентиляторам) N, кВт определяется из соотношения:

![]() (1.20)

(1.20)

где L – необходимый воздухообмен или потребная производи-тельность вентилятора (вентиляторов), м3/ч;

P – полное давление, Па;

В – КПД вентилятора;

П – КПД двигателя.

К местным механическим приточным и вытяжным вентиляционным установкам относят все виды устройств организации притока или вытяжки воздуха на рабочие места или другие локальные участки (воздушные души, воздушные завесы, вентиляция сварочных постов и т.п.). С помощью механической вентиляции можно осуществлять общеобменную приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию.

Приточно-вытяжная механическая вентиляция осуществляет и приток, и вытяжку воздуха из производственного помещения. В случае расположения цехов с вредными выделениями и без них в одном здании баланс воздухообмена на приток и вытяжку специально нарушают таким образом, чтобы в цехах без вредных выделений преобладал приток воздуха, а в цехах с вредными выделениями – вытяжка. В этом случае вредные выделения не будут попадать в цехи (помещения) без вредных выделений.

Механическая вентиляция в отличие от аэрации позволяет подвергать приточный воздух предварительной обработке: очистке, нагреву или охлаждению, увлажнению. При удалении воздуха из помещения устройства механической вентиляции позволяют уловить вредные вещества и очистить от них воздух перед выбросом в атмосферу. В последние годы для экономии энергетических ресурсов (тепла) находят применение вентиляционные системы с рекуперацией воздуха, т.е. удаляемый воздух подвергается очистке и кондиционированию (от слова кондиция – качество, термин ранее применялся только при характеристике качества тканей) и возвращается обратно в производственное помещение.

Автоматические приточно-вытяжные вентиляционные установки, которые служат для создания и автоматического регулирования заранее заданных параметров искусственного климата (температуры воздуха, чистоты, подвижности и влажности воздуха) получили название установок кондиционирования воздуха.