- •Уход за хирургическими больными

- •III-VI уровня аккредитации

- •Предусловие

- •Тема 1. Введение в хирургию. Гигиена в хирургическом стационаре. Работа младшего медицинского персонала в условиях хирургического отделения

- •1. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию:

- •2. Содержание темы Вопросы хирургической деонтологии. Правила поведения в хирургической клинике

- •Структура хирургической клиники

- •3. Вопросы для самоконтроля.

- •1. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •2. Содержание темы

- •Особенности ухода за больными, которые перенесли оперативное вмешательства на голове, шеи, грудной клетки

- •Тема 3. Уход за больными, оперируемыми на органах брюшной полости, промежности, конечностях. Повязки на живот, промежность, конечности. Уход за больными с переломами. Гипсовая техника.

- •1. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к занятию:

- •2. Содержание темы:

- •3. Вопросы для самоконтроля:

- •Методы современной антисептики, их характеристика

- •Тема 5. Организация работы в стерилизационной. Подготовка и стерилизация режущих, оптических, общехирургических инструментов. Стерилизация шовного материала

- •2. Содержание темы

- •Тема 6. Хирургическая операция, подготовка больных к операциям. Уход за больными в послеоперационном периоде

- •2. Содержание темы

- •Материалы для самоконтроля Тестовые задания к тем к тема № 1

- •К теме № 2

- •К теме № 3

- •К теме № 4

- •К теме № 5

- •К теме № 6

- •Список основной литературы

- •Список дополнительной литературы

2. Содержание темы:

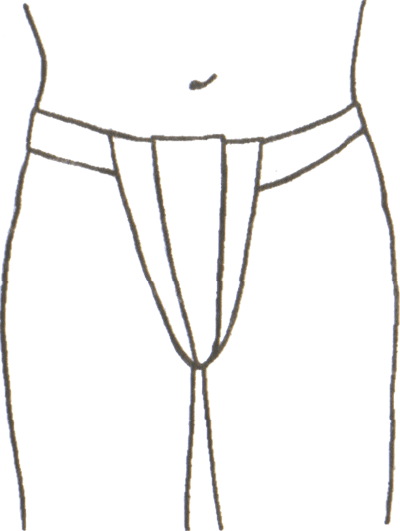

Повязки на живот, промежность. На верхнюю часть живота можно наложить обычную спиралевидную повязку. Бинтование начинают снизу и последовательными турами постепенно поднимают бинт вверх, где и закрепляют.

а б в

Рис. 10. Повязки на живот, паховую область, промежность: а - нисходящая спирально-колосовидные повязка на живот и тазобедренный сустав; б - колосовидными повязка на паховую область и верхнюю часть бедра; в – Т - подобная повязка на промежность.

На нижнюю часть живота спиралевидная повязка не применяется, поскольку она может легко сползти. Здесь целесообразно использовать специальную колосовидную повязку (рис. 10 а). Накладывая ее, бинтование начинают с верхней части, делают несколько спиральных ходов бинта вокруг живота. Затем бинт спускают на внешнюю часть бедра, обводят его и поднимают тем самым боком на живот, где снова повторяют спиральные туры вокруг живота. Спуск бинта на бедро проводят необходимое количество раз.

Подобная повязка накладывается на паховую область (рис. 10 б). Количество туров бинта вокруг живота и бедра, а также место их перекрещивания регулируют так, чтобы максимально закрыть паховую область. Таким образом, колосовидная повязка достаточно универсальна и может быть передней, задней, а также боковой.

Ранения в области промежности часто сопровождаются повреждением органов таза, кровеносных сосудов, половых органов и часто осложняются интоксикацией за счет попадания в рану мочи. Такие раны закрывают с помощью Т-образной повязки (рис. 10 в). В этом случае бинт делят на две части. С первой изготавливают своеобразный пояс, который обертывают вокруг талии и надежно закрепляют. Этот пояс служит опорой, к нему прикрепляют все ходы второй части, закрывающей промежность.

Повязка на локтевой сустав ("черепашья"). Конечноть сгибается под прямым углом относительно плеча. Восточная "черепашья" – повязка начинается двумя циркулярными оборотами бинта средней ширины вокруг верхней трети предплечья. Затем, через сгибательную поверхность сустава, бинт раскатывают наискось вверх нижней трети плеча и делают вокруг него петлю. Затем бинт вращается через сгибательную поверхность сустава, делая обратный перекрест. В такой последовательности обороты повторяются так, чтобы каждый последующий из них прикрывал половину предыдущего, передвигаясь по разгибательной поверхности к центру сустава. Участок перекрещивания бинта при этом не меняются. Когда вся разгибательная поверхность забинтована, повязка заканчивается двумя циркулярными оборотами вокруг нижней трети плеча.

Восходящая "черепашья" - накладывается так же, только первый вращательное движение проходит через центр сустава, а последующие смещаются по разгибательной поверхности на плечо и предплечье.

В обоих вариантах обороты бинта перекрещиваются в центре сгибательной поверхности сустава; при этом одна петля "8-образно" захватывает верхнюю треть предплечья, вторая – нижнюю треть плеча.

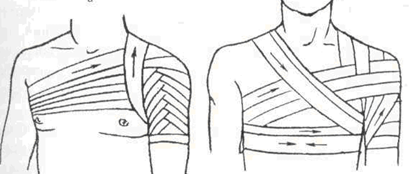

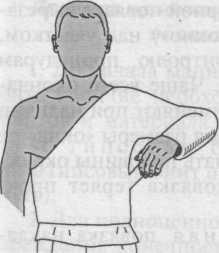

"Восьмиобразная" повязка на плечевой сустав. Для фиксации плечевого сустава используют крестообразную, восьмиобразную и колосообразную (рис. 10 а) повязки.

Повязка на плечевой сустав, грудную клетку и подмышечный участок (рис. 10 б) начинается двумя циркулярными оборотами налево в направлении справа вокруг грудной клетки на уровне подмышечных участков. Затем бинт с передней поверхности грудной клетки разворачивают наискось вверх на левое предплечье через внутреннюю часть ключицы в левую подмышечную область и снова на предплечье поврежденной стороны, перекрещивая при этом уже наложенный оборот бинта. Далее бинт накладывают по задней поверхности грудной клетки неповрежденного участка и по передней поверхности грудной клетки перемещаются на левое предплечье. В такой последовательности фиксируют плечевой сустав.

а б

Рис. 10. Колосообразная повязка: а - на плечо; б - повязка на плечевой сустав, грудную клетку и подмышечный участок.

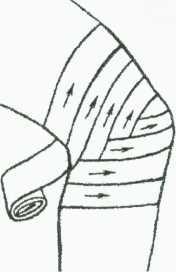

Наложение повязки на коленный сустав "Черепашья". Перед наложением повязки выполняется легкое сгибание ноги в колене. Восходящая повязка начинается двумя циркулярными оборотами через центр сустава. Затем бинт направляют косо вверх, смещаясь на половину центрального оборота, делая петлю вокруг дистальных отделов бедра и возвращая обратно в подколенную ямку, образуя в центре перекрест. Далее бинт оборачивают наискось вниз, смещаясь на половину центрального оборота, возвращаясь к подколенной ямки. В такой последовательности обороты повторяют до тех пор, пока не будет закрыта вся разгибательная поверхность сустава. Заканчивается повязка круговым оборотом вокруг нижней трети бедра. Восточная повязка начинается циркулярными оборотами вокруг верхней трети голени. Далее бинт раскатывают наискось вверх через подколенную ямку, делают петлю вокруг нижней трети бедра и через подколенную ямку возвращаясь на голень. В такой последовательности обороты повторяются несколько раз, смещаясь на половину ширины бинта к центру сустава. Заканчивается повязка циркулярными оборотами вокруг нижней трети бедра (рис. 11).

Рис.11. Черепашья повязка на коленный сустав.

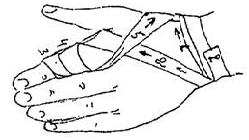

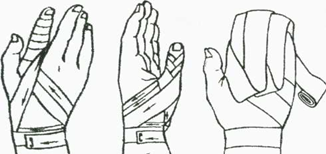

Повязки на верхнюю конечность. Для бинтования пальцев кисти применяют в основном спиральные повязки, которые начинаются круговыми ходами вокруг запястья, затем ведут бинт по тыльной поверхности кисти до конца пальца, окутывая его спиральными ходами. Повторяя предыдущие ходы, можно наложить такую повязку на все пальцы руки (рис. 12 а, б, в). На кисть можно накладывать повязку в виде перчатки на все 4 пальца и запястья (рис. 12 в).

а б в г

Рис. 12. Бинт повязки на: а, б, в - пальцы; г - пальцы и кисть.

Повязки на стопу. Крестообразную или поворотную повязку (рис. 13 а) применяют при растяжениях связок голеностопного сустава.

Начинают ее с циркулярного фиксирующего тура в нижней трети голени, после чего бинт ведут косо на тыл стопы на противоположную сторону, огибая стопу, и снова косо вверх возвращают бинт на голень. Обойдя голень сзади, повторяют подобные ходы бинта несколько раз. Повязку заканчивают циркулярным туром на голени.

На пятку накладывают восьмиобразную фиксирующую повязку (рис.13 б). На стопу без пальцев накладывают колосовидные и поворотные повязки (рис. 13 в, г). На большой палец лучше накладывать повязку, фиксируя ее к голени (рис. 13, д).

а б в г д

Рис. 13. Бинт повязки на стопу: а - голеностопного сустава; б - на пятку; в - на стопу без пальцев; г - на всю стопу; д - на большой палец.

Наложение на конечности повязок, которые затвердевают. Особенности ухода за больными с переломами. В общехирургическом отделении всегда находится на лечении несколько больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Чаще это люди, которых госпитализируют в экстренном порядке с переломами костей или вывихами в суставах, и тяжелобольные, которые требуют специального лечения и особого ухода. В большинстве случаев это лежачие больные, находящиеся на вытяжении, или фиксированные гипсовыми повязками на конечностях.

Уход за травматологическими больными имеет ряд особенностей. Персонал, ухаживающий за этими больными, должен знать динамику патологического процесса, точно знать, какая кость повреждена, открытый перелом или закрытый, каково состояние сосудов и нервов конечности после травмы, нет нарушения кровообращения в концовке, операция проведена и под каким обезболиванием.

Больных с переломами позвоночного столба, таза кладут на щит (чаще деревянный), которым прикрывают сетку кровати или используют функциональную кровать. Щит должен быть гладким, без щелей и трещин. Перед использованием щит надо продезинфицировать (облиты кипятком, опрыскать дезинфицирующим раствором или осыпать порошком). На щит кладут тонкий матрас и прикрывают его простыней, под которую иногда подстилают клеенку. Поскольку такие больные длительное время лежат неподвижно, надо следить за тем, чтобы не образовывались складки на покрывалах, которые давят на кожу. Часто пользуются приставками к кровати, на которые кладут травмированную конечность.

Одним из самых распространенных методов лечения при переломе костей является наложение гипсовой повязки. Для этого используют гипс, который при смешивании с водой превращается в массу, затвердевает через 5-7 мин. Это свойство гипса используют для изготовления гипсовых бинтов, которыми иммобилизуют конечности.

Гипсовая иммобилизация - самый распространенный метод консервативного лечения переломов у детей. Принципы наложения гипсовых повязок у детей такие, как и у взрослых, но учитывая особенность к возникновению у них отеков, используют лонгетно-гипсовые повязки, которые охватывают до 2/3 конечности. Обязательно нужно использовать прокладку для уменьшения негативных реакций. Через 5-10 суток, в зависимости от перелома и степени отека тканей, проводится рентгенологический контроль для предупреждения смещения отломков.

Пробы для определения качества гипса. Гипс и воду в соотношении 1:1 смешивают и формируют шарик; через 7-10 минут она затвердеть и не разбиться при падении с высоты. При сжатии гипсового порошка в кулаке он свободно проходить между пальцами, а при разжимании кулака на ладони должен остаться незначительное количество гипса. Такой гипс считается пригодным к использованию.

Правила наложения гипсовых повязок:

К началу выполнения манипуляции нужно проверить наличие необходимых инструментов, а также качество гипсовых бинтов.

Для полноценной фиксации необходимо зафиксировать как минимум два смежных сустава.

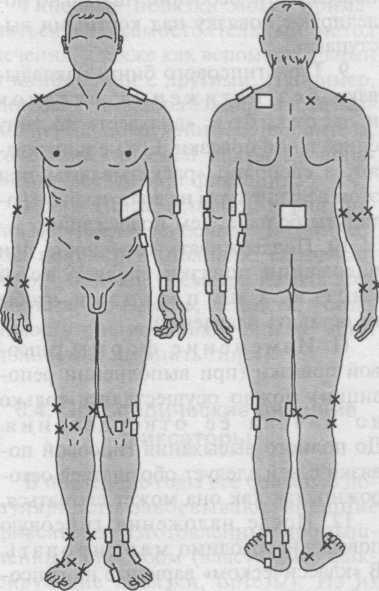

Рис. 14. Костные выступы подлежат защите от давления при наложении гипсовой повязки.

При фиксации конечности предоставляется функционально выгодное положение для предупреждения возникновения контрактур.

Повязка не должна мешать отправлению физиологических потребностей.

Концевые фаланги пальцев конечности надо оставлять открытыми для контроля состояния кровоснабжения и иннервации.

После наложения повязки нужно вымыть открытые участки конечности для контроля.

Края повязки не должны быть острыми, их моделируют по изгибам конечности. Ватные прокладки надо поместить над костными выпячивания для предупреждения пролежней и возникновения трения (рис. 14).

а б

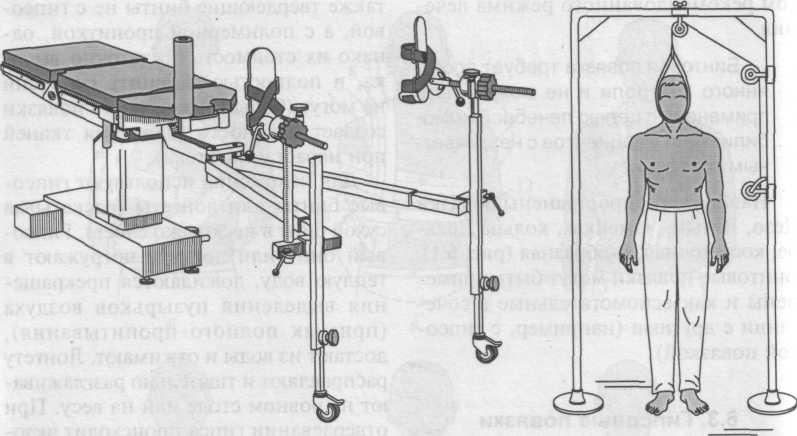

Рис. 15. Специальные средства для наложения гипсовых повязок:

а - ортопедический стол; б - рама Гоффа.

Перед наложением гипсовой повязки костные выступы защищают ватнимы прокладками. Надо помнить, что со временем они могут сместиться и давить на мягкие ткани, вызывая боль, а со временем - и пролежни. Иногда в таких случаях разрезают гипсовую повязку и раздвигают ее края до исчезновения боли. Особого внимания требуют больные впервые часы после наложения гипсовой повязки, поскольку могут развиться такие осложнения, как сжатие кровеносных сосудов и нервов. Пренебрежение этим может привести к параличу, парезу, омертвению дистальных отделов конечности.

Туго наложенная повязка может вызвать пролежни, некроз тканей, вплоть до гангрены. Для предотвращения осложнений нужно внимательно прислушиваться к жалобам больного (боль в конечности, ощущение ползания мурашек, зябкость), наблюдать за дистальными отделами конечности (пальцами), которые должны быть открытыми. Появление боли, побледнение и охлаждения пальцев или их синюшность - сигнал о том, что надо немедленно разрезать гипсовую повязку и устранить причину появления осложнения. Конечность с наложенной на нее гипсовой повязкой должна быть чуть приподнятой, чтобы не было застойных явлений. Верхние конечности надо подвешивать.

В случае открытых переломов и ран, на которые наложена окончатая гипсовая повязка, следить за температурой тела, появлением боли в области раны, картиной крови. Если на третьи-четвертые сутки повысилась температура тела, появилась боль, нужен контроль раны. После оперативного вмешательства на кости и наложенной затем гипсовой повязкой необходимо следить, чтобы повязка не пропиталась кровью.

Если гипсовая повязка в положении больного на спине сжимает грудную клетку и затрудняет дыхание, под нее подкладывают на уровне груди мешочек с песком, который после наложения повязки снимают. Повязка при этом поднимается, освобождая грудную клетку и не нарушая дыхания.

Виды гипсовых повязок. Лонгетно-гипсовая повязка изготавливается из ранее подготовленного пласта гипсового бинта в 5-12 слоев. Для достаточной иммобилизации лонгетно повязка должна охватывать 2/3 объема конечности (рис. 16 а). Перед наложением лонгета должна быть тщательно выровнена, не иметь складок и неровностей, которые при высыхании могут привести к осложнениям в процессе наложения повязки нужно моделировать все изгибы и выступления конечности. Концевые фаланги пальцев конечности надо оставлять открытыми для контроля состояния кровоснабжения и иннервации.

а

б

б в

в г

г д

д

е

є

є ж

ж з

з

Рис. 16. Виды гипсовых повязок: а - лонгетная, б - лонгетно-циркулярная, в - окончатая, г - мостовидная, д - шарнирная, е - торакобрахиальная, ж - торако-краниальная, з- кокситная, к - корсетная.

Преимущества лонгетной повязки это прежде всего то, что при возникновении отека мягких тканей можно расширить края повязки или можно разрезать часть повязки из обычного бинта и раздвинуть края гипсовой повязки, не снимая ее. При необходимости, при уменьшении отека повязку можно перевести в циркулярную.

Циркулярная гипсовая повязка – круговая, глухая, обеспечивает более полноценную иммобилизации. На конечность накладывают ватно-марлевую прослойку, в местах выступов и изгибов дополнительно прокладывают вату. Надо тщательно разровнять прокладку. Гипсовый бинт погружают в теплую воду и отжимают, круговыми движениями (по часовой стрелке) накладывают туры бинта, каждый последующий должен захватывать 2/3 предыдущего, бинтуют от начала до конца гипсовой повязки (с дистальных в проксимальных отделов), после каждого тура повязку надо моделировать. Все туры надо класть без давления в мягкие ткани. Концевые фаланги пальцев конечности надо оставлять открытыми для контроля состояния кровоснабжения и иннервации. Неверно наложенная повязка может привести к тяжелым осложнениям. Виды циркулярной повязки: циркулярная рассеченная, окончатая, мостовидная, шарнирная (рис. 16 б-с).

При переломе шейного отдела позвоночника осуществляют вытяжение за голову специальной петлей (Глиссона) из плотной ткани или кожи. Ее крепят пряжками и ремешками к затылку и подбородку. К петле привязывают шнурок, который перебрасывают через блок, и к нему подвешивают груз. Для противовеса головной конец кровати несколько поднимают. На время кормления больного переднюю часть петли распускают, чтобы он мог пережевывать пищу.

При переломе бедренной или большеберцовой костей часто используют скелетное (в сочетании с лейкопластырного или клеоловим) вытяжение. Конечность кладут на специальную шину согнутой в тазобедренном и коленном суставах положении. При необходимости скелетного вытяжения пользуются спицами, проведенной в стерильных условиях за надмыщелки бедренной кости или бугристость большеберцовой, в случае лейкопластырного - полосами лейкопластыря, приклеенными к коже в виде петли, а в случае клеолового - полосками мягкой фланели или бумазеи, которые фиксируют к коже клеолом. Вытяжение у детей используют значительно реже. У детей до 3 лет используют лейкопластырное или клеоловое вытяжение, что дает возможность не травмировать кость и удерживать место перелома, но при этом методе фиксации груз будет малым, не более 4,4-5 кг. У старших детей используют скелетное вытяжение при косых, внутренне- суставных переломах, переломах со значительным смещением отломков.

Основные принципы скелетного вытяжения:

Расслабление мышц поврежденной конечности.

Постепенное устранение смещения отломков.

Содержание репозиции за счет постоянной тяги в необходимом направлении.

Возможность широкого доступа к участку повреждения.

Проведение контроля состояния конечности (цвет, чувствительность, кровообращение и т.д.).

Проведение перевязок, лечебных процедур не прекращая вытяжения.

Возможность дополнительной коррекции, регулирование вытяжения для устранения смещения (боковые тяги, пилоты и т.д.).

При любом методе скелетного вытяжения необходимо следить за состоянием наклеек, положением конечности, выбором груза, костями, которые выступают под кожей (возможность пролежней), положением спицы.

Все тяжелые больные с гипсовыми повязками и скелетным вытяжением должны получать гигиеническую ванну не реже 1 раза в 10 дней. Гипсовую повязку изолируют от воды и обмывают все участки открытой кожи больного.

В лечении травматических поражений костей важную роль играет лечебная физкультур. Она должна проводиться уже с первых суток после начала вытяжения или наложение гипсовой повязки. Несмотря на фиксацию травмированных костей, нужно сокращать мышцы, выполнять движения в суставах, даже при фиксации гипсовой повязкой.

Ранние движения предотвращают развитие тугоподвижности суставов, атрофии мышц после снятия скелетного вытяжения или гипсовой повязки. В этот период нужно назначать физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, массаж.