- •Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда Трехзондозый метод

- •Метод вольтфарадных характеристик контакта металл-полупроводник

- •Эквивалентная схема контакта металл-полупроводник

- •Фазовый угол и его зависимость от напряжения смещения

- •Влияние подготовки поверхности полупроводника

- •Контакт ртуть-полупроводник

- •Погрешность метода

- •Некоторые другие источники погрешности измерений Индуктивность кабелей и конструктивная емкость контактного устройства

- •Последовательное сопротивление контактного устройства

- •Площадь контакта ртуть-полупроводник

- •Измерения в образцах сp-n-переходом и диэлектрическим слоем на обратной стороне

- •Современное оборудование, реализующее метод вфх контакта мп

- •Электрохимическое профилирование

- •Профилометр для полупроводников Polaron pn 4100.

- •EcvPro. Электрохимический cv-профилометр

- •Ячейки для электрохимического профилирования и уплотнительные кольца.

- •Электрохимические измерения высокой точности.

- •Преимущества ecv-Pro.

- •EcvPro в качестве альтернативы другим приборам.

- •Увеличение производительности при уменьшении стоимости.

- •Сравнительные характеристики различных электрохимических профилометров

- •Оптические методы определения концентрации свободных носителей Определение концентрации свободных носителей по оптическому поглощению

- •Определение концентрации свободных носителей по плазменному резонансу

- •Эффект Холла

- •Влияние полярностей тока I и магнитного поля b на знак поперечных эдс

- •Метод магнитосопротивления

- •Квантовый эффект Холла в наноразмерных слоях

Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда Трехзондозый метод

Особые трудности при контроле качества эпитаксиальных структур вызывает измерение удельного сопротивления эпитаксиальных слоев, выращенных на сильнолегированной подложке.

П о

вышеупомянутым причинам (шунтирование

более высокоомного слоя низкоомной

подложкой) четырехзондовый метод не

пригоден для контроля удельного

сопротивления эпитаксиальных слоев,

выращенных на сильнолегированной

подложке.

о

вышеупомянутым причинам (шунтирование

более высокоомного слоя низкоомной

подложкой) четырехзондовый метод не

пригоден для контроля удельного

сопротивления эпитаксиальных слоев,

выращенных на сильнолегированной

подложке.

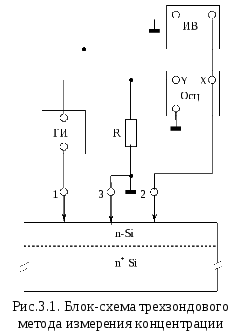

Трехзондозый метод, основан на измерении напряжения пробоя точечного контакта МП и ранее широко использовался для контроля концентрации легирующей примеси в эпитаксиальных n-n+ и p-p+ структурах.

Н а

поверхность полупроводника опускают

три зонда (рис.3.1). Зонды 1 и 2

образуют

с полупроводником омические контакты,

а зонд 3

создает

потенциальный барьер. Измеряют напряжение

пробоя этого контакта. Между зондами 1

и 3

прикладывают

пульсирующее напряжение с полярностью,

соответствующее обратному смещению

контактного барьера 3.

Контакт между зондом 1 и полупроводником

не строго омический, и на нем может

падать напряжение за счет протекающего

тока. В результате точность измерения

пробивного напряжения снижается. Поэтому

измерение напряжения на контакте между

зондом 3

и полупроводником осуществляют

с помощью зонда 2,

используя

осциллограф и импульсный

вольтметр с большим входным сопротивлением.

Тока в цепи контактов 2

и 3 и

падения напряжения на контакте 2

нет.

Обратная ветвь ВАХ точечного контакта

представлена на рис.3.2.

а

поверхность полупроводника опускают

три зонда (рис.3.1). Зонды 1 и 2

образуют

с полупроводником омические контакты,

а зонд 3

создает

потенциальный барьер. Измеряют напряжение

пробоя этого контакта. Между зондами 1

и 3

прикладывают

пульсирующее напряжение с полярностью,

соответствующее обратному смещению

контактного барьера 3.

Контакт между зондом 1 и полупроводником

не строго омический, и на нем может

падать напряжение за счет протекающего

тока. В результате точность измерения

пробивного напряжения снижается. Поэтому

измерение напряжения на контакте между

зондом 3

и полупроводником осуществляют

с помощью зонда 2,

используя

осциллограф и импульсный

вольтметр с большим входным сопротивлением.

Тока в цепи контактов 2

и 3 и

падения напряжения на контакте 2

нет.

Обратная ветвь ВАХ точечного контакта

представлена на рис.3.2.

Напряжение пробоя точечного контакта зависит от многих внешних факторов, поэтому аналитической формулы для расчета удельного сопротивления по измеренному значению пробивного напряжения не существует. Трехзондовый метод - калибровочный. Калибровка производится по рабочим эталонам с известным удельным сопротивлением. По результатам измерения эталонов строится градуировочная кривая UB=f(ρ) или UB=f(N).

Диапазон измеряемых удельных сопротивлений – от 0.1 до 4 Ом·см. В указанном диапазоне калибровочная кривая может быть аппроксимирована степенной функцией (рис.3.3)

UB=AN-B, (3.1)

или

UB=ρ. (3.2)

Параметры A и B калибровочной кривой и погрешность трехзондового метода зависят от ряда факторов. Вольт-амперная характеристика точечного контакта должна позволять точно фиксировать момент пробоя, что, в первую очередь, определяет точность измерения напряжения пробоя. Достигается это соответствующим выбором материала зондов, формой контактирующей площадки и нагрузкой на нее.

В спомогательные

зонды1

и 2 изготавливаются

из таких материалов, как инструментальная

сталь или твердые специальные сплавы,

что позволяет получить низкие контактные

сопротивления. Чтобы точка перегиба

вольтамперной характеристики в момент

пробоя фиксировалась очень четко,

сопротивление контактного барьера

должно быть достаточно высоким. Для

этого контактирующую поверхность зонда

3 делают с малым радиусом закругления

- порядка нескольких единиц или десятков

микрометров. С увеличением давления на

зонд токи утечки контактного барьера

возрастают, а пробивное напряжение

падает. Происходит это вследствие

увеличения площади контактирующей

площадки в результате упругой и

пластической деформации острия зонда

под нагрузкой. Чтобы ограничить случайную

ошибку измерений вследствие упругой

деформации острия зонда и систематическую

погрешность из-за его пластической

деформации, зонды изготавливают из

твердых материалов, а давление на зонд

строго эталонируют и устанавливают по

возможности минимальным, но обеспечивающим

хорошую сходимость результатов измерений.

спомогательные

зонды1

и 2 изготавливаются

из таких материалов, как инструментальная

сталь или твердые специальные сплавы,

что позволяет получить низкие контактные

сопротивления. Чтобы точка перегиба

вольтамперной характеристики в момент

пробоя фиксировалась очень четко,

сопротивление контактного барьера

должно быть достаточно высоким. Для

этого контактирующую поверхность зонда

3 делают с малым радиусом закругления

- порядка нескольких единиц или десятков

микрометров. С увеличением давления на

зонд токи утечки контактного барьера

возрастают, а пробивное напряжение

падает. Происходит это вследствие

увеличения площади контактирующей

площадки в результате упругой и

пластической деформации острия зонда

под нагрузкой. Чтобы ограничить случайную

ошибку измерений вследствие упругой

деформации острия зонда и систематическую

погрешность из-за его пластической

деформации, зонды изготавливают из

твердых материалов, а давление на зонд

строго эталонируют и устанавливают по

возможности минимальным, но обеспечивающим

хорошую сходимость результатов измерений.

В работе при использовании осьмиевого зонда с радиусом острия 125 мкм под нагрузкой 0.5 Н была получена воспроизводимость для кремния ±5% при измерении на постоянном токе.

Применялись также зонды из очень высоколегированного кремния (ρ=0.001 Ом·см), как n-, так и p-типов проводимости, радиус острия которых оценивался примерно 1 мкм.

М ощность,

выделяемая в контакте, приводит к

локальному разогреву полупроводника,

который может вносить погрешность в

измеряемую величину напряжения пробоя.

Поэтому измерения проводят в импульсном

режиме с минимальными длительностями

импульсов колоколообразной формы

(рис.3.4). Частот импульсов - 50 - 100 Гц,

скважность 40 - 50.

ощность,

выделяемая в контакте, приводит к

локальному разогреву полупроводника,

который может вносить погрешность в

измеряемую величину напряжения пробоя.

Поэтому измерения проводят в импульсном

режиме с минимальными длительностями

импульсов колоколообразной формы

(рис.3.4). Частот импульсов - 50 - 100 Гц,

скважность 40 - 50.

Еще один источник систематической погрешности – это поверхность образца, так как пробивное напряжение точечного контакта зависит от способа ее обработки. Калибровочные образцы, как правило, подвергаются механической и химической полировке, тогда как поверхность эпитаксиального слоя ювенильная и никаким обработкам не подвергается.

Следует обратить внимание еще на один источник систематической погрешности. Величина пробивного напряжения точечного контакта зависит от способа обработки поверхности образца. Калибровочные образцы, как правило, подвергаются механической и химической полировке, тогда как поверхность эпитаксиального слоя никаким обработкам не подвергается. Поэтому при определении удельного сопротивления эпитаксиальных слоев по калибровочной кривой, построенной по результатам измерений калибровочных образцов, будет допускаться систематическая погрешность, в общем случае плохо контролируемая.

Трехзондовый метод не требует знания толщины эпитаксиального слоя, как, например, четырехзондовый метод. В этом состоит одно из его преимуществ.

Однако, при малых толщинах n-слоя на n+-подложке корреляционная связь между пробивным напряжением контакта и удельным сопротивлением (концентрацией легирующей примеси) эпитаксиального слоя нарушается, так как при увеличении обратного смещения ОПЗ контактного барьера расширяется в глубь эпитаксиального слоя и при некотором значении U смыкается с подложкой. Так как ОПЗ очень слабо проникает в сильнолегированную подложку, то при дальнейшем увеличении напряжения на барьере электрическое поле в ОПЗ будет возрастать с большей скоростью и пробой наступит при более низком напряжении, чем для однородно легированного кремния. Это напряжение пробоя уже не находится в корреляционной связи с удельным сопротивлением и трехзондовый метод полностью теряет свою достоверность.

При практическом использовании трехзондового метода необходимо знать те критические значения толщины эпитаксиальных слоев, при которых они доступны измерению. Для численных оценок можно воспользоваться формулой для зависимости ширины ОПЗ w от напряжения смещения U контакта с барьером Шоттки.

![]() , (3.3)

, (3.3)

откуда

![]()

![]() , (3.4)

, (3.4)

или

![]() . (3.5)

. (3.5)

Для каждой пары значений UB и ρ (UB и ND), взятых из калибровочного графика, рассчитывают ширину области объемного заряда w, которая соответствует напряжению пробоя для данного значения удельного сопротивления ρ. Полученные величины w равны тем минимальным значениям толщины низколегированного слоя, которые определяют нижний предел применимости трехзондового метода.