- •1. ПРЕДЫСТОРИЯ

- •2. НАЧАЛО ИСТОРИИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •3. ЭПОХА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •4. СОВРЕМЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

- •5. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •6. РАЗВИТИЕ УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- •7. РАЗВИТИЕ РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ

- •1. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

- •2. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •3. РАСПАД СМЕСИ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4. ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПАДА ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4.1 Цепочка из двух изотопов

- •4.2 Цепочки из трёх и более изотопов

- •4.3 Радиоактивные равновесия

- •4.3.1 Случай отсутствия равновесия

- •4.3.2 Подвижное равновесие

- •4.3.3 Вековое равновесие

- •4.4 Разветвленный распад

- •4.5 Степень равновесности

- •4.6 Примеры радиоактивных распадов

- •1. ПРИМЕРЫ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •1.1 Семейства урана, тория и актиния

- •1.2 Семейство нептуния

- •2. ПРИРОДНЫЕ РАДИАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •3. ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЯДОВ

- •4. ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ И СДВИГИ РАДИОАКТИВНЫХ РАВНОВЕСИЙ

- •5. КОНЦЕПЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РАДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РЕАКТОРНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •6. РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ ТЕХНОГЕННЫХ НУКЛИДОВ

- •1. ЯВЛЕНИЕ ИЗОТОПИИ

- •1.1 Историческая справка

- •1.2 Изотопы и изобары

- •1.3 Применение изотопов

- •2. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ

- •3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ

- •4. ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- •5. АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

- •6. РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ

- •6.1 Общие замечания

- •6.2 Газовая диффузия

- •6.3 Диффузия в потоке пара (противопоточная масс-диффузия)

- •6.4 Термодиффузия

- •6.5 Газовое центрифугирование

- •6.6 Электромагнитное разделение.

- •6.7 Химическое обогащение

- •6.8 Аэродинамическая сепарация

- •6.9 AVLIS (испарение с использованием лазера).

- •6.10 Дистилляция

- •6.11 Электролиз

- •6.12 Изотопный обмен

- •7. ПРОИЗВОДСТВО ИЗОТОПОВ

- •7.1 Производство стабильных изотопов

- •7.2 Получение изотопов в ядерных реакторах

- •7.3 Получение изотопов на ускорителях

- •1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПОЛЕ

- •2. ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •2.1. Корпускулярное излучение

- •2.1.1 Альфа-излучение

- •2.1.2 Протонное излучение

- •2.1.3 Нейтронное излучение

- •2.1.4 Электронное излучение

- •2.1.5 Бета-излучение

- •2.2 Космическое излучение.

- •2.3 Электромагнитное излучение

- •2.3.1 Рентгеновское излучение

- •2.3.2 Гамма излучение

- •2.3.3 Тормозное излучение

- •2.3.4 Излучение Черенкова-Вавилова

- •2.3.5 Синхотронное излучение

- •2.3.6 Переходное излучение

- •3. СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4.1 Терминология: радиоактивные источники излучений и их характеристики

- •4.2 Классификация источников излучения.

- •4.2.1 Источники рентгеновского излучения.

- •4.2.2 Ускорители

- •4.2.3 Нейтронные источники

- •1. ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ СКВОЗЬ ВЕЩЕСТВО

- •1.1 Терминология: взаимодействие ионизирующих излучений со средой

- •1.2 Типы взаимодействия излучения с веществом

- •1.3 Ионизация и возбуждение

- •2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ

- •2.1 Взаимодействие заряженной частицы с электроном

- •2.2 Ионизация и возбуждение атома

- •2.3 Тормозная способность

- •2.4 Пробег

- •3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •3.1 Потери энергии движущимися электронами

- •3.2 Эффективный пробег электронов

- •3.4 Каскадный ливень

- •4.1 Процессы поглощения гамма-излучения

- •4.2 Поглощение гамма-излучения.

- •5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ НЕЙТРОНОВ

- •1.1 Радиационный захват нейтрона

- •1.2 Реакции с образованием протонов

- •1.4 Реакции деления под действием нейтронов

- •1.6 Неупругое рассеяние нейтронов

- •1.7 Упругое рассеяние нейтронов

- •2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

- •2.2 Реакции под действием протонов

- •2.3 Ядерные реакции под действием заряженных частиц, ускоренных при высоких энергиях

- •2.4 Ядерные реакции с тяжёлыми ионами

- •2.5 Ядерные реакции с участием электронов, мюонов, мезонов, гиперонов и античастиц

- •3. ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •4. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

- •2.1 Барионный заряд

- •2.2 Энергия и импульс

- •2.3 Закон сохранения импульса

- •2.4 Момент количества движения

- •2.5 Чётность

- •2.6 Изотопический спин

- •3. КИНЕТИКА И ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ

- •3.1 Сечение ядерной реакции

- •3.2 Скорость ядерной реакции

- •4. МЕХАНИЗМЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •4.1 Модель составного ядра

- •4.2 Оптическая модель

- •4.3 Модель прямых механизмов

- •1. ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

- •1.1 Особенности процесса деления

- •1.2 Жидкокапельная модель ядра в описании деления

- •1.3 Оболочечная модель ядра в интерпретации процесса деления

- •2. ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ

- •2.1 Вероятность деления

- •2.2 Стадии процесса деления

- •2.3 Энергетика процесса деления

- •2.4 Продукты деления

- •1. ЦЕПНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •1.1 Цепные реакции в химии

- •1.2 Ядерные цепные реакции

- •1. 3 Цепная реакция деления

- •1.4 Ядерный взрыв

- •1.5 Ядерная безопасность

- •2 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

- •3. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В АТОМНОЙ БОМБЕ

- •3.1 Урановый заряд

- •3.1.1 Делящиеся изотопы урана

- •3.1.2 Устройство и принцип работы урановой атомной бомбы

- •3.2 Плутониевый заряд

- •4 НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ

- •1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1.1 Свойства нейтронов

- •1.2 Свойства нейтронов различных энергий

- •1.3 Замедление нейтронов

- •1.4 Замедлители нейтронов

- •1.5 Диффузия нейтронов

- •1.6 Альбедо нейтронов

- •2. НЕЙТРОНЫ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

- •2.1 Генерация нейтронов

- •2.2 Радиационный захват

- •2.3 Рассеяние нейтронов в реакторе

- •2.4 Основные характеристики нейтронных полей

- •2.5 Размножение нейтронов

- •2.6 Критичность реактора

- •2.7 Распространение нейтронов в среде

- •3. УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

- •3.1 Реактивность реактора

- •3.2 Нейтронный цикл

- •3.3 Управление реактором на тепловых нейтронах

- •1. ИСТОРИЯ АТОМИЗМА

- •2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.1 Размеры атома

- •2.2 Масса атома

- •2.3 Заряд ядра атома

- •2.4 Внутренняя энергия атома

- •3. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ АТОМА

- •3.1 Атом Бора

- •3.2 Теория атома водорода

- •3.3 Квантовомеханическая теория сложных атомов

- •3.4 Электронные оболочки атома и периодическая система элементов

- •4. АТОМНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •4.1 Ионизация

- •4.2 Эмиссия рентгеновского излучения

- •1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗОТОПОВ

- •2. НАЧАЛЬНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •3. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД

- •4. СКОРОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •5. ЗВЁЗДНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •5.1 Ядерные реакции в звёздном нуклеосинтезе

- •5.3 Горение гелия

- •5.4 Синтез ядер с А<60

- •5.5 Синтез ядер с А>60

- •5.5.1 s-Процесс

- •5.5.3 р-Процесс

- •6. ПРОБЛЕМА СОЛНЕЧНОГО НЕЙТРИНО

- •6.1 Ожидаемые источники солнечного нейтрино, энергии и потоки

- •6.2 Детектирование нейтрино

- •6.3 Проблема солнечного нейтрино

- •7. СИНТЕЗ Li, Be и B

- •1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

- •1.1 Термодинамика ядерного синтеза

- •1.2 Реакции ядерного синтеза

- •1.3 Термоядерные топлива

- •2. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ В ЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

- •2.1 Водородная бомба

- •2.2 Термоядерный синтез в тепловом урановом реакторе

- •3. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

- •3.1 Временные и температурные условия

- •3.2 Магнитное удержание плазмы

- •3.2.1 Плазма

- •3.2.2 Плазма и УТС

- •3.2.3 Системы с замкнутой магнитной конфигурацией

- •3.2.4 Открытые магнитные конфигурации

- •4. УСТАНОВКИ С МАГНИТНЫМ УДЕРЖАНИЕМ

- •4.1 Токамак

- •4.2 Пинч с обращенным полем (ПОП)

- •4.3 Стелларатор

- •4.4 Открытая ловушка

- •4.5 Плазменный фокус

- •4.6 Галатея

- •5. УСТАНОВКИ ИНЕРЦИОННОГО СИНТЕЗА

- •6. ВОДОРОДНАЯ БОМБА

- •1. АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •1.1 Основы метода

- •1.2 Практика нейтронно-активационного анализа

- •1.2.2 Анализ наведённой активности

- •1.3 Применения активационного анализа.

- •1.4 Преимущества и недостатки активационного анализа

- •2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •3. РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ

- •1. ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

- •3. ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

- •4. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •4.1 Уравнение Шрёдингера

- •4.2 Волновая функция

- •4.3 Потенциальная яма

- •5. ПРИНЦИП ПАУЛИ

- •6. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- •6.1 Распределение Максвелла-Больцмана

- •6.2 Распределение Бозе-Эйнштейна

- •6.3 Распределение Ферми-Дирака

- •1. АТОМНОЕ ЯДРО – общие сведения

- •2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА

- •2.1 Открытие ядра

- •2.2 Заряд атомного ядра

- •2.3 Масса атомного ядра

- •2.4 Размеры ядра и распределение плотности ядерной материи

- •2.5 Спин и магнитный момент ядра

- •Как и составляющие его нуклоны, ядро имеет собственные моменты: спин, магнитный момент и электрический квадрупольный момент.

- •2.6 Энергия связи и устойчивость ядер

- •2.7 Электрический момент ядра

- •2.8 Чётность

- •2.9 Изоспин нуклонов и ядер

- •3. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

- •1. МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА

- •1.1 Классификация моделей

- •1.2 История развития моделей ядра

- •2. КАПЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ЯДРА

- •3. ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

- •3.1 Экспериментальное обоснование оболочечной модели

- •3.2 Построение оболочечной модели

- •3.3 Ядерные потенциалы и энергетические уровни ядра

- •3.4 Систематика энергетических уровней

- •3.5 Следствия оболочечной модели

- •1. ЧАСТИЦЫ

- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

- •3. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

- •3.1 Фотон

- •3.2 Протон

- •3.3 Нейтрон

- •3.4 Нейтрино

- •4. КВАРКИ

- •5. ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ

- •5.1 Виды взаимодействий

- •5.2 Сильные взаимодействия

- •5.3 Квантовая хромодинамика

- •6. АНТИМАТЕРИЯ

- •1. РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- •3. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В РАСПАДАХ

- •5.1 Долина ядерной стабильности

- •5.2 Новые тяжёлые элементы

- •5.3 «Доводородные» элементы

- •5.4 «Экзотические» ядра

- •5.5 На пути к нейтронной материи

- •1. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД И ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

- •2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЯДЕРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

- •2.1 Альфа-распад

- •2.1.1 Основные особенности

- •2.2 Бета - распад

- •2.2.3 Электронный захват

- •2.3.1 Внутренняя конверсия электронов

- •2.3.2 Ядерная изомерия

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА

- •2. СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

- •2.1 Самопроизвольное деление тяжёлых ядер

- •2.2 Механизм деления

- •2.3 Энергетика спонтанного деления

- •2.4 Продукты деления

- •2.5 Спонтанное деление из изомерного состояния

- •3. ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •4. НЕЙТРОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •7. ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ

- •8. КЛАСТЕРНАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •9. БЕТА-РАСПАД ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОГО АТОМА

Профессор

И.Н.Бекман

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

АТОМ

Лекция 20. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Ядерная физика позволяет ответить на важные вопросы: когда и как возникли элементы, из которых построена наша Земля?

Рис. 1. Ядерные реакции космического излучения с элементами в верхних слоях атмосферы Земли. Попадающий в верхние слои атмосферы протон с высокой энергией вызывает каскадный ливень.

Известно, что в природе химических элементов мало (меньше 90) и что они остаются неизменными в химических реакциях. Имеющие место на Земле ядерные реакции в основном вызваны космическими лучами (Рис. 1) и радиоактивным распадом; есть и ядерные реакции типа деления, но их роль незначительна. Поэтому, все химические элементы, с которыми мы встречаемся в природе,

существовали ещё до образования Земли. Элементы подверглись разнообразным геохимическим, геологическим, и биохимическим процессам, но остались неизменными. Таким образом, происхождение элементов конечно внеземное, но важно понять откуда они появились и как возникли?

Эти вопросы лежат в сфере ядерной астрофизики, которая занимается связью свойств ядер и их реакций с астрофизическими объектами и процессами в Космосе. Вселенная состоит из большого разнообразия массивных объектов, распределенных в огромном объеме. Основной объем практически пуст (<1x10-18 кг/м3) и холоден ( 3К). С другой стороны, звёзды очень плотны (ядро Солнца 2х105 кг/м3) и очень горячи (ядро Солнца 16х106K). При таких температурах и плотностях лёгкие элементы обладают достаточно высокими скоростями для осуществления ядерных реакций. Синтез более тяжелых элементов - результат разнообразных ядерных процессов в массивных звездных системах. Эти массивные объекты характеризуются большими гравитационными силами, поэтому возникающие элементы остаются в звездах. Тяжёлые элементы рассеиваются только при взрыве звездной системы. Исходя из особенностей распределения изотопов на Земле, можно предположить, что до её формирования произошло несколько

таких взрывов.

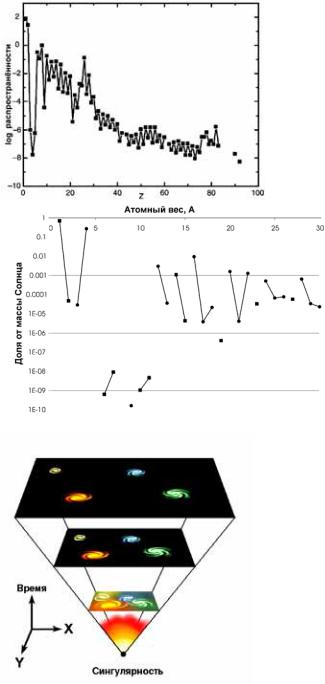

Рис. 2. Распространённость первых 40 элементов (масс.%) в земной коре (квадраты) и в солнечной системе (кружки).

В этой лекции мы рассмотрим процессы, благодаря которым, во Вселенной образовались первые элементы, и реакции, которые переработали эти элементы в те, которые сегодня присутствуют на нашей планете.

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗОТОПОВ

Известно, что одни элементы более распространены, чем другие. Например, кислорода в воде, больше, чем ртути или золота. Но что будет, если мы сравним соседние элементы в Периодической таблице, например, количество

свинца (Z=82) и ртути (Z=80) или железа (Z=26) с медью (Z=27)? Ответ будет зависеть от того для какой

системы будем проводить сравнение. Относительная распространённость первых сорока элементов представлена на Рис. 2 как процент от массы земной коры и как процент от массы нашей солнечной системы. Здесь масштаб логарифмический и данные варьируются в пределах 11 порядков величины. На Земле преобладают кислород, кремний, алюминий, железо, и кальций, составляющие более 90% земной коры. В солнечной системе доминирует водород, с небольшим количеством гелия, а остальные присутствует в следовых количествах.

Различия между распространениями элементов на Солнце и на Земле возникли из-за геофизической и геохимической переработки солнечного материала. Поэтому, в этой лекции мы сосредоточимся на ядерных процессах, обеспечивших распространённость элементов в солнечной системе. Об интересующих нас концентрациях элементов мы можем судить по непосредственным измерениям на Земле и Луне, по метеоритам, а также по косвенным данным, например, по

спектроскопии Солнца, и некоторых отдаленных звезд.

Рис. 3. Распространённость элементов (масс.%) в солнечной системе.

Распространенность всех химических элементов на Солнце представлена на Рис. 3. Видно, что 99% массы - это водород и гелий. Распространенность уменьшается с увеличением с атомного номера. Исключением являются очень низкие значения для бериллия (Z=4) и большие для углерода и кислорода (Z=6-8), железа (Z=26) платины (Z=78) и свинца (Z=82). Все нечётные элементы менее

распространены, а все чётные элементы с Z>6 более распространёны, чем их соседи в Таблице.

Рис. 4. Массовые доли наиболее распространённых элементов на Солнце. Элементы с нечётными атомными номерами показаны квадратными символами, а с чётными кружками. Изотопы конкретного химического элемента связаны прямыми.

В предыдущих лекциях мы уже объясняли, что ядра элементов с чётным числом протонов намного более устойчивы, чем ядра с нечётным числом протонов, причём существует мало устойчивых нечётно-нечётных ядер. Всё это оказывает влияние на распространенность элементов, поскольку радиоактивный распад кончается устойчивыми элементами. Хотя,

естественно, есть и исключения.

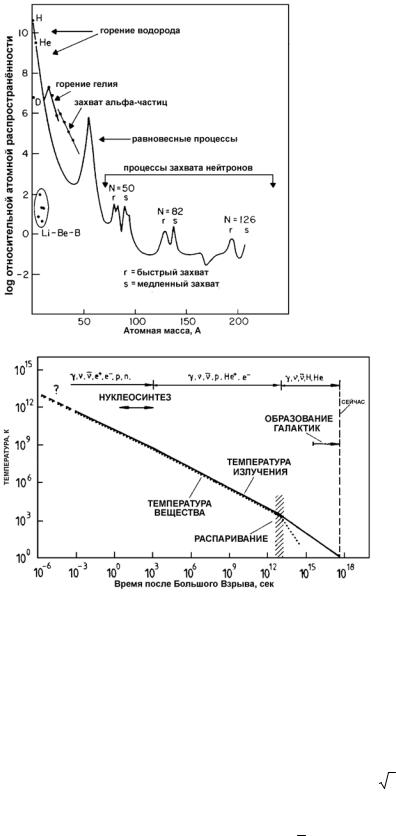

Рис. 5. Согласно теории Большого взрыва, Вселенная в момент образования была в чрезвычайно плотном и горячем состоянии, называемом космологической сингулярностью.

С учётом наших знаний о структуре ядра, разумно рассмотреть распределение изотопов, а не распределение элементов. Содержание изотопов самых распространённых элементов показано на Рис. 4. Опять низкие значения имеют место для атомных весов между 5 и 10. Эта область масс имеет разрывы (нет устойчивых ядер с A=5 или 8), и остающиеся ядра - все с малыми энергиями связи. Лёгкие ядра, чья

масса кратна 4, имеют самое высокое распространение. Низкое содержание бериллия связано с особенностями его производства и горения.

Солнце - типичная звезда и можно считать, что распространение элементов на Солнце отражает распространение элементов во вселенной ("космическая" распространённость). Нужно привлечь нескольких процессов ядерного синтеза, для объяснения деталей наблюдаемых распространённостей. Рис. 6 демонстрирует связь между распространениями элементов и создавших их процессами нуклеосинтеза.

2. НАЧАЛЬНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

Возраст Вселенной где-то между 10 и 20 миллиардами лет при наиболее вероятном значении (14+1)х109 лет. Полагают, что Вселенная образовалась в результате катастрофического Большого Взрыва. После Большого Взрыва, Вселенная расширяется с уменьшением температуры и плотности.

Большой взрыв (англ. Big Bang) - космологическая теория начала расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.

Космологическая сингулярность - состояние Вселенной в начальный момент гипотетического Большого Взрыва, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой вещества. Космологическая сингулярность - пример гравитационных сингулярностей, предсказываемых общей теорией относительности

(ОТО).

Рис. 6. Относительная атомная распространённость элементов в солнечной системе и основные процессы ядерного синтеза, ответственные за наблюдаемые распространённости элементов.

(Распространенность Si, относительно которой рассчитаны данные, равна 106 атомов).

Важное доказательство справедливости идеи Большого Взрыва - наличие во Вселенной. реликтового излучения (космического микроволнового фонового), электромагнитного излучения с высокой степенью изотропности и со спектром, характерным для абсолютно чёрного тела с температурой 2,725 К (плотность фотонов 400 фотон/см3).

Рис. 7. Последовательность событий во Вселенной после Большого Взрыва.

Некоторые важные события "тепловой" истории Вселенной представлены на Рис. 7. Описание развития Вселенной начинается с 10-43 секунды после Большого Взрыва. Вселенная в то время имела температуру 1032К (kBT 1019 ГэВ) и её объём составлял 10-31 от её нынешнего объёма. Вещество находилось в неизвестном для нас состоянии, в виде плазмы кварков и глюонов. Все частицы уже существовали и находились в

статистическом равновесии, при котором скорость образования конкретной частицы равна скорости её распада. Затем Вселенная расширилась, охладилось, и некоторые виды частиц выпали из статистического равновесия. На момент 10-6 сек (T 1013К), фотоны от реликтового излучения уже не могли поддерживать производство массивных частиц и адронной материи, сжатой в нуклон-мезонный газ. В этот момент Вселенная состояла из нуклонов, мезонов, нейтрино (и антинейтрино), фотонов, электронов (и позитронов).

Отношение барионов к фотонам было 10-9.

Ко времени 10-2 сек (Т 1011К) плотность Вселенной упала до 4х106 кг/м3. В этой протондоминирующей эпохе температура Т(К) задаётся соотношением

T (K )= |

1,5x1010 |

(1) |

|

t |

|||

|

|

где t – возраст в секундах. В это время нейтроны и протоны взаимопревращаются путём слабых взаимодействий

νe + p e+ + n |

(2) |

νe + n p +e− |

(3) |

[Здесь мы пренебрегаем распадом свободного нейтрона на протон, потому что период полураспада (10,6 мин) такого распада слишком велик, чтобы его учитывать]. Отношение нейтронов к протонам, n:p, определяется распределением Больцмана

|

|

mc |

2 |

|

|

|

− |

|

|

(4) |

|

n : p = exp |

kT |

|

|

||

|

|

|

|

|

где mc2 – разница масс n - p (1,29 МэВ). При Т=1012К, n/p 1, при Т=1011, n/p 1 и т.д. При Т=1011К комплексное ядро не может возникнуть, поскольку температура ещё слишком высока, чтобы сформировались дейтроны. Когда температура падает до Т=1010К (t 1 сек), прекращается образование пар е+/е- т.к. kT<1,02 МэВ и отношение нейтроны/протоны становится 17/83. Ко времени 225 сек это отношение стало 13/87, температура Т 109 К, плотность 2х104 кг/м3, и начали идти первые реакции нуклеосинтеза.

Особый интерес представляют времена 100 – 1000 секунд после Большого Взрыва. В этот временной интервал остается в основном излучение (и нейтрино), находящееся в тепловом равновесии с небольшой примесью e-, e+ и нуклонов (протона и нейтрона). Образование электрон - позитронных пар прекращается при температуре T<1010 K, так как энергии фотонов становятся ниже порога образования e+e- - пар (~1 МэВ). На этом этапе на каждый нейтрон приходится 5 протонов. Но что нейтрон - частица нестабильная. Период полураспада нейтрона составляет ~10 мин. Нейтроны распадаются на протон, электрон и антинейтрино. Однако не этот определяет дальнейшую судьбу нейтронов. В связи с тем, что плотность нейтронов и протонов велика, они начнут активно вступать во взаимодействие, образуя легчайшие ядра d, He, Li. Сначала нейтрон реагирует с протоном с образованием ядер дейтерия. Энергия связи дейтрона всего 2.23 МэВ. Поэтому, легко образуясь, ядра дейтерия также легко распадаются под действием фотонов на протон и нейтрон. Наиболее эффективно ядерные реакции с образованием легких ядер начинают происходить при температурах <109 K. В результате ядерных реакций образуются 2Н, 3He и 4He.

Первые реакции ядерного синтеза производят дейтерий путём простого радиационного захвата:

n + p → d +γ |

(5) |

Отметим, что дейтрон может быть разрушен путём поглощения высокоэнергетичного фотона в обратном процессе. В это время дейтрон живёт достаточно долго, чтобы произошли реакции

p + d→3He +γ |

(6) |

n + d→3H +γ |

(7) |

3Н и 3Не более сильно связаны, чем дейтрон, что позволяет идти дальнейшим реакциям с образованием очень сильно связанной α – частицы:

3 H + p→4He +γ |

(8) |

3 He + n→4He +γ |

(9) |

3 H + d→4He + n |

(10) |

d + d→4He +γ |

(11) |

Дальнейшие реакции с образованием ядра массы А=5 не происходят, поскольку не существует стабильного ядра с А=5 (или А=8). Малое количество 7Li образуются в реакциях:

|

|

4 He+3H →7Li +γ |

(12) |

|||

3 |

He+ He→ |

Be +γ → |

Li +γ |

(13) |

||

3 |

7 |

e |

7 |

|

|

|

Но ядро 7Li слабо связано, быстро разрушается, так что синтез больших ядер блокируется. Через 30 мин после Большого Взрыва ядерный синтез прекратился. Температура при этом 3х108К, а плотность 30 кг/м3. (Для сравнения: плотность паров воды при 1 атм 1 кг/м3, а плотность жидкой воды 103 кг/м3). Ядерная материя состояла из 76% 76 масс% протонов, 34% масс% α- частиц, со следами дейтерия, 3Не и 7Li. Отношение γ:n:p было 109:13:87. Отношение р:4Не:d:3He:7Li - чувствительная функция плотности барионов во Вселенной (Рис. 12.6).

Пока время синтеза дейтерия существенно меньше времени жизни свободного нейтрона концентрация нейтронов не меняется и составляет 15% от полного числа нуклонов. Так как стабильных ядер с A = 5 и 6 не существует, ядерные реакции завершаются в основном с образованием d и 4He. Выход 7Be, 6Li и 7Li составляет лишь ~ 10-9 - 10-12 от суммарного выхода изотопов по массе. Практически все нейтроны исчезают, образуя ядра 4He. При плотности вещества 10-3 - 10-4 г/см3 вероятность того, что нейтрон и протон не провзаимодействуют за время первичного нуклеосинтеза составляет менее 10-4. Так как в начале на один нейтрон приходилось 5 протонов, соотношение между числом ядер 4He и p должно быть ~ 1/10, что и наблюдается в распространенности элементов в современную эпоху.

Химия началась на 106 лет позже, когда температура упала до 2000К и электроны и протоны получили возможность собираться в атомы. Дальнейший ядерный синтез происходит внутри звёзд.