- •1. ПРЕДЫСТОРИЯ

- •2. НАЧАЛО ИСТОРИИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •3. ЭПОХА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •4. СОВРЕМЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

- •5. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •6. РАЗВИТИЕ УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- •7. РАЗВИТИЕ РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ

- •1. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

- •2. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •3. РАСПАД СМЕСИ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4. ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПАДА ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4.1 Цепочка из двух изотопов

- •4.2 Цепочки из трёх и более изотопов

- •4.3 Радиоактивные равновесия

- •4.3.1 Случай отсутствия равновесия

- •4.3.2 Подвижное равновесие

- •4.3.3 Вековое равновесие

- •4.4 Разветвленный распад

- •4.5 Степень равновесности

- •4.6 Примеры радиоактивных распадов

- •1. ПРИМЕРЫ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •1.1 Семейства урана, тория и актиния

- •1.2 Семейство нептуния

- •2. ПРИРОДНЫЕ РАДИАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •3. ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЯДОВ

- •4. ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ И СДВИГИ РАДИОАКТИВНЫХ РАВНОВЕСИЙ

- •5. КОНЦЕПЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РАДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РЕАКТОРНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •6. РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ ТЕХНОГЕННЫХ НУКЛИДОВ

- •1. ЯВЛЕНИЕ ИЗОТОПИИ

- •1.1 Историческая справка

- •1.2 Изотопы и изобары

- •1.3 Применение изотопов

- •2. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ

- •3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ

- •4. ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- •5. АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

- •6. РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ

- •6.1 Общие замечания

- •6.2 Газовая диффузия

- •6.3 Диффузия в потоке пара (противопоточная масс-диффузия)

- •6.4 Термодиффузия

- •6.5 Газовое центрифугирование

- •6.6 Электромагнитное разделение.

- •6.7 Химическое обогащение

- •6.8 Аэродинамическая сепарация

- •6.9 AVLIS (испарение с использованием лазера).

- •6.10 Дистилляция

- •6.11 Электролиз

- •6.12 Изотопный обмен

- •7. ПРОИЗВОДСТВО ИЗОТОПОВ

- •7.1 Производство стабильных изотопов

- •7.2 Получение изотопов в ядерных реакторах

- •7.3 Получение изотопов на ускорителях

- •1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПОЛЕ

- •2. ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •2.1. Корпускулярное излучение

- •2.1.1 Альфа-излучение

- •2.1.2 Протонное излучение

- •2.1.3 Нейтронное излучение

- •2.1.4 Электронное излучение

- •2.1.5 Бета-излучение

- •2.2 Космическое излучение.

- •2.3 Электромагнитное излучение

- •2.3.1 Рентгеновское излучение

- •2.3.2 Гамма излучение

- •2.3.3 Тормозное излучение

- •2.3.4 Излучение Черенкова-Вавилова

- •2.3.5 Синхотронное излучение

- •2.3.6 Переходное излучение

- •3. СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4.1 Терминология: радиоактивные источники излучений и их характеристики

- •4.2 Классификация источников излучения.

- •4.2.1 Источники рентгеновского излучения.

- •4.2.2 Ускорители

- •4.2.3 Нейтронные источники

- •1. ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ СКВОЗЬ ВЕЩЕСТВО

- •1.1 Терминология: взаимодействие ионизирующих излучений со средой

- •1.2 Типы взаимодействия излучения с веществом

- •1.3 Ионизация и возбуждение

- •2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ

- •2.1 Взаимодействие заряженной частицы с электроном

- •2.2 Ионизация и возбуждение атома

- •2.3 Тормозная способность

- •2.4 Пробег

- •3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •3.1 Потери энергии движущимися электронами

- •3.2 Эффективный пробег электронов

- •3.4 Каскадный ливень

- •4.1 Процессы поглощения гамма-излучения

- •4.2 Поглощение гамма-излучения.

- •5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ НЕЙТРОНОВ

- •1.1 Радиационный захват нейтрона

- •1.2 Реакции с образованием протонов

- •1.4 Реакции деления под действием нейтронов

- •1.6 Неупругое рассеяние нейтронов

- •1.7 Упругое рассеяние нейтронов

- •2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

- •2.2 Реакции под действием протонов

- •2.3 Ядерные реакции под действием заряженных частиц, ускоренных при высоких энергиях

- •2.4 Ядерные реакции с тяжёлыми ионами

- •2.5 Ядерные реакции с участием электронов, мюонов, мезонов, гиперонов и античастиц

- •3. ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •4. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

- •2.1 Барионный заряд

- •2.2 Энергия и импульс

- •2.3 Закон сохранения импульса

- •2.4 Момент количества движения

- •2.5 Чётность

- •2.6 Изотопический спин

- •3. КИНЕТИКА И ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ

- •3.1 Сечение ядерной реакции

- •3.2 Скорость ядерной реакции

- •4. МЕХАНИЗМЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •4.1 Модель составного ядра

- •4.2 Оптическая модель

- •4.3 Модель прямых механизмов

- •1. ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

- •1.1 Особенности процесса деления

- •1.2 Жидкокапельная модель ядра в описании деления

- •1.3 Оболочечная модель ядра в интерпретации процесса деления

- •2. ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ

- •2.1 Вероятность деления

- •2.2 Стадии процесса деления

- •2.3 Энергетика процесса деления

- •2.4 Продукты деления

- •1. ЦЕПНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •1.1 Цепные реакции в химии

- •1.2 Ядерные цепные реакции

- •1. 3 Цепная реакция деления

- •1.4 Ядерный взрыв

- •1.5 Ядерная безопасность

- •2 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

- •3. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В АТОМНОЙ БОМБЕ

- •3.1 Урановый заряд

- •3.1.1 Делящиеся изотопы урана

- •3.1.2 Устройство и принцип работы урановой атомной бомбы

- •3.2 Плутониевый заряд

- •4 НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ

- •1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1.1 Свойства нейтронов

- •1.2 Свойства нейтронов различных энергий

- •1.3 Замедление нейтронов

- •1.4 Замедлители нейтронов

- •1.5 Диффузия нейтронов

- •1.6 Альбедо нейтронов

- •2. НЕЙТРОНЫ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

- •2.1 Генерация нейтронов

- •2.2 Радиационный захват

- •2.3 Рассеяние нейтронов в реакторе

- •2.4 Основные характеристики нейтронных полей

- •2.5 Размножение нейтронов

- •2.6 Критичность реактора

- •2.7 Распространение нейтронов в среде

- •3. УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

- •3.1 Реактивность реактора

- •3.2 Нейтронный цикл

- •3.3 Управление реактором на тепловых нейтронах

- •1. ИСТОРИЯ АТОМИЗМА

- •2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.1 Размеры атома

- •2.2 Масса атома

- •2.3 Заряд ядра атома

- •2.4 Внутренняя энергия атома

- •3. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ АТОМА

- •3.1 Атом Бора

- •3.2 Теория атома водорода

- •3.3 Квантовомеханическая теория сложных атомов

- •3.4 Электронные оболочки атома и периодическая система элементов

- •4. АТОМНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •4.1 Ионизация

- •4.2 Эмиссия рентгеновского излучения

- •1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗОТОПОВ

- •2. НАЧАЛЬНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •3. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД

- •4. СКОРОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •5. ЗВЁЗДНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •5.1 Ядерные реакции в звёздном нуклеосинтезе

- •5.3 Горение гелия

- •5.4 Синтез ядер с А<60

- •5.5 Синтез ядер с А>60

- •5.5.1 s-Процесс

- •5.5.3 р-Процесс

- •6. ПРОБЛЕМА СОЛНЕЧНОГО НЕЙТРИНО

- •6.1 Ожидаемые источники солнечного нейтрино, энергии и потоки

- •6.2 Детектирование нейтрино

- •6.3 Проблема солнечного нейтрино

- •7. СИНТЕЗ Li, Be и B

- •1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

- •1.1 Термодинамика ядерного синтеза

- •1.2 Реакции ядерного синтеза

- •1.3 Термоядерные топлива

- •2. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ В ЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

- •2.1 Водородная бомба

- •2.2 Термоядерный синтез в тепловом урановом реакторе

- •3. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

- •3.1 Временные и температурные условия

- •3.2 Магнитное удержание плазмы

- •3.2.1 Плазма

- •3.2.2 Плазма и УТС

- •3.2.3 Системы с замкнутой магнитной конфигурацией

- •3.2.4 Открытые магнитные конфигурации

- •4. УСТАНОВКИ С МАГНИТНЫМ УДЕРЖАНИЕМ

- •4.1 Токамак

- •4.2 Пинч с обращенным полем (ПОП)

- •4.3 Стелларатор

- •4.4 Открытая ловушка

- •4.5 Плазменный фокус

- •4.6 Галатея

- •5. УСТАНОВКИ ИНЕРЦИОННОГО СИНТЕЗА

- •6. ВОДОРОДНАЯ БОМБА

- •1. АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •1.1 Основы метода

- •1.2 Практика нейтронно-активационного анализа

- •1.2.2 Анализ наведённой активности

- •1.3 Применения активационного анализа.

- •1.4 Преимущества и недостатки активационного анализа

- •2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •3. РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ

- •1. ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

- •3. ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

- •4. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •4.1 Уравнение Шрёдингера

- •4.2 Волновая функция

- •4.3 Потенциальная яма

- •5. ПРИНЦИП ПАУЛИ

- •6. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- •6.1 Распределение Максвелла-Больцмана

- •6.2 Распределение Бозе-Эйнштейна

- •6.3 Распределение Ферми-Дирака

- •1. АТОМНОЕ ЯДРО – общие сведения

- •2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА

- •2.1 Открытие ядра

- •2.2 Заряд атомного ядра

- •2.3 Масса атомного ядра

- •2.4 Размеры ядра и распределение плотности ядерной материи

- •2.5 Спин и магнитный момент ядра

- •Как и составляющие его нуклоны, ядро имеет собственные моменты: спин, магнитный момент и электрический квадрупольный момент.

- •2.6 Энергия связи и устойчивость ядер

- •2.7 Электрический момент ядра

- •2.8 Чётность

- •2.9 Изоспин нуклонов и ядер

- •3. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

- •1. МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА

- •1.1 Классификация моделей

- •1.2 История развития моделей ядра

- •2. КАПЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ЯДРА

- •3. ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

- •3.1 Экспериментальное обоснование оболочечной модели

- •3.2 Построение оболочечной модели

- •3.3 Ядерные потенциалы и энергетические уровни ядра

- •3.4 Систематика энергетических уровней

- •3.5 Следствия оболочечной модели

- •1. ЧАСТИЦЫ

- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

- •3. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

- •3.1 Фотон

- •3.2 Протон

- •3.3 Нейтрон

- •3.4 Нейтрино

- •4. КВАРКИ

- •5. ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ

- •5.1 Виды взаимодействий

- •5.2 Сильные взаимодействия

- •5.3 Квантовая хромодинамика

- •6. АНТИМАТЕРИЯ

- •1. РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- •3. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В РАСПАДАХ

- •5.1 Долина ядерной стабильности

- •5.2 Новые тяжёлые элементы

- •5.3 «Доводородные» элементы

- •5.4 «Экзотические» ядра

- •5.5 На пути к нейтронной материи

- •1. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД И ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

- •2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЯДЕРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

- •2.1 Альфа-распад

- •2.1.1 Основные особенности

- •2.2 Бета - распад

- •2.2.3 Электронный захват

- •2.3.1 Внутренняя конверсия электронов

- •2.3.2 Ядерная изомерия

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА

- •2. СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

- •2.1 Самопроизвольное деление тяжёлых ядер

- •2.2 Механизм деления

- •2.3 Энергетика спонтанного деления

- •2.4 Продукты деления

- •2.5 Спонтанное деление из изомерного состояния

- •3. ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •4. НЕЙТРОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •7. ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ

- •8. КЛАСТЕРНАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •9. БЕТА-РАСПАД ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОГО АТОМА

Широкий резонанс в сечении деления обусловлен связью сложных состояний ядра в яме I с колебательными состояниями в яме II. Расщепление этого резонанса на ряд более узких обусловлено состояниями ядра на вершине барьера В с различными значениями углового момента ядра I и его проекции К на ось симметрии ядра. Делящееся ядро на вершинах барьеров А и В имеют разные переходные состояния, свойства которых обусловлены формой ядра. На барьере А ядро не обладает аксиальной симметрией, т.е. величина К не сохраняется, но зато есть зеркальная симметрия относительно плоскости, перпендикулярной наибольшей оси ядра. На барьере В ядро имеет аксиальную симметрию, так что К сохраняется, но нарушена зеркальная симметрия (грушевидная форма ядра). Здесь уже существует асимметрия масс будущих осколков. Поэтому на барьере В состояния ядра с разной чётностью имеют разную энергию. Эти особенности формы ядра на вершине барьеров А и В играют важную роль при теоретическом описании распределений осколков деления. Характер зависимости сечения деления от энергии возбуждения ядра Е* ядра при малых Е* сильно изменяется от ядра к ядру, т.к. вероятность деления зависит от положения уровней в яме II и их структуры.

Недавно обнаружено спонтанное тройное холодное деление ядра 252Cf. Удалось зарегистрировать самопроизвольный развал этого ядра на три осколка - 10Be, 96Sr и 146Ba. Холодное деление также называют безнейтронным. Здесь осколки или сразу образуются в основном состоянии, или возбуждены слабо, так что испускают только γ-кванты небольших энергий, а нейтроны испустить не могут. Поэтому практически вся высвобождающаяся энергия переходит в кинетическую энергию осколков. Холодное двойное деление интересно тем, что представляет собой как бы промежуточный процесс между обычным спонтанным делением и испусканием ядром тяжёлого кластера. Во втором процессе массы двух фрагментов различаются очень сильно (в 6-10 раз), и его природа кажется близкой к природе давно известного α-распада.

По своим основным характеристикам: величине выделяемой энергии (200 МэВ), виду спектра масс осколков, числу и энергии вторичных нейтронов (мгновенных – испускаемых в момент деления и запаздывающих – вылетающих после β--распада осколков) – спонтанное деление очень схоже с делением тяжёлых ядер под действием нейтронов. Такое деление мы рассмотрим в следующей лекции.

3.ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

Воткрытии новых типов распада существенную роль сыграли пучки радиоактивных ядер. Ранее для синтеза новых элементов на ускорителях использовались стабильные изотопы, поскольку короткоживущие радионуклиды невозможно накопить в достаточно больших количествах. Эту трудность удалось преодолеть путем использования двух последовательных ускорителей: на первом ускорителе стабильные ионы ускоряется до сверхвысоких энергий (100 МэВ – 10 ГэВ) и направляются на мишень, в мишени идут реакции фрагментации, в результате которых образуются многочисленные продукты, в том числе – радиоактивные ядра. Эти продукты за счёт энергии отдачи выбрасываются из мишени. После сепарации по массе и энергии, требуемый радионуклид попадает во второй ускоритель, где разгоняется до высокой энергии и попадает на вторую мишень. Такая схема вовлекла в сферу ядерной физики намного большее число изотопов, позволило синтезировать экзотические ядра (сильно нейтроноизбыточные или нейтронодефицитные), многие из которых претерпевают экзотические типы распада.

Вчастности, было обнаружено, что в тех случаях, когда энергия β-распада Qβ превышает энергию связи нейтрона (Вn), протона (Вp) или α-частицы (Вα) в дочернем ядре – продукте распада, возникает возможность сложного радиоактивного превращения: ядро – продукт β-распада – образуется в возбуждённом состоянии (E*>Bn, Bp или Bα) и немедленно выбрасывает «запаздывающий» нейтрон, протон или α-частицу.

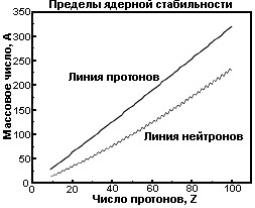

Для очень нейтронодефицитного (то есть, обогащённого протонами) ядра, значения энергии распада с эмиссией протона, Qp, становятся положительными. Основанная на капельной модели линия, описывающая местоположение ядер, где Qp становится положительным для распада из основного состояния, показана на Рис. 15. Ядра, расположенные слева от этой линии способны к протонной радиоактивности.

Рис. 15. Границы протонной (1) и нейтронной (2) стабильности, рассчитанные по капельной модели.

Начиная с 50-х годов физики методично приближались к открытию протонной радиоактивности ядер. Для того чтобы ядро, находящееся в основном состоянии, могло самопроизвольно испускать протон, необходимо, чтобы энергия отделения протона от ядра была положительной. Протонную

радиоактивность открыли в 1982 немецкие физики в Дармштадте, использовавшие самый мощный в мире ускоритель многозарядных ионов. Испускание протонов из основного состояния впервые наблюдалось для ядер 147Tm и 151Lu.

Протонная радиоактивность - самопроизвольный распад нейтронодефицитных ядер с испусканием протона, проникающего сквозь кулоновский электростатический барьер путём туннельного эффекта. Этот вид распада приводит к уменьшению заряда и массового числа на единицу.

Испускание протонов из основного состояния ядра обнаружено для многих ядер, расположенных вблизи границы протонной стабильности (Bp=0). Излучателями

протонов из основного состояния являются ядра 151Lu (T1/2=85

мс), 113Cs (T1/2=958 мс), 147Tm (T1/2=1050 мс) и др.

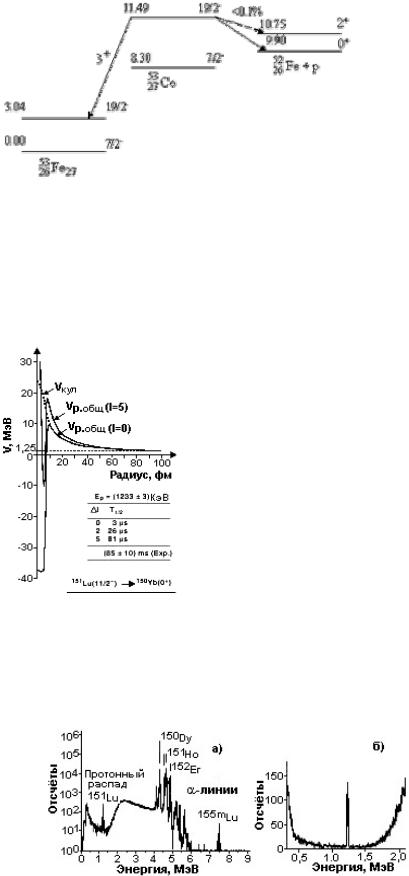

Рис. 16. Протонная радиоактивность изомерного состояния 53mCo

Для экспериментального наблюдения протонного распада было исследовано большое число изотопов, расположенных вблизи границы с нулевой энергией отделения протона. С этой целью различные стабильные изотопы от эрбия (Z=68)

до висмута (Z=83) облучались ускоренными ионами 58Ni и 90Mo. В реакции, идущей с образованием составного ядра

154Hf

2858 Ni+9644→15472 Hf →15171Lu + p2n (17)

в энергетическом спектре вылетающих частиц, была обнаружена монохроматическая линия с энергией 1.19 Мэв.

Анализ результатов эксперимента показал, что наблюдаемую линию следует приписать распаду изотопа 151Lu с испусканием протона из основного состояния ядра

15171 Lu(J P =11/ 2+ )→15070Yb(J P = 0+ )+ p |

(18) |

В дальнейшем протонная радиоактивность была открыта у ядер 109I и 113Cs.

Использование кремниевых поверхностных детекторов дало целую группу протонных излучателей в диапазоне Z=69 - 75 146Tm, 150Lu, 156Ta и 160Re. Сегодня

известно свыше 30 изотопов, испускающих протоны из основного состояния ядер с Z>50 от 105Sb до 177Tl.

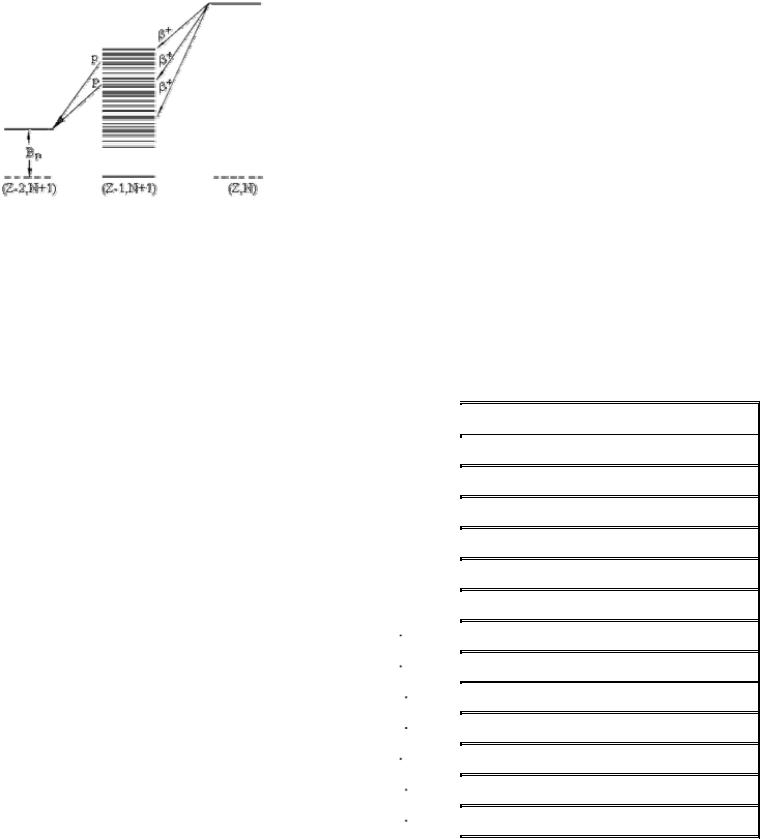

Рис. 17. Потенциал для вычисления периода протонного полураспада 151Lu.

Протонный распад похож на α-распад, но в каком-то смысле проще, поскольку α-частица, прежде чем вылететь из ядра, должна сформироваться в нём, а протону это не нужно. Ситуация иллюстрирует Рис. 17 для протонного излучателя 151Lu. Энергии протонов даже для тяжёлых ядер низки (Ep=1-2 MэВ) а барьеры, которые надо преодолеть, весьма толсты (Rout=80 фм).

Изучение каналов распада ядер вблизи границы протонной стабильности обнаруживает ряд интересных закономерностей.

. Выявлены случаи, когда оба легчайших изотопа данного элемента являются излучателями протонов

(150,151Lu, 146,147Tm).

. Выявлен случай, когда легчайший изотоп 108I является α-излучателем, в то время как более тяжелый изотоп 109I испускает протоны из основного состояния.

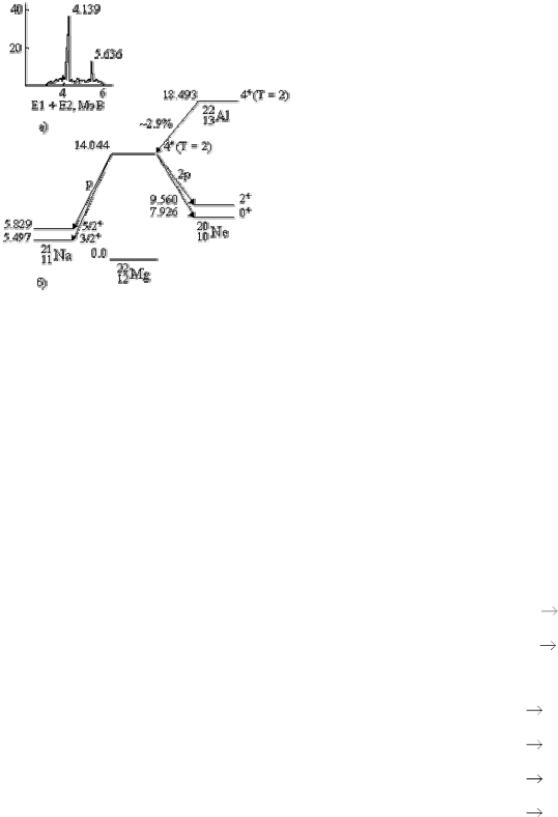

Измерения протонного распада затруднены из-за низких энергий и коротких периодов полураспада. Часто, к протонному распаду примешиваются α-распады (Рис. 18), что ещё больше усложняет ситуацию.

Рис. 18. (a) Энергетический спектр, полученный в ходе облучения 96Ru мишени 261 MэВ 58Ni ионами. (b) Расширенная часть спектра, показывающая протонную линию от 151 моды ядерного распада.

Испускание протонов из изомерного состояния впервые было обнаружено на ядре 53Co. Изотоп 53Co получался путем бомбардировки изотопа 54Fe протонами, ускоренными до 53 МэВ в реакции 54Fe(p,2n)53Co. Была обнаружена протонная радиоактивность с периодом полураспада 243 мс и энергией протонов 1.59 Мэв. Испускание протонов происходило из изомерного состояния ядра 53mCo с энергией 3.19 МэВ с образованием конечного ядра 52Fe в основном состоянии (Рис. 16). Основной вид распада из изомерного состояния - β+- распад. Это происходит потому, что β+-распад ядра 53mCo -сверхразрешенный, так как образующееся в результате β+-распада ядро 53Fe является «зеркальным» по отношению к 53Co. Доля распадов с испусканием протонов составляет около 1.5%, что соответствует парциальному периоду полураспада 16 с.

Измерения протонного распада затруднены из-за низких энергий и коротких периодов полураспада. Часто, к ним примешиваются α-распады (Рис. 18).

Рис. 19. Испускание запаздывающих протонов.

Уменьшение энергии отделения протона при продвижении в область протоно-избыточных изотопов делает возможным радиоактивные распады с испусканием запаздывающих протонов. Исходное ядро (Z,N) в результате β+-распада или e-захвата превращается в ядро (Z-1,N+1). Если энергия возбуждения E* ядра (Z-1,N+1) больше энергии отделения протона Bp, то открыт канал распада возбужденного состояния ядра (Z-1,N+1) с испусканием протона.

Исходное ядро (Z,N) в результате β+-распада или e-захвата превращается в ядро (Z-1,N+1). Если энергия возбуждения E* ядра (Z-1,N+1) больше энергии отделения протона Bp, то открыт канал распада возбужденного состояния ядра (Z-1,N+1) с испусканием протона

Пример испускания запаздывающих протонов

17 |

β+ 17 |

16 |

(19) |

|

Ne → |

F*→ O + p |

В настоящее время известно свыше 70 β+-радиоактивных ядер, излучателей запаздывающих протонов. В Табл. 7 приведены характеристики некоторых из них. В случае легких ядер область протонных излучателей находится относительно близко от долины стабильности. Поэтому излучатели запаздывающих протонов получают в реакциях типа (p, 2-3n), (3He,2-3n).

Табл. 7. Излучатели запаздывающих протонов

Изотоп |

T1/2, с |

Qb - Ep, Мэв |

*Рр, % |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9C |

0.126 |

16.68 |

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

13O |

0.09 |

15.81 |

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

21Mg |

0.121 |

10.66 |

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

33Ar |

0.174 |

9.32 |

|

63 |

|

|

|

|

|

|

|

109Te |

4.4 |

7.14 |

|

|

3 |

|

|

|

|

||

111Te |

19.3 |

5.1 |

0.12 |

||

|

|

|

|

|

|

114Cs |

0.7 |

8.8 |

7 |

10-2 |

|

|

|

|

|

|

|

115Cs |

1.4 |

5.41 |

7 |

10-4 |

|

|

|

|

|

|

|

116Cs |

3.9 |

6.45 |

6.6 |

10-3 |

|

|

|

|

|

|

|

118Cs |

16 |

4.7 |

4.4 |

10-4 |

|

|

|

|

|

|

|

120Cs |

58 |

2.73 |

7 |

10-8 |

|

|

|

|

|

|

|

181Hg |

3.6 |

6.15 |

1.8 |

10-2 |

|

|

|

|

|

|

|

183Hg |

8.8 |

5.00 |

3.1 |

10-4 |

|

|

|

|

|

|

|

Реакция

10B(p,2n), 7Be(3He,n)

14N(p,2n)

23Na(p,3n),20Ne(3He,2n)

32S(3He,2n),35Cl(p,3n)

92Mo(20He,3n),96Ru(16O,3n)

102Po(12C,3n),98Ru(16O,3n) La(p,3pxn) La(p,3pxn)

92Mo(32S,3p5n) La(p,3pxn) La(p,3pxn) Pb(p,3pxn) Pb(p,3pxn)

*Рр - вероятность распада по протонному каналу

Впоследнее время (2005) появились сообщения, что у некоторых протонообогащенных (нейтронодефицитных) ядер наблюдается распад с вылетом нескольких протонов и более тяжелых заряженных частиц.

Испускание двух запаздывающих протонов было обнаружено при β+-распаде изотопа 22Al.

Эксперимент выполнен на пучке ускоренных ионов 3He с энергией 110 МэВ. |

|

|

|

|

|

||

Изотоп 22Al образовывался в реакции: |

|

|

|

|

|

|

|

24Mg(3He,p4n)22Al |

(20) |

|

|

|

|

|

|

и далее распадался по цепочке |

|

β+,2.9% |

|

2 p |

|

|

|

22 |

Al(T |

22 |

22 |

Al |

(21) |

||

|

=70 мс) → |

|

Mg → |

|

|||

|

1/2 |

|

|

|

|

|

|

Рис. 20. Испускание двух запаздывающих протонов при β+-

распаде 22Al. а - спектры протонов в режиме совпадений, б - цепочка распадов 22Al

В.И.Гольданский предсказал двупротонную радиоактивность (одновременное испускание ядром двух протонов). Сейчас известен двупротонный распад возбужденного состояния ядра 14O (7.77 МэВ), образовавшегося в реакции 13N(p,γ). Ожидается открытие испускания дипротона - 2Hе из основного состояния ядра. Однако до сих пор оно не состоялось несмотря интенсивный поиск.

4. НЕЙТРОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

Испускание нейтрона может происходить в цепочке распада, когда энергия возбуждения дочернего ядра превышает энергию связи нейтрона. При этом массовое число уменьшается на единицу. Пример

испускания запаздывающих нейтронов |

|

|

|

17 |

β− |

17 16 |

(22) |

|

N → O*→ O +n |

||

Бета-распад может приводить к образованию ядер в возбужденных состояниях с энергией больше энергии отделения нейтрона. Распад этих состояний может происходить с эмиссией нейтронов. В настоящее время известно свыше 150 ядер излучателей запаздывающих нейтронов. Часть их приведена в Табл. 8. В последнем столбце таблицы указаны характерные реакции, в которых образуются излучатели запаздывающих нейтронов. Область ядер, в которой могут располагаться излучатели запаздывающих нейтронов оценивается на основе масс атомных ядер. Она простирается от самых легких ядер до тяжелых. Вероятность испускания запаздывающих нейтронов Pn зависит от степени заселения в ядре (Z+1,N-1) состояний выше нейтронного порога Bn и конкуренции между распадами этих состояний с испусканием нейтронов и γ-квантов.

Табл. 8. Излучатели запаздывающих нейтронов

Изотоп |

Т1/2, с |

Qb-En, Мэв |

Pn, % |

Реакция |

11Li |

0.009 |

22.5 |

82± 7 |

p(600 Мэв)+U фрагментация |

13B |

0.0174 |

8.5 |

0.26± 0.04 |

t+11B 13B+p |

17N |

4.16 |

4.5 |

95± 1 |

d+(16O+37Cl) |

27Na |

0.295 |

1.6 |

0.08± 0.03 |

p(Гэв)+U фрагментация |

28Na |

0.036 |

3.0 |

0.58± 0.12 |

p(Гэв)+U фрагментация |

29Na |

0.048 |

4.8 |

21± 4 |

p(Гэв)+U фрагментация |

30Na |

0.055 |

7.2 |

26± 4 |

p(Гэв)+U фрагментация |

|

|

|

|

|

31Na |

0.018 |

11.3 |

30± 8 |

p(Гэв)+U фрагментация |

32Na |

0.014 |

12.2 |

20± 8 |

p(Гэв)+U фрагментация |

141Cs |

24.9 |

0.32 |

0.05 |

n(тепл.)+ 235U деление |

142Cs |

1.7 |

1.04 |

0.28 |

n(тепл.)+ 235U деление |

143Cs |

1.68 |

1.64 |

1.13 |

n(тепл.)+ 235U деление |

144Cs |

1.06 |

1.89 |

1.1 |

n(тепл.)+ 235U деление |

145Cs |

0.59 |

2.24 |

12.1 |

n(тепл.)+ 235U деление |

146Cs |

0.35 |

2.09 |

14.2 |

n(тепл.)+ 235U деление |

147Cs |

0.214 |

2.96 |

25.4 |

n(тепл.)+ 235U деление |

|

|

|

|

|

Список изотопов, которые распадаются по нейтронному каналу приведён в Табл. 9. Табл. 9. Нейтрононестабильные ядра

Ядро |

(N-Z)/A |

Канал распада |

Энергия распада, МэВ |

Ширина Г, МэВ |

|

|

|

|

|

4H |

0.50 |

3H + n |

3.4 |

3 |

6H |

0.67 |

3H + 3n |

2.7(4) |

1.3(5) |

5He |

0.20 |

4He + n |

0.89 |

0.60(2) |

7He |

0.42 |

6He + n |

0.44 |

0.16(3) |

9He |

0.56 |

8He + n |

1.14 |

<1.0 |

10He |

0.60 |

8He + 2n |

1.07(7) |

0.3(2) |

10Li |

0.40 |

6Li + n |

0.24(6) |

0.17 |

13Be |

0.39 |

12Be + n |

0.80(9) |

~1.0 |

16B |

0.38 |

15B + n |

0.40(6) |

<0.10 |

Двунейтронная радиоактивность – не предел: у ядер, сильно обогащенных нейтронами, таких, как 11Li, 17B, наблюдается распад с вылетом 2, 3 и даже 4-х нейтронов! Такие экзотические распады сейчас активно исследуют в поисках систем из связанных 2, 3 и 4-х нейтронов.

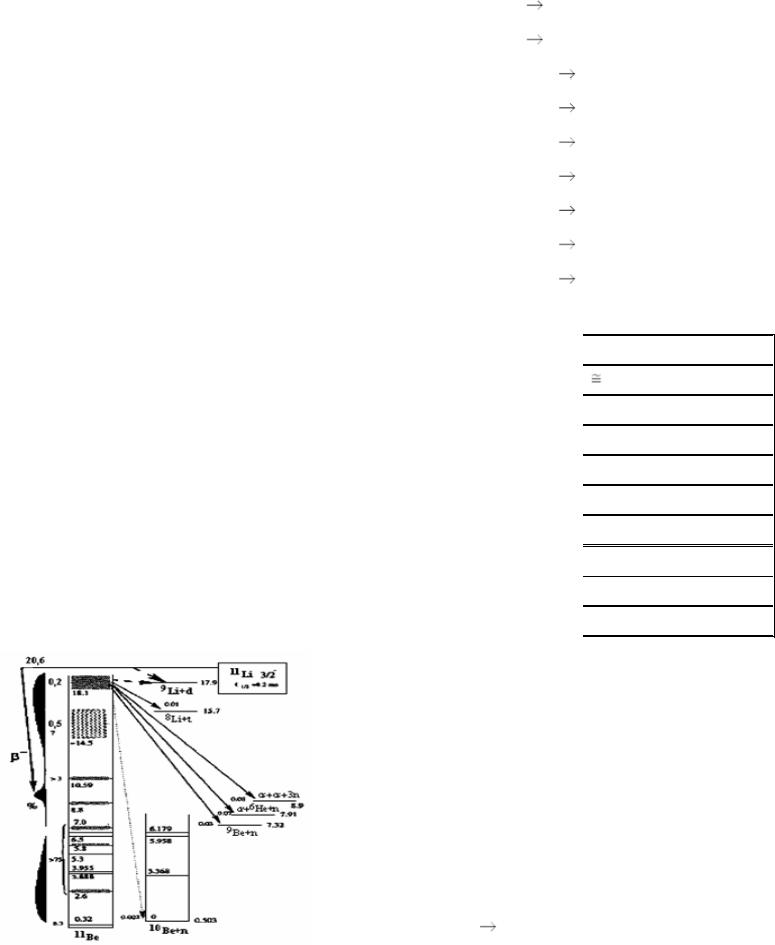

Рис. 21. Схематическая диаграмма эмиссии запаздывающих частиц при β-распаде 11Li

Испускание одного, двух и трех запаздывающих нейтронов наблюдалось при β-распаде ядра 11Li (Рис. 21). Энергия β-распада этого ядра составляет 20.6 МэВ, что превышает пороги отделения одного (0.503 МэВ), двух (7.32 МэВ) и трех (8.9 МэВ) нейтронов из ядра 11Be.

Довольно экзотический канал распада наблюдается у 7Не:

7He* 4He + 3n. |

(23) |

5. ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ α-ЧАСТИЦЫ

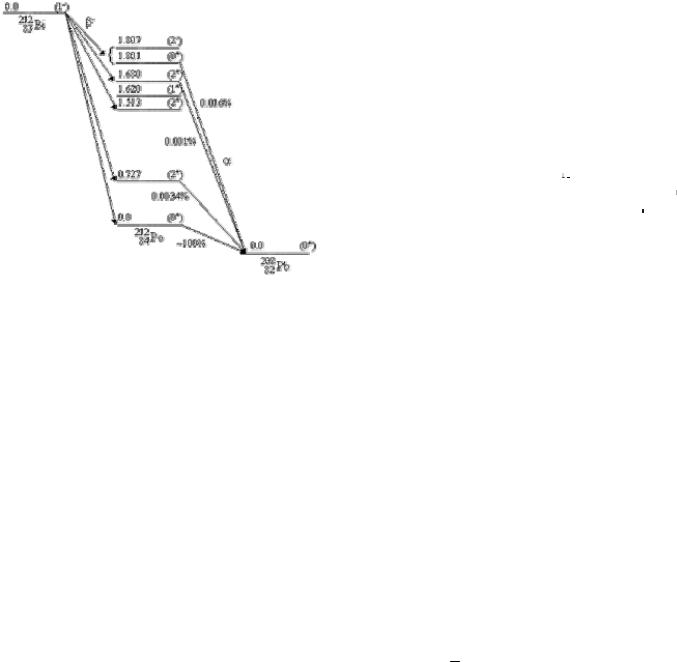

Испускание запаздывающих α-частиц наблюдается и среди природных радиоактивных изотопов 212Ро*

и 214Ро*, например, |

β− |

|

|

|

|

212 |

212 |

Po*→ |

208 |

(24) |

|

|

Bi → |

|

Pb+α |

Поскольку у этих изотопов не только возбуждённое, но и основное состояние ядер оказывается α- активным, то α-распад здесь всегда следует за β-распадом и образование возбуждённых продуктов β-распада проявляется лишь в том, что у α-частиц тогда оказывается большая энергия, а стало быть, и большой пробег. Поэтому такие запаздывающие α-частицы получили название длиннопробежных. В таких тяжёлых ядрах, как 212Ро* и 214Ро*, вылет даже длиннопробежных α-частиц после β-распада происходит не мгновенно, а за «радиоактивные» времена порядка 10-8 – 10-10 сек. Наиболее яркие примеры испускания длиннопробежных α- частиц, запаздывание которых целиком определяется длительностью предшествующего β-распада,

наблюдаются для лёгких ядер, например, 8Li, 8B, 20Na, 24Al (распады типа 20Na β− 20Ne*→16O+4He ), в

→

которых высота электростатического кулоновского барьера невелика.

Рис. 22. Схема образования запаздывающих α-частиц.

Суть явления легко понять из Рис. 22, на котором показана схема образования запаздывающих α-частиц при β- распаде ядра 212Bi. В результате β-распада ядра 212Bi происходит образование ядра-изобара 212Po в различных возбужденных состояниях. Ядро 212Po является нестабильным по отношению к  -распаду. Для того, чтобы наблюдалось испускание запаздывающих

-распаду. Для того, чтобы наблюдалось испускание запаздывающих

-частиц, необходимо, чтобы собственная скорость

-частиц, необходимо, чтобы собственная скорость

-распада была существенно большее скорости предшествующего β-распада. Энергетически испускание запаздывающих α-частиц возможно, если энергия β-перехода Qb превышает энергию отделения α-частицы в дочернем ядре (Ba), т.е. при Qb>Ba.

-распада была существенно большее скорости предшествующего β-распада. Энергетически испускание запаздывающих α-частиц возможно, если энергия β-перехода Qb превышает энергию отделения α-частицы в дочернем ядре (Ba), т.е. при Qb>Ba.

Образование в результате β-распада ядра в возбужденных состояниях увеличивает возможную энергию α- перехода. Вероятность α-распада из возбужденного состояния будет определяться конкуренцией двух процессов: α-распада и γ-распада этого возбужденного состояния. С уменьшением энергии α-частицы уменьшается вероятность туннельного эффекта, определяющего скорость α-распада.

6.ДВОЙНОЙ БЕТА-РАСПАД

В1934 Э.Ферми сформулировал теорию бета-распада. Уже через год М.Гепперт - Майер указала на возможность существования двойного бета-распада. Последующее развитие ядерной физики показало, что если число ядер, распадающихся по обычным каналам одиночных электронного и позитронного бетапревращений очень велико, то примеров двойного бета-распада, известных к настоящему моменту, всего несколько. В некоторых случаях, когда для четно-четных ядер невозможен бета-распад на нечетно-нечетное ядро, оказывается энергетически возможным переход с изменением Z на две единицы - двойной бета-распад. Ожидали, что у радионуклидов, распадающихся по двойному бета-распаду будут иметь очень большие периоды полураспада. Эксперимент подтвердил это предположение.

Так у изотопов 128Te и 130Te (их содержание в естественной смеси этого элемента 31.7% и 33.8%

соответственно) вероятность двойного бета-распада очень мала, периоды полураспада T1/2(128Te) = 7.7*1028

лет, T1/2(130Te) = 2.7*1021 лет.

Теория предсказывает возможность двух видов двойного β-распада. Первый – обычный тип с испусканием антинейтрино:

AZ→A (Z − 2)+ 2e− + 2ν (25)

Второй – более экзотический – безнейтринный: |

|

AZ→A (Z − 2)+ 2e− |

(26) |

На сегодняшний день достоверно установлено наличие лишь двунейтринного двойного бета-распада, допускаемого классической теорией и потому не представляющего особого интереса. Обнаружение хотя бы