- •1. ПРЕДЫСТОРИЯ

- •2. НАЧАЛО ИСТОРИИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •3. ЭПОХА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •4. СОВРЕМЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

- •5. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •6. РАЗВИТИЕ УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- •7. РАЗВИТИЕ РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ

- •1. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

- •2. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •3. РАСПАД СМЕСИ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4. ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПАДА ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4.1 Цепочка из двух изотопов

- •4.2 Цепочки из трёх и более изотопов

- •4.3 Радиоактивные равновесия

- •4.3.1 Случай отсутствия равновесия

- •4.3.2 Подвижное равновесие

- •4.3.3 Вековое равновесие

- •4.4 Разветвленный распад

- •4.5 Степень равновесности

- •4.6 Примеры радиоактивных распадов

- •1. ПРИМЕРЫ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •1.1 Семейства урана, тория и актиния

- •1.2 Семейство нептуния

- •2. ПРИРОДНЫЕ РАДИАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •3. ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЯДОВ

- •4. ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ И СДВИГИ РАДИОАКТИВНЫХ РАВНОВЕСИЙ

- •5. КОНЦЕПЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РАДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РЕАКТОРНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •6. РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ ТЕХНОГЕННЫХ НУКЛИДОВ

- •1. ЯВЛЕНИЕ ИЗОТОПИИ

- •1.1 Историческая справка

- •1.2 Изотопы и изобары

- •1.3 Применение изотопов

- •2. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ

- •3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ

- •4. ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- •5. АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

- •6. РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ

- •6.1 Общие замечания

- •6.2 Газовая диффузия

- •6.3 Диффузия в потоке пара (противопоточная масс-диффузия)

- •6.4 Термодиффузия

- •6.5 Газовое центрифугирование

- •6.6 Электромагнитное разделение.

- •6.7 Химическое обогащение

- •6.8 Аэродинамическая сепарация

- •6.9 AVLIS (испарение с использованием лазера).

- •6.10 Дистилляция

- •6.11 Электролиз

- •6.12 Изотопный обмен

- •7. ПРОИЗВОДСТВО ИЗОТОПОВ

- •7.1 Производство стабильных изотопов

- •7.2 Получение изотопов в ядерных реакторах

- •7.3 Получение изотопов на ускорителях

- •1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПОЛЕ

- •2. ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •2.1. Корпускулярное излучение

- •2.1.1 Альфа-излучение

- •2.1.2 Протонное излучение

- •2.1.3 Нейтронное излучение

- •2.1.4 Электронное излучение

- •2.1.5 Бета-излучение

- •2.2 Космическое излучение.

- •2.3 Электромагнитное излучение

- •2.3.1 Рентгеновское излучение

- •2.3.2 Гамма излучение

- •2.3.3 Тормозное излучение

- •2.3.4 Излучение Черенкова-Вавилова

- •2.3.5 Синхотронное излучение

- •2.3.6 Переходное излучение

- •3. СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4.1 Терминология: радиоактивные источники излучений и их характеристики

- •4.2 Классификация источников излучения.

- •4.2.1 Источники рентгеновского излучения.

- •4.2.2 Ускорители

- •4.2.3 Нейтронные источники

- •1. ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ СКВОЗЬ ВЕЩЕСТВО

- •1.1 Терминология: взаимодействие ионизирующих излучений со средой

- •1.2 Типы взаимодействия излучения с веществом

- •1.3 Ионизация и возбуждение

- •2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ

- •2.1 Взаимодействие заряженной частицы с электроном

- •2.2 Ионизация и возбуждение атома

- •2.3 Тормозная способность

- •2.4 Пробег

- •3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •3.1 Потери энергии движущимися электронами

- •3.2 Эффективный пробег электронов

- •3.4 Каскадный ливень

- •4.1 Процессы поглощения гамма-излучения

- •4.2 Поглощение гамма-излучения.

- •5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ НЕЙТРОНОВ

- •1.1 Радиационный захват нейтрона

- •1.2 Реакции с образованием протонов

- •1.4 Реакции деления под действием нейтронов

- •1.6 Неупругое рассеяние нейтронов

- •1.7 Упругое рассеяние нейтронов

- •2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

- •2.2 Реакции под действием протонов

- •2.3 Ядерные реакции под действием заряженных частиц, ускоренных при высоких энергиях

- •2.4 Ядерные реакции с тяжёлыми ионами

- •2.5 Ядерные реакции с участием электронов, мюонов, мезонов, гиперонов и античастиц

- •3. ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •4. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

- •2.1 Барионный заряд

- •2.2 Энергия и импульс

- •2.3 Закон сохранения импульса

- •2.4 Момент количества движения

- •2.5 Чётность

- •2.6 Изотопический спин

- •3. КИНЕТИКА И ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ

- •3.1 Сечение ядерной реакции

- •3.2 Скорость ядерной реакции

- •4. МЕХАНИЗМЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •4.1 Модель составного ядра

- •4.2 Оптическая модель

- •4.3 Модель прямых механизмов

- •1. ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

- •1.1 Особенности процесса деления

- •1.2 Жидкокапельная модель ядра в описании деления

- •1.3 Оболочечная модель ядра в интерпретации процесса деления

- •2. ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ

- •2.1 Вероятность деления

- •2.2 Стадии процесса деления

- •2.3 Энергетика процесса деления

- •2.4 Продукты деления

- •1. ЦЕПНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •1.1 Цепные реакции в химии

- •1.2 Ядерные цепные реакции

- •1. 3 Цепная реакция деления

- •1.4 Ядерный взрыв

- •1.5 Ядерная безопасность

- •2 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

- •3. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В АТОМНОЙ БОМБЕ

- •3.1 Урановый заряд

- •3.1.1 Делящиеся изотопы урана

- •3.1.2 Устройство и принцип работы урановой атомной бомбы

- •3.2 Плутониевый заряд

- •4 НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ

- •1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1.1 Свойства нейтронов

- •1.2 Свойства нейтронов различных энергий

- •1.3 Замедление нейтронов

- •1.4 Замедлители нейтронов

- •1.5 Диффузия нейтронов

- •1.6 Альбедо нейтронов

- •2. НЕЙТРОНЫ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

- •2.1 Генерация нейтронов

- •2.2 Радиационный захват

- •2.3 Рассеяние нейтронов в реакторе

- •2.4 Основные характеристики нейтронных полей

- •2.5 Размножение нейтронов

- •2.6 Критичность реактора

- •2.7 Распространение нейтронов в среде

- •3. УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

- •3.1 Реактивность реактора

- •3.2 Нейтронный цикл

- •3.3 Управление реактором на тепловых нейтронах

- •1. ИСТОРИЯ АТОМИЗМА

- •2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.1 Размеры атома

- •2.2 Масса атома

- •2.3 Заряд ядра атома

- •2.4 Внутренняя энергия атома

- •3. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ АТОМА

- •3.1 Атом Бора

- •3.2 Теория атома водорода

- •3.3 Квантовомеханическая теория сложных атомов

- •3.4 Электронные оболочки атома и периодическая система элементов

- •4. АТОМНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •4.1 Ионизация

- •4.2 Эмиссия рентгеновского излучения

- •1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗОТОПОВ

- •2. НАЧАЛЬНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •3. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД

- •4. СКОРОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •5. ЗВЁЗДНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •5.1 Ядерные реакции в звёздном нуклеосинтезе

- •5.3 Горение гелия

- •5.4 Синтез ядер с А<60

- •5.5 Синтез ядер с А>60

- •5.5.1 s-Процесс

- •5.5.3 р-Процесс

- •6. ПРОБЛЕМА СОЛНЕЧНОГО НЕЙТРИНО

- •6.1 Ожидаемые источники солнечного нейтрино, энергии и потоки

- •6.2 Детектирование нейтрино

- •6.3 Проблема солнечного нейтрино

- •7. СИНТЕЗ Li, Be и B

- •1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

- •1.1 Термодинамика ядерного синтеза

- •1.2 Реакции ядерного синтеза

- •1.3 Термоядерные топлива

- •2. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ В ЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

- •2.1 Водородная бомба

- •2.2 Термоядерный синтез в тепловом урановом реакторе

- •3. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

- •3.1 Временные и температурные условия

- •3.2 Магнитное удержание плазмы

- •3.2.1 Плазма

- •3.2.2 Плазма и УТС

- •3.2.3 Системы с замкнутой магнитной конфигурацией

- •3.2.4 Открытые магнитные конфигурации

- •4. УСТАНОВКИ С МАГНИТНЫМ УДЕРЖАНИЕМ

- •4.1 Токамак

- •4.2 Пинч с обращенным полем (ПОП)

- •4.3 Стелларатор

- •4.4 Открытая ловушка

- •4.5 Плазменный фокус

- •4.6 Галатея

- •5. УСТАНОВКИ ИНЕРЦИОННОГО СИНТЕЗА

- •6. ВОДОРОДНАЯ БОМБА

- •1. АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •1.1 Основы метода

- •1.2 Практика нейтронно-активационного анализа

- •1.2.2 Анализ наведённой активности

- •1.3 Применения активационного анализа.

- •1.4 Преимущества и недостатки активационного анализа

- •2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •3. РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ

- •1. ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

- •3. ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

- •4. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •4.1 Уравнение Шрёдингера

- •4.2 Волновая функция

- •4.3 Потенциальная яма

- •5. ПРИНЦИП ПАУЛИ

- •6. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- •6.1 Распределение Максвелла-Больцмана

- •6.2 Распределение Бозе-Эйнштейна

- •6.3 Распределение Ферми-Дирака

- •1. АТОМНОЕ ЯДРО – общие сведения

- •2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА

- •2.1 Открытие ядра

- •2.2 Заряд атомного ядра

- •2.3 Масса атомного ядра

- •2.4 Размеры ядра и распределение плотности ядерной материи

- •2.5 Спин и магнитный момент ядра

- •Как и составляющие его нуклоны, ядро имеет собственные моменты: спин, магнитный момент и электрический квадрупольный момент.

- •2.6 Энергия связи и устойчивость ядер

- •2.7 Электрический момент ядра

- •2.8 Чётность

- •2.9 Изоспин нуклонов и ядер

- •3. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

- •1. МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА

- •1.1 Классификация моделей

- •1.2 История развития моделей ядра

- •2. КАПЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ЯДРА

- •3. ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

- •3.1 Экспериментальное обоснование оболочечной модели

- •3.2 Построение оболочечной модели

- •3.3 Ядерные потенциалы и энергетические уровни ядра

- •3.4 Систематика энергетических уровней

- •3.5 Следствия оболочечной модели

- •1. ЧАСТИЦЫ

- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

- •3. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

- •3.1 Фотон

- •3.2 Протон

- •3.3 Нейтрон

- •3.4 Нейтрино

- •4. КВАРКИ

- •5. ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ

- •5.1 Виды взаимодействий

- •5.2 Сильные взаимодействия

- •5.3 Квантовая хромодинамика

- •6. АНТИМАТЕРИЯ

- •1. РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- •3. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В РАСПАДАХ

- •5.1 Долина ядерной стабильности

- •5.2 Новые тяжёлые элементы

- •5.3 «Доводородные» элементы

- •5.4 «Экзотические» ядра

- •5.5 На пути к нейтронной материи

- •1. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД И ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

- •2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЯДЕРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

- •2.1 Альфа-распад

- •2.1.1 Основные особенности

- •2.2 Бета - распад

- •2.2.3 Электронный захват

- •2.3.1 Внутренняя конверсия электронов

- •2.3.2 Ядерная изомерия

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА

- •2. СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

- •2.1 Самопроизвольное деление тяжёлых ядер

- •2.2 Механизм деления

- •2.3 Энергетика спонтанного деления

- •2.4 Продукты деления

- •2.5 Спонтанное деление из изомерного состояния

- •3. ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •4. НЕЙТРОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •7. ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ

- •8. КЛАСТЕРНАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •9. БЕТА-РАСПАД ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОГО АТОМА

В отличие от электромагнитного и сильного, слабое взаимодействие может смешивать фермионы из разных поколений, что приводит к нестабильности всех частиц, за исключением легчайших, и к таким эффектам, как нарушение CP-инвариантности и нейтринные осцилляции.

До сих пор все предсказания Стандартной модели подтверждались экспериментом, иногда с фантастической точностью в миллионные доли процента. Однако недавно появились результаты, в которых предсказания Стандартной модели слегка расходятся с экспериментом и даже явления, крайне трудно поддающиеся интерпретации в её рамках. С другой стороны, очевидно, что Стандартная модель не может являться последним словом в физике элементарных частиц, ибо она содержит слишком много внешних параметров, а также не включает гравитацию. Поэтому поиск отклонений от Стандартной модели (так называемой «новой физики») - одно из самых активных направлений исследования в последние годы. Ожидается, что эксперименты на коллайдере смогут зарегистрировать множество отклонений от Стандартной модели.

6. АНТИМАТЕРИЯ

Выше, при рассмотрении элементарных частиц, было продемонстрировано наличие в природе помимо частиц ещё и античастиц (например, электрона и позитрона, нейтрона и антинейтрона). Под античастицей понимают элементарную частицу, масса и спин которой точно равны массе и спину данной частицы, а электрический заряд, магнитный момент и другие соответствующие характеристики равны по величине, но противоположны по знаку. Наличие античастиц ставит вопрос о возможности получения антивещества (антиатомов и антимолекул) в земных условиях. Поскольку изучением химических свойств антиматерии будут заниматься радиохимики, коротко остановимся на этой проблеме.

Античасти́ца — частица-двойник(зеркальное отражение) некоторой другой элементарной частицы, обладающая той же массой и тем же спином, но отличающаяся от неё знаками некоторых характеристик взаимодействия (зарядов, таких какэлектрический и цветовой заряд, барионное и лептонное квантовое число).

Существование античастиц было предсказано П.А.М.Дираком. Полученное им в 1928 квантовое релятивистское уравнение движения электрона (уравнение Дирака) с необходимостью содержало решения с отрицательными энергиями. В дальнейшем было показано, что исчезновение электрона с отрицательной энергией следует интерпретировать как возникновение частицы (той же массы) с положительной энергией и с положительным электрическим зарядом, т. е. античастицы по отношению к электрону. Эта частица - позитрон - была открыта в 1932.

В последующих экспериментах было установлено, что не только электрон, но и все остальные частицы имеют свои античастицы. В 1936 году в космических лучах были открыты мюон (μ-) и μ+ его античастица, а в 1947 - π- и π+ - мезоны, составляющие пару частица - античастица; в 1955 в опытах на ускорителе зарегистрирован антипротон, в 1956 — антинейтрон и т. д. К настоящему времени наблюдались античастицы практически всех известных частиц, и не вызывает сомнения, что античастицы имеются у всех частиц. Для некоторых нейтральных частиц, античастица тождественно совпадает с частицей. Это, в частности, фотон, нейтральный пи-мезон, эта-мезон, гравитон и др. Такие частицы называют истинно нейтральными. Подчеркнём, что электрически нейтральные частицы могут и не совпадать со своими античастицами. Это, в частности, касается нейтрона, нейтрино, нейтрального каона и т.д.

Существование и свойства античастиц определяются в соответствии с фундаментальным принципом квантовой теории поля — её инвариантностью относительно CPT-преобразования. Из CPT-теоремы следует, что масса, спин и время жизни частицы и её античастицы должны быть одинаковыми. В частности, стабильным (относительно распада) частицам соответствуют стабильные античастицы (однако в веществе сколько-нибудь длительное существование их невозможно из-за аннигиляции с частицами вещества). Состояния частиц и их античастиц связаны операцией зарядового сопряжения. Поэтому частица и античастица имеют противоположные знаки электрических зарядов (и магнитных моментов), имеют одинаковый изотопический спин, но отличаются знаком его третьей проекции, имеют одинаковые по величине, но противоположные по знаку странность, очарование, красоту и т. д.

Вследствие инвариантности относительно зарядового сопряжения (C-инвариантности) сильного и электромагнитного взаимодействий, связанные соответствующими силами составные объекты из частиц (атомные ядра, атомы) и из античастиц (ядра и атомы антивещества) должны иметь идентичную структуру. Слабое взаимодействие не инвариантно относительно зарядового сопряжения и, следовательно, нарушает симметрию между частицами и античастицами, что проявляется в различии некоторых дифференциальных характеристик их слабых распадов.

Рождение античастиц происходит в столкновениях частиц вещества, разогнанных до энергий, превосходящих порог рождения пары частица-античастица. Античастицы рождаются во взаимодействиях

частиц на ускорителях; хранение образующихся античастиц осуществляют в накопительных кольцах при высоком вакууме. В естественных условиях античастицы рождаются при взаимодействии первичных космических лучей с веществом, например, атмосферы Земли, а также должны рождаться в окрестностях пульсаров и активных ядер галактик. Античастицы возникают при испарении первичных чёрных дыр малой массы. Согласно теории горячей Вселенной, на очень ранних стадиях расширения Вселенной в равновесии с веществом и излучением находились пары частица-античастица всех сортов. В соответствии с моделями великого объединения эффекты нарушения С- и CP-инвариантности в неравновесных процессах с несохранением барионного числа могли привести в очень ранней Вселенной к барионной асимметрии Вселенной даже в условиях строгого начального равенства числа частиц и античастиц. Это даёт физическое обоснование отсутствию наблюдательных данных о существовании во Вселенной объектов из античастиц.

При столкновении частицы со своей античастицей возможна их аннигиляция.

Аннигиляция (лат. annihilatio - превращение в ничто, уничтожение) - процесс превращения элементарной частицы и античастицы при их столкновении в другие частицы, например, электрона и позитрона в фотоны.

Замечание. При аннигиляции образуется два фотона (а не один), поскольку в системе центра масс сталкивающихся частиц их суммарный импульс равен нулю, а один рожденный фотон всегда будет иметь ненулевой импульс. Закон сохранения импульса требует рождения, как минимум, двух фотонов с нулевым общим импульсом. Энергия фотонов определяется законом сохранения энергии.

Под антивеществом понимают материю, состоящую из античастиц. Ядра атомов антивещества «построены» из антинуклонов, а внешняя оболочка – из позитронов. Возможность существования антивещества следует из инвариантности законов природы относительно преобразования СРТ (заряда, пространства и времени). Вследствие инвариантности сильного взаимодействия относительно зарядового сопряжения ядерное взаимодействие между антинуклонами совпадает с соответствующим взаимодействием между нуклонами, что обеспечивает существование ядер из антинуклонов («антиядер»). Антиядра обладают массой и энергетическим спектром такими же, как у ядер, состоящих из соответствующих нуклонов. Электрические заряды и магнитные моменты антиядер равны по величине и противоположны по знаку электрическим зарядам и магнитным моментам соответствующих ядер. Вследствие инвариантности электромагнитного взаимодействия электромагнитные переходы в ядрах вещества и антивещества совпадают. Электромагнитное взаимодействие позитронов и ядер антивещества должно приводить к образованию связанных состояний - атомов антивещества, причем атомы антивещества и вещества должны иметь идентичную структуру. Вследствие СР-инвариантности слабого взаимодействия обусловленное им смешивание атомных или ядерных состояний с противоположной четностью одинаково для вещества и антивещества.

Замечание. Эквивалентность материи и антиматерии основывается на законе инвариантности, согласно которому, если у куска вещества одновременно заменить на противоположные все заряды элементарных частиц, направление потока времени и четность, то получившаяся субстанция будет подчиняться тем же самым законам физики. Если эта инвариантность существует, антиводород будет вести себя точно так же, как и водород. В частности, будет поглощать и испускать свет идентичной частоты. Если же его спектр будет различаться, то существующая сейчас стандартная модель физики частиц рассыплется.

Столкновение объекта, состоящего из вещества, с объектом из антивещества приводит к аннигиляции входящих в их состав частиц и античастиц. Аннигиляция медленных электронов и позитронов ведет к образованию гамма-квантов, а аннигиляция медленных нуклонов и антинуклонов - к образованию нескольких пи-мезонов. В результате последующих их распадов образуется жесткое гамма-излучение с энергией гамма-квантов более 70 МэВ.

В экспериментах на ускорителях были зарегистрированы события образования легких антиядер (антиводорода, антидейтерия, антигелия-3) в столкновениях адронов.

На Земле, в Солнечной системе и в непосредственно окружающем Солнечную систему космическом пространстве отсутствует сколько-нибудь заметное количество антивещества. Однако возможность существования макроскопических областей антивещества не является пока окончательно исключенной.

Профессор

И.Н.Бекман

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Лекция 7. ЯВЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ

Одно из свойств материи – радиоактивность – сопровождает существование и развитие органической жизни на Земле с момента ее возникновения наряду с гравитационным, магнитным, электрическим полями нашей планеты. От этого свойства материи избавиться невозможно, и нужно научиться использовать и принимать его таким образом, чтобы польза, приносимая этим явлением биосфере (и человечеству) превышала вред.

В данной лекции мы рассмотрим некоторые свойства явления радиоактивности и связанного с ним радиоактивного (ионизирующего) излучения. Определённое внимание уделим перспективам дальнейшего развития Периодической системы элементов.

1. РАДИОАКТИВНОСТЬ

Согласно принятому в настоящее время определению (ИЮПАК):

Радиоактивность – свойство некоторых нуклидов подвергаться радиоактивному распаду.

Здесь отсутствуют какие-либо намёки на радиацию, потому чаще используют другие определения, которые хоть и не приняты официально, но лучше передают суть явления:

Радиоактивность - превращение атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием различных частиц и электромагнитного излучения. Отсюда и название явления: на латыни radio — излучаю, activus - действенный. Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотоп

другого элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц, ядер и жесткого электромагнитного излучения.

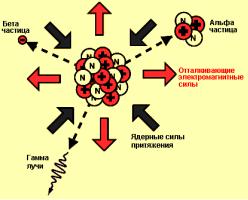

Рис.1. Нарушение ядерного равновесия в ядре, приводящие к радиоактивному распаду.

Радиоактивные превращения протекают с изменением строения, состава и энергетического состояния ядер атомов, и сопровождаются испусканием или захватом заряженных или нейтральных частиц, и выделением коротковолнового излучения электромагнитной природы (кванты гамма-излучения). Эти испускаемые частицы и кванты носят общее название радиоактивных (или ионизирующих) излучений, а

элементы, ядра которых могут по тем или иным (естественным или искусственным) причинам самопроизвольно распадаются, называются радиоактивными или же радионуклидами. Причинами радиоактивного распада являются нарушения равновесия между ядерными (короткодействующими) силами притяжения и электромагнитными (дальнодействующими) силами отталкивания положительно заряженных протонов (Рис. 1).

Нуклидом называют атомы или ядра с данным числом нуклонов и данным зарядом ядра. Нуклиды могут быть стабильными и нестабильными, т.е. радиоактивными.

Нуклид – разновидность атома, характеризуемая числом протонов и нейтронов, а в некоторых случаях энергетическим состоянием ядра.

Радионуклид – нуклид, испускающий ионизирующее излучение.

Радиация, или ионизирующее излучение – это частицы или гамма-кванты, энергия которых достаточно велика, чтобы при воздействии на вещество создавать ионы разных знаков.

В более развёрнутом виде:

Ионизирующее излучение – поток заряженных или нейтральных частиц и квантов электромагнитного излучения, прохождение которых через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. По своей природе делится на фотонное (гамма-излучение, тормозное излучение, рентгеновское излучение) и корпускулярное (альфа-излучение, электронное, протонное, нейтронное, мезонное).

Из 2500 нуклидов, известных в настоящее время, стабильны только 271. Остальные (90%!) нестабильны, т.е. радиоактивны; они превращаются путем одного или нескольких последовательных распадов, сопровождающихся испусканием частиц или γ- квантов, в стабильные нуклиды.

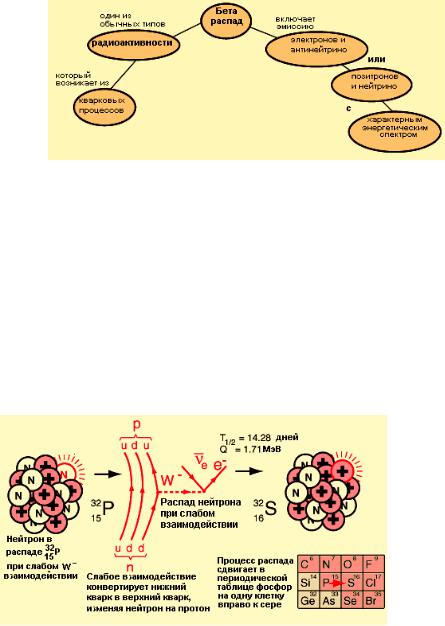

Радиоактивный распад начинается с некоторых перестановок в ядре (например, при бета-распаде кварк мигрирует к поверхности ядра и превращает приповерхностный нейтрон в протон, что приводит к испусканию возникшего попутно электрона и антинейтрино). Последовательность процессов иллюстрирует Рис.1 и, более конкретно, на примере β-излучателя фосфора-32 – Рис.2.

Рис.2. Характерные черты β-распада.

Важной проблемой является установка критерия понятия радиоактивности, т.е. критерия минимальной длительности распада. Раньше в число радиоактивных превращений включались попросту все акты α- и β- распадов измеримой длительности. Сейчас возможности измерений коротких времён чрезвычайно расширились: стало возможным измерение времён жизни τ≥10-11 сек. Времена жизни чрезвычайно коротких состояний определяются на основании соотношения неопределённости В. Гейзенберга:

Γτ ≈h=1,5054*10−27 эрг*сек |

(1) |

связывающего время жизни неустойчивого ядра τ с возможным при этом интервалом значений его энергии распада, так называемой «естественной» шириной возбуждённого уровня Г (Г=h/2π, где h – постоянная Планка). Определяя на опыте величину Г по «естественному» разбросу энергии радиоактивного распада, тем самым находят время жизни τ. Так, разброс энергий протонов, испускаемых при распаде ядра 9В из основного состояния (9В→р+8Ве), отвечает Г=750 эв, т.е. τ 9*10-19 сек.

Рис.3. Распад нейтрона в ядре при слабом взаимодействии как движущая сила β-распада

Критерий «измеримости» времени распада меняется по мере развития техники эксперимента, повышения точности установления времени или энергии распада. Поэтому при определении понятия радиоактивности следует руководствоваться не этим критерием, а необходимостью чёткого разграничения стадий образования и последующего распада радиоактивных ядер. Прежде всего необходимо, чтобы радиоактивное ядро существовало гораздо дольше «характерного ядерного времени» tя, необходимого для пролёта частицы со скоростью v 109-1010 см/сек сквозь ядро радиуса R 10-12 см/сек (tя=R/v 10-21 – 10-22 сек)

Но этого мало. Большинство ядерных реакций происходит в две стадии – вначале ядро-мишень А, поглощая бомбардирующую частицу (или квант) а, превращается в возбуждённое составное (компаунд) ядро С*, а затем это ядро, испуская частицу (или квант b), превращается в конечное ядро – продукт реакции В. Таким образом, реакция идёт по схеме: А + а → С* →b + B.

Пусть ядро В, в свою очередь, неустойчиво и испытывает распад с испусканием частицы d и образованием ядра D: B → d + D. Очевидно, что стадии образования и распада ядра В можно с уверенностью разделить, т.е. можно считать все характеристики распада В независимыми от свойств компаунд-ядра С* лишь в том случае, если среднее время жизни составных ядер В (τC*) много больше, чем среднее время жизни составных ядер С* (τC*), достигающих величин τi 10-14 – 10-13 сек. Кроме того, нужно исключить