- •1. ПРЕДЫСТОРИЯ

- •2. НАЧАЛО ИСТОРИИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •3. ЭПОХА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- •4. СОВРЕМЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

- •5. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •6. РАЗВИТИЕ УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- •7. РАЗВИТИЕ РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ

- •1. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

- •2. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •3. РАСПАД СМЕСИ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4. ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПАДА ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

- •4.1 Цепочка из двух изотопов

- •4.2 Цепочки из трёх и более изотопов

- •4.3 Радиоактивные равновесия

- •4.3.1 Случай отсутствия равновесия

- •4.3.2 Подвижное равновесие

- •4.3.3 Вековое равновесие

- •4.4 Разветвленный распад

- •4.5 Степень равновесности

- •4.6 Примеры радиоактивных распадов

- •1. ПРИМЕРЫ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •1.1 Семейства урана, тория и актиния

- •1.2 Семейство нептуния

- •2. ПРИРОДНЫЕ РАДИАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА

- •3. ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЯДОВ

- •4. ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ И СДВИГИ РАДИОАКТИВНЫХ РАВНОВЕСИЙ

- •5. КОНЦЕПЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РАДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РЕАКТОРНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ

- •6. РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ ТЕХНОГЕННЫХ НУКЛИДОВ

- •1. ЯВЛЕНИЕ ИЗОТОПИИ

- •1.1 Историческая справка

- •1.2 Изотопы и изобары

- •1.3 Применение изотопов

- •2. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ

- •3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ

- •4. ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- •5. АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

- •6. РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ

- •6.1 Общие замечания

- •6.2 Газовая диффузия

- •6.3 Диффузия в потоке пара (противопоточная масс-диффузия)

- •6.4 Термодиффузия

- •6.5 Газовое центрифугирование

- •6.6 Электромагнитное разделение.

- •6.7 Химическое обогащение

- •6.8 Аэродинамическая сепарация

- •6.9 AVLIS (испарение с использованием лазера).

- •6.10 Дистилляция

- •6.11 Электролиз

- •6.12 Изотопный обмен

- •7. ПРОИЗВОДСТВО ИЗОТОПОВ

- •7.1 Производство стабильных изотопов

- •7.2 Получение изотопов в ядерных реакторах

- •7.3 Получение изотопов на ускорителях

- •1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПОЛЕ

- •2. ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •2.1. Корпускулярное излучение

- •2.1.1 Альфа-излучение

- •2.1.2 Протонное излучение

- •2.1.3 Нейтронное излучение

- •2.1.4 Электронное излучение

- •2.1.5 Бета-излучение

- •2.2 Космическое излучение.

- •2.3 Электромагнитное излучение

- •2.3.1 Рентгеновское излучение

- •2.3.2 Гамма излучение

- •2.3.3 Тормозное излучение

- •2.3.4 Излучение Черенкова-Вавилова

- •2.3.5 Синхотронное излучение

- •2.3.6 Переходное излучение

- •3. СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- •4.1 Терминология: радиоактивные источники излучений и их характеристики

- •4.2 Классификация источников излучения.

- •4.2.1 Источники рентгеновского излучения.

- •4.2.2 Ускорители

- •4.2.3 Нейтронные источники

- •1. ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ СКВОЗЬ ВЕЩЕСТВО

- •1.1 Терминология: взаимодействие ионизирующих излучений со средой

- •1.2 Типы взаимодействия излучения с веществом

- •1.3 Ионизация и возбуждение

- •2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ

- •2.1 Взаимодействие заряженной частицы с электроном

- •2.2 Ионизация и возбуждение атома

- •2.3 Тормозная способность

- •2.4 Пробег

- •3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •3.1 Потери энергии движущимися электронами

- •3.2 Эффективный пробег электронов

- •3.4 Каскадный ливень

- •4.1 Процессы поглощения гамма-излучения

- •4.2 Поглощение гамма-излучения.

- •5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ НЕЙТРОНОВ

- •1.1 Радиационный захват нейтрона

- •1.2 Реакции с образованием протонов

- •1.4 Реакции деления под действием нейтронов

- •1.6 Неупругое рассеяние нейтронов

- •1.7 Упругое рассеяние нейтронов

- •2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

- •2.2 Реакции под действием протонов

- •2.3 Ядерные реакции под действием заряженных частиц, ускоренных при высоких энергиях

- •2.4 Ядерные реакции с тяжёлыми ионами

- •2.5 Ядерные реакции с участием электронов, мюонов, мезонов, гиперонов и античастиц

- •3. ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •4. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

- •2.1 Барионный заряд

- •2.2 Энергия и импульс

- •2.3 Закон сохранения импульса

- •2.4 Момент количества движения

- •2.5 Чётность

- •2.6 Изотопический спин

- •3. КИНЕТИКА И ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ

- •3.1 Сечение ядерной реакции

- •3.2 Скорость ядерной реакции

- •4. МЕХАНИЗМЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •4.1 Модель составного ядра

- •4.2 Оптическая модель

- •4.3 Модель прямых механизмов

- •1. ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

- •1.1 Особенности процесса деления

- •1.2 Жидкокапельная модель ядра в описании деления

- •1.3 Оболочечная модель ядра в интерпретации процесса деления

- •2. ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ

- •2.1 Вероятность деления

- •2.2 Стадии процесса деления

- •2.3 Энергетика процесса деления

- •2.4 Продукты деления

- •1. ЦЕПНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •1.1 Цепные реакции в химии

- •1.2 Ядерные цепные реакции

- •1. 3 Цепная реакция деления

- •1.4 Ядерный взрыв

- •1.5 Ядерная безопасность

- •2 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

- •3. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В АТОМНОЙ БОМБЕ

- •3.1 Урановый заряд

- •3.1.1 Делящиеся изотопы урана

- •3.1.2 Устройство и принцип работы урановой атомной бомбы

- •3.2 Плутониевый заряд

- •4 НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ

- •1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- •1.1 Свойства нейтронов

- •1.2 Свойства нейтронов различных энергий

- •1.3 Замедление нейтронов

- •1.4 Замедлители нейтронов

- •1.5 Диффузия нейтронов

- •1.6 Альбедо нейтронов

- •2. НЕЙТРОНЫ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

- •2.1 Генерация нейтронов

- •2.2 Радиационный захват

- •2.3 Рассеяние нейтронов в реакторе

- •2.4 Основные характеристики нейтронных полей

- •2.5 Размножение нейтронов

- •2.6 Критичность реактора

- •2.7 Распространение нейтронов в среде

- •3. УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

- •3.1 Реактивность реактора

- •3.2 Нейтронный цикл

- •3.3 Управление реактором на тепловых нейтронах

- •1. ИСТОРИЯ АТОМИЗМА

- •2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.1 Размеры атома

- •2.2 Масса атома

- •2.3 Заряд ядра атома

- •2.4 Внутренняя энергия атома

- •3. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ АТОМА

- •3.1 Атом Бора

- •3.2 Теория атома водорода

- •3.3 Квантовомеханическая теория сложных атомов

- •3.4 Электронные оболочки атома и периодическая система элементов

- •4. АТОМНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •4.1 Ионизация

- •4.2 Эмиссия рентгеновского излучения

- •1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗОТОПОВ

- •2. НАЧАЛЬНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •3. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД

- •4. СКОРОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

- •5. ЗВЁЗДНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ

- •5.1 Ядерные реакции в звёздном нуклеосинтезе

- •5.3 Горение гелия

- •5.4 Синтез ядер с А<60

- •5.5 Синтез ядер с А>60

- •5.5.1 s-Процесс

- •5.5.3 р-Процесс

- •6. ПРОБЛЕМА СОЛНЕЧНОГО НЕЙТРИНО

- •6.1 Ожидаемые источники солнечного нейтрино, энергии и потоки

- •6.2 Детектирование нейтрино

- •6.3 Проблема солнечного нейтрино

- •7. СИНТЕЗ Li, Be и B

- •1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

- •1.1 Термодинамика ядерного синтеза

- •1.2 Реакции ядерного синтеза

- •1.3 Термоядерные топлива

- •2. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ В ЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

- •2.1 Водородная бомба

- •2.2 Термоядерный синтез в тепловом урановом реакторе

- •3. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

- •3.1 Временные и температурные условия

- •3.2 Магнитное удержание плазмы

- •3.2.1 Плазма

- •3.2.2 Плазма и УТС

- •3.2.3 Системы с замкнутой магнитной конфигурацией

- •3.2.4 Открытые магнитные конфигурации

- •4. УСТАНОВКИ С МАГНИТНЫМ УДЕРЖАНИЕМ

- •4.1 Токамак

- •4.2 Пинч с обращенным полем (ПОП)

- •4.3 Стелларатор

- •4.4 Открытая ловушка

- •4.5 Плазменный фокус

- •4.6 Галатея

- •5. УСТАНОВКИ ИНЕРЦИОННОГО СИНТЕЗА

- •6. ВОДОРОДНАЯ БОМБА

- •1. АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •1.1 Основы метода

- •1.2 Практика нейтронно-активационного анализа

- •1.2.2 Анализ наведённой активности

- •1.3 Применения активационного анализа.

- •1.4 Преимущества и недостатки активационного анализа

- •2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ

- •3. РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ

- •1. ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

- •3. ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

- •4. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

- •4.1 Уравнение Шрёдингера

- •4.2 Волновая функция

- •4.3 Потенциальная яма

- •5. ПРИНЦИП ПАУЛИ

- •6. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

- •6.1 Распределение Максвелла-Больцмана

- •6.2 Распределение Бозе-Эйнштейна

- •6.3 Распределение Ферми-Дирака

- •1. АТОМНОЕ ЯДРО – общие сведения

- •2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА

- •2.1 Открытие ядра

- •2.2 Заряд атомного ядра

- •2.3 Масса атомного ядра

- •2.4 Размеры ядра и распределение плотности ядерной материи

- •2.5 Спин и магнитный момент ядра

- •Как и составляющие его нуклоны, ядро имеет собственные моменты: спин, магнитный момент и электрический квадрупольный момент.

- •2.6 Энергия связи и устойчивость ядер

- •2.7 Электрический момент ядра

- •2.8 Чётность

- •2.9 Изоспин нуклонов и ядер

- •3. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

- •1. МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА

- •1.1 Классификация моделей

- •1.2 История развития моделей ядра

- •2. КАПЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ЯДРА

- •3. ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА

- •3.1 Экспериментальное обоснование оболочечной модели

- •3.2 Построение оболочечной модели

- •3.3 Ядерные потенциалы и энергетические уровни ядра

- •3.4 Систематика энергетических уровней

- •3.5 Следствия оболочечной модели

- •1. ЧАСТИЦЫ

- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

- •3. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

- •3.1 Фотон

- •3.2 Протон

- •3.3 Нейтрон

- •3.4 Нейтрино

- •4. КВАРКИ

- •5. ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ

- •5.1 Виды взаимодействий

- •5.2 Сильные взаимодействия

- •5.3 Квантовая хромодинамика

- •6. АНТИМАТЕРИЯ

- •1. РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- •3. СТАТИСТИКА РАСПАДА

- •4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В РАСПАДАХ

- •5.1 Долина ядерной стабильности

- •5.2 Новые тяжёлые элементы

- •5.3 «Доводородные» элементы

- •5.4 «Экзотические» ядра

- •5.5 На пути к нейтронной материи

- •1. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД И ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

- •2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЯДЕРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

- •2.1 Альфа-распад

- •2.1.1 Основные особенности

- •2.2 Бета - распад

- •2.2.3 Электронный захват

- •2.3.1 Внутренняя конверсия электронов

- •2.3.2 Ядерная изомерия

- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА

- •2. СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

- •2.1 Самопроизвольное деление тяжёлых ядер

- •2.2 Механизм деления

- •2.3 Энергетика спонтанного деления

- •2.4 Продукты деления

- •2.5 Спонтанное деление из изомерного состояния

- •3. ПРОТОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •4. НЕЙТРОННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •7. ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ

- •8. КЛАСТЕРНАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •9. БЕТА-РАСПАД ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОГО АТОМА

чётности волновых функций, описывающих их движение относительно общего центра инерции. Внутренняя чётность нуклонов принята положительной. Если при возбуждении ядра, т.е. при поглощении ядром некоторой энергии, эта энергия передается одному нуклону над замкнутой оболочкой или подоболочкой, этот неспаренный нуклон будет переходить на более высокие уровни энергии, а остальные нуклоны ядра (т.н. кор) будут оставаться в прежних невозбужденных состояниях. Такие возбуждения называются одночастичными. В спектрах возбуждения ядер с одним нуклоном над замкнутой оболочкой или подоболочкой можно выделить уровни, соответствующие одночастичным возбуждениям.

Во всех предыдущих расчетах и комментариях не был учтен тот факт, что на протоны ядра помимо сильного взаимодействия (которое было приближенно учтено введением самосогласованного потенциала со спин-орбитальным членом), действует также кулоновское отталкивание со стороны других протонов ядра. Роль этого члена во взаимодействии невелика для легких ядер, но для средних и тяжелых ядер влияние кулоновского потенциала влияет на ход заполнения подоболочек и оболочек. Иными словами, если нейтроны ядра можно считать находящимися в потенциале (17), то для протонов в это выражение должен быть добавлен член, характеризующий кулоновское отталкивание протонов:

V |

=V ≈η |

(Z −1)e2 |

(18) |

|

A1/ 3 |

||||

Кул |

c |

|

Решения уравнения Шредингера для энергий протонов в потенциале (17) +(18) выше, чем для нейтронов в потенциале (17). Эта разность растет с числом протонов в ядре. Поскольку протонные уровни выше нейтронных, средние и тяжелые ядра с заполненными подоболочками имеют больше нейтронов, чем протонов. Максимальная энергия нуклонной конфигурации, соответствующая ситуации, когда все уровни выше этой энергии не заполнены, а ниже - заполнены, называется энергией Ферми. Для ядра 48Са, например, энергия Ферми соответствует энергии нейтронов в полностью заполненной нейтронами подоболочке (1f7/2)8. Это ядро обладает особой устойчивостью и является первым дважды магическим ядром с превышением числа нейтронов над числом протонов. Таким образом, магическое число 28 - следствие влияния кулоновского потенциала на заполнение ядерных подоболочек.

3.4Систематика энергетических уровней

Воболочечной модели, также как и в атомной спектроскопии, для обозначения состояний с различными значениями момента l нуклона используются буквы латинского алфавита со следующим соответствием:

l = |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

... |

|

s |

p |

d |

f |

g |

h |

i |

k |

|

Различные орбиты nlj обозначаются буквами и цифрами. Например, 2s1/2 это состояние с n =2, l = 0 и j = 1/2;

3f7/2 это состояние с n =3, l = 3 и j = 7/2 и т.д.

Согласно систематике уровней, первой ставится цифра главного квантового числа n, затем следует буква, обозначающая квантовое число орбитального момента l (s, p, d, .), нижний правый индекс которой равен квантовому числу j полного момента нуклона. Например, через 1р3/2 обозначается уровень с n =1, l = 1

иj = 3/2. Квантовое число mj проекции полного момента j на ось обычно не указывается, так как в сферически симметричном потенциале уровни, различающиеся по j, имеют одинаковые энергии.

Для получения системы одночастичных уровней нейтронов конкретного ядра (A,Z) задают константы

ирешают уравнение Шредингера. При переходе от ядра к ядру эти константы приходится подбирать вновь. Оказалось, что, подбирая значения констант, можно получить группы тесно расположенных уровней, которые называют оболочкой. Оболочки, в свою очередь, разделены относительно большими энергетическими промежутками.

Рассмотрим теперь конкретную схему уровней на примере нескольких первых оболочек. По принципу Паули максимально возможное число нуклонов на данном уровне с заданным l равно 2(2l + 1), а с заданным j равно 2j + 1.

Для получения системы уровней протонов в уравнение необходимо ввести самосогласованный сферически-симметричный потенциал электрического поля, описывающий взаимодействие с ядром отдельного протона. Поэтому схема уровней для протонов будет отличаться от нейтронной главным образом величиной энергии для заданных n и l, а общая схема заполнения уровней протонных оболочек остаётся примерно той же самой.

Спомощью модели оболочек можно получить заполнение более высоких оболочек и все значения магических чисел: 2, 8, 20, 50, 82, 126.

Из модели оболочек следует, что: 1. Основные состояния дважды магических ядер должны иметь характеристику 0+, т.е. каждая заполненная оболочка имеет нулевой спин и положительную четность. 2. Характеристика основного состояния ядра, имеющего на один нуклон больше дважды магического, определяется характеристикой уровня, следующего поверх оболочки магического числа. Например, спин ядра 17О должен определяться одним девятым нейтроном на нижнем уровне третьей оболочки (Рис. 11) сверх заполненной второй, который будет находиться на уровне 1d5/2, т. е. иметь характеристику 5/2+, что подтверждается опытом. 3. Характеристика основного состояния ядра, имеющего на один нуклон меньше дважды магического ядра, определяется характеристикой высшего уровня оболочки, соответствующей магическому числу, на которой должен находиться недостающий нуклон. Например, в ядре 715N не хватает одного протона до дважды магического ядра 816O. Вторая протонная оболочка для магического числа Z = 8 заканчивается высшим уровнем 1р1/2 (Рис. 11). Поэтому основное состояние ядра 715N имеет характеристику 1/2-. Во всех случаях чётность состояний определялась как (-1)l. Эти три правила выполняются без исключений.

Оболочечная модель даёт правильные границы для изомерных ядер в процессе заполнения IV и V оболочек. Однако для двух и более нуклонов сверх дважды магических чисел приведенные правила не дают правильных результатов при сложении квантовомеханических векторов состояний этих нуклонов по обычным правилам. Расхождения объясняются взаимодействием этих нуклонов между собой, которое не учитывается в одночастичной модели оболочек. Простейший способ учесть взаимодействия между одноименными нуклонами – использовать эффект спаривания нуклонов. Модель оболочек, учитывающая эффект спаривания одноименных нуклонов, называется моделью оболочек с феноменологическим спариванием.

Вэтой модели предполагается, что при чётном числе нуклонов одного сорта они объединяются в пары

снулевым спином, либо при нечётном числе нуклонов в пары объединяются все, за исключением одного,

состояние которого должно определять спин и четность ядра. Отсюда следует: 1. Основные состояния всех чётно-чётных ядер имеют характеристику 0+. Это правило не имеет исключений. 2. Характеристика

основного состояния ядра с нечетным А должны иметь совпадать с характеристикой уровня, на котором располагается этот последний неспаренный нуклон. Например, ядро 37Li имеет два спаренных нейтрона

относительно магического числа 2 и один неспаренный протон, находящийся в состоянии 1р3/2. Соответственно основное состояние этого ядра имеет характеристику 3/2-. Это правило выполняется почти во всех случаях, за исключением ядер 919F, 1123Na, 2555Mn.

Спин и чётность нечётно-нечётного ядра в такой модели должен определяться двумя неспаренными

разноименными нуклонами. Поэтому спин и чётность таких ядер не могут быть однозначно представлены в рассматриваемой модели. Например, если спин ядра 36Liопределяется моментами третьего протона и третьего нейтрона, то он должен быть равен 3, так как согласно модели оболочек оба этих нуклона должны

находиться в состоянии 1р3/2. Между тем эксперимент даёт спин, равный единице. Правильное значение спина даёт эффект симметрии, который уже не следует из модели оболочек.

3.5 Следствия оболочечной модели

Устойчивость, стабильность ядер характеризуется параметром Бора, т.е. значением Z2/A. Если численно параметр Бора имеет значение более 33, то ядро неустойчиво (радиоактивно). Последним в Периодической таблице элементом, у которого ещё имеется устойчивый изотоп, является висмут 20983Bi. Элементы с Z от 84 до 92 не имеют ни одного устойчивого изотопа - все они неустойчивы (радиоактивны). Радиоактивны также все изотопы элементов, получаемые искусственным путем (методом ядерных реакций) - с Z от 93 до 104. Нет ни одного устойчивого изотопа у двух относительно легких элементов - технеция 43Tc и прометия 61Pm. У других элементов радиоактивность присуща только некоторым изотопам.

Что касается устойчивых, стабильных изотопов, то к настоящему времени для элементов с Z до 83 известно примерно 280 устойчивых изотопов. Наиболее устойчивыми являются изотопы с численными значениями параметров N и Z, равными: 2, 8, 20, 50, 82, 112, 152. Эти числа получили название магических. Дважды магическими называют ядра атомов, у которых параметры N и Z одновременно принадлежат к магическим значениям. Эти ядра атомов обладают особой устойчивостью. Полное заполнение энергетических ядерных уровней нуклонами соответствует достижению особого сочетания нуклонов, при котором силы, скрепляющие ядро (мезонные силы) максимальны.

Экспериментальные исследования выявили некоторую периодичность в изменении индивидуальных характеристик основных и возбужденных состояний ядер (таких, как энергии связи, спины, магнитные моменты, чётности, некоторые особенности α- и β- распада, размещение ядер-изомеров среди остальных ядер и др.). Эту периодичность капельная модель описать была не способна.

Отмеченная периодичность подобна периодичности свойств электронных оболочек атома и определяется магическими числами нейтронов и протонов:

n

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184 p

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184 p

2, 8, 20, 28, 50, 82, 114

2, 8, 20, 28, 50, 82, 114

Магические числа нейтронов и протонов по аналогии с атомами соответствуют полностью заполненным оболочкам. Различие в магических числах - 126 (для нейтронов) и 114 (для протонов) - обусловлено кулоновским взаимодействием.

Оболочечная модель согласуется с эмпирическим правилом повышения устойчивости ядер, содержащих чётное число протонов и нейтронов. Менее стабильны ядра с нечётным числом протонов, но чётным числом нейтронов (и наоборот). Неустойчивыми являются ядра, в которых число протонов и нейтронов нечётное. Последняя закономерность хорошо иллюстрируется распределением естественных известных 273-х природных изотопов по правилу чётности.

Табл. 4. Распределение естественных изотопов по правилу чётности.

Число |

N |

Z |

|

изотопов |

|||

|

|

||

166 |

Чётное |

чётное |

|

55 |

чётное |

нечётное |

|

47 |

нечётное |

чётное |

|

5 |

нечётное |

нечётное |

Для 26 элементов известно лишь по одному устойчивому изотопу. Такие элементы называют моноизотопными. У других элементов, преимущественно с четными порядковыми номерами, число устойчивых изотопов доходит до 10.

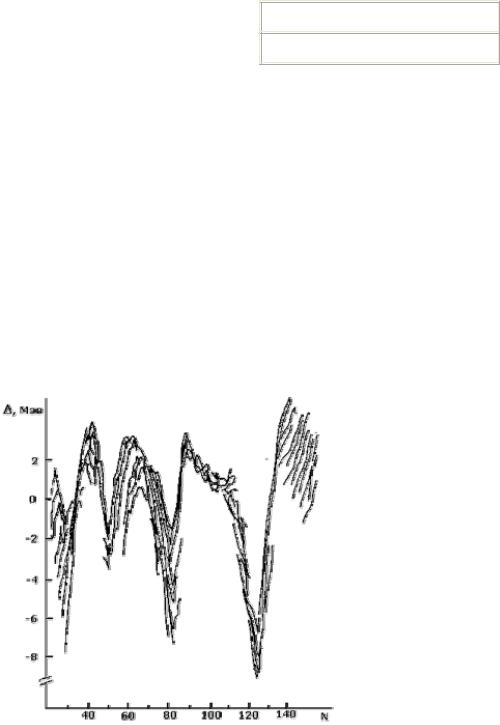

Рис. 12. Разность масс между экспериментальными значениями и предсказаниями формулы Вейцзеккера для ядер с различным числом нейтронов.

Серии элементов, состоящие из двух или более изотопов называют полиизотопными или плеядами.

Оболочечная модель строения ядра атома позволяет конструировать ядра атомов новых элементов. Например, долгое время считали, что ядра атомов с параметром Z<93 получить в относительно устойчивом состоянии невозможно вследствие крайне малого времени жизни, а ядра атомов с параметром Z>100 вообще нельзя получить в весовых количествах. Однако, основываясь на теоретических расчетах с привлечением положений оболочечной модели, выявили и экспериментально получили достаточно устойчивые ядра атомов с параметром Z<104 в количествах, с которыми можно работать в лабораторных условиях или использовать в

ядерной технологии. Полагают, что повышенной устойчивостью должны обладать ядра атомов элементов с параметрами Z=114; 126; 184.

Табл. 5. Количество устойчивых изотопов у элементов Периодической таблицы.

число устойчивых изотопов |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

число элементов |

17 |

5 |

6 |

6 |

8 |

9 |

2 |

2 |

1 |

Оболочечная модель хорошо воспроизводит экспериментальные значения спинов и чётностей, электрических квадрупольных и магнитных моментов атомных ядер, средние времена жизни β-активных ядер, объясняет распределение ядер изомеров. Наилучшие предсказания оболочечная модель даёт для ядер вблизи заполненных оболочек, для которых самосогласованный потенциал сферически-симметричный.

Известны экспериментальные факты, поддерживающие оболочечную модель ядра:

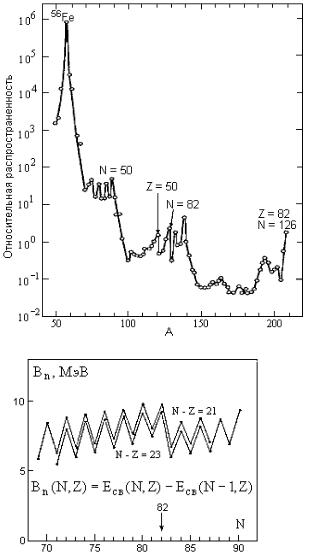

Рис. 13. Относительная распространенность различных чётно-

чётных ядер с A>50. Выбраны такие единицы, в которых распространенность Si равна 106.

1. Более широкое распространение тех элементов, у которых Z или N являются магическими числами. 2. Стабильные элементы в конце природных радиоактивных рядов все имеют «магическое число» нейтронов или протонов. 3. Поперечные сечения поглощения нейтронов для изотопов с N = магическим числом намного ниже, чем для ближайших к ним изотопов. 4. Энергия связи для последнего в оболочке нейтрона - максимум для магического нейтронного числа и резко понижается для следующего добавленного нейтрона. 5. Электрические квадрупольные моменты близки к нулю для магического ядерного числа. 6. Энергия возбуждения, передаваемая от основного ядерного состояния к первому возбуждённому состоянию больше для заполненных оболочек.

Рис. 14. Энергии отделения нейтронов Bn. Линии соединяют данные для ядер с одинаковым нейтронным избытком. Наблюдаемые резкие скачки обусловлены энергией спаривания нейтронов в ядре.

Оболочечная модель имеет ограниченную область применения. Она позволяет объяснить некоторые свойства сферических ядер в основном и слабо возбужденном состоянии. Но она даёт резко заниженные значения квадрупольных электрических моментов для ядер, число протонов, в составе которых, соответствует заполнению середины оболочки. Расхождения расчётных и экспериментальных величин для тяжёлых ядер могут достигать 10 ÷ 20 раз. Это указывает на важность учета

коллективных эффектов.

Современные варианты оболочечной модели пытаются преодолеть выявленные недостатки одночастичной модели. Многочастичная модель оболочек учитывает возможность смешивания остаточными силами различных конфигураций для нескольких нуклонов. Для описания коллективных возбуждений применяют частично-дырочное приближение, которое учитывает смешивание конфигураций, содержащих одну частицу и одну дырку сверх заполненных уровней. При рассмотрении деформированных ядер используется несферический оболочечный потенциал.

Считается, что недостатки оболочечной модели вызваны предположениями о сферичности ядерного потенциала и отсутствием учёта взаимодействия между нуклонами. Эти два фактора учитывает обобщенная модель ядра. В этой модели одновременно учитываются коллективные и одночастичные степени свободы, т.е. она является синтезом. Ядро предполагается состоящим из сферически симметричного остова, для описания которого используется коллективная модель. Остов может иметь коллективные степени свободы, то есть колебаться или вращаться в целом, принимать несферическую форму. Нуклоны вне остова могут быть описаны на основе модели независимых частиц или частиц с взаимодействием. Такая усложненная модель лучше описывает возбужденные состояния ядер, их квадрупольные электрические моменты и некоторые другие характеристики.