- •1. АТОМНОЕ ЯДРО

- •1.1. Состав атомного ядра

- •1.2. Характеристики атомного ядра

- •1.3. Магнитный момент, спин и радиус ядра

- •1.4. Дефект массы и энергия связи атомного ядра

- •1.5. Модели атомных ядер

- •1.5.1. Капельная модель ядра

- •1.5.2. Оболочная модель ядра

- •1.5.3 Обобщенная модель ядра

- •1.5.4. Сверхтекучая модель ядра

- •1.6. Ядерные силы

- •Контрольные вопросы

- •2. РАДИОАКТИВНОСТЬ

- •2.1. Естественная и искусственная радиоактивность

- •2.2. Закон радиоактивного распада

- •2.3. Альфа-распад

- •2.4. Бета-распад

- •2.8. Эффект Мёссбауэра

- •Контрольные вопросы

- •3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ИИ) С ВЕЩЕСТВОМ

- •3.1. Прохождение ядерных заряженных частиц через вещество

- •3.2. Прохождение электронов (e-) и позитронов (e+) в веществе

- •3.3. Прохождение нейтронов через вещество

- •3.5. Доза излучения. Единицы измерения радиоактивности

- •Контрольные вопросы

- •4. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

- •4.1. Основные типы ядерных реакций

- •4.3. Цепная реакция. Коэффициент размножения нейтронов

- •4.4. Ядерные реакторы и атомная электростанция (АЭС)

- •4.4.1. Ядерные реакторы

- •4.4.2. Атомная электростанция и ядерная энергетика

- •Контрольные вопросы

- •5. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ (СИНТЕЗ)

- •5.1. Проблема управляемого термоядерного синтеза (УТС)

- •Контрольные вопросы

- •6.2. Солнечные космические лучи

- •6.3. Вторичные космические лучи

- •6.4. Радиационные пояса Земли

- •Контрольные вопросы

- •7.2. Характеристики частиц

- •7.3. Лептоны

- •Основные каналы распада лептонов следующие (в скобках указана вероятность распада):

- •7.4. Странные частицы (СЧ)

- •7.5. Изоспин протона и нейтрона

- •7.6. Резонансы

- •7.7. Античастицы

- •7.8. Кварки

- •7.9. Адронные струи

- •7.10. Открытие t -кварков

- •7.11. Калибровочные бозоны

- •7.12. Глюоны

- •7.13. Переносчики слабых взаимодействий

- •7.14. Стандартная модель

- •Контрольные вопросы

- •ПРИЛОЖЕНИЯ

- •Современная периодическая система элементов Д.И. Менделеева

- •Литература

- •Содержание

Контрольные вопросы

1.Что называется термоядерным синтезом и где он осуществляется?

2.Опишите проблемы управляемого термоядерного синтеза

(УТС).

3.Что называется критерием Лоусона и как он используется в УТС?

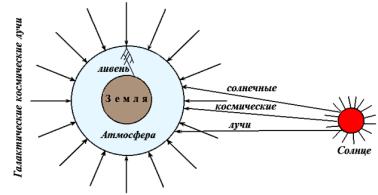

6. КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ 6.1. Типы космических лучей

Космические лучи – это частицы, заполняющие межзвёздное пространство и постоянно бомбардирующие Землю. Они были открыты в 1912 г. В. Гессом с помощью ионизационной камеры, установленной на воздушном шаре.

Измерение скорости ионизации воздуха в зависимости от высоты подъема над уровнем Земли показало, что с ростом высоты величина ионизации сначала уменьшается, а затем на высоте 2 км начинает резко возрастать. Ионизация образуется космическими лучами, падающими на границу атмосферы из космического пространства.

Космические лучи представляют собой ядра различных элементов. Максимальные энергии космических лучей, ≈1020эВ, на много порядков превосходят энергии, доступные современным ускорителям (≈1012эВ). Хотя в состав космических лучей входят не только заряженные, но и нейтральные частицы (особенно много фотонов и нейтрино), космическими лучами обычно называют заряженные частицы.

Различают следующие типы космических лучей:

1.Галактические космические лучи – космические частицы, приходящие на Землю из недр нашей галактики. В их состав не входят частицы, генерируемые Солнцем.

2.Солнечные космические лучи – космические частицы, гене-

рируемые Солнцем.

3. Метагалактические космические лучи − космические частицы, возникшие вне нашей галактики. Их вклад в общий поток космических лучей невелик (рис. 27).

97

Рис. 27. Галактические и солнечные космические лучи

Космические лучи, не искаженные взаимодействием с атмосферой Земли, называют первичными. Поток галактических космических лучей, бомбардирующих Землю, изотропен, постоянен во

времени и составляет ≈ 1 частица/см2 с (до входа в земную атмо-

сферу). Плотность энергии галактических космических лучей ≈1эВ/см3, что сравнимо с суммарной энергией электромагнитного излучения звёзд, теплового движения межзвёздного газа и галактического магнитного поля (табл. 16).

Характеристики первичных космических лучей |

Таблица 16 |

||||

|

|||||

Характеристики |

Галактические |

|

Солнечные |

||

космические лучи |

|

космические лучи |

|||

|

|

||||

Поток |

≈ 1см−2 с−1 |

|

|

Во время солнечных |

|

|

|

|

|

вспышек |

может до- |

|

|

|

|

стигать ≈106см−2 с−1 |

|

Состав |

Ядерная |

компонента |

(≈90% |

98–99% |

протоны, |

|

протонов, |

≈10% ядер |

гелия, |

≈1,5% ядра гелия |

|

|

≈1% более тяжелых ядер) |

|

|

||

|

Электроны (≈1% от числа |

|

|

||

|

ядер) |

|

|

|

|

|

Позитроны (≈10% от |

числа |

|

|

|

|

электронов) |

|

|

|

|

|

Антиадроны (< 0,01%) |

|

|

|

|

Диапазон энер- |

106-1021эВ |

|

|

105–1011эВ |

|

98

гий

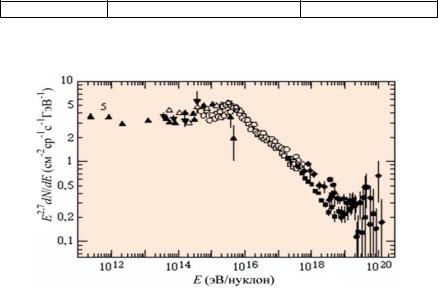

Энергетический спектр космических лучей (рис. 28) охватывает диапазон 106 – 1021эВ. Их поток для частиц с E>109эВ быстро уменьшается с ростом энергии.

Рис. 28. Энергетический спектр космических лучей

Дифференциальный энергетический спектр ядерной компоненты космических лучей в области 1010 – 1020эВ описывается соотношением

dN |

= N0 E−γ , |

(15) |

dE |

|

|

где N0 и γ – константы. В спектре наблюдается излом |

в районе |

|

1015 – 1016 эВ. |

|

|

Показатель наклона спектра до излома γ = 2,7. Для космических частиц с большей энергией спектр становится круче: γ≈3.

Спектр частиц с энергией, превышающей 1019эВ, становится более пологим, что можно объяснить взаимодействием метагалактических космических лучей с энергией больше 1019эВ с реликтовыми фотонами, в результате чего космические лучи теряют часть своей энергии, что делает их спектр более пологим. Это же взаимодействие должно приводить и к обрезанию спектра космических

лучей при энергии, превышающей 5 1019эВ (Г. Зацепин, В. Кузьмин и К. Грейзен).

99

6.2. Солнечные космические лучи

Заряженные частицы, испускаемые Солнцем (солнечные космические лучи), являются важными компонентами космического излучения, бомбардирующего Землю.

Данные частицы ускоряются до высоких энергий в верхней части атмосферы Солнца во время солнечных вспышек.

Солнечные вспышки подвержены определённым временным циклам. Самые мощные из них повторяются в среднем через 11 лет, менее мощные – через 27 дней. Во время мощных солнечных

вспышек поток солнечных космических лучей может увеличиться в 106 раз по сравнению с потоком галактических космических лучей. По сравнению с последними в солнечных космических лучах

больше протонов (до 98–99 % |

всех |

ядер) и соответственно мень- |

||

ше |

ядер |

гелия (≈ 1,5 %). В |

них |

практически нет других ядер, |

а |

содержание ядер с Z≥2 отражает состав солнечной атмосферы. |

|||

Энергии |

частиц солнечных космических лучей изменяются |

|||

в интервале 10 5 –1011эВ. Их энергетический спектр также имеет вид степенной функции (15).

Параметр γ уменьшается от 7 до 2 по мере уменьшения энергии частиц.

6.3.Вторичные космические лучи

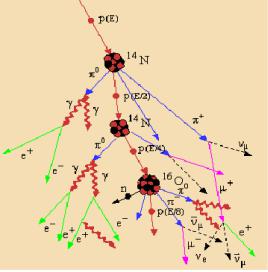

Врезультате взаимодействия высокоэнергичных частиц первичного космического излучения с ядрами атмосферы образуется большое число вторичных частиц: адронов (пионов, протонов, нейтронов, антинуклонов и т.д.), лептонов (мюонов, электронов, позитронов, нейтрино) и фотонов.

Развивается сложный многоступенчатый каскадный процесс. Кинетическая энергия вторичных частиц расходуется в основном на ионизацию атмосферы. Толщина земной атмосферы составляет около 1000 г/см2. В то же время пробеги высокоэнергичных протонов в воздухе 70…80 г/см2, а ядер гелия – 20…30 г/см2.

Высокоэнергичный протон может испытать до 15 столкновений с ядрами атмосферы, и вероятность дойти до уровня моря у первичного протона крайне мала. Первое столкновение происходит обычно на высоте 20 км. Лептоны и фотоны образ уются в результате слабых электромагнитных распадов вторичных ад-

100

ронов (главным образом пионов) и рождения γ -квантами

e−e+ − пар в кулоновском поле ядер:

π0 → 2γ,

π+ →µ+ + νµ , |

π− →µ− + νµ , |

µ+ → e+ + νe + νµ , |

µ− → e− + νe + νµ , |

ядро+γ → ядро+e− +e−.

Таким образом, вместо одной первичной частицы возникает большое число вторичных, которые делятся на адронную, мюонную и электронно-фотонную компоненты. В результате лавинообразного нарастания числа частиц в максимуме каскада их число

может достигать 106 –109 при энергии первичного протона, превышающей 1014эВ.

Такой каскад покрывает площадь в несколько квадратных километров и называется широким атмосферным ливнем. После достижения максимального числа частиц происходит затухание каскада, причем в основном за счёт потери энергии на ионизацию атмосферы. Поверхности Земли достигают в основном релятивистские мюоны и нейтрино. Сильнее поглощается электроннофотонная компонента и практически полностью «вымирает» адронная составляющая каскада (рис. 29).

Рис. 29. Вторичные космические частицы

101