- •Лекция 7

- •1.Введение в разрушение материалов

- •1.Введение в разрушение материалов

- •1.Введение в разрушение материалов

- •1.Введение в разрушение материалов

- •1.Введение в разрушение материалов

- •2. Охрупчивание реальных материалов

- •Природное охрупчивание низколегированной

- •Природное охрупчивание низколегированной стали

- •Природное охрупчивание низколегированной

- •Обратимая отпускная хрупкость (продолжение)

- •Радиационное охрупчивание стали

- •Особенности и закономерности радиационного охрупчивания

- •Процессы в облученной стали

- •Концентрация фосфора (в долях монослоя) на границе зерен стали 15Х2НМФА при 420, 480

- •Охрупчивание и разрушение ОЦК металлов

- •Охрупчивание и разрушение ОЦК металлов

- •Охрупчивание и разрушение ОЦК металлов

- •Охрупчивание и разрушение ОЦК металлов

- •Хрупкость бериллия

- •Хрупкость бериллия (продолжение)

- •Хрупкость бериллия

- •Направления снижения охрупчивания материалов

- •Микролегирование

- •Микролегирование

- •Микролегирование

- •Микролегирование

Лекция 7

Модуль 2. Жидкое состояние, затвердевание и кристаллизация

Тема 2.3. Адсорбция примесей и ее влияние на свойства твердого тела

(продолжение)

Фильм «Адсорбция»

1.Введение в разрушение материалов

(продолжение)

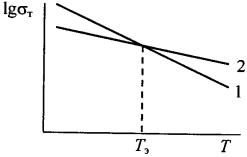

Соотношение предела текучести гипотетического материала при внутризеренной и межзеренной деформации показано на рис. При низких температурах прочность зерна обычно ниже прочности границ и деформация развивается внутри зерна.

С ростом температуры прочность границ снижается и деформация протекает по межзеренным границам. Температура Тэ, при которой сопротивление

деформации зерен и границ одинаковые, называется

эквикогезивной температурой, значение которой

лежит в интервале Т = (0,3–0,4)Т .

Условия разрушения материаловэ. Разрушениепл идеального бездефектного материала наступает тогда, когда или нормальные (растягивающие) напряжения с становятся больше теоретического

напряжения отрыву m т.е. с m, или сдвигающие напряжения с становятся больше теоретического сопротивления сдвигу tm, т.е. с tm.

Одним из условий разрушения может быть выполнение неравенства отношения реальных нормального и сдвигающего напряжений и отношения теоретических напряжений:

/t > m/tm.

Например, при сегрегации примеси на границе когезивная прочность m может снизиться, а tm обязательно повысится (сегрегации препятствуют

движению дислокаций) и, следовательно, это неравенство будет

1.Введение в разрушение материалов

(продолжение)

Условия разрушения материалов (продолжение)

В случае сегрегации примеси когезивная прочность границ ( m) зависит от |

|||

соотношения rм и rп – радиусов матричных и примесных атомов, так как |

|||

изменяются расстояния между атомами в границе. |

|

|

|

Если ширина границы без и при наличии примеси |

равна o |

и |

|

соответственно, то при rп > rм, будет > o и, следовательно, прочность такой |

|||

границы будет ниже беспримесной (разупрочнение). Если же rп < rм, то < o |

|||

прочность границы с примесью может быть выше исходной (упрочнение). |

|||

Таким образом, при условии (rп < rм) примеси уменьшают ширину границы и |

|||||||||

увеличивают m, упрочняя границу. |

σгр |

|

|

|

σ |

|

|

|

|

В целом прочность реальной границы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

можно выразить в зависимости от |

|||||||||

|

|

|

|

1 |

rп |

|

|

||

гр |

1 |

|

2 |

x |

|

|

1 |

||

|

|||||||||

|

|

|

|

b r |

|

|

|||

концентрации примеси (хb) и от атомных радиусов в следующем виде: |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

м |

|

||

где o – прочность идеальной границы (то есть без примесей).

При анализе межзеренного разрушения хорошо известен подход, основанный на оценке изменения поверхностной энергии при разрушении. Например, при идеально хрупком межзеренном разрушении работу образования единицы

площади новой поверхности можно записать в виде: р = 2 S –

B,

где S – энергия свободной поверхности (после разрушения границы зерен); B – энергия

реальной границы зерен до разрушения.

Если адсорбированная примесь снижает S, то уменьшает и р – энергию разрушения. Поэтому наиболее опасны примеси, которые, во-первых, сильно

1.Введение в разрушение материалов

(продолжение)

Факторы, влияющие на разрушение:

Природа материала, т.е. тип и уровень межатомной связи (металлическая связь придает металлам и сплавам склонность к пластической деформации);

K1С = 2Е р/(1 – 2) 1/2,

(где Е-модуль нормальной упругости - величина оценки уровня межатомной связи, р –

удельная энергия, затраченная на пластическую деформацию, необходимую для нестабильного роста трещины; – коэффициент Пуассона).

K1С снижается в последовательности ГЦК ГПУ ОЦК (по мере

увеличения доли ковалентной (направленной) связи)

Материалы с сильными ковалентными и ионными связями

(например, стекла) разрушаются хрупко.

Микроструктура и, в частности, размер зерна особенно при низких температурах, когда релаксация напряжений затруднена:

-микротрещины образуются на дислокационных скоплениях и поэтому в мелкозернистых материалах скопления меньше, чем в крупнозернистых (зарождение микротрещин затрудняется), что, в частности, проявляется в снижении температуры хрупко-вязкого перехода; -границы зерен не только препятствуют зарождению трещин, но и тормозят их развитие;

установлено, что для высокой работоспособности и надежности изделий, особенно из высокопрочных сплавов, требуется получение мелкозернистой

структуры.

Масштабный фактор: чем больше объем твердого тела, тем больше вероятность появления «слабого» звена и выше вероятность разрушения.

1.Введение в разрушение материалов

(продолжение)

Факторы, влияющие на разрушение (продолжение):

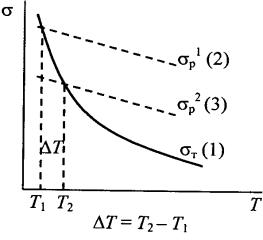

Температура испытаний: с уменьшением температуры даже в металлах возрастает вероятность хрупкого разрушения вследствие увеличения предела текучести. Температуру, при которой вязкое разрушение сменяется хрупким, называют температурой хрупко-вязкого перехода – Тх, причем сегрегации

зернограничных примесей, как правило, повышают

температуру |

хрупко-вязкого |

|

перехода. |

||

Соответствующие |

представления |

о |

Тх, |

||

предложенные |

Иоффе |

и |

Давиденковым, |

||

представлены на рис. |

|

|||

Предел текучести (1) сильно зависит от |

||||

температуры, а разрушающее напряжение (2) |

||||

хрупко-вязкого перехода |

Т1. |

В |

случае снижения разрушающего |

|

имеет слабую зависимость от температуры. |

||||

напряжения, например, из-за сегрегации примесей на границах зерен ( – |

||||

Пересечение этих линий дает температуру |

||||

линия 3), температура Тх повышается до Т2 |

на величину T. |

|||

Поэтому, наряду с Т1. и Т2 |

T |

(это сдвиг температуры |

||

хрупко-вязкого перехода в положительную сторону) является мерой охрупчивания материала.

1.Введение в разрушение материалов

(продолжение)

Факторы, влияющие на разрушение (продолжение):

Наиболее распространенным способом определения T является ударное испытание образца в интервале температур (рис.). При охрупчивании материала работа разрушения ак очень резко уменьшается в довольно узком

интервале температуры. Средняя температура этого интервала (резкого спада ударной вязкости) принимается за температуру хрупко-вязкого перехода Тх. Если в

материале прошли процессы снижения вязкости разрушения, то кривая температурной зависимости ак

Сдвиг T в положительнуюсдви етсясторонув положительную(вправо) связан,сторонунапример,по температурнойс адсорбцией примесей на определенныхшкалена плоскостях,величинуTстоках,= Т – Тграницах. и др. дефектах

структуры.

х1 х2

Например, для стали установлено, что величина T может быть оценена

эмпирически по следующей формуле:

T = 0,28P + 0,38Sb + 0,16Sn + 0,05As,

где P, Sb, Sn, As – процентное содержание (концентрация) соответствующих элементов, наиболее вредных для нелегированной стали и -Fe.

Скорость деформации: чем выше скорость деформации, тем больше доля хрупкого разрушения.

Работоспособность материалов и конкретных изделий будет определяться величинами K1С, Е и прочностными характеристиками: временное

сопротивление разрушению (предел прочности) в, условный предел

текучести - важнейшие!

2. Охрупчивание реальных материалов

Под охрупчиванием будем понимать то или иное снижение вязкости разрушения (работы разрушения) материалов под действием внутренних (природа материала, сегрегации) и внешних (например, облучение или коррозия) факторов.

В качестве меры охрупчивания часто используют величины снижения относительного удлинения (общего или равномерногор), работы разрушения ак, вязкости разрушения K1С и увеличения

(сдвиг T) температуры хрупко-вязкого перехода Тх.

По своему происхождению охрупчивание может быть: -примесным (в том числе водородным); -коррозионным (например, вследствие межкристаллитной коррозии

– МКК);

-усталостным; -радиационно-стимулированным (низкотемпературным – НТРО или высокотемпературным – ВТРО);

-обусловленное сварочными напряжениями (растрескивание при сварке).

Охрупчивание металлических сплавов, как правило, результат ослабления прочности границ или, точнее, результат «разбаланса» прочности зерна и границы.

Особый интерес представляет рассмотрение природного

охрупчивания или так называемой низкотемпературной

Природное охрупчивание низколегированной

Втеории охрупчивания сталисталей различают обратимое и

необратимое тепловое охрупчивание.

Обратимая хрупкость - хрупкость может многократно устраняться и возникать вновь при последующей выдержке или медленном охлаждении в «опасном» интервале температур.

Необратимое тепловое охрупчивание - охрупчивание, для устранения которого требуется длительная термообработка (и) или дополнительное легирование.

Необратимая отпускная хрупкость (НОХ): Наблюдается в интервале температур 250–400 °С

практически у всех видов низколегированных сталей, называют – отпускная хрупкость 1 рода.

НОХ обусловлена неравномерным распадом мартенсита при отпуске, происходящим так, что в приграничных областях мартенсит распадается полностью на феррит и цементит, а в теле зерна не полностью. Это сопровождается разупрочнением приграничных областей и их разрушением при нагружении, как областей с концентрацией напряжений.

НОХ проявляется у всех сталей независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска около 300 °С. Устраняется путем длительного стабилизирующего высокого

Природное охрупчивание низколегированной стали

Необратимая(продолжение)высокотемпературная

отпускная хрупкость (НВОХ)

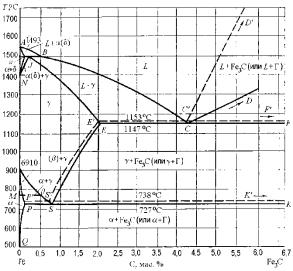

Второй вид необратимой отпускной хрупкости сталей проявляется при длительных выдержках (сотни или тысячи часов) при температурах от 600– 625 °С до температуры фазового перехода Ас1 (7270С).

НВОХ вызывается коагуляцией карбидной фазы на границах зерен до достаточно больших размеров (нескольких

концентраторами напряжений, что, конечном итоге, микрометров), которые существенно

способствует хрупкому разрушению.

ослабляют прочность границ зерен, Особенностями хрупкости является то, что НВОХ не

являются устраняется при отжиге в ферритной области, не

чувствительна к скорости охлаждения, усиливается с повышением температуры отпуска.

Для устранения НВОХ необходимо легировать сталь карбидообразующими элементами. В этом случае карбидная фаза в виде дисперсных частиц будет распределена равномерно и по границам, и в теле зерна.

Природное охрупчивание низколегированной

Обратимая отпускная хрупкость

стали (ООХ)

(продолжение)

Явление обратимой отпускной хрупкости (ООХ) свойственно низколегированным сталям при температурах 400–700 °С и не наблюдается в простых углеродистых сталях.

Основная причина ООХ – ослабление прочности границ вследствие сегрегации примесей P, Sb, Sn, As, которая усиливается рядом легирующих элементов, включая Ni, Mn, Mo (> 0,5 %).

Различают два вида ООХ: -отпускная хрупкость - при кратковременном отпуске;

-тепловая хрупкость - при длительной эксплуатации (даже при 400 °С).

Особенности ООХ:

-обратимость (устранение хрупкости при температурах отжига выше 700 °С и повторное охрупчивание при эксплуатации) охрупчивания без существенного изменения прочностных характеристик и физических свойств; -возрастает доля межзеренного характера разрушения; -наблюдается зернограничная сегрегация примесей и легирующих элементов, что усиливает травимость границ