- •Лекция 13

- •5. Нестабильность структуры, обусловленная влиянием энергии деформации

- •5.1. Запасенная энергия холодной деформации

- •5.1. Запасенная энергия холодной деформации

- •5.2. Механизмы накопления энергии деформации

- •5.2. Механизмы накопления энергии деформации

- •5.3. Возврат

- •Механизмы возврата

- •Механизмы возврата

- •5.4. Рекристаллизация

- •5.4. Рекристаллизация

- •Модели зарождения новых зерен

- •Модели зарождения новых зерен

- •Модели зарождения новых зерен

- •Механизм роста новых зерен при рекристаллизации

- •Механизм роста новых зерен при рекристаллизации

- •Механизм роста новых зерен при рекристаллизации

- •Влияние растворенных атомов на миграцию границ зерен

- •Влияние растворенных атомов на миграцию границ зерен

- •Влияние растворенных атомов на миграцию границ

- •Ускорение и торможение рекристаллизации

- •Ускорение и торможение рекристаллизации

- •Рекристаллизация двухфазных сплавов

- •1.Влияние диспергированной фазы на рекристаллизацию

- •1.Влияние диспергированной фазы на рекристаллизацию

- •2.Рекристаллизация грубодисперсных двухфазных сплавов

- •3.Образование выделений при рекристаллизации

- •Образование выделений при рекристаллизации

- •Диаграмма рекристаллизации

- •Температурные интервалы, энергия активации и механизмы релаксации деформированных структур

- •Некоторые пути управления рекристаллизацией

- •6. Нестабильность структуры, вызванная влиянием поверхностей раздела

- •Свободная поверхностная энергия

- •6.1. Поверхностная энергия и

- •Поверхностная энергия

- •Поверхностная энергия

- •Поверхностная энергия

- •Поверхностное натяжение

- •Поверхностное натяжение

- •6.2. Процессы, контролируемые изменением поверхностной энергии

- •Образование граней на кристаллах

- •Рост частиц второй фазы

- •Изменение химического потенциала частиц второй фазы

- •Изменение химического потенциала частиц второй фазы

- •Форма растущих выделений

- •Форма растущих выделений

- •Рост выделений происходит в объеме зерна

- •Рост выделений в объеме зерна

Лекция 13

Модуль 3. Структура и ее роль в обеспечении заданного комплекса свойств материалов.

Тема 3.4. Стабилизация структурно-фазового состояния материалов

(продолжение)

5. Нестабильность структуры, обусловленная влиянием энергии деформации

G = Gхим + Gпов + Gдеф.

Рассмотрим процессы изменения структурного состояния, протекающие при

Gдеф min

При пластической деформации металла в процессе холодной обработки преобладающая доля работы, совершенной во время деформирования, превращается в тепло, а оставшаяся доля энергии накапливается в металле в виде добавочной

внутренней запасенной энергии.

Деформированные металлы оказываются нестабильными. При нагревании в деформированных металлах происходят процессы возврата и рекристаллизации, в течение которых выделяется запасенная энергия.

5.1. Запасенная энергия холодной деформации

По первому закону термодинамики работа W (положительная, если совершенная над телом) расходуется на теплоту Q, сопутствующую

процессу деформирования (положительная в случае поглощения), и увеличение внутренней энергии U:

W = U + Q

Некоторые методы измерения запасенной энергии Q при холодной

деформации основываются на измерении теплосодержания, или энтальпии, H.

Из термодинамики известно, что при постоянном давлении

H = U + Р V

где Р – гидростатическое давление; V – изменение объема, связанное с процессом деформирования.

Для твердых тел Р V пренебрежимо мало, и можно принять

H U.

Так как при деформировании при умеренной и низкой температуре изменение энтропии очень мало S 0, то G H,

т.е G H U.

5.1. Запасенная энергия холодной деформации

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(продолжение) |

S |

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

G H U. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Зная (измеряя) изменение внутренней энергии, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

можно определить величину избытка свободной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

энергии G, накопленной твердым телом при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

деформировании: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

G = W – Q. |

0 |

|

0 0 |

|

|

0 |

|

|||||

а |

б |

Работа деформации W равна площади под кривой |

|||||||||

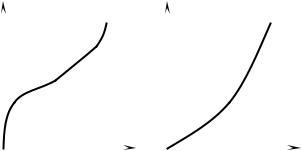

Схематические |

|

|

|

|

|

S– (рис. ). Зная кривую деформации, определяем |

|||||

зависимости истинного |

|

|

|

работу по уравнению |

|||||||

напряжения – S (а) |

|

|

|

|

|

ε 0 |

|||||

и запасенной энергии Q |

|

|

|

W V S d ε |

|||||||

(б) от деформации сдвига |

|

|

|

0 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Запасенную энергию при деформировании вследствие нагревания определяют по известному уравнению теплосодержания при нагревании от Т1 до Т2:

Q = cm (T2 – T1)

где с и m – теплоемкость и масса твердого тела соответственно; Т1 и Т2 –

температура твердого тела в начале и конце деформирования соответственно. Точное измерение температур определяют методами калориметрии.

Отсюда легко определить изменение свободной энергии твердого тела при деформировании:

G = U = W – Q.

Таким образом, зная величину G можно оценить степень нестабильности

деформированной структуры.

5.2. Механизмы накопления энергии деформации

При деформировании твердого тела упруго искажается решетка и накапливаются дефекты в результате пластической деформации.

Энергия упругих деформаций Величины упругой деформации можно определить из данных рентгеноструктурных исследований деформированных сплавов.

G = 3/2E 2(1 + 2 )–1 AE 2

где Е – модуль Юнга; – коэффициент Пуассона; А – константа.

В целом результаты измерения упругой энергии показывают, что её вклад в запасенную энергию небольшой.

Основная доля запасенной энергии деформации должна быть приписана имеющимся несовершенствам кристаллической решетки: точечным дефектам, дислокациям, дефектам упаковки.

Точечные дефекты накапливаются точечные дефекты

Концентрация точечных дефектов, создаваемых холодной пластической деформацией, пропорциональна величине пластической деформации – Сv 10–4 .

При величине деформации = 1% концентрация вакансий составляет Сv 10–4 %,

при этом запасенная энергия деформация имеет малое значение G 1 эВ.

Следует отметить, что трудно определить вид точечного дефекта (вакансия или междоузельный атом), ответственного за накопление энергии.

5.2. Механизмы накопления энергии деформации

(продолжение)

Дислокации Упругое поле и ядро дислокации дают вклад в энергию дислокации:

G0 AGb2ln r/r0 + 0,1Gb2,

где первое слагаемое – энергия, приходящая на единицу длины дислокации, а второе – энергия ядра дислокации:

А – константа, зависящая от типа дислокации; G – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса; r0 – радиус ядра дислокации и r – расстояние от ядра дислокации.

Для оценки запасенной деформационной энергии дислокациями необходимо знать плотность и реальное распределение дислокаций, что можно определить по результатам электронно-микроскопического исследования образцов.

Необходимо учитывать, что распределение дислокаций по деформированному образцу является крайне неравномерным: между пучками дислокаций и сетками дислокаций обнаруживаются участки, практически бездислокационные. Это затрудняет точное определение плотности дислокаций и величину запасенной ими энергии.

Плоские дефекты Наряду с дефектами упаковки атомов и малыми двойниковыми границами,

основными накопителями упругой запасенной энергии, при деформации образуются полосы сброса и полосы вторичного скольжения. Энергия дефектов упаковки изменяется от 0,02 для Аg до 0,4 Дж/м2 для Ni.

Энергия двойниковых дефектов примерно в два раза меньше, чем дефектов упаковки.

U/W |

|

|

|

Факторы, влияющие на запасенную энергию |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

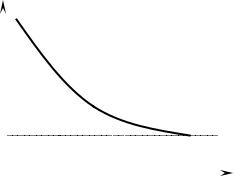

С ростом работы деформации запасенная энергия |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

выходит на насыщение. Типичная зависимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

отношения запасенной энергии U к работе деформации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W показана на рис. Суммарная работа, совершенная в |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

течение процесса холодного деформирования, может |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

быть выражена соотношением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W = Wth + We + Wt, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

0 |

|

0,1 |

0,2 |

|||||

W, Дж/м |

– работа, теоретически необходимая для придания окончательной формы |

|||||||||

где |

|

Wth |

||||||||

заготовке; |

We – |

внешние потери на трение; |

Wt – внутренние потери, связанные с |

|||||||

избыточной работой.

Уровень запасенной энергии увеличивается с: -ростом температуры плавления Тпл ;

-уменьшением температуры деформирования Тдеф сплава;

-уменьшением размера зерна и, следовательно, с ростом плотности дислокаций d ;

-усложнением состава сплава; -увеличением гетерогенности сплава;

-увеличением доли частиц второй фазы, т.к. частицы способствуют размножению дислокаций, являясь источниками дислокаций, и более равномерному их распределению в сплаве.

Однако при наличии крупных частиц и больших деформаций могут возникнуть локальные большие деформации решетки сплава.

.

5.3. Возврат

Уровень запасенной энергии снижается в процессе возврата и рекристаллизации структуры в направлении более равновесного состояния.

Возвратом называют изменения микроструктуры деформированного сплава, происходящие при нагревании без миграции большеугловых границ зерен.

Две стадии возврата:

-отдых, связанный с уменьшением в основном концентрации точечных дефектов; -полигонизация – процесс, обусловленный перераспределением дислокаций при нагревании деформированного сплава.

Кинетика процесса возврата : dx/dt = – x. Число х можно рассматривать как

число несовершенств решетки, ответственных за изменение свойств холоднодеформированного сплава. В таком случае величина выражает

вероятность исчезновения одного такого несовершенства в единицу времени и описывается соотношением

= А ехр (– Е/kТ)

где Е – энергия активации процесса; k – постоянная Больцмана; А – константа.

В целом скорость возврата микроструктуры можно описать уравнением dx/dt = – exp – (E0–bx)/kT

Здесь введено следующее соотношение Е = Е0 – bx, означающее возможность

протекания возврата в наиболее сильно деформированных областях сплава, характеризующихся наибольшим значением запасенной энергии х и наименьшей энергии активации.

Механизмы возврата

Все механизмы, посредством которых энергия, запасенная при холодной деформации сплава, постепенно выделяется в течение продолжительного нагрева, можно разделить на три основных класса:

-с преобладающей ролью точечных дефектов (наименьшая энергия активации); -с преобладающей ролью дислокаций;

-с преобладающей ролью плоских дефектов (случай наибольшей энергии активации).

Следует подчеркнуть условность разделения механизмов возврата, так как реально эти механизмы действуют одновременно.

Возврат = Отдых - преобладающая роль взаимодействия точечных дефектов (аннигиляция, кластеризация); этот процесс возврата может протекать и в закаленных металлах.

Механизмы возврата

(продолжение)

Возврат = Полигонизация - преобладающая роль взаимодействия дислокаций;

сопровождается исчезновением дислокационных диполей, аннигиляцией, перестроением и выстраиванием дислокаций в стенки, т.е. в малоугловые границы, разбивающие зерна на полигоны – отсюда термин – полигонизация, сопровождаемая снижением плотности дислокаций и, естественно, уменьшением избытка свободной энергии, т.е. Gдеф min.

Если полигональная структура стабильна при длительных отжигах или после термоциклирования - это свидетельство низкого уровня свободной энергии.

Впроцессе полигонизации в ряде сплавов наблюдается увеличение размера субзерен вследствие коалесценции, при которой исчезают границы некоторых субзерен и одновременно происходит слияние соседних субзерен, приобретающих одинаковую ориентировку. При этом за счет диффузии атомов, например в меди, происходит поворот некоторых субзерен, и поэтому становится возможным их слияние.