- •Лекция 14

- •6.2. Процессы, контролируемые изменением поверхностной энергии

- •Образование граней на кристаллах

- •Рост частиц второй фазы

- •Изменение химического потенциала частиц второй фазы

- •Изменение химического потенциала частиц второй фазы

- •Форма растущих выделений

- •Форма растущих выделений

- •Рост выделений происходит в объеме зерна

- •Рост выделений в объеме зерна

- •Рост выделений происходит в объеме зерна твердого тела

- •Рост выделений, контролируемый переносом атомов через межфазную границу

- •Рост выделений, контролируемый переносом атомов через межфазную границу (продолжение)

- •Рост выделений, контролируемый переносом атомов через межфазную границу (продолжение)

- •Рост выделений, контролируемый переносом атомов через межфазную

- •Рост выделений на межзеренных границах

- •Рост выделений на межзеренных границах

- •Рост выделений на малоугловых границах

- •Временные зависимости роста второй фазы (итог)

- •Результаты исследования роста выделений

- •Результаты исследования роста выделений

- •Меры по управлению ростом выделений

- •Меры по управлению ростом выделений

- •Меры по управлению ростом выделений

- •Меры по управлению ростом выделений

- •Меры по управлению ростом выделений

- •Общие выводы о росте выделений

- •6.3. Стабильность волокнистых и пластинчатых структур

- •6.3. Стабильность волокнистых структур

- •6.3. Стабильность пластинчатых структур

- •6.3. Стабильность пластинчатых структур

- •6.4. Изменение микроструктуры под влиянием энергии межзеренных границ

- •Нормальный рост зерна

- •Нормальный рост зерна

- •Нормальный рост зерна (продолжение)

- •Нормальный рост зерна (продолжение)

- •Нормальный рост зерна (продолжение)

- •Аномальный рост зерна

- •Аномальный рост зерна

- •Аномальный рост зерна

- •7. Другие внешние причины нестабильности структурно-фазового состояния

- •Движение включений в твердых телах

- •Движение включений в твердых телах за счет диффузионных потоков вакансий (продолжение)

- •2.Механизм поверхностной диффузии, вызывающий движение включений

- •3.Механизм движения включений в твердых телах связан с переносом атомов матрицы через само

Лекция 14

Модуль 3. Структура и ее роль в обеспечении заданного комплекса свойств материалов.

Тема 3.4. Стабилизация структурно-фазового состояния материалов

(продолжение)

6.2. Процессы, контролируемые изменением поверхностной энергии

Избыточная свободная поверхностная энергия стимулирует протекание ряда процессов, идущих при Gпов min.

При Gпов = dA изменения могут быть связаны или с

изменением уровня поверхностной энергии min, или с сокращением площади поверхности А min. Кроме этого,

будем помнить, что избыток свободной поверхностной энергии определяет избыток химического(потенциалаG / С)T , V :

=

значение которого при равновесии системы = 0.

Рассмотрим следующие процессы, контролируемые Gпов min:

-образование граней на кристаллах; -рост частиц второй фазы;

-рост выделений второй фазы в разных местах с труктуры; -стабильность волокнистых и пластинчатых структур;

-изменение |

микроструктуры |

под |

влиянием |

энергии |

межзеренных границ.

Образование граней на кристаллах

При наличии шероховатости поверхности общая поверхностная энергия будет складываться из множества слагаемых, соответствующих участкам поверхности:

Gпов = dA

При нагревании такой поверхности с течением времени сохраняются плоскости с наиболее плотной упаковкой атомов как обладающие минимальными площадями поверхности и, следовательно, поверхностной энергии.

Под действием Gпов min. происходит огранение

кристалла с сохранением наиболее плотноупакованных плоскостей (плоскостей с малыми индексами типа 111 ).

Элементарными физическими механизмами огранения кристаллов являются диффузия и сублимация (испарение) атомов.

В результате, если кристалл мал, то образуется многогранник, а с ростом времени дальнейшее сокращение площади поверхности может привести к образованию сферы, обладающей минимальной площадью поверхности

из известных геометрических фигур.

Рост частиц второй фазы

Дисперсные частицы фазы обладают высоким суммарным уровнем поверхностной энергии межфазных границ и в совокупности дают высокий избыток свободной поверхностной энергии.

При нагревании такая система будет стремиться сократить площадь поверхности, например, за счет растворения мелких и укрупнения крупных частиц, так как при этом наиболее эффективно сокращается площадь поверхностей межфазных границ.

Такой процесс известен как рост частиц по механизму

Оствальда – коалесценция по Оствальду.

Уровни удельной свободной энергии поверхности раздела выделений:

-когерентные выделения Ni3Al в никеле - 0,02 Дж/м2 ;

-границы зерен - до 0,6 Дж/м2 ;

-некогерентные частицы оксида, например Th2O в никеле - до

1,5 Дж/м2.

Величина избытка энергии сплава, например, в системе Cu–Co: когерентные выделения на расстоянии = 30 нм друг

от друга, плотность1022 м–3, а площадь поверхности А = 107 м2/м3, при 0,2

Дж/м2, то получим суммарное значение свободной

Изменение химического потенциала частиц второй фазы

|

В |

эвтектической |

системе |

||||||

|

возможно |

|

выделение |

||||||

|

плоских (r = ) и |

||||||||

|

сферических (r ) частиц. |

|

|||||||

|

|

Изменение |

|

|

|

|

|||

|

равновесной |

|

|

вызвано |

|||||

|

растворимости |

|

|||||||

|

увеличением |

химического |

|||||||

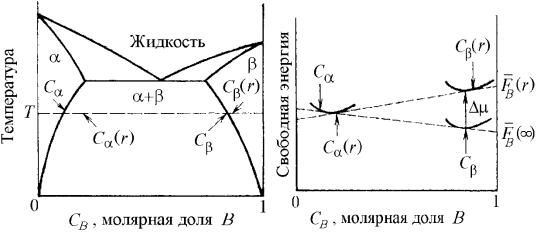

Типичная фазовая диаграмма (а) и график |

потенциала выделившейся |

||||||||

зависимости свободной энергии F(r) от |

фазы . |

|

|

|

малого |

||||

состава (б): линия С –С соответствует |

При |

переходе |

|

||||||

равновесию плоских (r = ) выделений - |

количества |

фазы |

(dn |

||||||

фазы; линия С (r)–С (r) соответствует |

молей) |

состава |

С |

|

из |

||||

равновесию выделений -фазы конечного |

выделения |

с |

|

плоской |

|||||

размера r. |

границей раздела (r = ) к |

||||||||

Такой переход вызывает увеличение свободной энергии dG |

= |

||||||||

dF = dn = dA, |

выделению |

радиусом |

r |

||||||

|

имеет |

место |

|

считаюприрост |

|||||

где А – площадь поверхности выделения, а |

|

||||||||

изотропной. |

химического |

|

потенциала |

||||||

Следовательно, = dA/dn. Известно, что А |

= |

4 r , |

|||||||

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

поэтому dA/dr = 8 r. Число молей |

выделений n |

в |

сфере |

||||||

радиуса r равно n = 4 r3/(3Vм), поэтому

dn/dr = 4 r2/Vм, где Vм – молярный объем выделений, т.е. объем,

Изменение химического потенциала частиц второй фазы

(продолжение)

= 2 Vм/r

Комментарий к уравнению:

-множитель 2/r - кривизна поверхности = (1/ r1 + 1/r2) для несферических поверхностей, где r1 и r2 – два

перпендикулярных радиуса кривизны несферической поверхности; -при переходе плоского выделения в выделение с кривизной (r):

-увеличивается свободная энергия на , изменяя

парциальную молярную свободную энергию (FB);

- увеличивается растворимость компонента В в -фазе,

С (r).

-чем меньше радиус частицы второй фазы, тем выше уровень свободной энергии и больше движущая сила растворения такого выделения.

-для любых выделений радиусом в несколько нанометров существует следующее соотношение растворимости компонента В в -фазе:

С (r) = C ( ) (1 + 2 Vм /R T r)

где C ( ) – растворимость В в -фазе при плоском выделении.

При растворении мелких выделений и одновременном

Форма растущих выделений

Роль упругих напряжений проявляется в том, что равновесные формы выделений могут иметь различные формы, при которых упругие напряжения минимальны:

-в системе Cu–Fe равновесной формой выделений является стержень с отношением d/l = ¼, в этом случае имеет место кристаллографическое совпадение плоскостей выделения и матрицы, например, ось медного выделения параллельна направлению плотной упаковки <110> ГЦК- атомов и <111> в ОЦК-матрице железа, т.е.:

Cu<110>(ГЦК)|| -Fe<111>(ОЦК)

Отношение диаметр/длина стерженьковых выделений равно 1/4, что указывает на низкие значения для поверхностей, в которых лежит

направление плотной упаковки.

Форма растущих выделений

(продолжение)

-в системе Al–Cu равновесной формой выделений могут быть диски с отношением

d/h = 25/1;

-в системе Cu–Co равновесной формой выделений могут быть сферические выделения.

Обнаружено, что в течение всего времени роста форма выделений остается неизменной, что свидетельствует о равновесности формы выделений.

Стабильная форма растущих частиц определяется соотношением поверхностной и упругой энергий в решетке системы. Это означает,

что кинетика роста частиц второй фазы под действием избытка

свободной поверхностной энергии весьма чувствительна к структуре

среды, в которой идет рост.

Рассмотрим кинетику роста выделений в зерне, на большеугловых и малоугловых границах зерен

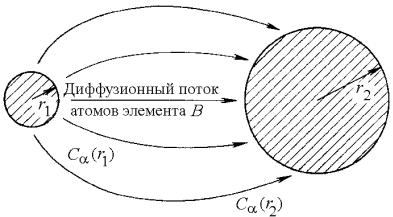

Рост выделений происходит в объеме зерна

В этом случае рост выделений контролируется объемной диффузией. Концентрация растворенного в матрице вещества возле каждого выделения будет соответствовать его равновесной растворимости. Но это означает, что количество растворенного вещества, находящегося в равновесии с выделением,

1 – С (r1), будет больше, чем с выделением 2 – С (r2), так как поверхность

выделения 1 меньше выделения 2.

Поэтому возникнет диффузионный поток атомов В в направлении от 1 к 2, как это показано на рис.

По мере того, как r1 будет уменьшаться, а С (r1) – возрастать,

процесс будет развиваться с возрастающей скоростью до тех пор, пока не произойдет исчезновения малого выделения и система не останется с относительно большим выделением.

Рост выделений в объеме зерна

(продолжение)

Диффузионный поток (моль/с) к

растущему выделению на расстоянии R от него равен – 4 R2D (dC1/dR ).

Здесь: С1 – концентрация, равная числу атомов в единице объема, т.е. молярная концентрация

С, деленная на молярный объем Vм:

С1 = С/Vм.

В таком случае поток атомов:

= – 4 R2D (dC1/dR ) 1/Vм.

Именно этот поток обусловливает скорость роста выделения . Если учесть, что:

1/r D С ( ) – С (r) , где C ( ) – равновесная концентрация

твердого раствора с выделением среднего размера rc;

объем выделения V = (4/3) r3 ;

число молей внутри выделения n = V/Vм = 4 r3/3Vм,

то после интегрирования и преобразований получим для скорости роста уравнение

dR/dt = 2D VмC ( ) (1/rc–1/r)/RTr.