- •Лекция 8

- •Микролегирование

- •Микролегирование (продолжение)

- •Модуль 3. Структура и ее роль в обеспечении заданного комплекса свойств материалов

- •АМОРФНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ

- •Методы получения аморфных

- •Установка для спинингования

- •Методы получения аморфных металлических

- •Особенности аморфного состояния

- •Особенности аморфного состояния

- •Критическая скорость охлаждения

- •Критическая скорость охлаждения

- •Физико-химические факторы формирования аморфного состояния

- •Приведенные температуры

- •Приведенные температуры

- •Физико-химические свойства компонентов сплава

- •Физико-химические свойства компонентов сплава

- •Физико-химические свойства компонентов сплава

- •Влияние химической связи на аморфизацию сплавов

- •Классификация аморфных металлических сплавов

- •Критерии бездиффузионного затвердевания

- •Критерии бездиффузионного затвердевания

- •Критерии бездиффузионного затвердевания

- •Критерии бездиффузионного затвердевания

- •Структура аморфных сплавов

- •Структура аморфных сплавов

- •Структура аморфных сплавов

- •Структура аморфных сплавов

- •Структура аморфных сплавов

- •Структура аморфных сплавов

- •4. Структурные дефекты в аморфных сплавах

- •Термическая стабильность аморфных сплавов

- •1. Структурная релаксация в аморфных сплавах

Лекция 8

Тема 2.3. Адсорбция примесей и ее влияние на свойства твердого тела

(окончание)

Микролегирование

Микролегирование – это способ избирательного и дозированного (до десятых долей процента) введения легирующих элементов, обеспечивающий целенаправленное изменение физико-химического состояния дефектов структуры.

При микролегировании эффект обусловлен избирательным распределением атомов Лэ и именно в тех областях (элементах структуры), которые являются критическими.

Критическая область- -место разрушения – часто это граница зерна; эффект торможения границей,

например, хрупкой трещины обусловлен изменением механизма разрушения за счет пластической деформации в вершине трещины и притупления ее

вершины.

Легирующие элементы:

-микролегирующие элементы должны быть поверхностно-активными, влияющими на энергетическое состояние границы зерна (снижать в) и

свободной поверхности (повышать S);

-накапливаться (сегрегировать) в приграничных областях - речь идет о «планируемой» зернограничной сегрегации выбранных легирующих элементов в критических местах; возможного образования трещин; -иметь заданное несоответствие атомных размеров с атомами матрицы; чем оно больше, тем выше энергия связи с границей; -сегрегация усиливается, если 22 11.

-повышать сопротивление хрупкому разрушению будет такой ЛЭ, который является поверхностно активным к внутренним, структурным поверхностям раздела (например, границам зерен) и инактивным к свободной поверхности

Микролегирование (продолжение)

Каков механизм заметного влияния достаточно малых добавок на физико- механические свойства материала?

Энергия пластической деформации рассеивается (диссипирует) в локальных структурных объемах, так называемых автовозбуждаемых областях, представляющих собой дискообразные области толщиной внесколько нанометров, диаметром от 1 до 100 мкм и временем существования 1–100 мкс. Эти области в процессе деформации взаимодействуют между собой, размножаются цепным образом и зарождают микротрещину – очаг разрушения - область с повышенным уровнем свободной энергии

(дислокации, дисперсные фазы, примеси и их кластеры и другие дефекты).

Микролегирующие добавки:

-основные В, С, Mg, Са, РЗМ;

-для каждого материала необходим наиболее оптимальный состав, выбираемый с учетом механизмов сегрегации и оценки поверхностной активности легирующего элемента.

Основное действие микролегирующих добавок - изменение состава примесей (вытеснение) на границах и, таким образом, изменении состава в приграничных областях и структуры границ, замедлении диффузии атомов через границу и по границе, связывании примесей в соединения.

Значение бора (СВ = 0,0005–0,001 мас.%): размещаясь на дефектных местах

в аустените и снижая поверхностную энергию границ, замедляет образование феррита на таких местах. Поэтому феррит образуется равномерно по всему телу сплава, что заметно улучшает прокаливаемость стали.

Модуль 3. Структура и ее роль в обеспечении заданного комплекса свойств материалов

Тема 3.3. Аморфные металлические сплавы

АМОРФНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ

При быстром охлаждении металлического расплава можно зафиксировать структурное состояние жидкости в твердом состоянии –аморфное состояние или аморфный металлический сплав (АМС).

Особенности аморфного состояния:

-отсутствие кристаллической структуры и существует только ближний порядок в упаковке атомов; -при разломе или сколе поверхность такого твердого тела имеет произвольную форму;

-свойства практически не зависят от направления их измерения, т.е. твердое тело является изотропным; -рентгеновская дифракционная картина АМС характеризуется размытыми интерференционными кольцами;

-межатомные расстояния фиксированы и близки расстояниям в кристалле.

Классическим примером аморфного материала, известного сотни лет, является стекло.

В прошлом веке аморфное состояние установлено; -в тонких напыленных пленках (40-е годы);

-получен аморфный сплав при быстрой закалке расплава Au–Si (60-е годы) и палладия (70-е годы);

- аморфные пленки SiO2 (1968 г.).

Металлические закаленные расплавы характеризуются сочетанием высокой прочности, пластичности и коррозионной стойкости, имеют уникальные физические характеристики.

Методы получения аморфных

Аморфные металлическиеметаллическихсплавы получаютсплавовфизическими и химическими методами: скоростное затвердевание расплава или паровой фазы; превращения в твердом состоянии; синтез в

процессе химических реакций.

1.Быстрая закалка расплава со скоростями v > 104–7 К/с

:

1.Распыление жидкого металла - аморфные (нанокристаллические) порошки в виде гранул или чешуек = пересыщенный твердый раствор:

а)распыление расплава в газовый поток - капли размером 50–500 мкм при скоростях охлаждения до 103–5 К/с;

б)распыление расплава на вращающийся барабан - пленки (чешуйки) толщиной до 30 мкм при скоростях охлаждения порядка

106К/с.

2.Сплэт-закалка – выброс расплава с помощью специального устройства (пушки) на охлаждаемую подложку - пленка толщиной до 10–20 мкм при скорости затвердевания порядка 106 К/с.

3.Спинингование – это процесс затвердевания расплава на быстровращающемся барабане-холодильнике. При двухвалковом спининговании расплав выливается в зазор между ними.

4.Экстрагирование расплава с поверхности ванны быстро вращающимся диском -пленка, лента или проволока со скоростью

Установка для спинингования

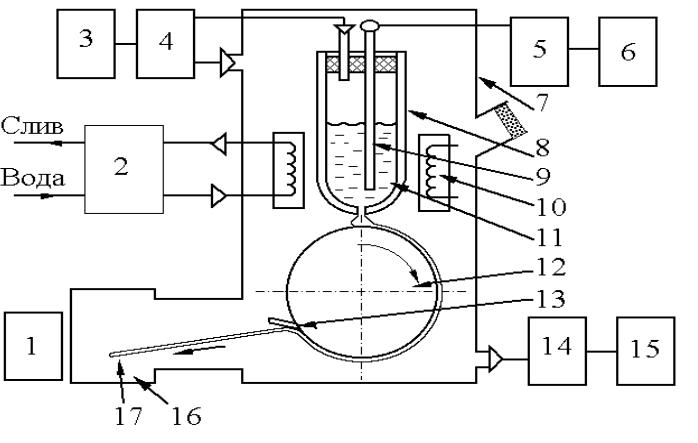

Схема установки «Кристалл-702»:

1 – пульт; 2 – генератор; 3 – баллон с газом; 4 – система напуска газа; 5 – прибор Р111; 6 – потенциометр КСП-4; 7 – корпус; 8 – питатель; 9 – термопара; 10 – индуктор; 11 – расплав; 12 – медный диск; 13 – лентосъемник;

14, 15 – вакуумная система; 16 – лентоприемник; 17 – быстрозакаленная лента

Методы получения аморфных металлических

сплавов

2. Локальное испарение(продолжение)

Испарение с последующим охлаждением паровой фазы в атмосфере или на холодной подложке; источник паровой фазы: термическое испарение; катодное, плазменное и лазерное распыление. Продукт: аморфные наночастицы или порошки (закалка микрокапельной фазы) или пленки (осаждение пара).

3. Изменение структуры в твердом состоянии

Аморфное состояние – разрушение дальнего порядка:

-при радиационном нейтронном воздействии - большое накопление радиационных дефектов; -в режиме ионной имплантации или ионного перемешивания -

накопления дефектов и внедренных атомов только в приповерхностном слое; -приповерхностная аморфизация, в результате воздействия на

массивное твердое тело импульсными концентрированными потоками энергии плотностью мощности до 106–10 Вт/м2: нагрев поверхностного слоя до плавления и охлаждение со скоростями

порядка 106 К/с.

4. Аморфные осадки

Образование аморфных осадков широко распространено в химии водных растворов. Например, кремниевая кислота, многие

Особенности аморфного состояния

Переход вещества из жидкого состояния в стеклообразную фазу, например при быстром затвердевании, характеризуется особенностями:

возникает твердое тело с таким же расположением атомов, как в переохлажденном расплаве - такое неравновесное твердое состояние называют состоянием стекла, а температуру затвердевания называют температурой стеклования Tg.

Температура стеклования:

-температура, при которой происходит затвердевание жидкости и резко возрастает вязкость; -температура, ниже которой время релаксации возникшего

состояния настолько велико, что равновесие не достижимо за конечное время.

При Тg вязкость возрастает от 10–2 Па·с (вблизи Тпл) до 1012 Па·с (в

твердом теле вязкость – 1016 Па·с).

Вязкость , как известно, определяет время структурной релаксации по формуле = / ,

где – модуль сдвига.

При температуре ниже Тпл в случае подавления кристаллизации

вязкость переохлажденной жидкости в интервале = 104–1012 Па с:

= 0exp В/(Т – Т0) ,

Особенности аморфного состояния

Ср |

|

|

Быстрое охлаждение |

|

|

|

|

|

(продолжение) |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Анализ |

температурных |

зависимостей |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

термодинамических функций (H, U, S, V) вблизи |

|||||

|

|

|

Нагрев |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

температуры стеклования показывает, что они |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

изменяются непрерывно. |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Производные этих функций по температуре |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

0 |

Tg Тс Tпл |

|

Т |

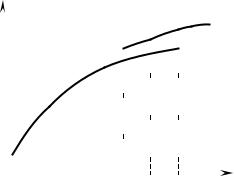

претерпевают скачок при Тg. Это видно на рис., |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

быстром охлаждении. Теплоемкость как |

производнаяменение |

энтальпии по |

||||||||||

|

|

температуре |

|

|

на |

котором |

показано |

теплоемкости |

||||||

|

|

имеет |

скачок |

при |

Тg. Вторые |

производные |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

от температуры при нагревании и |

|

||||

|

|

термодинамических |

функций |

при |

Тg |

имеют максимум. Это |

||||||||

означает, что стеклообразование – фазовый переход второго

рода.

В результате фазового перехода «расплав–твердое тело» при быстром охлаждении (замораживании расплава) создается метастабильное состояние твердой фазы вследствие того, что перестроение атомов в равновесное состояние (релаксация) не успевает завершиться. Иными словами, свободная энергия G = H – TS не успевает достичь минимума – равновесия.

Как известно, равновесную структуру при затвердевании формируют два конкурирующих процесса: упорядочение (перестроение) атомов в кристалл (это дает минимум энтальпии – H) и стремление системы к беспорядку (это дает максимум

энтропии – S).