- •Лекция 12

- •СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ

- •СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ

- •1. Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

- •1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

- •1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

- •1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

- •2. Движущие силы изменения структурно-фазового состояния

- •2. Движущие силы изменения структурно- фазового состояния

- •2. Движущие силы изменения структурно-фазового состояния

- •3. Основные механизмы изменения структурно-фазового состояния

- •3. Основные механизмы изменения структурно-фазового состояния

- •4. Нестабильность СФС, вызванная изменением химической составляющей

- •4.1. Нестабильность, вызванная неравномерным распределением растворенных компонентов

- •4.2.Внутрикристаллитная ликвация и междендритная сегрегация атомов

- •4.2.Внутрикристаллитная ликвация и междендритная сегрегация атомов

- •4.2.Внутрикристаллитная ликвация и междендритная сегрегация

- •4.2.Пути устранения ликвации и сегрегации атомов

- •Проблемы гомогенизации (продолжение):

- •4.3. Распад пересыщенного твердого раствора

- •Особенности спинодального распада

- •4.3. Распад пересыщенного твердого раствора

- •Зарождение частиц второй фазы

- •Гетерогенное зарождение второй фазы

- •Образование переходных фаз

- •Влияние примесей на зарождение выделений второй фазы

- •Рост выделений из пересыщенного твердого раствора

- •Рост выделений, контролируемый диффузией

- •Рост выделений, контролируемый диффузией

- •концентрации компонента В при росте выделения во времени t в направлении Х (Ri

- •Растворение, контролируемое диффузией

- •Роль кинетики реакций на поверхности раздела

- •Управление распадом твердых растворов

- •Управление распадом твердых растворов

- •Управление распадом с целью упрочнения сплава

- •5. Нестабильность структуры, обусловленная влиянием энергии деформации

- •5.1. Запасенная энергия холодной деформации

- •5.2. Механизмы накопления энергии деформации

- •5.2. Механизмы накопления энергии деформации

- •Фильм по процессам в деформированном материале

- •5.3. Возврат

- •Механизмы возврата

- •Модели зарождения новых зерен

- •Модели зарождения новых зерен

Лекция 12

Модуль 3. Структура и ее роль в обеспечении заданного комплекса свойств материалов.

Тема 3.4. Стабилизация структурно-фазового состояния материалов

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Равновесное состояние сплавов - это частным случаем реального термодинамически нестабильного состояния, в котором эксплуатируется большинство материалов.

Более того, сложнолегированные материалы с заданным уровнем свойств почти во всех случаях термодинамически нестабильны, а равновесное состояние не всегда является оптимальным с точки зрения свойств материала.

Учитывая, что свойства в значительной степени определяются структурно-фазовым состоянием (СФС) материалов, целесообразно рассматривать относительную стабильность материала, т.е. сохранение СФС и, следовательно, свойств в реальных условиях в течение всего времени работы материала.

Заданную структуру обычно получают, комбинируя определенным образом операции деформации, термообработки и диффузионного отжига, причем происходящие превращения искусственно затормаживаются, как правило, охлаждением до комнатной температуры в выбранный момент времени.

Например, материалы, полученные посредством

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Например, материалы, полученные посредством плавления и литья, обладают далеко не оптимальной (литой) структурой, для разрушения которой и гомогенизации состава традиционно

применяют термомеханическую (ТМО) или многократную термомеханическую (МТМО) обработки

Механическая обработка может быть холодной (Тобр < Трекр) или

горячей

(Тобр > Трекр). Последующий нагрев стимулирует рекристаллизацию, т.е. получение заданного размера зерна.

Реальные материалы, обладающие избытком свободной энергии, нестабильны или относительно стабильны. Всегда могут протекать процессы, связанные с увеличением энтропии ( S max) и уменьшением свободной энергии материала ( G min)

Если исходное СФС было оптимальным, то эти изменения будут приводить к ухудшению состояния и свойств материала.

1. Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

G |

|

G |

GA1 |

|

Сплав |

||

|

|

||

Металл |

Коррозия |

G1 |

GA2 |

Руда |

|

G2 |

GA3 |

|

|

||

|

|

|

|

|

Время |

|

Время |

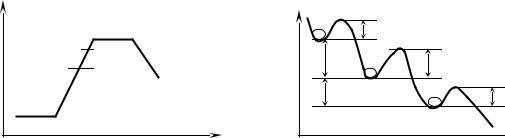

Представление о присущей металлическим материалам нестабильности показано на рис. 1,а на примере изменения свободной энергии атомов при переходе из руды в металл или сплав ( G возрастает), а затем – при коррозии ( G уменьшается).

С этой точки зрения состояние атомов в руде является наиболее стабильным, и металл неизменно стремится вновь перейти в более стабильное химическое состояние, отличающееся от металлического.

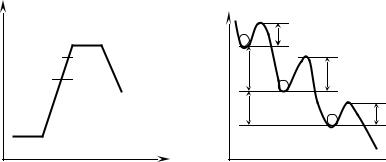

Изменение уровня свободной энергии атомов при переходе в более стабильное состояние показано на рис. 1,б. Меньшему уровнюG соответствует более стабильное состояние атома.

1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

G |

|

G |

(продолжение) |

|

|

|

||

|

Сплав |

|

GA1 |

Для перехода в более стабильное |

||||

Металл |

Коррозия |

G1 |

GA2 |

|||||

состояние (меньшее по G) |

||||||||

|

|

|

GA3 |

|||||

|

|

G2 |

требуется активировать процесс и |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Руда |

|

|

|

преодолеть |

тот |

или |

иной |

|

|

|

|

|

|||||

|

Время |

|

Время |

потенциальный барьер ( GА). |

|

|||

Дополнительную свободную энергию, необходимую для перехода из одного положения в другое, атом получает за счет тепловых флуктуаций.

Величина Gi (как и Si) указывает общее направление процесса

взаимодействия атомов: чем меньше уровень свободной энергии, тем стабильнее положение атомов и СФС.

Кинетика процесса перестроения атомов (и СФС) будет определяться энергией активации (GAi) этого процесса. В большинстве

практических случаев GA > kТ, так что скорость преодоления

энергетического барьера очень мала.

Хорошо известно, что скорость того или иного термически активируемого процесса перехода атомов из одного состояния в другое

определяется энтальпией активации ( HAi = GAi + Т SAi) и температурой: |

|||

. |

|

Ае |

Н |

v |

kT |

||

|

перех |

|

|

1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

(продолжение)

Скорость перехода весьма чувствительна к температуре: Пример: энергия активации НА= 2 эВ/ат. T = 300 K , то 10–33

T = 1000 K, то 10–10

Скорость перехода увеличится на 23 порядка: это 1 с и 3 1014 лет, а температура возрасла всего на 700 К. Переходы заметны при Т 0,3Тпл.

Нестабильности СФС:

-метастабильность (промежуточные менее стабильные состояния с повышенной энергией, отделенные одно от другого потенциальным барьером. Наличие барьера вызвано, например, зарождением и ростом зародыша новой фазы (зерна) до критического размера;

-истинная нестабильность - выход из этого состояния безбарьерный, исходное нестабильное СФС может переходить в другое состояние без предварительного увеличения энергии.

.

1.Проблемы стабильности структурно-фазового состояния материалов

(продолжение)

В реальности перестроение СФС обусловлено движением атомов в решетке твердого тела, а для этого необходима активация этого движения.

Разница между двумя типами стабилизации СФС состоит в том, что при метастабильных превращениях в стадии активации участвует множество атомов, тогда как для превращения второго типа достаточна последовательная активация лишь одного атома.

Величины избытка свободной энергии состояния одного атома ( G1 ) над другим ( G2) более стабильным можно рассматривать как

относительные движущие силы процесса перехода атомов в более стабильное состояние.

Чем больше по абсолютной величине G, тем больше стимул к

переходу системы в новое состояние.

2. Движущие силы изменения структурно-фазового состояния

Причиной изменения СФС материала могут быть внутренние и внешние факторы:

-внутренние факторы, приводящие к избытку свободной энергии и

снижению стабильности системы – это:

-неравномерное распределение компонентов в сплаве; -пересыщение твердого раствора; -наличие разнозеренной микроструктуры;

-наличие второй фазы, границ раздела фаз, зерен и субзерен; -дефекты микроструктуры; -остаточные напряжения и др.

-внешние факторы, приводящие к избытку свободной энергии, - это действующие на твердое тело:

-тепловые потоки (рост температуры); -внешнее давление; -воздействие среды;

-воздействие физических полей, включая облучение материала, действие электромагнитных полей и др.

2. Движущие силы изменения структурно- фазового состояния

(продолжение)

Избыток свободной энергии условно представляют в виде трех слагаемых: избытка химической энергии, поверхностной энергии и энергии деформации, т.е.

G = Gхим + Gпов + Gдеф.

Химическая составляющая изменения например при изменении температуры: -плавление или кристаллизация

-гомогенизация твердого раствора -образование второй фазы

свободной энергии,

( Gхим 13 кДж/моль); ( Gхим 5,7 кДж/моль). ( Gхим 1250 Дж/моль).

Таким образом, химическая составляющая изменения свободной энергии имеет величины порядка ~ кДж/моль.

2. Движущие силы изменения структурно-фазового состояния

(продолжение)

G = Gхим + Gпов + Gдеф.

Типичные величины «поверхностной» и «деформационной» составляющих изменения свободной энергии значительно меньше химической части.

Например, при увеличении деформации меди от 10 до 120 % запасенная энергия в металле с исходным зерном 30 мкм возрастает от 10,5 до 50,6 Дж/моль.

Изменение свободной энергии при увеличении размера мелкодисперсных выделений (снижении площади межфазной поверхности) составляет порядка 20 Дж/моль.

Таким образом, движущие силы, вызванные деформациями или межфазными поверхностями, имеют в целом небольшие значения по сравнению с возникающими за счет химической свободной энергии, т.е. Gхим >> Gдеф Gпов.