- •1. Маркетинг территорий: объект, предмет, цель и задачи курса

- •2. Маркетинг как научно-практическая дисциплина

- •3. История маркетинга

- •1. Правовое обеспечение маркетинга

- •I) регулирование отношений потребителя и производителя:

- •II) регулирование вопросов, связанных с получением, использованием и распространением информации:

- •III) регулирование конкурентной среды:

- •2. Маркетинг в территориальном управлении

- •3. Некоммерческий (социальный) маркетинг

- •4. Маркетинг в государственном управлении и маркетинг территорий

- •1. Комплекс ресурсов:

- •1.1. Природные ресурсы и географическое положение:

- •1. Территориальный продукт

- •2. Цена территориального продукта

- •3. Месторасположение территориального продукта

- •4. Продвижение территориального продукта

- •1. Потребители ресурсов и общественных благ территории

- •3 Группы факторов, формирующих поведение потребителей:

- •1.4. Мотивация и заинтересованность

- •1.5. Личность, ценности, образ и стиль жизни

- •2. Факторы воздействия внешней среды

- •3. Психологические процессы, влияющие на поведение потребителей

- •3.3. Изменение отношения и поведения потребителей

- •2. Конкуренция и конкурентоспособность территорий

- •3. Сегментация рынка

- •1) Функция потребностей - что удовлетворяется;

- •2) Технологии - как удовлетворяются потребности.

- •4. Позиционирование и дифференциация территории

- •1. Деловые стратегии территории

- •2. Методы маркетинга территорий

- •1. Знаменитые люди, спортсмены и спортивные команды, научный потенциал:

- •3. Методы развития территорий

- •4. Стратегии улучшения территорий

- •1. Самобытность места

- •2. Территория как отлаженная среда (или улучшение инфраструктуры)

- •3. Территория как поставщик услуг

- •4. Территория как зона отдыха и развлечения - достопримечательности

- •2. История и знаменитые личности

- •3. Покупки

- •4. Культурные достопримечательности

- •6. Спортивные арены

- •7. Фестивали и другие праздники

- •8. Здания, монументы и скульптуры

- •9. Музеи

- •10. Другие достопримечательности

- •1. Имидж места

- •1) Отбор целевой аудитории

- •2) Измерение восприятия целевой аудитории по значимым параметрам

- •1. Слоганы, темы и позиционирование

- •2. Визуальные символы

- •3. События и действия.

- •1. Кто составляет целевую аудиторию?

- •2. Каковы методы широкого воздействия?

- •3. Каковы основные рекламные медиаканалы и в чем их отличительные особенности?

- •4. Какие критерии должны использоваться при выборе конкретных рекламных средств и приемов?

- •5. Как рекламные сообщения должны быть организованы во времени (медиаграфик)?

- •6. Как можно произвести оценку результатов коммуникации?

- •7. Как можно решить проблему противоречивых медиаисточников и сообщений?

- •2. Бренд территории

- •3. Обеспечьте проверку и управление точками контакта с брендом

- •4. Обеспечьте необходимую заметность

- •5. Наблюдайте за позицией вашего бренда

- •6. Обеспечьте длительное сопровождение бренда

- •7. Возвращение к жизни или Повторное изобретение бренда

- •1. Рынок туризма и индустрии гостеприимства

- •2. Привлечение, удержание и расширение бизнеса

- •3. Расширение экспорта и стимулирование иностранных инвестиций

- •4. Привлечение жителей

- •1. Процесс внедрения маркетинга территорий

- •2. Маркетинговые исследования в государственном секторе

- •1) Данные о типах поведения граждан и их профилях:

- •13. Низкозатратные исследования

- •3. Маркетинговый план: мониторинг, оценка исполнения и разработка

- •2. Меры результатов

- •3. Меры влияния

- •1. Маркетинг страны и его особенности

- •2. Место России в международных рейтингах

1. Правовое обеспечение маркетинга

Правовое регулирование маркетинговой деятельности осуществляется в нескольких направлениях.

I) регулирование отношений потребителя и производителя:

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 №51-ФЗ;

2) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителя);

3) Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

4) Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

5) Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и т.д.

II) регулирование вопросов, связанных с получением, использованием и распространением информации:

1) Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»;

2) Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

3) Закон РФ от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и т.д.

III) регулирование конкурентной среды:

1) Конституция Российской Федерации (Ст. 8, ч. 2 Ст. 34);

2) КодексРоссийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (глава 14: Ст. 14.31 – 14.33, 14.40);

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (Ст.178);

4) Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (Ст. 1, 5);

6) Федеральный закон Российской Федерации от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

7) ПостановлениеПленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 №30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»;

8) Постановления Правительства РФ: от 12.10.2007 №669 «О Правилах досудебного рассмотрения споров, связанных с установлением и применением цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях»»; от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;от 24.03.2000 №257 «Об утверждении Положения о рассмотрении федеральными органами исполнительной власти по регулированию естественных монополий дел о нарушениях Федерального закона «О естественных монополиях»и пр.;

9) Программа развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.05.2009 №691-р;

10) Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.03.2011 №422.

2. Маркетинг в территориальном управлении

Современная Россия характеризуется новым качественным состоянием общегосударственной экономической, политической и социальной жизни, проявлением чего являются следующие процессы:

Россия – современное единое государство с конкретными общенациональными экономическими и политическими интересами.

Россия - значимая часть мирового пространства в условиях роста интеграции и глобализации экономических процессов. Это делает актуальными вопросы конкурентоспособности страны в целом, поиска компромисса между многообразными экономическими интересами, становления инновационного хозяйствования, а также активизации участия страны в процессах международного разделения труда и кооперации труда.

Развитие современной модели общественного развития, когда значимым элементом развития отдельных территорий и страны в целом становится изменение местных сообществ и формирование современных институтов гражданского общества.

Развитие негативных международных тенденций (терроризм, торговля наркотиками) и необходимость объединения усилий мирового сообщества и России в борьбе с общим злом.

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, ориентированное на сохранение единства, поддержку и развитие национальных традиций, культуры, языка разных народов России.

В результате таких мировых и общероссийских тенденций регион необходимо рассматривать как многофункциональную и многоаспектную систему.

Регион - это территория, представляющая очевидную общность с географической точки зрения пли такая территориальная общность, где есть преемственность и чье население разделяет определенные общие ценности и стремится сохранить и развить свою самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и социального прогресса.

Такое понимание региона позволяет конкретизировать объект исследования в рамках, например, существующего административно-территориального устройства страны, с другой стороны, - проводить исследования и управлять региональным развитием менее жестко очерченных, но фактически существующих территориальных общностей, объединенных сходными чертами, специфической культурой, системой ценностей, самим фактом проживания на общей территории.

Для успешного социально-экономического развития страны в целом и отдельных регионов страны в частности необходимо использование принципов и методов стратегического менеджмента. В стратегическом менеджменте принципиально меняется отношение к внешней среде, поскольку признается возможность оказывать активное действие по изменению внешнего окружения территории. Стратегический менеджмент территории представляет собой не только процесс выработки основных стратегических целей развития территории, но и действий по достижению этих целей, при осуществлении постоянного мониторинга развития внешней среды для своевременной корректировки практических шагов и, при необходимости, стратегических целей.

Стратегический менеджмент - это теория и практика, направленная на обеспечение конкурентоспособности и эффективности объекта управления в долгосрочной перспективе в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Стратегический менеджмент территории предполагает принятие решений о целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных действий в ожидаемых условиях и в соответствии с выбранными приоритетами развития объекта планирования (территории).

Основными научными задачами территориального менеджмента являются:

поиск путей предвидения и преодоления кризисных явлений в развитии территории, разработка механизмов устойчивого социально-экономического развития;

разработка новых форм взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов (резидентов и нерезидентов) территории;

поиск механизмов активизации взаимодействия органов власти, населения и некоммерческих общественных организаций;

поиск новых внебюджетных финансовых источников;

разработка моделей межтерриториального сотрудничества;

изучение новой культуры управления, становление новых технологий управления.

Принято выделять 2 наиболее значимые проблемы в реализации стратегического менеджмента территории.

1) При выборе принципов построения прогнозно-аналитических документов следует обращать внимание на качественно новые задачи территориального управления на современном этапе.

Главной задачей органов власти является оказание общественных (публичных) услуг, а основные действия органов власти направлены на обеспечение жизнедеятельности, организацию и координацию действий субъектов территории и создание условий для повышения качества жизни и социально-экономического развития территории.

Если понимать под функцией обязанность, круг деятельности, назначение, роль, то прогнозно-аналитические документы территории должны быть построены по функциональному принципу, через основные функции, реализация которых возложена на органы территориального управления и которые призваны обеспечить эффективное управление в области своих полномочий (функций). Это могут быть функции жизнеобеспечения, управление недвижимостью, социальной защиты и обеспечение безопасности, социального развития, поддержки частных инициатив, в том числе производственного характера, поддержки и развития всех видов коммуникаций, развития территории в целом и отдельных административных единиц в частности как мест проживания и осуществления деятельности.

2) Важно понять, для кого осуществляется процесс управления территорией. Основным заказчиком и потребителем результатов регионального управления выступает население данной территории. Органам исполнительной и представительной власти население доверяет осуществление процесса управления в надежде, что «коллективный менеджер» сможет добиться максимального эффекта при условии ограниченных ресурсов и в течение минимально возможного периода времени. «Коллективный менеджер» должен максимально активизировать и эффективно использовать все ресурсы территории.

Учитывая специфику ресурсов территории, выявив максимально возможный спектр интересов их собственников и возможности их адаптации к рыночным условиям, органы власти должны обеспечить сбалансированное вмешательство в производственный процесс по каждой группе ресурсов.

Принципиально новые цели и задачи территориального управления создают основу для поиска новых методик, инструментов, средств управления, возможно, адаптации бизнес-методик к практике территориального управления. Использование теории маркетинга в территориальном управлении позволяет по-новому определить цели и задачи управления. В современном территориальном управлении ключевым показателем успеха должно стать максимальное удовлетворение потребностей жителей территории в общественных благах и услугах, создание более привлекательных, чем на других территориях, условий для проживания и развития деятельности коммерческого и некоммерческого характера.

Двойственная природа маркетинга проявляется в том, что, с одной стороны, маркетинг - это область особых знаний и навыков, например, умение организовать процесс продажи и сервисного обслуживания и осуществление других конкретных операций и действий. С другой стороны, маркетинг - это управленческая функция, что подразумевает под собой, например, исследование и анализ рынка, разработку деловых и функциональных стратегий.

Маркетинг можно рассматривать как интегративную функцию менеджмента, которая преобразует потребности покупателя в доходы предприятия, поскольку он достаточно жестко направляет и видоизменяет все другие функции в сторону служения потребителю. Современные трактовки маркетинга рассматривают его как философию бизнеса, определяющую стратегию и тактику фирмы в условиях конкуренции.

Таким образом, маркетинг сегодня рассматривается как единое целое трех аспектов: ▪ это особая философия бизнеса; ▪ это комплекс инструментов, с помощью которых фирма изучает ситуацию на рынке и воздействует на нее; ▪это функция управления, в рамках которой осуществляются планирование, организация, контроль, стимулирование и руководство рыночной деятельностью предприятия.

Насколько применимо современное толкование маркетинга к территории? Какие социально-экономические процессы должны произойти, чтобы стало возможным и даже необходимым использование теории маркетинга в территориальном управлении?

Органам исполнительной власти в первую очередь следует обратить особое внимание на следующие фактически происшедшие изменения:

большая часть собственности принадлежит частным лицам в индивидуальной и/или коллективной форме, поэтому управлять (в старом понимании этого слова) бизнес-деятельностью таких предприятий исполнительная власть не может;

значительно выросла пространственная мобильность человека, он уже более «не привязан» к территории пропиской и имеет широкие возможности по выбору места проживания и ведения деятельности;

территория стала выступать объектом сравнительного анализа при выборе человеком места применения своего трудового потенциала и имеющихся финансовых, инвестиционных, инновационных, социальных ресурсов;

выполнение социальных задач уже не может быть обеспечено в полном объеме финансовой поддержкой государства. Объем государственных социальных гарантий и их финансовое подкрепление сократились, и теперь территории следует решать, какие социальные гарантии и за счет каких ресурсов она может обеспечить свои жителям;

граждане, проживающие и ведущие деятельность на территории, стали основным активным ресурсом, который может создавать и приумножать благосостояние территории в процессе своей деятельности.

Следует признать, что широкая личная свобода граждан в условиях рыночной экономики создает фундамент для активизации поиска: «Где я могу удовлетворить свои потребности лучше»? Человек начинает сравнивать территории, и территории впервые вынуждены включиться в конкуренцию друг с другом с целью привлечь к себе внимание, оказаться более предпочтительным для человека местом приложения своих ресурсов.

Основной задачей территориального управления должно стать создание условий для удержания и привлечения этого активного ресурса во благо развития территории. Необходимо понять, какие потребности имеет человек как житель и как участник производственной деятельности. Территориальное управление должно быть направлено на достижение человеком максимального удовлетворения своих нужд и потребностей, на поддержание притягательности, престижа территории, привлекательности сосредоточенных па территории ресурсов для человека при проживании и ведении деятельности на конкретной территории.

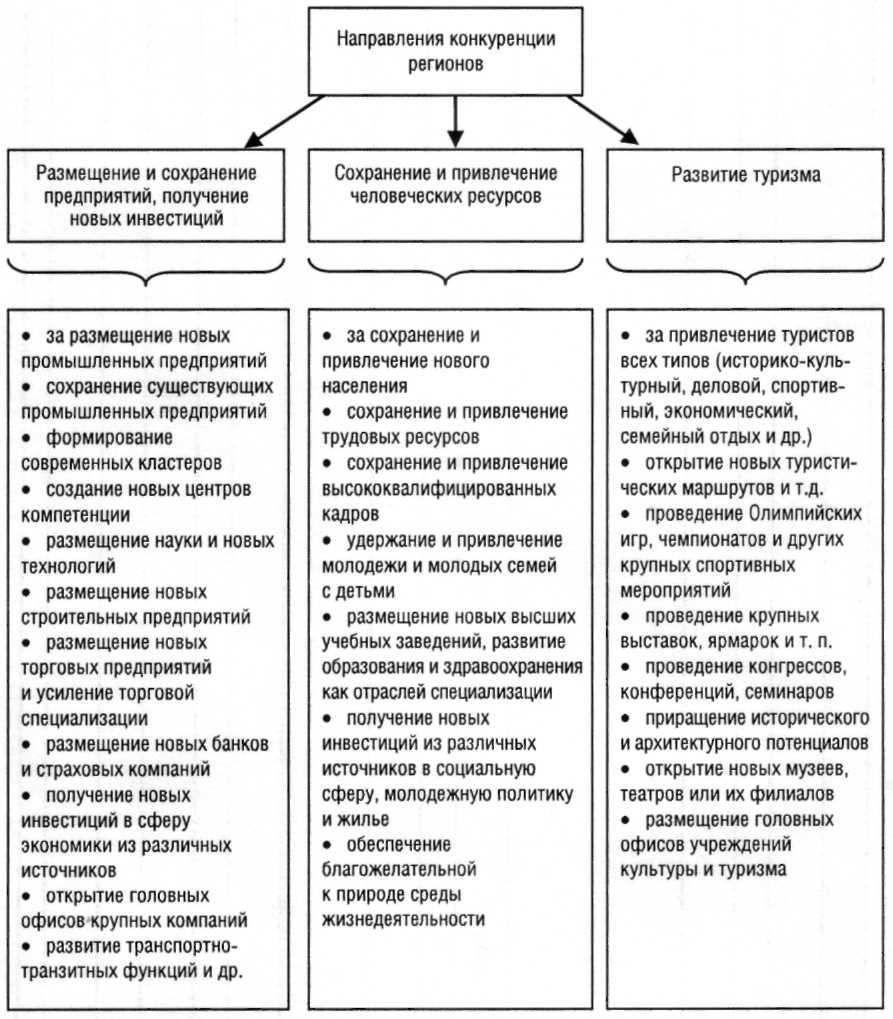

Рис. 2.1 Направления конкуренции регионов2

В качестве наиболее актуальных для современного этапа развития сфер, в которых наблюдается конкуренция между регионами России, выступают следующие:

получение субвенций, кредитов фондов и других финансовых ресурсов из федерального бюджета;

получение законодательных, налоговых льгот типа «свободной экономической зоны» для уменьшения отчислений в государственный или региональный бюджет;

сохранение оборонных предприятий и государственных организаций в городе или регионе;

получение государственных заказов для предприятий региона;

получение средств в счет погашения задолженности перед предприятиями региона из бюджета или от крупных потребителей;

привлечение инвестиций для частных предприятий;

получение иностранных кредитов и безвозмездных грантов на региональное развитие;

развитие в регионе различных транзитных коммуникаций и усиление транспортных грузопотоков;

создание таможенных пунктов;

привлечение туристов.

В то же время необходимо назвать и ряд сфер, в которых конкуренция российских регионов пока недостаточно развита, что не соответствует основным тенденциям усиления межрегиональной конкуренции в развитых странах. В рассматриваемых ниже сферах в ближайшее время, несомненно, будут наблюдаться серьезные изменения:

привлечение нового населения, особенно высококвалифицированных кадров, молодежи;

создание или привлечение образовательных и научных организаций;

перемещение в регионы федеральных управленческих структур;

привлечение банковского капитала;

создание центров телекоммуникаций, информатики, логистики, центров компетенции, современных кластеров экономики.

В современной России регионы конкурируют на нескольких уровнях:

в пределах одного федерального округа;

в пределах большого экономического пространства (Урал, Сибирь, Дальний Восток);

в пределах России (общий перечень регионов субъектов России);

в приграничных территориях с регионами соседних стран.