- •Современные проблемы биологии

- •Содержание

- •Модуль 1. Проблемы современной генетики и смежных наук

- •Введение

- •Модуль 1. Проблемы современной генетики и смежных наук Тема № 1: Особенности развития биологии на современном этапе

- •1. Общая характеристика современной биологии

- •2. Методы и методология современной биологии

- •3. Основные концепции современной биологии

- •4. Основные направления современных биологических исследований

- •Список источников

- •Тема № 2. Проблемы генетической инженерии

- •1. Краткая история генетической инженерии

- •2. Генная и геномная инженерия

- •3. Генетическая инженерия микробиологических систем

- •4. Методология генной инженерии растений

- •5. Достижения генной инженерии растений

- •6. «Плюсы» и «минусы» генетически модифицированных организмов

- •Список источников

- •Тема № 3. Клонирование и трансгеноз животных

- •1. История клонирования животных

- •2. Проблемы в клонировании животных

- •3. Достижения в области клонирования животных

- •4. Трансгеноз животных

- •5. Трансгенные животные и моделирование заболеваний человека

- •Список источников

- •Тема № 4. Современные методы исследования генома

- •1. Классический подход к расшифровке последовательностей днк

- •4. Использование методов биоинформатики в секвенировании

- •5. История прочтения генома человека

- •Зачем учёным тысячи геномов?

- •Список источников

- •Тема № 5. Геномика и медицина

- •1. Ключевые открытия, сделанные в результате анализа генома человека

- •2. Практическая польза знания последовательности генома человека для медицины

- •3. Классификация наследственных заболеваний человека

- •4. Биохимические и молекулярно-генетические методы диагностики наследственных болезней

- •Виды молекулярно-генетической диагностики

- •Методы исследования днк

- •5. Персонализированная медицина. Фармакогенетика. Фармакогеномика

- •6. Генетический паспорт

- •7. Геномная дактилоскопия

- •8. Генотерапия

- •Список источников

- •Тема № 6. Этногеномика и геногеография

- •1.Основные подходы к днк-анализу в популяционных исследованиях

- •2. Африканское происхождение человека современного типа

- •3. Использование анализа днк для изучения истории этносов

- •4. Этногеномика и геногеография Восточно-Европейского региона

- •5. Особенности русского генофонда

- •Список источников

- •Тема № 7. Рнк – интерференция

- •1. Короткие интерферирующие рнк и механизм рнк-интерференции

- •3. Функции и эволюция микроРнк

- •4. Строение, функции и эволюция пиРнк

- •Тема № 8. Генетика индивидуального развития

- •1. Ооплазматическая сегрегация и полярная плазма

- •2. Формирование градиентов в яйцеклетке

- •3. Гены сегментации

- •4. Гомеозисные гены, их роль в развитии

- •5. Гипотеза э. Льюиса о механизме функционирования гомеозисных генов

- •6. Гомеобокс и гомеодомен. Принцип коллинеарности

- •7. Гены — господа и гены — рабы. Опыты Вальтера Геринга

- •Список источников

- •610000, Г. Киров, ул. Московская, 36, тел.: (8332) 64-23-56, http://vyatsu.Ru

3. Функции и эволюция микроРнк

Физиологические функции микроРНК крайне разнообразны — фактически, они выступают основными небелковыми регуляторами онтогенеза. микроРНК не отменяют, а дополняют «классическую» схему регуляцию генов (индукторы, супрессоры, компактизация хроматина и т. д.). Кроме того, синтез самих микроРНК сложным образом регулируются (определенные пулы микроРНК могут включаться интерферонами, интерлейкинами, фактором некроза опухолей α (ФНО-α) и многими другими цитокинами). В результате вырисовывается потрясающая по своей сложности и гибкости многоуровневая сеть настройки «оркестра» из тысяч генов, но и этим дело не заканчивается.

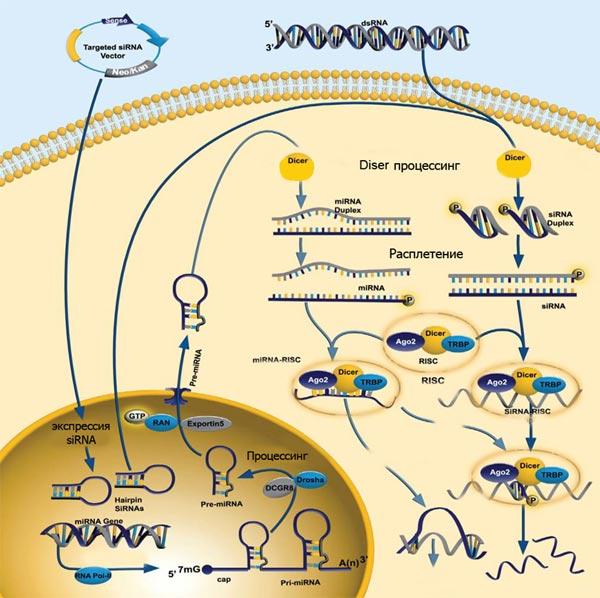

Рисунок 10. Обобщённая схема действия искусственных микроРНК и киРНК (искусственные киРНК вводятся в клетку с помощью специализированных плазмид (targeting siRNA vector)) [1]

МикроРНК более «универсальны», чем киРНК: «подопечные» гены не обязательно должны быть на 100% комплементарны — регуляция осуществляется и при частичном взаимодействии. На сегодня одна из самых горячих тем в молекулярной биологии — поиск микроРНК, которые выступают альтернативными регуляторами известных физиологических процессов. Например, уже описаны микроРНК, участвующие в регуляции клеточного цикла и апоптоза у растений, дрозофилы и нематоды; у человека микроРНК регулируют иммунную систему и развитие гематопоэтических стволовых клеток. Применение технологий на основе биочипов (micro-array screening) показало, что на различных этапах жизни клеток включаются и выключаются целые пулы малых РНК. Для биологических процессов идентифицировали десятки специфичных микроРНК, уровень экспрессии которых в определённых условиях изменяется в тысячи раз, подчёркивая исключительную управляемость этих процессов.

До недавнего времени считалось, что микроРНК только подавляют — полностью или частично — работу генов. Однако недавно было установлено: действие микроРНК может кардинально отличаться в зависимости от состояния клетки! В активно делящейся клетке микроРНК, связавшись с комплементарной последовательностью в 3’-участке мРНК, ингибирует синтез белка (трансляцию). Однако в состоянии покоя или стресса (например, при росте на бедной среде) то же самое событие приводит к прямо противоположному эффекту — усилению синтеза целевого белка!

Количество разновидностей микроРНК у высших организмов ещё до конца не установлено — по некоторым данным, оно превосходит 1% от числа белок-кодирующих генов (у человека, например, говорят о 700 микроРНК, и это число постоянно растет). микроРНК регулируют активность около 30% всех генов (мишени для многих из них пока не известны), причём существуют как повсеместно распространённые, так и тканеспецифичные молекулы — например, один такой важный пул микроРНК регулирует созревание стволовых клеток крови.

Широкий профиль экспрессии в разных тканях разных организмов и биологическая распространённость микроРНК говорит об эволюционно древнем происхождении. Впервые микроРНК обнаружили у нематод, и долгое время потом считали, что эти молекулы появляются лишь у губок и кишечнополостных; однако позже их открыли и в одноклеточных водорослях. Интересно, что по мере усложнения организмов увеличивается также количество и гетерогенность пула микроРНК. Это косвенно свидетельствует о том, что сложность этих организмов обеспечивается, в частности, функционированием микроРНК. Возможная эволюция микроРНК показана на рисунке 6.

Между киРНК и микроРНК можно провести чёткую эволюционную связь, опираясь на следующие факты:

1) действие обоих видов взаимозаменяемо и опосредуется гомологичными белками;

2) киРНК, введённые в клетки млекопитающих, специфично «выключают» нужные гены (несмотря на некоторую активацию интерфероновой защиты);

|

Рисунок 11. Многообразие микроРНК у разных организмов. Чем выше организация организма, тем больше у него обнаруживается микроРНК (число в скобках). Красным выделены виды, у которых обнаружены единичные микроРНК |

3) микроРНК обнаруживаются у всё более и более древних организмов.

Эти и другие данные позволяют предположить происхождение обеих систем от общего «предка». Интересно также отметить, что «РНКовый» иммунитет как независимый предшественник белковых антител подтверждает теорию зарождения первых форм жизни на основе РНК, а не белков (идея академика А. С. Спирина).