- •1 Общие положения

- •1.1Цель работы

- •1.2 Содержание и порядок выполнения работы

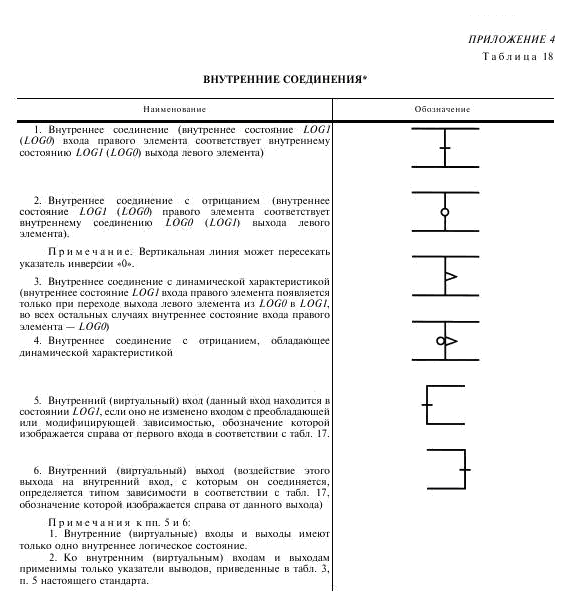

- •2 Обозначения, которые использовались в исходных электрических схемах

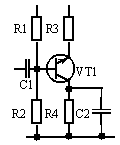

- •3.35 Вариант 35. Усилитель мощности низкой частоты с эффективной мощностью 125 Вт

- •1 Требования к выполнению электрической схемы 1.1 Комплект (номенклатура) схем

1 Требования к выполнению электрической схемы 1.1 Комплект (номенклатура) схем

1.1.1 Номенклатура схем на изделие должна определяться в зависимости от особенностей изделия (установки). Количество типов схем на изделие (установку) должно быть минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объеме, достаточном для проек- тирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия (установки). 1.1.2 Между схемами одного комплекта конструкторских документов на изделие (установку) должна быть установлена однозначная связь, которая обеспечила бы возможность быстрого отыскания одних и тех же элементов (устройств, функциональных групп), связей или соединений на всех схемах данного комплекта.

2 Форматы

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.004-79, при этом основные форматы являются предпочтительными. При выборе форматов следует учитывать: - объем и сложность проектируемого изделия (установки); - необходимую степень детализации данных, обусловленную назначением схемы; - условия хранения и обращения схем; - особенности и возможности техники выполнения, репродуцирования и (или) микрофильмирования схем; - возможность обработки схем средствами вычислительной техники. Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удобства пользования ею.

3 Построение схемы

3.1 Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно. 3.2. Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) и соединяющие их линии связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 3.3 Допускается располагать условные графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) на схеме в том же порядке, в котором они расположены в изделии, при условии, что это не нарушит удобочитаемость схемы. 3.4 При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. Около графических обозначений (устройств, функциональных групп), изображенных в одной ветви, проставляют их обозначения. При этом должны быть учтены все элементы, устройства или функциональные группы, входящие в это параллельное соединение (рисунок А1). Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.

Рисунок

А1

Рисунок

А1

3.5 При наличия в изделии трех и более одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных последовательно, допускается вместо изображения всех последовательно соединенных элементов (устройств, функциональных групп), изображать только первый и последний элементы (устройства, функциональные группы), показывая связи между ними штриховыми линиями. При присвоении элементам (устройствам, функциональным группам) обозначений должны быть учтены элементы (устройства, функциональные группы), не изображенные на схеме (рисунок А2). Над штриховой линией при этом указывают общее количество одинаковых элементов. Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.

Рисунок

А2

Рисунок

А2

3.6 Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, упрощенно изобража- ющего конструкцию изделия. В этих случаях условные контуры выполняют линиями, равными по толщине линиям связи. 3.7 При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности схем одного типа рекомендуется: - для схем, предназначенных для пояснения принципов работы изделия (функциональная, принципиальная), изображать на каждом листе или на каждой схеме определенную функциональную группу, функциональную цепь (линию, тракт и т.п.); - для схем, предназначенных для определения соединений (схема соединений), изображать на каждом листе или на каждой схеме часть изделия (установки), расположенную в определенном месте пространства или определенной функциональной цепи. 3.8 Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.

3.9 Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям связи. Допускается выполнять устройства в виде фигуры линией в два раза толще линии связи. 3.10 Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрих-пунктирных линий, равных по толщине линиям связи. Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы фигурами непрямоугольной формы. 3.11 При проектировании изделия, в которое входят несколько разных устройств, на каждое устройство рекомендуется выполнять самостоятельную принципиальную схему.На устройствах, которые могут быть применены в других изделиях (установках) или самостоятельно, следует выполнять самостоятельные принципиальные схемы. 3.12 При оформлении схем изделия (установки), в состав которых входят одинаковые устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы изделия и изображают его в виде прямоугольника или условного графического обозначения, ему присваивают позиционное обозначение и записывают в перечень элементов одной позицией. 3.13 Если в изделие (установку) входят несколько одинаковых устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем, или одинаковых функциональных групп, то на схеме изделия (установки) допускается не повторять схемы этих устройств или функциональных групп. При этом устройство или функциональную группу изображают в виде прямоугольника, а схему такого устройства или функциональной группы изображают внутри одного из прямоугольников (большего размера) или помещают на поле схемы с соответствующей надписью, например: "Схема блока АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ". 3.14 При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах следует выполнять следующие требования: - при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки); - перечень элементов должен быть общим; - отдельные элементы допускается повторно изображать на других листах схемы, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные им на одном из листов схемы. 3.15 При разработке на одно изделие нескольких самостоятельных принципиальных схем следует выполнять следующие требования: - позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в примечании; - в каждой схеме должен быть перечень только тех элементов, позиционные обозначения которым присвоены на этой схеме; - отдельные элементы допускается повторно изображать на нескольких схемах, сохраняя за ними позиционные обозначения, присвоенные им на одной из схем. В этом случае на схемах помещают указания по типу: "Элементы, изображенные на схеме и не включенные в перечень элементов, см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЭ3", или "Катушки индуктивности L1 и L5 см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХСБ".

4 Графические обозначения

4.1 При выполнении схем применяют условные графические обозначения (УГО), установленные в стандартах Единой системы конструкторской документации, а также построенные на их основе. Условные графические обозначения, для которых установлено несколько допустимых (альтернативных) вариантов выполнения, различающихся геометрической формой или степенью детализации, следует применять, исходя из вида и типа разрабатываемой схемы в зависимости от информации, которую необходимо передать на схеме графическими средствами. При этом на всех схемах одного типа, входящих в комплект документации, должен быть применен один выбранный вариант обозначения. 4.2 Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения. Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки). 4.3 Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять. 4.4 Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели). 4.5 Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связи. 4.6 Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, если в соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания. Допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45, или изображать зеркально повернутыми. Если при повороте или зеркальном изображении условных графических обозначений может нарушиться смысл или удобочитаемость обозначения, то такие обозначения должны быть изображены в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах. Условные графические обозначения, содержащие цифровые или буквенно-цифровые обозначения, допускается поворачивать против часовой стрелки только на угол 90 или 45.

5 Линии связи

5.1. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. 5.2. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линии связи, длину которых следует по возможности ограничивать. 5.3. Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии связи должно быть указано, обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия связи. 5.4. Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал и т.п. 5.5. Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь обозначения в соответствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов схем. Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифровые.

6 Перечень элементов

6.1. Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. 6.2. Перечень элементов оформляют в виде таблицы (Рисунок А 3), заполняемой сверху вниз.

Рисунок

А 3

Рисунок

А 3

В графах таблицы указывают следующие данные: - в графе "Поз. обозначение " - позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп; - в графе "Наименование" - для элемента (устройства) - наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, отраслевой стандарт, технические условия); - для функциональной группы наименование; - в графе "Примечание" - рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании. 6.3. При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы. 6.4. При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа его код должен состоять из буквы "П" и кода схемы, к которой выпускают перечень, например, код перечня элементов к электрической принципиальной схеме - ПЭЗ. При этом в основной надписи (графа 1) указывают наименование изделия, а также наименование документа "Перечень элементов". Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой он выпущен. Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104-68 (форма 2 и 2а). 6.5. При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой "Зона" (рисунок А 4), указывая в ней обозначение зоны, в которой расположен данный элемент (устройство).

Рисунок

А 4

Рисунок

А 4

В отдельных случаях сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными, если их объем установлен в государственных или отраслевых стандартах. 6.7 На этапах технического предложения, эскизного и технического проектирования сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными. 6.8 При необходимости допускается вводить в перечень элементов дополнительные гра- фы, если они не нарушают запись и не дублируют сведений в основных графах. 6.9. Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. 6.10 В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. 6.11 Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп и между элементами. 6.12 Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу "Поз. обозначение " вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3, R4, С8 - С12, а в графу "Кол." - общее количество таких элементов. 6.13 При записи элементов одинакового наименования, отличающихся техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое буквенное позиционное обозначение, допускается в графе "Наименование" записывать: - наименование этих элементов в виде общего наименования; - в общем наименовании: - наименование, - тип и обозначение документа (государственный стандарт, технические условия или основной конструкторский документ), на основании которого эти элементы применены (Рисунок А 5). 6.14 При присвоении позиционных обозначений элементам в пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых функциональных групп в перечень элементов, элементы, относящиеся к устройствам и функциональным группам, записывают отдельно. Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое записывают в графе "Наименование" и подчеркивают. При автоматизированном проектировании наименование устройства (функциональной группы) допускается не подчеркивать. Ниже наименования устройства (функциональной группы) должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки. 6.15 Если в состав изделия входят неодинаковые функциональные группы, то этот способ записи является допустимым. 6.16 Если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то при заполнении перечня элементов вначале записывают эти элементы без заголовка, а затем устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в них. 6.17 Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство (функциональную группу). 6.18 Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в графе "Кол." на одной строке с заголовком. 6.19 Если в изделии имеются элементы, не являющиеся самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень графу "Наименование" не заполняют, а в графе "Примечание" помещают поясняющую надпись или ссылку на поясняющую надпись на поле схемы (рисунок А 6).

|

Поз. обозначение |

Наименование |

Кол. |

Примечание |

|||||||||

|

В1 |

Лазерный излучатель 03WYF3VGJ |

1 |

Sung Yang |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

Конденсаторы |

|

|

|||||||||

|

|

K50-35 ОЖ0.464.214 ТУ |

|

|

|||||||||

|

|

К10-17а ОЖ0.460.172ТУ |

|

|

|||||||||

|

С1 |

К10-17а-Н90-0,22мкФ |

1 |

|

|||||||||

|

С2,СЗ |

К10-17а-Н50-0,1мкФ |

2 |

|

|||||||||

|

С4 |

К50-35- 16В- 1мкФ |

1 |

|

|||||||||

|

С5-С7 |

К10-17а-М750-2200пФ±10% |

3 |

|

|||||||||

|

С8 |

К50-35- 16В- 1мкФ |

1 |

|

|||||||||

|

С9 |

К50-35- 16В- 10мкФ |

1 |

|

|||||||||

|

С10 |

К77-10-250В-0,1 мкФ ± 5 % -В ОЖ0.484.865 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

С11 |

К10-17а-Н10-0,01мкФ±20% |

1 |

|

|||||||||

|

С12 |

SR20-50В-0,1мкФ ±20%-Z5U SR205E104MAT |

1 |

AVX |

|||||||||

|

С13 |

A12(К73)-30В- 0,1мкФ ±5% A12A104JSW |

1 |

Component Research |

|||||||||

|

С14 |

T110A(К53)-50В- 1мкФ ±10% T110A105K050ASC |

1 |

Kemet |

|||||||||

|

С15 |

DD07979(КД)-500В-1000пФ±10% -Н10 DD07979В102К500 |

1 |

Мurata Ǿ7мм |

|||||||||

|

С16 |

К50-38-16В-47мкФ ОЖ0.464.229 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

FU1 |

Вставка плавкая ВП1-2В 1.0 А АГ0.481.303ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

GB1- GB3 |

Элемент питания ААR6-1,5V |

3 |

Minamoto |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

Катушки индуктивности |

|

|

|||||||||

|

L1 |

ИТНЯ.685442.008 |

1 |

23мкГн,К10×6×2 |

|||||||||

|

L2 |

РСАС.685442.001 |

1 |

4мкГн,RS= 0,02 Ом |

|||||||||

|

L3 |

КИГ- 0,2 – 220 мкГн ± 20% - В Же0.477.023 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

L4- L7 |

Дроссель высокочастотный ДМ-01-125 ±10% - В ГИ0.477.005 ТУ |

4 |

|

|||||||||

|

L8 |

КИ-СБ-12а-А-15,0 Же0.434.049 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

L9 |

КИ-Б30-1,4- 15,0 ГИ0.428.034 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

L10 |

КИ-ВП-3 -315 Же0.479.078 ТУ |

1 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

РСАС.464562.001ПЭ3 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Изм |

Лист |

№ докум |

Подп |

Дата |

||||||||

|

Разраб |

Самотин |

|

|

Пистолет оптический Перечень элементов |

Лит |

Лист |

Листов |

|||||

|

Пров |

Шуваев |

|

|

|

У |

|

1 |

2 |

||||

|

|

|

|

|

ВГТУ РТФ КиПРА гр. РК - 032 |

||||||||

|

Н.контр |

Худяков |

|

|

|||||||||

|

Утв |

Муратов |

|

|

|||||||||

|

Поз. обозначение |

Наименование |

Кол |

Примечание |

||||||

|

|

Микросхемы |

|

|

||||||

|

DA1 |

78L05 |

1 |

Интеграл |

||||||

|

DD1 |

К561ЛА7 БК0.348.457 ТУ |

1 |

|

||||||

|

DD2 |

174НС164 |

1 |

Toshiba |

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

НА1 |

Излучатель звуковой ИГ-6М РВ0.631.062ТУ |

1 |

|

||||||

|

HL1-HL8 |

Светодиод АЛ307Б ТТ3.342.142ТУ |

8 |

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Резисторы С1-4 ОЖ0. 467.093 ТУ |

|

|

||||||

|

R1 |

С1-4-0,125-220 кОм±10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R2 |

С1-4-0,125-10кОм±10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R3 |

СП-6а-0,125- 1МОм± 10% ОЖ0.698.046 ТУ |

1 |

|

||||||

|

R4 |

С1-4-0,125-2,2МОм±10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R5-R7 |

С1-4-0,125-2,7кОм±10 %-А-Г |

3 |

|

||||||

|

R6 |

С1-4 -0,125-150 Ом± 10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R8 |

С1-4-0,125-2МОм±10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R9 |

С1-4 -0,125-220 Ом ±10%-А-Г |

1 |

|

||||||

|

R10-R17 |

С1-4-0,125-1кОм ±10%-А-Г |

8 |

|

||||||

|

R18 |

RD-0,25-10кОм±5% RD 1/ 4 S 10KΩ J |

1 |

Chiba Ohm Co, Ltd, |

||||||

|

R19 |

SN14-0,25-100 кОм±1%- А SN14K2ET52A100KΩF |

1 |

Chiba Ohm Co, Ltd |

||||||

|

R20 |

RC55-0,125-2,2кОм±0,5%-А RC55JC 0,5% 50ppm2K2 |

1 |

Wetwyn Electronics Ltd |

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

SB1 |

Кнопка 79HG-1-000 |

1 |

Oragon |

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Диоды |

|

|

||||||

|

VD1-VD8 |

1N4148 |

8 |

Thomson |

||||||

|

VD9 |

КД510А ТТ3.362.100ТУ |

1 |

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Транзисторы |

|

|

||||||

|

VT1-VT4 |

BC557 |

4 |

Philips |

||||||

|

VT5 |

КТ3130 аА0.338.448 ТУ |

1 |

|

||||||

|

VT6 |

КТ816Б аА0.336.186 ТУ |

1 |

|

||||||

|

VT7, VT8 |

2SC1969 |

2 |

Mitsubishi |

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

X1 |

Отсек батарейный SBH-341-1A |

1 |

Philips |

||||||

|

Х2 - Х4 |

Розетка СР-50-165ФВ ВР0.364.007 ТУ |

3 |

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

ZQ1 |

Резонатор РК169МА-6ВС-38,4625М ОД0.338.017 ТУ |

1 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

РСАС.464562.001ПЭ3 |

Лист |

|||

|

|

|

|

|

|

2 |

||||

|

Изм |

Лист |

№ докум |

Подп |

Дата |

|||||

Рисунок А 5

Рисунок

А 6

Рисунок

А 6

7 Текстовая информация

7.1 На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы - диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.). 7.2 Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями. Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах. Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены: - рядом с графическими обозначениями; - внутри графических обозначений; - над линиями связи; - в разрыве линий связи; - рядом с концами линий связи; - на свободном поле схемы. 7.3 Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных. 7.4 На схеме около условных графических обозначений элементов, требующих пояснения в условиях эксплуатации (например, переключатели, потенциометры, регуляторы и т.п.), помещают соответствующие надписи, знаки или графические обозначения. Надписи, знаки или графические обозначения, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки. Если на изделие должна быть нанесена надпись в кавычках, то на поле схемы приводят соответствующие указания. 7.5 На поле схемы над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания, например, требования о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов, величины минимально допустимых расстояний между проводами, жгутами, жгутами и кабелями, трубопроводами, данные о специфичности прокладки и защиты проводов, жгутов, кабелей и трубопроводов и т.д. 7.6 При выполнении схемы на нескольких листах технические указания, являющиеся общими для всей схемы следует располагать на свободном поле (по возможности над основной надписью) первого листа схемы, а технические указания, относящиеся к отдельным элементам, располагают или в непосредственной близости от изображения элемента или на свободном поле того листа, где они являются наиболее необходимыми для удобства чтения схемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

№ п/п

Наименование

Обозначение

1

Устройства:

усилители, приборы телеуправления

и т. п. (общее

обозначение)

А

2

питания)

и электрических величин в

Преобразователи

неэлектрич. величин в электрич.

(кроме

генераторов и источников питан.) и

В

электрич.

величин в неэлектрич.,

датчики для указания или измерения

(общее обозначение)

3

Громкоговоритель

ВА

4

Телефон

(капсюль)

BF

5

Микрофон

ВМ

6

Пьезоэлемент

BQ

7

Звукосниматель

BS

8

Конденсатор

С

9

Микросхема

аналоговая интегральная

DA

10

Микросхема

интегральная цифровая, логический

элемент

DD

11

Устройство

задержки (общее обозначение)

DT

12

Элементы

разные (общее обозначение)

Е

13

Лампа

осветительная

EL

14

Разрядники,

предохранители, устройства защиты

(общее обозначение)

F

15

Предохранитель

плавкий

FU

16

Генераторы,

источники питания, кварцевые

генераторы (общее

обозначение)

G

17

Батарея

гальванических элементов, аккумуляторов

GB

18

Устройства

индикационные и сигнальные (общее

обозначение)

Н

19

Прибор

звуковой сигнализации

НА

20

Индикатор

символьный

HG

21

Прибор

световой сигнализации

HL

22

Реле,

контакторы, пускатели (общее

обозначение)

К

23

Реле

времени

КТ

24

Катушка

индуктивности, дроссель (общее

обозначение)

L

25

Двигатель

(общее обозначение)

М

26

Прибор

измерительный (общее обозначение)

Р

27

Амперметр

(миллиамперметр, микроамперметр)

РА

28

Счетчик

импульсов

PC

29

Частотомер

PF

30

Омметр

PR

31

Измеритель

времени действия, часы

РТ

32

Вольтметр

PV

33

Ваттметр

PW

34

Резисторы

постоянные и переменные (общее

обозначение)

R

35

Терморезистор

.

RK

36

Шунт

измерительный

RS

37

Варистор

RU

38

Выключатели,

разъединители, короткозамыкатели

в силовых

цепях

(в цепях питания)

Q

39

Выключатель

или переключатель

SA

39

Выключатель

кнопочный

SB

40

Выключатель

автоматический

SF

41

Трансформатор,

автотрансформатор (общее обозначение)

Т

42

Преобразователи

электрических величин в электрические,

устройства

связи (общее обознач.)

U

43

Модулятор

UВ

44

Демодулятор

UR

45

Дискриминатор

U

I

46

Преобразователь

частотный, инвертор, генератор

частоты

выпрямитель.

UZ

47

Приборы

полупроводниковые и электровакуумные

(общее

обозначение)

V

48

Диод,

стабилитрон

VD

49

Транзистор

VT

50

Тиристор

VS

51

Прибор

электровакуумный

VL

52

Линии

и элементы СВЧ (общее обозначение)

W

53

Антенна

WA

54

Соединение

контактное (общее обозначение)

X

55

Штырь

(вилка)

ХР

56

Гнездо

(розетка)

XS

57

Соединение

разборное

XT

58

Соединитель

высокочастотный

XW

59

Устройства

механические с электромагнитным

приводом (общее

обозначение)

Y

60

Электромагнит

YA

61

Устройства

оконечные, фильтры (общее обозначение)

Z

62

Ограничитель

ZL

63

Фильтр

кварцевый

ZQ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

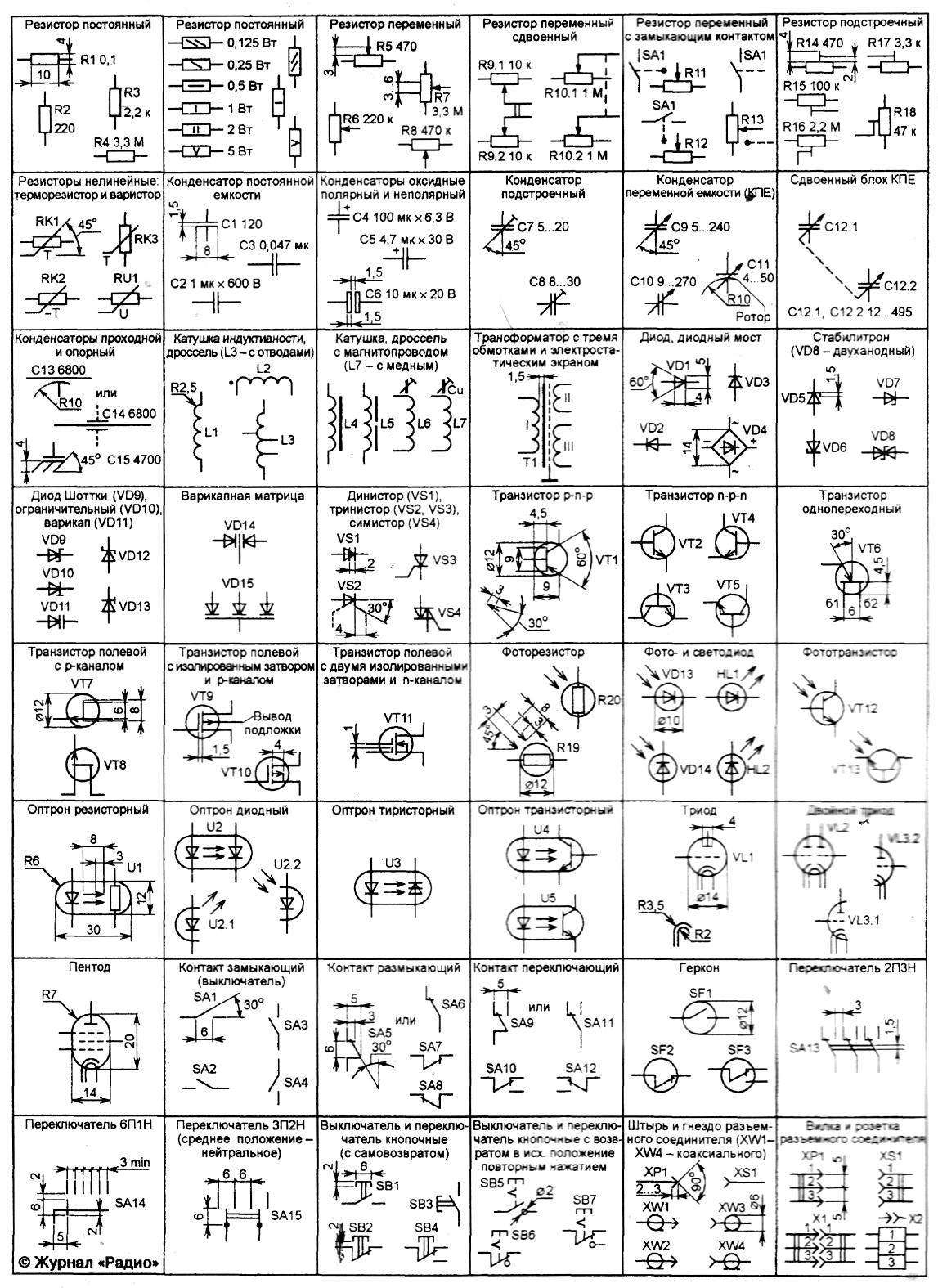

УГО дискретных элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

![]()

П

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Рекомендации по записи в КД полного условного обозначения импортной элементной базы

В последнее время в отечественном радиоаппаратостроении широко используется импортная элементная база ведущих мировых производителей. Номенклатура и качество импортной элементной базы вполне удовлетворяет современным запросам потребителей их продукции. Однако, отсутствие единой системы идентификации комплектующих различных фирм приводит к существенным трудностям при выборе и поставке этих изделий на отечественные предприятия. Тем более, что большое число работников отечественных предприятий привыкли работать с отечественной элементной базой, система идентификации которой строго регламентировалась ЕСКД и другими руководящими документами.

В данный момент продолжается процесс адаптации работников отечественных предприятий к импортной элементной базе. Поэтому на многих предприятиях в перечни элементов используется двойное обозначение пассивных элементов в форме, удобной для понимания работ-никами предприятия, и полным условным обозначением, принятым на фирме-изготовителе. Последнее обозначение используется службами снабжения предприятий при заказе на поставку

комплектуюших.

На практике наиболее часто используется комбинированный способ условного обозначе-

ния элементов. Например, отечественный SMD резистор типа Р1-12 записывается в КД следующим образом

«Резистор Р1-12 - 0,125 - 3,3 кОм ± 10% - А – Г ОЖ0.467.169 ТУ»,

где А – код токовых шумов (меньше 1 мкВ / В);

Г – код ТКС ( + 50 · 10-6 К-1 ).

По каталогам различных зарубежных фирм или другим источникам информации выбирают аналоги этого резистора, если по каким-либо причинам приобрести отечественный резистор не представляется возможным или Вас не удовлетворяют какие-либо параметры отечественных резисторов. Например, SMD металлопленочный резистор фирмы Коа Corporation (Япония) имеет достаточно с точки зрения отечественных потребителей сложное условное обозначение

RN73С2ВTD3,3KΩК,

где RN73 – тип (серия) резистора; С – код ТКС ( + 50 · 10-6 К-1 );

2В – код мощности ( 0,125 Вт); TD – вид упаковки;

К – код допуска (± 10%),

а условное обозначение SMD толстопленочного резистора фирмы Piconics (США) выглядит следующим образом

SR3320805TYJDA

где SR – тип (серия) резистора;

332 – номинал (33 · 102 Ом) ;

0805 – размер корпуса (0,08 × 0,05 дюйма); TY – код толщины корпуса;

J - код допуска (± 5 %);

D – код покрытия вывода ( палладий и серебро);

А – код материала основания ( Al2O3).

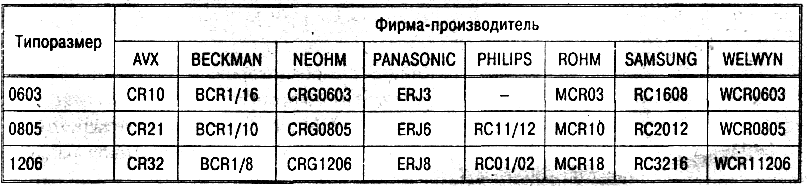

В таблице 1 приведены неполные условное обозначение SMD резисторов наиболее широко представленных на нашем рынке зарубежных фирм.

Таблица 1

Неполные условное обозначение включает в себя тип, серию и геометрический размер резистора. Тип, серия и наименование фирмы однозначно определяют конструктивное исполнение резистора. Геометрический размер SMD резисторов однозначно связан с их номинальной мощностью, поэтому вместо кода геометрического размера в условное обозначение заносят его номинальную мощность. Информацию об особенностях конструктивного исполнения резистора (материал покрытия вывода, материал основания и др.) опускают, заменяют тип и серию отечественного элемента на тип и серию его импортного аналога и получают условное обозначение, достаточно близкое по форме к отечественному

«Резистор CR - 0,125 - 5,6 кОм ± 10% - А – Г AVX»

«Резистор ЕR - 0,125 - 5,6 кОм ± 10% - А – Г Panasonic».

Название фирмы обычно выносят в графу «Примечание», если она не занята другой информацией. В противном случае название фирмы записывается вместо ТУ на элемент.

Аналогичным образом производится полное условное обозначение покупных зарубежных конденсаторов и катушек индуктивности.

Отечественный керамический конденсатор в SMD исполнении записывается в КД следующим образом

«Конденсатор К10-17в-Н90-1,5 мкФ ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый».

Его можно заменить конденсатором фирмы AVX (США), фирменное обозначение которого имеет вид 12065Y5V155MA2A. Тогда запись в КД будет иметь вид

«Конденсатор 1206 - Y5V - 1,5 мкФ AVX».

Информация о том, что этот конденсатор керамический заложена в указании типа керамики - -Y5V.

Отечественный керамический конденсатор в SMD исполнении, имеющий в своем обозначении производственный допуск и код типоразмера записывается в КД следующим образом

«Конденсатор К10-17в-Н20-0,15 мкФ ± 10 % -5 ОЖ0.460.107 ТУ»

Его можно заменить конденсатором фирмы AVX (США), фирменное обозначение которого имеет вид 08055C154KATA. Тогда запись в КД будет иметь вид

«Конденсатор 0805-X7R -0,15 мкФ ± 10 % AVX»

Отечественный HMD металлопленочный поликарбонатный конденсатор всеклиматического исполнения записывается в КД следующим образом

«Конденсатор К77-10-250В-0,1 мкФ ± 5 % - В ОЖ0.484.865 ТУ»

Его можно заменить конденсатором фирмы Component Research, фирменное обозначение которого имеет вид A12E104JSW. Тогда запись в КД будет иметь вид

«Конденсатор А12(К77) - 250В-0,1 мкФ ± 5 % -В Component Research»

Отечественный SMD танталовый оксидно-полупроводниковый конденсатор записывается в КД следующим образом

«Конденсатор К53-22-10В-10мкФ ± 20 % ОЖ0.464.158 ТУ»

Его можно заменить конденсатором фирмы Murata, фирменное обозначение которого имеет вид T411A106M010MS. Тогда запись в КД будет иметь вид

«Конденсатор Т411(К53)-10В-10мкФ ± 20 % Murata».

Катушки индуктивности продолжают еще применяться как изделия частного применения, поэтому они входят в раздел спецификации « Сборочные единицы» с указанием соответствующего классификационного номера в графе «Обозначение», например РФИО.685442.001СБ разработанного дипломником РТФ ФИО. Название радиоэлемента «Катушка индуктивности» записывается в графе «Наименование».

Отечественные катушки индуктивности общего применения имеют в КД определенное полное условное обозначение и записываются также как резисторы и конденсаторы в раздел «Прочие изделия» спецификации и в перечень элементов. следующим образом:

- герметизированная с номинальной индуктивностью 220 мкГн, допуском ± 20% , на ток не более 0,2 А, всеклиматического исполнения - «Катушка индуктивности КИГ- 0,2 – 220 мкГн ± 20% - В Же0.477.023 ТУ»;

- дроссель высокочастотный модернизированный с номинальной индуктивностью 125 мкГн, допуском ± 10% , на ток не более 0,1 А, всеклиматического исполнения - «Дроссель высокочастотный ДМ - 01- 125 ± 10% - В ГИ0.477.005 ТУ»;

- катушка индуктивности с номинальной индуктивностью 15 мкГн для HMT на базе сердечника СБ-12а с подстройкой со стороны, противоположной выводам катушки - «Катушка индуктивности КИ-СБ-12а-А-15,0 Же0.434.049 ТУ»;

- катушка индуктивности с номинальной индуктивностью 15 мкГн для HMT на базе сердечника Б-30 с подстройкой со стороны, противоположной выводам катушки, влагозащищенный с четырьмя выводами - «Катушка индуктивности КИ-Б30-1,4- 15,0 ГИ0.428.034 ТУ»

- катушка индуктивности с номинальной индуктивностью 315 мкГн для HMT воздушная с подстроечным сердечником, третий вариант размеров - «Катушка индуктивности КИ-ВП-3 -315 Же0.479.078 ТУ»

Зарубежными фирмами выпускается широкая номенклатура катушек индуктивности общего применения любого конструктивного исполнения. Запись таких катушек в КД проводится аналогично записи для отечественных катушек индуктивности общего применения, но только с заменой префикса КИ на обозначения типа и серии, принятой на зарубежной фирме с указанием вместо ТУ фирмы-изготовителя. Так, например, SMD катушки индуктивности фирмы Murata, имеющие фирменные полные условные обозначения LQN1A10NJ и

LQH3N331K, обозначаются в КД следующим образом:

- «Катушка индуктивности LQ1206-0,75-10 нГн ± 5% Murata»;

- «Катушка индуктивности LQ1210 – 01 - 330 мкГн ± 10% - B Murata».

Запись всех остальных элементов (диодов, транзисторов, микросхем и др.) производится согласно полному условному обозначению, принятому на фирме-производителе с обязательным указанием в графе «Примечание» наименование фирмы-производителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Полное условное обозначение некоторой зарубежной ЭБ

|

Характеристика конденсатора |

Полное обозначение |

Тип (серия) конденсатора |

Модификация

|

Код стандарта |

Рабочее напряжение |

ТКЕ или его код |

Номинал или его код |

Код допуска |

Код диэлектрика и электродов |

Код % отказов на 1000шт. |

Код корпуса |

Код выводов

|

Код покрытия выводов

|

Код вида упаковки |

Фирма |

|

Многослойн. керамическ. c радиальн. выводами оболочка органич.материала |

SR205E104MAT |

S R |

20 |

|

5 |

E |

104 |

M |

|

A |

|

T |

|

|

AVX,США |

|

Многослойн. керамическ. c аксиальн. выводами. оболочка орган. материала |

SA101A681JA |

S A |

10 |

|

1 |

A |

681 |

J |

|

|

|

А |

|

|

то - же |

|

Многослойные керамические c ра -диальными выводами, опресованные |

MR051A561JAATR |

M R |

05 |

|

1 |

A |

561 |

J |

|

A |

|

A |

|

TP |

то - же |

|

Многослойные керамические в DIP корпусе, опресованные |

MD015C104ZAA |

M D |

05 |

|

5 |

C |

104 |

Z |

|

A |

|

A |

|

|

то - же |

|

Многослойные керамич.c радиальн. выводами опресованные спец. назнач. |

СKR05BX104KS |

CK R |

05 |

|

BX |

B |

104 |

K |

|

S |

|

|

|

|

то - же |

|

Керамические микроконденсаторы |

ATC111UBB1ROC100TTL |

ATC |

111 |

|

B |

|

1R0 |

C |

BB |

|

U |

L |

TT |

|

American Techni- cal Ceramics, Corp |

|

Алюминиевые электролитичeские пружинные выводы |

ALC20A682AB010 |

AL |

C20 |

|

010 |

|

682 |

|

A |

|

AB |

|

|

|

ВН |

|

Алюминиевые электролитичeские штырьковые (лепестковые) выводы |

ALP(T)22A103AA010 |

AL |

P22 (T22) |

|

010 |

|

103 |

|

A |

|

AA |

|

|

|

то - же |

|

Поликарбонатные металлизированные |

A12A104JSW |

A |

12 |

|

A |

|

104 |

J |

S |

|

|

|

W |

|

Component Research |

|

Полупроводниковые танталовые в эпок- сидной оболочке каплевидной формы |

TAPF2,2M10 |

T |

AP |

|

10 |

|

2,2 |

M |

|

|

|

F |

|

|

ITT |

|

Полупроводные танталов. герметичные в металлич. корпусе цилиндрич. формы |

T110A105K050ASC |

T |

110 |

C |

050 |

|

105 |

K |

|

A |

A |

|

S |

|

Kemet |

|

Полупроводн. тантал. спец. назначения |

CSPXXB565KM |

CSP |

|

|

B |

|

565 |

K |

|

M |

XX |

|

|

|

то - же |

|

Многослойн. керамическ. опресованные |

C052K102K2X5CA |

C |

|

K |

2 |

X |

102 |

K |

|

A |

052 |

5 |

C |

|

то - же |

|

Пленочные плоские |

F331A1201G050S |

F |

331 |

|

050 |

|

1201 |

G |

|

S |

A |

|

|

|

то - же |

|

Пленочные плоские спец. назначения |

CFP04ASA122GM |

CFP |

04 |

|

A |

|

122 |

G |

S |

M |

|

A |

|

|

то - же |

|

Многослойн. керамич. c радиальными выводами оболочка органич.материала |

5020ES100RD103M |

5020 |

|

|

100 |

|

103 |

M |

ES |

|

|

RD |

|

|

Ку осета |

|

Многослойн. керамич. c аксиальными. выводами оболочка из орган.материала |

401ES100AD272K |

401 |

|

|

100 |

|

272 |

K |

ES |

|

|

AD |

|

|

Multi Products International |

|

Дисковые керамические |

CFE104Z4 |

CF |

|

|

|

E |

104 |

Z |

|

|

|

4 |

|

|

то - же |

|

Полупроводн. тантал. радиальн. вывод |

204M3151106M3 |

204 |

|

|

3151 |

|

106 |

M |

|

M |

|

3 |

|

|

Matsuo |

|

Полиэтилентерефталатные металлизир. |

553M6302104K |

553 |

|

|

6302 |

|

104 |

K |

|

M |

|

|

|

|

|

|

Полипропиленовые металлизированные |

602M1003103G1 |

602 |

|

|

1003 |

|

103 |

G |

|

M |

|

1 |

|

|

|

|

Керамические, запаянные стеклом, с радиальными выводами |

GT07BCG101J |

GT |

07 |

|

B |

|

101 |

J |

CG |

|

|

|

|

|

Metuchen Capasitors Inc |

|

Дисковые керамические |

DD106F103Z50 |

DD |

10 |

|

50 |

F |

103 |

Z |

|

|

6 |

|

|

|

Мurata |

|

Высоковольтные дисковые керамическ. |

DD07979В102К500 |

DD |

|

|

500 |

В |

102 |

К |

|

|

07 |

979 |

|

|

|

|

Суперпрецизионные дисковые керамическ. |

DE1510E472MAC250 |

DE |

1510 |

|

AC250 |

E |

472 |

M |

|

|

|

|

|

|

|

|

Многослойн. керамич. c радиальными выводами оболочка из орган.материала |

RPE1211841C103K |

RPE |

121 |

|

1 |

|

103 |

K |

C |

|

|

184 |

|

|

|

|

Многослойн. керамич. c аксиальными выводами оболочка из орган.материала |

RPE105A472JPT |

RPE |

10 |

|

5 |

|

472 |

J |

A |

|

|

|

|

PT |

|

|

Полиэтилентерефталатные фольговые |

107C103M |

107 |

|

|

C |

|

103 |

M |

|

|

|

|

|

|

Nitronics |

|

Полиэтилентерефталатные металлизирован. |

184A223G |

184 |

|

|

A |

|

223 |

G |

|

|

|

|

|

|

|

|

Поликарбонатные фольговые |

187E564J |

187 |

|

|

E |

|

564 |

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

Поликарбонатные металлизированные |

194B184K |

194 |

|

|

B |

|

184 |

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

Полипропиленовые металлизированные |

192С683F |

192 |

|

|

C |

|

683 |

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

Герметичные с бумажн. диэлектриком |

CP40D1EF105K1 |

CP40 |

1 |

E |

F |

|

105 |

K |

|

|

1 |

B |

|

|

|

|

Дисковые керамические |

ECKF1H471KBA |

ECK |

|

|

1H |

B |

471 |

K |

|

|

A |

F |

|

|

Panasonic |

|

Миниатюрные алюминиев. Электролити- ческие c аксиальными выводами |

ECEBOJU331A |

ECE |

U |

|

OJ |

|

331 |

|

|

|

|

B |

|

A |

|

|

Миниатюрные.алюминиевые. электролитические.c радиальными выводами |

ECEАOJU331В |

ECE |

U |

|

OJ |

|

331 |

|

|

|

|

А |

|

В |

|

|

Субминиатюрные алюминиевые электро- литические c радиальными выводами |

ECEА1AK220B |

ECE |

K |

|

1A |

|

220 |

|

|

|

|

A |

|

B |

|

|

Полипропиленовые фольговые |

PPC8301003B400/250 2,5 |

PPC |

830 |

|

400/250 |

|

1003 |

2,5% |

|

|

B |

|

|

|

PPD Film Capasitors |

|

Полипропиленовые металлизиро- ванные для переменного тока |

SAC9310,47400K |

SAC |

931 |

|

400 |

|

0,47 |

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

Полиэтилентерефталатные металлизиро- ванные с радиальными выводами |

104K050PA2R |

PA |

|

|

050 |

|

104 |

K |

|

|

|

2 |

|

P |

Paktrom |

|

Полипропиленовые фольговые c аксиальными выводами |

292J400PP481B |

PP |

481 |

|

400 |

|

292 |

J |

|

|

|

|

|

B |

|

|

Многослой. керамич. радиальн. выводы |

SR245F562ZB |

SR |

24 |

|

5 |

F |

562 |

Z |

|

|

|

|

|

B |

Rohm |

|

Полупровод. тантал. эпоксидн. оболочка |

4890X226X0016D1 |

4890 |

|

X |

016 |

|

226 |

X0 |

|

|

D |

|

|

1 |

Spraque |

|

Полупроводн. танталовые герметичные |

749DX685K6R3A2V |

749 |

DX |

|

6R3 |

|

685 |

K |

|

|

A2 |

|

|

V |

|

|

Полупровод. танталовые опрессованные |

173D226X9006W |

173 |

D |

|

006 |

|

226 |

X9 |

|

|

W |

|

|

|

|

|

Полипропиленовые |

710P104X9200K0 |

710 |

Р |

|

200 |

|

104 |

X9 |

|

|

K0 |

|

|

|

|

|

Поликарбонатные |

LP66N1A104K |

LP |

66N |

|

A |

|

104 |

K |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

Полиэтилентерефталатн. металлизирован. |

67мм104JD3 |

67 |

мм |

|

C |

|

104 |

J |

|

|

|

3 |

|

|

Wesco |

|

Полистирольные фольговые |

32P104J1 |

32 |

|

|

1 |

|

104 |

J |

P |

|

|

|

|

|

|

|

Таблица М2 - Полное обозначение в текстовых КД некоторых импортных HMD -резисторов

|

|||||||||||||

|

Характеристика |

Полное обозначение |

Тип (серия) резистора |

Модификация |

Номинальная мощ- ность или ее код |

ТКС или его код |

Номинал или его код |

Код допуска |

Код стабильности |

Код % отказов на 1000шт. |

Код шумов |

Код вида упаковки |

Код размеров выводов |

Фирма |

|

Металлопленочные (огнестойкие) |

CCF-07 241 G |

CCF |

07 |

|

|

241 |

G |

|

|

|

|

|

Dale Еlectronics Inc., США |

|

Металлопленочные с изоляционным покрытием |

RN 1/ 4 K 10KΩ F |

RN |

|

1/ 4 |

K |

10KΩ |

F |

|

|

|

|

|

Chiba Ohm Co, Ltd, Япония |

|

Углеродистые пленочные с изоляционным покрытием |

RD 1/ 4 S 10KΩ J |

RD |

S |

1/ 4 |

|

10KΩ |

J |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Металлооксидные пленочные (огнестойкие) |

RF 1 B J 100Ω |

RF |

B |

1 |

|

100Ω |

J |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Плоские мощные безиндуктивные |

RF 250 100 Ω J |

RF |

|

250 |

|

100Ω |

J |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Углеродистые пленочные |

RD41 B 2B T 10KΩ J |

RD41 |

|

2B |

B |

10KΩ |

J |

|

|

|

T |

|

Коа Corporation, Япония |

|

Металлопленочные |

RD41 C 2B T 10KΩ F |

RD41 |

|

2B |

C |

10KΩ |

F |

|

|

|

T |

|

то -же |

|

Металлопленочные с изоляционным покрытием |

SN14K2ET52A100KΩF |

SN |

14 |

2E |

K |

100KΩ |

F |

|

|

|

A |

T52 |

то -же |

|

Металлопленочные с изоляционным покрытием (огнестойкие) |

SNF2HT52R10F |

SNF |

|

2H |

|

10 |

F |

|

|

|

R |

T52 |

то -же |

|

Металлопленочные с изоляционным покрытием (L-исполнение) |

RN26C2ET10KΩF |

RN26 |

|

2E |

C |

10KΩ |

F |

|

|

|

T |

|

то -же |

|

Высокоомные с изоляционным покрытием |

RK14B2ET2610MΩJ |

RK |

14 |

2E |

B |

10MΩ |

J |

|

|

|

|

T26 |

то -же |

|

Прецизионные металлопленочные с изоляционным покрытием |

RNS1/8ET5210KΩВ |

RNS |

|

1/8 |

E |

10KΩ |

B |

|

|

|

|

T52 |

то -же |

|

Высокостабильные металлопленочные с установленной надежностью и изоляционным покрытием |

RLR05C1002FR |

RLR |

05 |

|

|

1002 |

F |

R |

|

|

|

C |

то -же |

|

Высокостабильные металлопленочные с установленной надежностью опрессованные |

RNS55J1002BS |

RNS |

55 |

|

J |

1002 |

B |

S |

|

|

|

|

то -же |

|

Высокостабильные металлопленочные опрессованные |

RN65E1002F |

RN |

|

65 |

E |

1002 |

F |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Миниатюрные проволочные с изоляционным покрытием |

CW2-20-10ΩJ |

CW |

|

2 |

|

10Ω |

J |

|

|

|

20 |

|

то -же |

|

Прямоугольные проволочные огнестойкие |

BG(W)P5N10J |

BGP BWP |

N |

5 |

|

10 |

J |

|

|

|

|

|

то -же |

|

(огнестойкие) |

RSF2BL20-10 KΩJ |

RSF |

|

2 |

B |

10 KΩ |

J |

|

|

|

L20 |

|

то -же |

|

Металлопленочные (огнестойкие) |

RSFX2BL201ΩJ |

RSFX |

|

2 |

|

|

J |

B |

|

|

L20 |

|

то -же |

|

Высоковольтные |

HPC1-15KΩK |

HPC |

|

1 |

|

15 KΩ |

K |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Проволочные с кремниевым покрытием |

RWR-74S490R2FR |

RWR-74 |

|

|

|

490R2 |

F |

|

R |

|

|

S |

Nitronics Com- ponents Group Inc, США |

|

Углеродистые пленочные |

PR05-2k2 |

PR |

|

05 |

|

2k2 |

|

|

|

|

|

|

Piher, ФРГ |

|

C нулевым сопротивлением |

PR Z25 0R |

PR |

Z25 |

|

|

0R |

|

|

|

|

|

|

то -же |

|

Металлопленочные |

РМ25-1% 2К2 С |

РМ |

|

25 |

С |

2К2 |

1% |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Углеродные пленочные |

R25XR-02G1332 |

R |

|

25 |

|

1332 |

G |

|

|

Х |

R-02 |

|

Rohm Co, Ltd, Япония |

|

Металлопленочные |

CRB50T18EJ1501 |

CRB |

|

50 |

|

1501 |

J |

|

|

|

T18E |

|

то -же |

|

Металлооксидные пленочные |

CRH50T24J |

CRH |

|

50 |

|

1501 |

J |

|

|

|

T24 |

|

то -же |

|

Металлопленочные серии GMF |

GMF4-5%-10K |

GMF |

|

4 |

|

10K |

5 % |

|

|

|

|

|

Wetwyn Electro- nics Ltd, Англия |

|

Металлопленочные серии MFR |

MFR4FZ-1% -2K2 |

MFR |

FZ |

4 |

|

2K2 |

1 % |

|

|

|

|

|

то -же |

|

Таблица М3- Полное обозначение в КД SMD-резисторов некоторых зарубежных фирм |

||||||||||||||

|

Характеристика |

Полное обозначение |

Тип (серия) резистора |

Тип корпуса |

Код толщины основания |

Номинальная мощ – ность или ее код |

ТКС или его код |

Номинал или его код |

Код допуска |

Код % отказов на 1000шт. |

Код вида упаковки |

Код конструкции выводов |

Код материала вывода

|

Код материала подложкм

|

Фирма |

|

Толстопленочные серии CRC |

CRCW0805241 J ХХ |

CRCW |

0805 |

|

|

|

241 |

J |

|

ХХ |

|

|

|

Dale Еlectronics Inc., США |

|

Плоские металлопленочные |

RN73С2ETD10KΩF |

RN73 |

|

|

2E |

С |

10KΩ |

F |

|

TD |

|

|

|

Коа Corporation, Япония |

|

Pезисторы-предохранители |

RF732ATD10Ω J |

RF73B |

S |

|

2A |

|

10Ω |

J |

|

TD |

|

|

|

то - же |

|

Цилиндрические |

MCR1A10Ω J |

MCR |

B |

|

1A |

|

10Ω |

J |

|

|

|

|

|

то - же |

|

Прецизионные тонкопленочные |

P1206E4710BB |

Р |

1206 |

|

|

E |

4710 |

B |

|

|

В |

|

|

Ohmtek, США |

|

Прецизионные толстопленочные |

M0504K1000FG |

М |

0504 |

|

|

К |

1000 |

F |

|

|

G |

|

|

то - же |

|

Tолстопленочные по стандарту MIL-R-55342 |

M55342/2M4711JRM |

M55342/2 |

|

|

|

M |

4711 |

J |

M |

|

R |

|

|

то - же |

|

Прецизионные тонкопленочные по стандарту MIL-R-56342 |

P1206E4712BG |

Р |

1206 |

|

|

E |

4712 |

В |

|

|

G |

|

|

то - же |

|

Тонкопленочные |

CR4700805XXKWA |

CR |

0805 |

ХХ |

|

|

470 |

K |

|

|

W |

|

А |

Piconlcs, Inc, США |

|

Tолстопленочные |

SR4700402XXMTB |

SR |

0402 |

ХХ |

|

|

470 |

M |

|

|

T |

|

В |

то - же |

|

|

MCR18EZHF1002 |

MCR |

|

|

18 |

|

1002 |

F |

|

EZH |

|

|

|

Rohm Co, Ltd, Япония |

|

Углеродистые пленочные |

LLR25E-03J3032 |

LLR |

|

|

25 |

|

3032 |

J |

|

E-03 |

|

|

|

то - же |

|

Tолстопленочные |

C0504CPX1500J |

C |

0504 |

|

|

|

1500 |

J |

|

|

C |

Х |

|

State of the Art, Inc., США |

|

Tолстопленочные по MIL-R-55342 |

M55342K06B100DS |

M55342 |

06 |

|

|

K |

100 |

D |

S |

|

B |

|

|

то - же |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

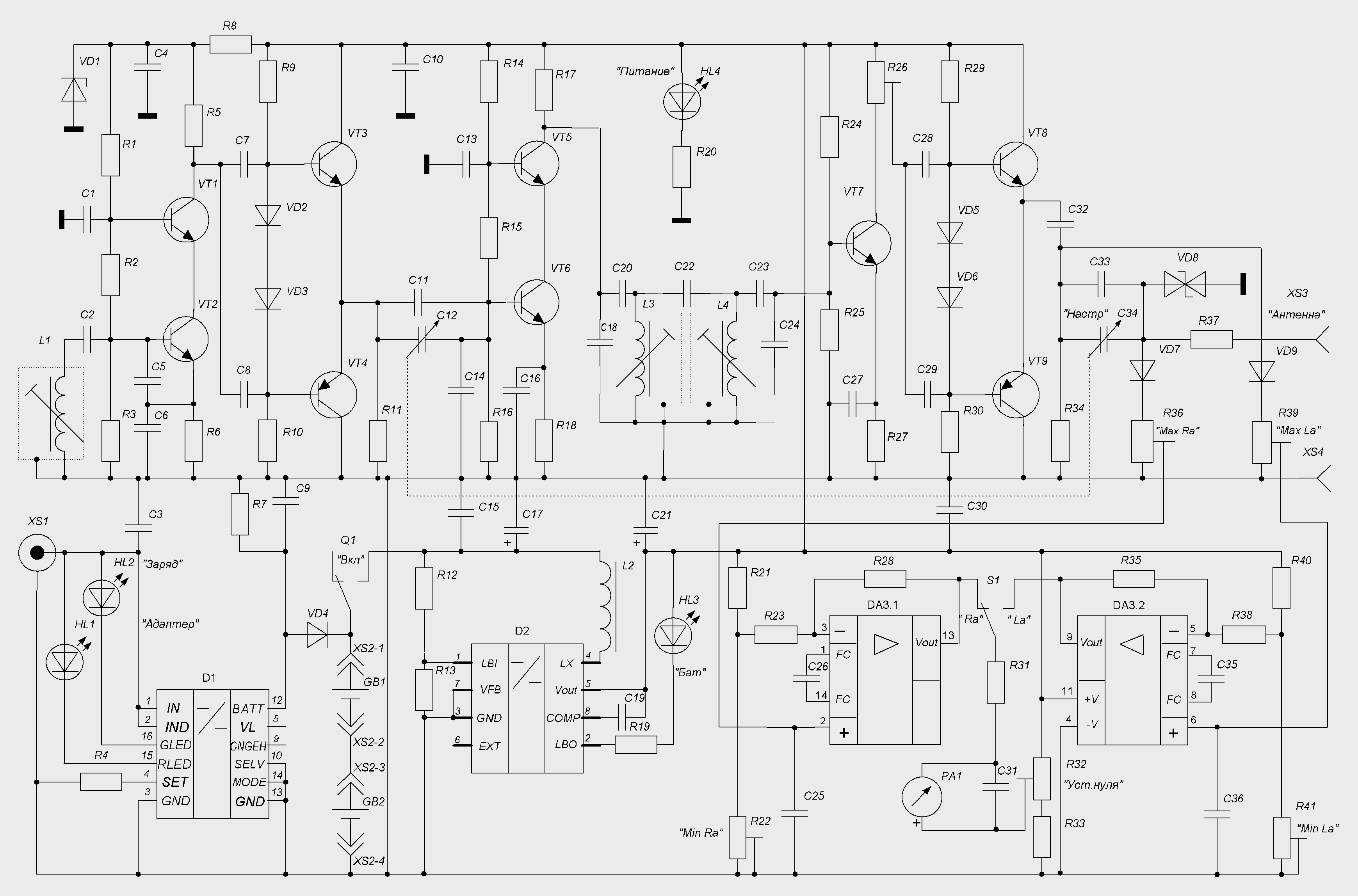

Описание электрической схемы измерителя параметров локомотивных антенн

гектометрового диапазона

Электрическая схема измерителя параметров локомотивных антенн гектометрового диапазона показана на рисунке Н1.

Генератор собран на транзисторе VT2 по схеме емкостной трехточки с общим коллектором. Колебательный контур состоит из катушки L1 и подключенных паралельно этой катушке двух последовательно соединенных конденсаторов С5 и С6. На последних организован делитель контурного напряжения. Часть этого напряжения снимается с конденсатора С5 и подается на эмиттер-базовый переход или на вход транзистора VT2. Коллекторная цепь включена в контур частично посредством конденсатора С6 через малое сопротивление (десятки Ом) эмиттер-базового перехода транзистора VT1. База транзистора VT1 находится по переменной составляющей на земле. Таким образом организуется положительная обратная связь между коллекторной и базовой цепями транзистора VT2. Обеспечение режима по постоянному току базовой цепи осуществляется резистивным делителем R1, R2 и R3, температурная стабилизация рабочей точки - резистором R6. На этом резисторе выделяется основная часть выходного напряжения автогенератора.

Только малая часть выходного напряжения автогенератора падает на эмиттер-базовом переходе транзистора VT1. Таким образом реализуется первая из компонент развязки автогенератора от последующих цепей. Первой из этих цепей является усилитель на транзисторе VT1. Он собран по схеме с общей базой, которой присуще высокая развязка входной и выходной цепей. Таким образом реализуется вторая из компонент развязки автогенератора от последующих цепей. Нагрузкой усилителя на транзисторе VT1 является резистор R5. По постоянной составляющей этот усилитель включен последовательно автогенератором, поэтому обеспечение режимов обслуживается теми же элементами, что и автогенератор. Питание этих каскадов отделено от общего питания R8,С4 низкочастотным фильтром и подвержено дополнительной стабилизации с помощью стабилитрона VD1. Указанные мероприятия направлены на уменьшения дестабилизирующих возмущений, поступающих по цепи питания, на частоту автогенератора.

Следующим каскадом по пути прохождения сигнала является эмиттерный повторитель, собранный на комплементарной паре транзисторов VT3 и VT4. Этот каскад имеет очень малое выходное сопротивление. существенно меньшее, чем самое минимальное значение емкостного сопротивления делителя С11, С12 и С14, на которое он нагружен.

Обеспечение режима базовых цепей по постоянному току обеспечивается резистивным делителем R9 и R10, создающим искусственную среднюю точку, а также диодами VD2 и VD3. устраняющих искажения формы сигнала типа «ступенька». Диод VD2 повышает потенциал базы относительно средней точки на величину 0,6 В, то есть на величину напряжения отсечки входной характеристики транзистора. Поэтому транзистор начинает работать с очень малых уровней входного сигнала. Аналогичным образом работает диод VD3. В этом случае сигнал с резистора нагрузки R5 заводится персонально в базы каждого транзистора через разделительные конденсаторы С7 и С8. Резистор R11 обеспечивает повышение устойчивости работы этого каскада.

Ослабленный емкостным делителем сигнал восстанавливается с помощью усилителя, собранного на транзисторах VT5 и VT6 по каскодной схеме. В таких схемах используется последовательное по переменной составляющей включение усилителя, собранного по схеме с общим эмиттером (ОЭ), и усилителя, собранного по схеме с общей базой (ОБ). В усилителе ОЭ производится основное усиление сигнала, а усилитель ОБ выполняет в основном функцию развязки. Транзисторы VT5 и VT6 в данном случае включены последовательно и по постоянной составляющей. Режимы по постоянному току ба зовых цепей обеспечиваются резисторами R14, R15 и R16, а заземление базы по переменному току транзистора VT5 осуществляется при помощи конденсатора С13. Цепочка R18,С16 обеспечивает подъем коэффициента усиления каскада ОЭ

Рисунок Н1 – Схема электрическая измерителя параметров локомотивных антенн

и компенсирует его спад, обусловленный действием емкости эмиттер-базового перехода транзистора VT5.Кроме этого резистор R18 обеспечивает стабилизацию рабочей точки усилителя ОЭ. Нагрузкой каскодного усилителя является резистор R17 и полосовой фильтр.

Полосовой фильтр состоит из двух колебательных контуров третьего вида (с разде- лением индуктивной ветви) L3, С18, С20 и L4, С23, С24. Связь между этими контурами внешняя емкостная через конденсатор С22. Форма амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) типичная для полосовых фильтров второго порядка. Коэффициент связи подобран таким образом, что провал между двумя частными резонансами АЧХ не превышает 0,5 дБ. Полоса пропускания фильтра около 100 кГц. Неполное включение фильтра со стороны входа и выхода позволяют согласовать его с относительно низкими выходным и входным сопротивлениями соответственно предыдущего и последующего усилительных каскадов.

Компенсация потерь, связанных с частотной селекцией в полосовом фильтре, осуществляется в резистивном усилителе, собранном на транзисторе VT7. Коэффициент усиления такого усилителя меньше, чем каскодного. Однако, применение каскодного усилителе в этом случае не имеет смысла, так как ослабление сигнала в полосовом фильтре составляет всего 10 дБ. Рабочая точка на входной характеристике этого усилителя определяется резистивным делителем R24 и R25. Цепочка R27,С27 работает аналогично цепочке R18,С16, а резистор R27 выполняет еще функцию стабилизации рабочей точки.

С выхода этого усилителя сигнал поступает на эмиттерный повторитель, собран- ный на комплементарной паре транзисторов VT8 и VT9. По своему схемотехническому построению этот каскад полностью соответствует эмиттерному повторителю на транзисторах VT3 и VT4. Однако, повторитель VT8 и VT9 работает на более низкоомную нагрузку. Поэтому, транзисторы VT8 и VT9 рассчитаны на большие ток и мощность, чем VT3 и VT4. Нагрузкой выходного каскада являются резистор R34 и антенная цепь. Резистор R34 обеспечивает устойчивую работу оконечного усилителя при расстроенной антенной цепи.

Прибор позволяет измерять индуктивности локомотивных антенн гектометрового диапазона с тридцати процентным запасом относительно крайних номинальных значений этих параметров, то есть в интервале от 6 мкГн до 22 мкГн. Диапазон изменения емкости конденсатора антенной цепи определяется отношением максимальной к минимальной возможной индуктивности антенны

САmax / С Аmin = LАmax / LАmin = 22 / 6 = 3,7.

Максимальное значение емкости антенной цепи определяется как

САmax = 1 / (4π2 ∙ f2 ∙ LАmin) = 1 / ( 4∙3,142 ∙ 2,132 ∙ 106 ∙ 6 ∙ 10 -6) = 915 пФ

Минимальное значение емкости антенной цепи будет равно

С Аmin = 915 пФ / 3,7 = 247 пФ

В рассматриваемой электрической схеме в качестве конденсатора переменной емкости (КПЕ) используется блок КПЕ (С33), состоящий из двух секций типа КП2-2-18, которые широко использовались в бытовых переносных радиоприемниках. Минимальная емкость каждой секции составляет 15 пФ, а максимальная – 360 пФ. Минимальная и максимальная емкости блока КПЕ при параллельном включении секций будут равны соответственно 30 и 720 пФ. Минимальное значение емкости антенной цепи 247 пФ должно обеспечиваться при минимальной емкости блока КПЕ, то есть при 30 пФ. Чтобы получить необходимое значение С Аmin необходимо параллельно блоку КПЕ подключить добавочный конденсатор Сдоб с емкостью равной (247 – 30) пФ, то есть 217пФ. Ближайшее номинальное значение емкости дополнительного конденсатора 220 пф. Тогда максимальное значение емкости антенной цепи реально получается (220 пФ + 720 пФ) или 940 пФ, что даже несколько выше расчетного значения 915 пФ. Такое отличие приводит к несущественному (2%) расширению интервала измеряемых индуктивностей в сторону их минимальных значений.

Для обеспечения синхронности работы при настройке антенной цепи и изменения коэффициента передачи емкостного делителя в качестве переменного конденсатора в последнем используется точно такой же блок КПЕ (С12) и параллельно ему включенный дополнительный конденсатор С11, как и в антенной цепи С33.

Во время проведения измерения в локомотивной антенне возможности наведения высоких напряжений от контактной сети, грозовых разрядов и т.д., которые могут вывести прибор из строя. Обычно сигнал наводки имеет маленькую мощность, не превышающую несколько десятков мВт и действует в течение не более нескольких миллисекунд. В таких временных интервалах и при таких мощностях в качестве элементов защиты хорошо рабо- тают обычные стабилитроны. Ограничивать необходимо наводку обеих полярностей на уровне напряжения, не превышающее напряжение источника питания, поэтому в электрической схеме прибора предусмотрен двуханодный (симметричный) стабилитрон VD8, а резистор R37 ограничивает ток, протекающий через стабилитрон во время действия наводки. В остальныемоменты времени стабилитрон выключен и ввиду малой величины барьерной емкости ( около 20 пФ) практически не влияет на параметры локомотивных антенн.

Информация об индуктивности и активном сопротивлении антенны заложена в величинах переменного напряжения соответственно на входах антенной цепи и антенны. Причем эти зависимости носят явно нелинейный характер. Эти напряжения сначала детектируются диодами VD8 и VD9 и через потенциометрические делители напряжения R36 и R39 подаются на высокоомные неинвертирующие входы операционных усилителей D3 и D4. Конденсаторы С25 и С36 совместно с частью сопротивления потенциометров образуют ФНЧ для очистки постоянной составляющей продетектированного сигнала от первой и более высоких гармонических составляющих.

Коэффициент передачи дифференциальных усилителей определяется отношением величин сопротивлений резисторов (1 + R28 / R 23) для D3 и (1 + R35 / R 38) для D4. В нашем случае значения сопротивлений всех резисторов одинаковые, поэтому коэффициенты передачи обоих операционных усилителей равны 2. Это означает, что динамический диапазон по входу операционных усилителей равен около половины напряжения источника питания. Конденсаторы С26 и С35 определяют частоту среза АЧХ операционных усилителей, и при существующих номиналах она составляет около 100Гц.

При самой большой индуктивности антенны на неинвертирующем входе операционного усилителя будет какое-то постоянное напряжение ULmin. При самой маленькой индуктивности это напряжение увеличится согласно формулам (21) и (22) в 3,7 раза и станет равным ULmax = 3,7 ULmin. Потенциометр R39 позволяет установить напряжение ULmax близким к значению равному половине источника питания, то есть на уровне верхней точки динамического диапазона по входу операционного усилителя. В этом случае указанный динамический диапазон не будет до конца использован на величину 100% / (1 + 3,7) или 21%. Поэтому с целью расширения динамического диапазона операционного усилителя и, как следствие этого уменьшению нелинейности искомой зависимости, необходимо искусственно приравнять ULmin к нулевому потенциалу. Для этого организован источник с напряжением ULmin с помощью резистивного делителя R40 и R41. Это напряжение подается через резистор R38 на инверсный вход операционного усилителя, а выходное напряжение операционного усилителя начнет расти только с величины продетектированного напря- жения больше, чем ULmin.

Активное сопротивление антенного контура Rк складывается из сопротивления R37, выходного сопротивления оконечного усилителя Rвых и активного сопротивления антенны RА. Выходное сопротивление оконечного усилителя Rвых составляет около четырех Ом и зависит от параметров транзисторов VT8 и VT9, которые имеют определенный производственный разброс. С целью уменьшения влияния Rвых на достоверность результатов измерения последовательно с ним включен резистор с существенно большим значением сопротивления

Rк = R37 + Rвых + RА = 47 + 4 + RА = 51 + RА.

Прибор рассчитан на измерение активного сопротивления от 1 до 15 Ом. Тогда минимальное сопротивление контура будет равно

Rкmin = 51 + RАmin = 51 + 1 = 52 Ом.

Максимальное сопротивление контура будет равно

Rкmax = 51 + RАmax = 51 + 15 = 66 Ом.

Столь высокое относительное значение резистора R37 обусловлено также необходимостью снижения нелинейности зависимости UА = f (RА ). Согласно выражению (20) UА = UG / ω (RА + Ri ) минимальному активному сопротивлению антенны RАmin соответствует максимальное напряжение на антенне

UАmax = UG / ω (RАmin + Ri ) = UG / (52 ω).

Максимальному активному сопротивлению антенны RАmax соответствует минимальное напряжение на антенне

UАmin = UG / ω (RАmax + Ri ) = UG / (66 ω).

Отношение этих напряжений будет равно

UАmax / UАmin = 66 / 52 = 1,27 или UАmax = 1,27 UАmin.

С помощью потенциометра R36 устанавливается верхняя точка динамического ди- апазона микросхемы D3, соответствуюшая входному напряжению 1,27 UАmin. С целью расширения динамического диапазона операционного усилителя и линеаризации искомой функции приравниваем UАmin к нулевому потенциалу. Для этого организован источник с напряжением UАmin с помощью резистивного делителя R21 и R22. Это напряжение подается через резистор R23 на инверсный вход операционного усилителя D3, а выходное напряжение операционного усилителя начнет расти только с величины продетектированного напряжения больше, чем UАmin.

Кроме того, что напряжения на выходе операционных усилителей нелинейно зависят от измеряемых параметров, они еще инвертированы. С увеличением чис- ленного значения измеряемого параметра выходное напряжения уменьшается. Восстановление прямой зависимости между отклонением стрелки индикатора РА1 и значением измеряемого параметра осуществляется путем измерения выходного напряжения не относительно земли, а относительно источника с напряжением, близким к напряжению источника питания. Последнее обусловлено тем, что динамический диапазон выходного напряжения операционных усилителей несколько меньше (около 2 В) напряжения источника питания. Поэтому верхнее значение динамичес- кого диапазона в среднем на один вольт меньше напряжения питания. Точная установка потенциала верхнего значения динамического диапазона источника опорного напряжения осуществляется потенциометром R32, который включен последовательно с резистором растяжки R33.

В качестве индикатора используется прибор магнитоэлектрической системы на ток максимального отклонения стрелки в 500 мкА. Индикатор через ограничивающий резистор R31 посредством тумблера S1 подключается в зависимости от измеряемого параметра к выходам соответствующих операционных усилителей. Защита индикатора РА1 от скачков тока обеспечивается конденсатором С31.

Питание электрической схемы измерителя от двух последовательно включенных аккамуляторных элементов GB1 и GB2. Суммарное номинальное напряжения этих элементов составляет 2,5 В. Повышение напряжения с 2,5 В до 15 В и его стабилизация осуществляется с помощью бустерной схемы DC-DC преобразователя, собранной на базе специализированной микросхемы D2.

Принцип работы бустерной схемы основан на накоплении в дросселе L2 энергии магнитного поля, создаваемого протекающим через него линейно возрастающим током, при подключении этого дросселя к аккамуляторам через замкнутый электронный ключ. При размыкании последнего происходит разряд дросселя в виде линейно уменьшающего тока через него, разрядный электронный ключ и нагрузку. При этом на выводах дросселя возникает ЭДС самоиндукции, которое прикладывается к сопротивлению нагрузки. Этот процесс периодически повторяется с частотой 50 кГц. Время заряда дросселя в 5-6 раз превышает время его разряда, поэтому согласно закону Ленца ЭДС самоиндукции при разряде во столько же раз превышает ЭДС самоиндукции при заряде или равного последней напряжение аккамуляторов. Кроме этого ЭДС самоиндукции при разряде суммируется с напряжением аккамуляторов.

Сглаживание пульсаций выходного напряжения осуществляется танталовым электролитическим конденсатором С21 и керамическим С30. Параллельное включение этих конденсаторов позволяет сохранять приемлемую емкость конденсатора фильтра в широком диапазоне частот. Параллельно включенные конденсаторы С15 и С17 на входе преобразователя блокируют его вход по переменному току, повышая КПД и устойчивость работы преобразователя.

Процесс стабилизации выходного напряжения основан на управлении соотноше- нием времени заряда и разряда дросселя выходным напряжением преобразователя через цепочку обратной связи. Минимальное входное напряжение, при котором сохраняется нормальное функционирование микросхемы, составляет 2 В. В случае разряда аккамуляторов ниже этого уровня уменьшается выходное напряжение с делителя R12, R13, которое подается на компаратор и посредством электронного ключа и ограничительного резистора R19 управляет индикатором HL3, индицирующего состояние аккамуляторов. Включение измерителя параметров локомотивных антенн осуществляется тумблером Q1. Зарядка аккамуляторов осуществляется как в сотовых телефонах стандартным сетевым адаптером с выходными напряжением от 5 до 10 В и током не менее 0,5 А путем подключения розетки этого адаптера в вилку XS1, установленную на корпусе прибора. Обеспечение оптимального режима зарядки аккамуляторов осуществляется специализированной микросхемой D1. Зарядный ток протекает через диод VD4, который препятствует протеканию тока от аккамуляторов на выход микросхемы D1.