- •Цели и задачи исследования нефтей, нефтепродуктов. Отбор проб нефтей. Подготовка к анализу.

- •Семинар 2 Общие методы анализа нефтей и н/продуктов включают

- •I. Методы технического анализа:

- •Реологические свойства нефтей, нефтяных фракций и нефтепродуктов. Определение кинематической вязкости нефтей

- •Определение молекулярной массы нефтяных фракций и нефтепродуктов

- •Оптические свойства нефтяных фракций и светлых нефтепродуктов

- •Определение содержания непредельных ув методом бромных чисел

- •Определение группового углеводородного состава нефтяных фракций методом анилиновых точек

- •Выделение ув нефти.

- •Бензиновой фракции нефти

- •Структурно-групповой анализ (с г а) керосиновых, масляных и смолистых фракций нефтей

- •Северный Кавказ Масляная фракция

- •Интегральный структурный анализ (иса) вмс нефти

- •Жидкая фаза Гетерокомплексы Разложение

- •Разложение комплексов

- •3. Жидкостно-адсорбционная хроматография

- •Nосн(выс.Мол) Nнейтр., Nосн

- •Nосн Nнейтр

- •Азотсодержащие соединения нефти

- •Методы анализа ас

- •Высокомолекулярные соединения нефти

- •Отгонка раств-лей и бензиновых обработка спиртом

- •Кислородсодержащие соединения в нефтях, нефтяных фракциях и нефтепродуктах

- •Лабораторная работа 11 определение содержания кислот в нефтях, нефтяных фракциях и нефтепродуктах

- •Молекулярная масса нефтяных фракций и нефтепродуктов

- •Лабораторная работа 4 определение молекулярной массы нефтяных фракций и нефтепродуктов

- •Расчетные методы определения молекулярной массы

Бензиновой фракции нефти

бензин. фракция

экстракция

ионоген. р-лем

н-алканы аромат. УВ

изо-алканы

циклоалканы

клатратообразование

н-алканы изо-алканы

циклоалканы

ГЖХ,

ГХ-МС термодиф.

изо-алканы циклоалканы

ГЖХ

ГХ-МС

Семинар

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ

Перегонку можно проводить периодически и непрерывно. При периодической перегонке содержимое перегонного аппарата частично или полностью отгоняется. В этом процессе происходит непрерывное изменение состава паровой и жидкой фаз, а также температуры отбора паров. При непрерывной перегонке продукт непрерывно вводят в перегонный аппарат. При этом обычно разделение паровой и жидкой фаз происходит однократно, поэтому такой процесс называется однократной перегонкой или однократным испарением. В этом процессе образующаяся паровая фаза остается в равновесии в смеси с жидкой до установления конечной (заданной) температуры. Фазы разделяются после установления этой температуры. Прямой перегонкой можно разделить до определенной степени смесь компонентов, температуры кипения которых отличаются более, чем на 500С. Обычно процесс простой перегонки проводят периодически; в принципе этот процесс можно организовать и непрерывным.

При периодической перегонке жидкость постепенно испаряется, и образующиеся при этом пары непрерывно удаляются из системы и конденсируются с получением дистиллята (иногда этот процесс называют простой дистилляцией). При этом содержание низкокипящей фракции (НК) в исходной жидкости уменьшается, что приводит к снижению содержания НК в дистилляте - в начале процесса содержание НК максимально, а в конце процесса - минимально.

Простую перегонку можно проводить при атмосферном давлении или под вакуумом (для снижения температуры перегонки). Для получения нужных фракций (или разного состава дистиллята) применяют фракционную, или дробную, перегонку.

Одной из основных характеристик нефти является фракционный состав, который дает представление о количественном содержании бензиновых, керосиновых и масляных фракций. Данные по фракционному составу позволяют сравнивать нефти различных месторождений и горизонтов, а также могут быть использованы в геохимическом плане.

Фракционным составом обычно называют зависимость количества выкипающего продукта от повышения температуры кипения. Такая зависимость имеет место для любых смесей разно-кипящих веществ. Для индивидуальных веществ с определенной температурой кипения такой зависимости нет, так как вещество начинает кипеть и полностью выкипает при одной и той же температуре, называемой температурой кипения.

В основе всех методов определения фракционного состава нефти лежит дистилляция - тепловой процесс разделения сложной смеси углеводородов нефти на отдельные фракции с различными температурными интервалами кипения путем испарения нефти с последующей дробной конденсацией образовавшихся паров.

В зависимости от числа ступеней конденсации паров различают три варианта дистилляции нефти:

- простая дистилляция, когда образующиеся при испарении нефти пары полностью конденсируют;

- дистилляция дефлегмацией, когда из образовавшихся при испарении нефти паров конденсируют часть высококипящих фракций, возвращая их в виде жидкой флегмы в кипящую нефть, а оставшиеся пары, обогащенные низкокипящими компонентами, полностью конденсируют;

- ректификация - дистилляция с многократно повторяющейся дефлегмацией паров и одновременным испарением низкокипящих компонентов из образующейся флегмы, чем достигают максимальной концентрации низкокипящих фракций в парах до их полной конденсации.

Эти три варианта дистилляции нефти положены в основу большинства лабораторных методов определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов, причем первый из них позволяет получить наименьшую степень четкости выделения фракции из кипящей нефти, а последний - наибольшую.

Методы простой дистилляции.

Эти методы могут быть периодическими и непрерывными, а получаемые результаты имеют самостоятельное значение.

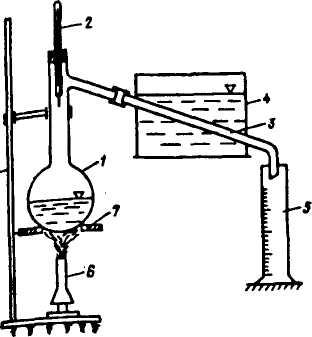

Периодическая простая дистилляция представлена на рис.

Для ее проведения в колбу 1 помещают определенный (обычно 100 или 200 мл) объем нефти или другого вещества и постепенным нагреванием испаряют эту нефть, конденсируя образующиеся пары в холодильнике 3. Сконденсированные пары собирают в приемнике 5. Интенсивность испарения ("скорость перегонки") регулируют интенсивностью подогрева колбы.

1 - колба; 2 - термометр; 3 - труба холодильника; 4 - холодильник; 5 -мерный приемник; 6 - нагреватель колбы; 7 - защитное кольцо; 8 – штатив.

Схема аппарата для определения фракционного состава простой перегонкой

В процессе дистилляции фиксируют температуру паров t термометром 2 и объем жидкости V в приемнике 5 в следующие моменты:

- в момент падения первой капли в приемник (температура начала кипения - Нк) > когда V= 0;

- когда объем жидкости в приемнике составляет 10 мл, 20 мл, 30 мл и т. д. до 90 мл (К10, К20, К30 и т. д.);

- когда температура по термометру достигнет максимума и начнет снижаться - температура конца кипения (tKK). После этого нагрев колбы прекращают и через некоторое время фиксируют общий выход фракций в мл - Кк.

По окончании перегонки остаток (горячий) из перегонной колбы выливают в градуированный мерный цилиндр, охлаждают до +20 С и отмечают полученный объем как остаток. Разность между 100 мл исходной пробы нефти и суммой остатка и отгона считается потерей при перегонке.

Полученные результаты измерений представляют в виде таблицы или кривой фракционного состава, где по оси абсцисс откладывают выход фракций в % (об.): О, 10, 20, 30 и т. д. до 90% (об.), а по оси ординат - температуры tHк, t10 и т. д. до tKK (рис. )

1 - полученная простой перегонкой из колбы по ГОСТ 2177-82;

2 - кривая ОИ (однократного испарения);

3 - полученная перегонкой из колбы с дефлегматором;

4 - полученная ректификацией (кривая ИТК)

Кривые фракционного состава [выход в % (об.) - 1; в % (мас.) - 2, 3, 4]

Такой метод определения фракционного состава наиболее прост в реализации, он стандартизирован практически во всех странах: в России - по ГОСТ 2177-85, в США - по ASTM D-86. Это позволяет иметь сопоставимые результаты при определении фракционного состава нефти и продуктов ее переработки независимо от страны и места его определения.

Этим методом состав нефти может быть определен от начала кипения (обычно 30-35 °С) до температуры кипения не выше 320-340°С, поскольку при атмосферном давлении более высококипящие углеводороды нефти подвергаются термической деструкции и нарушается природный химический состав нефти.

Фракционный состав тяжелой (высококипящей) части нефти (выше 320-340 °С) определяют поэтому при пониженных давлениях, с тем чтобы выкипание тяжелых фракций шло при температурах не выше 340-350°С, а затем эти температуры пересчитывают на нормальное атмосферное давление. Методика дистилляции в принципе не отличается от описанной, но отличается аппаратурным оформлением дистилляционного аппарата.

Непрерывная простая дистилляция, называемая в специальной литературе однократным испарением (ОИ), реализуется следующим образом (рис. ).

Нефть или нефтепродукт дозатором с постоянным расходом подается через нагреватель в испарительную камеру. Вся эта система термостатируется при определенной температуре. Испарившаяся при этой температуре часть нефти после конденсации поступает в приемник, а охлажденная жидкая фаза - в приемник. Нанесением этих величин в систему координат "t - v" получают кривую ОИ (кривая 2 на рис.). Кривая ОИ всегда более пологая, чем кривая фракционного состава, полученная простой перегонкой из колбы, и пересекает ее вблизи точки 50% (на несколько градусов выше или ниже). Связано это с тем, что при разовом (однократном) испарении нефти в паровую фазу переходит одновременно большее число углеводородов, чем при постепенном испарении из колбы, и поэтому температура паров при малой доле их отгона при ОИ фиксируется большей, чем по кривой 1. Соответственно при v > 50% температура паров ниже, чем при перегонке из колбы, где испаряется более концентрированный по высококипящим углеводородам остаток.

Таким образом, для одного и того же выхода паровой фазы при ОИ имеет место менее четкое распределение углеводородов между паровой и жидкой фазами, чем при простой перегонке из колбы. Об этом свидетельствует также наклон кривой к оси абсцисс: чем он больше, тем более четко разделяются углеводороды при дистилляции.

Дистилляция с дефлегмацией.

Схема аппарата с дефлегматором приведена на рис.

В отличие от простой перегонки из колбы (рис. ) в этом случае пары из колбы до выхода их на конденсацию проходят охлаждаемый участок горловины (дефлегматор), где в первую очередь частично конденсируются высококипящие углеводороды, и образовавшаяся жидкость - флегма стекает обратно в колбу. За счет этого покидающие колбу пары обогащаются легкокипящими компонентами, что повышает в целом четкость разделения углеводородов при таком способе дистилляции.

а) 1 - колба; 2 - дефлегматор; 3 - термометр; 4 - холодильник; 5 - мерный приемник;

6- нагреватель; 7- штатив;

б) I - поток выкипающих паров; II-сконденсированная флегма; III-поток пара на конденсацию

Схема аппарата с дефлегматором (а) и принцип его работы (б)

Методика дистилляции и интерпретация ее результатов аналогичны описанным для рис., однако получаемая кривая фракционного состава будет иметь несколько больший уклон по сравнению с кривой, полученной простой перегонкой (кривая 3 на рис. ).

Четкость разделения зависит от высоты дефлегматора: чем она больше, тем больше доля паров и тем больше обогащение паров легкокипящими компонентами.

Ректификация.

Методы лабораторной ректификации могут быть периодические и непрерывные, каждый из них имеет свое назначение. При периодической ректификации, так же как и при простой периодической перегонке, разовая загрузка куба постепенно испаряется при нагревании, но образующиеся при этом пар многоступенчатой дефлегмацией обогащаются легкокипящим для данного момента испарения углеводородами.

Схема аппарата разгонки нефти АРН-2 (а) и принцип его работы (б):

а) I - колонна; 2 - насадка; 3 - обогрев и изоляция колонны; 4 - куб; 5 - печь; 6 - конденсационная головка; 7 - кран для отбора фракций; 8 - приемник; 9, 10 - термопары; 11 -манометр; 12 - буферная емкость; 13 - вакуумный насос;

б) I - пары из куба; II - пары ректификата на конденсацию; III-ректификат на орошение;

IV- отбираемая часть ректификата; V - флегма, стекающая в куб; VI и VII - конденсируемая часть паров и испаряемая часть - орошение на каждом уровне контакта (а-а, 6-6, в-в и т. д.)

В отличие от дистилляции с дефлегмацией, где это обогащение идет только за счет конденсации высококипящих компонентов пара внешним источником охлаждения, при ректификации (рис. ) этот процесс идет интенсивнее и потому эффективнее (рис. б).

В каждом сечении колонны (например, в-в) поток поднимающегося пара I встречает стекающий поток жидкости V, имеющей углеводородный состав, схожий с составом паров (но с большим содержанием тяжелых углеводородов), и температуру на 5-10 "С ниже температуры паров. За счет этой разности температур и составов часть высококипящих углеводородов VI конденсируется в поток жидкости, а выделяющаяся теплота их конденсации способствует испарению низкокипящих углеводородов VII, попадающих в поток пара. Таким образом, в этом случае происходит двойное (за счет потоков VI и VII) обогащение пара низкокипящими компонентами, а жидкости - высококипящими. Такой процесс происходит по всей высоте колонны (в сечениях 6-6, а-а и на верху колонны): поток паров II, выходящий на конденсацию максимально обогащен низкокипящими углеводородами и поэтому имеет температуру значительно ниже, чем у аналогичной смеси в колбе при перегонке.

Термин «дистилляция» означает «разделение по каплям» или «стекание по каплям». История перегонки насчитывает около 3500 лет. В древности с помощью перегонки получали розовое и другие эфирные масла, дистиллированную (пресную) воду из морской, использовали перегонку для приготовления микстур и напитков. Современная нефтепереработка берет свое начало с перегонного куба, целевым назначением которого было получение осветительного керосина. Кубовая батарея и трубчатая установка для перегонки нефти были изобретены в России во второй половине XIX века.

Б) Непрерывная простая дистилляция, называемая в специальной литературе однократным испарением (ОИ), реализуется следующим образом.

Нефть или нефтепродукт дозатором с постоянным расходом подается через нагреватель в испарительную камеру. Вся эта система термостатируется при определенной температуре. Испарившаяся при этой температуре часть нефти после конденсации поступает в один приемник, а охлажденная жидкая фаза - в другой приемник. Аналогичным образом проводят опыт при более высоких температурах, определяя при этом значения выхода (е) перегнанных фракций. Нанесением этих величин в систему координат "t-e" получают кривую ОИ (кривая 2 на рис. ). Кривая ОИ всегда более пологая, чем кривая фракционного состава, полученная простой перегонкой из колбы, и пересекает ее вблизи точки 50% (на несколько градусов выше или ниже). Связано это с тем, что при разовом (однократном) испарении нефти в паровую фазу переходит одновременно большее число углеводородов, чем при постепенном испарении из колбы, и поэтому температура паров при малой доле их отгона при ОИ фиксируется большей, чем по кривой 1. Соответственно при е > 50% температура паров ниже, чем при перегонке из колбы, где испаряется более концентрированный по высококипящим углеводородам остаток.

Таким образом, для одного и того же выхода паровой фазы при ОИ имеет место менее четкое распределение углеводородов между паровой и жидкой фазами, чем при простой перегонке из колбы. Об этом свидетельствует также наклон кривой к оси абсцисс: чем он больше, тем более четко разделяются углеводороды при дистилляции.

В) Фракционирование нефтепродуктов на ректификационной

колонке под атмосферным давлением

Перегонка с дефлегматором представляет собой простейшую ректификационной колонку. Ректификация — физический метод разделения, основанный на многократном противоточном контакте жидкой и паровой фаз. При этом паровая фаза обогащается низкокипящим компонентом, а жидкая — высококипящим. Ректификация, как перегонка, может осуществляться периодически и непрерывно. Ректификацией можно разделять смесь компонентов, различающихся по температуре кипения всего на 0,50С.

Порядок выполнения работы . Приборы и реактивы. Нефть или смесь органических веществ (углеводородов), колба Вюрца, дефлегматор, обратный холодильник, головка полной конденсации, приемники, термометр на 2500С, кипелки, электронагревательный прибор.

Перед перегонкой ректификационную колонку собирают так, как это изображено на рис.

|

|

1- термометр 2 – головка полной конденсации 3 – дефлегматор, 4 – круглодонная колба, 5 – обратный холодильник, 6 – приемник.

|

Рис. Ректификационная колонна

В колбу 4 загружают взвешенные 30 мл хорошо высушенной исследуемой жидкости. Определение массы нефтепродукта проводят также как и при прямой перегонке. Перед началом перегонки в колбу необходимо поместить кипелки. Колбу присоединяют к дефлегматору 3, сообщенной с головкой полной конденсации 2, к которой присоединен приемник 6. Шлифы прибора должны быть промазаны смазкой, нерастворимой в перегоняемой жидкости. Приемниками служат пришлифованные колбы емкостью 15—25 мл. Термометр (с ценой деления 0,2— 0,50С) устанавливают так, чтобы его шарик находился на 1—2 см ниже боковой трубки.

Кран головки полной конденсации держат закрытым, чтобы колонка работала с полным орошением, без отбора дистиллята. Необходимо дать колонке «захлебнуться» — заполнить центральную трубку и часть головки. Таким образом, из насадки удаляется воздух и вся она смачивается флегмой и паром. При «захлебывании» желательно регулировать нагрев колбы так, чтобы до появления жидкости в головке прошло 15—20 мин. Через 5—10 мин после «захлебывания» уменьшают нагрев колбы. Поддерживая слабое кипение жидкости в колбе и не прекращая орошения, дают стечь избытку флегмы в колбу.

Затем устанавливают оптимальный режим перегонки. По достижении равновесия записывают температуру кипения жидкости, и слегка открывают кран для отбора дистиллята. При отборе дистиллята нужно не только поддерживать в колонке режим, близкий к только что установленному, но и следить за соотношением орошения, возвращаемого в колонку, и дистиллята, отбираемого в приемник, за один и тот же промежуток времени. Для хорошего разделения важно, чтобы это соотношение (флегмовое число) было высоким, но чтобы количество флегмы не достигало величины, при которой колонка начинает «захлебываться». Для большинства простейших колонок оптимальное флегмовое число должно лежать в интервале 20:1 - 45:1.

Перегонку ведут до заданной глубины отбора, после чего отставляют колбонагреватель, дают жидкости охладиться и стечь в колбу. Колбу отсоединяют от колонки и взвешивают. Суммируют массы отогнанных фракций и остатка и вычисляют потери при перегонке. Обычно их относят к массе первой фракции. В каждой из фракций в дальнейшем определяют показатель преломления и, если требуется, плотность.

При разделении углеводородов перегонкой следует выделять фракции в правильных температурных интервалах. Если фракционирование осуществляется для выделения заранее намеченных соединений с уже известными температурами кипения, то при первой перегонке фракции отбирают так, чтобы их низшие и высшие пределы отстояли одинаково от точек кипения соответствующих чистых веществ. Подвергая выделенные фракции повторному фракционированию, температурные пределы все более сужают, пока не будут достигнуты постоянные точки кипения. Если же целью фракционирования является выделение возможно большего числа индивидуумов, то при первых перегонках отбирают фракции в пределах 10 или 50С.

Отбор дистиллята можно проводить непрерывно, периодически и смешанным способом.

Непрерывный отбор дистиллята. При этом способе слегка открывают кран для отбора дистиллята у головки так, чтобы установить заранее заданное флегмовое число. Отсчет температуры производят через равные объемы дистиллята. Величину флегмового числа уменьшают, увеличивая скорость отбора дистиллята, если в приемнике собирается индивидуальное вещество (или азеотропная смесь). Признаком этого является постоянство температуры паров в головке полной конденсации в течение некоторого времени. При переходе от фракции к фракции флегмовое число опять увеличивают, уменьшая скорость отбора дистиллята. Это процесс называется «отжимом» фракции.

Периодический отбор дистиллята. При этом способе периодически на 1—5 сек. полностью открывают кран для отбора дистиллята, спускают в приемник небольшое количество последнего (иногда 1—2 капли) и закрывают кран. Отбор дистиллята в дальнейшем производят таким же способом через равные промежутки времени, отбирая каждый раз одинаковое его количество. Температуру и объем дистиллята отсчитывают непосредственно перед очередным отбором. Флегмовое число при этом определяют по отношению числа капель, падающих в колонку за известный промежуток времени, не меньший, чем требуется для того, чтобы 5 раз отобрать дистиллят, к числу капель, падающих в приемник за тот же промежуток. При периодическом отборе флегмовое число варьируют изменением отношения времени, в течение которого кран закрыт, ко времени, в течение которого кран открыт. Для уменьшения флегмового числа желательно чаще открывать кран на короткий промежуток времени, чем удлинять промежуток времени, в течение которого кран бывает открыт.

Отжим фракций при периодическом отборе дистиллята производят следующим образом. Открыв кран, отбирают небольшое количество дистиллята. Так как при этом удаляется часть легколетучего компонента, то равновесие в колонке нарушается и температура пара в головке начинает увеличиваться. Когда кран вновь закрывают, в колонке постепенно вновь устанавливается состояние равновесия, и пар в головке обогащается легколетучим компонентом; температура пара при этом понижается (до некоторого предела). Когда температура установится, вновь отбирают дистиллят.

Смешанный способ отбора дистиллята. Перегонку отдельных фракций проводят по способу непрерывного отбора дистиллята, а при переходе от фракции к фракции прибегают к периодическому отбору дистиллята, «отжимая» фракцию.

Рис. Кривые фракционного состава [выход в % (об.) - 1;

в % (мас.) - 2, 3, 4]:

1 - полученная простой перегонкой из колбы по ГОСТ 2177-82;

2 - кривая однократного испарения (ОИ);

3 - полученная перегонкой из колбы с дефлегматором;

4

- полученная ректификацией (кривая ИТК)

4

- полученная ректификацией (кривая ИТК)

Перегонку можно проводить периодически и непрерывно. При периодической перегонке содержимое перегонного аппарата частично или полностью отгоняется. В этом процессе происходит непрерывное изменение состава паровой и жидкой фаз, а также температуры отбора паров. При непрерывной перегонке продукт непрерывно вводят в перегонный аппарат. При этом обычно разделение паровой и жидкой фаз происходит однократно, поэтому такой процесс называется однократной перегонкой или однократным испарением. В этом процессе образующаяся паровая фаза остается в равновесии в смеси с жидкой до установления конечной (заданной) температуры. Фазы разделяются после установления этой температуры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И ВОДОРОДА (Элементный анализ)

Метод основан на сухом сжигании пробы в токе кислорода при температуре 1000оС и определении содержания углерода и водорода гравиметрически по количеству выделившихся углекислого газа и воды. В качестве катализаторов используют окись меди и алюмоплатиновое соединение. Абсолютная погрешность – 0,05-0,30 % мас. Чувствительность–1х10-3 % мас.

Семинар