- •Сдвижение горных пород при открытой разработке месторождений.

- •22.1. Формы проявления сдвижения пород при открытой разработке.

- •22.2. Наблюдения за сдвижением пород на карьерах.

- •22.3. Методы расчёта устойчивости уступов и бортов карьеров.

- •22.4. Расчёт устойчивости отвалов.

- •22.5. Противооползневые мероприятия на карьерах.

22.3. Методы расчёта устойчивости уступов и бортов карьеров.

Существующие расчетные методы условно можно разделить на две группы - строгие и приближенные.

В расчетах по строгим методам используют математический аппарат механики сплошных сред. В практике горного дела наибольшее распространение получили приближенные методы, основанные на допущении, что сдвижение происходит по определенным для данных условий поверхностям, по которым сдвигающие силы превышают удерживающие. Исходя из этого допущения, основное условие устойчивости горных пород в откосах может быть записано в виде:

SSi>STi , (22.1)

где SSi — сумма сил, удерживающих откос от сдвига по наиболее слабой поверхности; STi —сумма сдвигающих сил по этой поверхности.

Отношение суммы удерживающих сил к сумме сдвигающих носит название коэффициента запаса устойчивости (n = SSi/STi). Наиболее слабой является та поверхность, по которой это отношение наименьшее. Поверхность, по которой действуют силы с отношением n = 1, называют предельно напряженной или поверхностью скольжения.

Форма и местоположение в массиве поверхностей скольжения зависят от ориентировки в пространстве тектонических нарушений, слоистости, сланцеватости и других крупных поверхностей ослабления, от механических характеристик и объемного веса пород, от высоты и угла наклона откоса. Существенное влияние на устойчивость откосов оказывает также наличие водоносных горизонтов, водоемов, открытых и подземных водостоков в окрестностях карьера.

При расчетах устойчивости откосов рассматривают обычно две формы поверхностей скольжения: плоскую и круглоцилиндрическую.

Плоскую форму принимают в тех случаях, когда углы падения пород, слагающих откос, больше угла внутреннего трения по контактам слоев и меньше угла рабочего откоса уступа, т. е. в условиях, при которых происходит подрезка контактов между слоями. Плоская поверхность скольжения наблюдается и в тех случаях, когда происходит подрезка дизъюнктивных нарушений или ярко выраженных трещин, падающих в сторону выемки под углами, превышающими угол внутреннего трения пород.

В остальных случаях при расчетах устойчивости откосов в связных горных породах (преимущественно при однородном или слоистом строении массива) принимают, как правило, круглоцилиндрическую поверхность скольжения.

Сопротивление сдвигу горных пород является величиной переменной, зависящей от ряда факторов, в том числе от нормальных напряжений, действующих по поверхности сдвига, т. е. t = f(sn). Обычно эту зависимость представляют в графической форме. В общем виде она криволинейна, однако в определенных пределах может быть заменена прямой

t =to+sn tgj, (22.2)

где to—сцепление горной породы; (j—угол внутреннего трения, тангенс которого является коэффициентом внутреннего трения; sn и t—нормальная и касательная составляющие напряжений по предельно напряженным площадкам, из которых слагается поверхность скольжения.

Большая протяженность бортов дает возможность при расчете их устойчивости ограничиваться решением плоской задачи объемного напряженного состояния.

Профессор Г.Л. Фисенко разработал формулы, по которым определяются предельная высота вертикального откоса в слоистом массиве, когда слои падают в сторону массива или, наоборот, в сторону выемки.

При круглоцилиндрической поверхности скольжения оценку устойчивости откосов производят следующим образом.

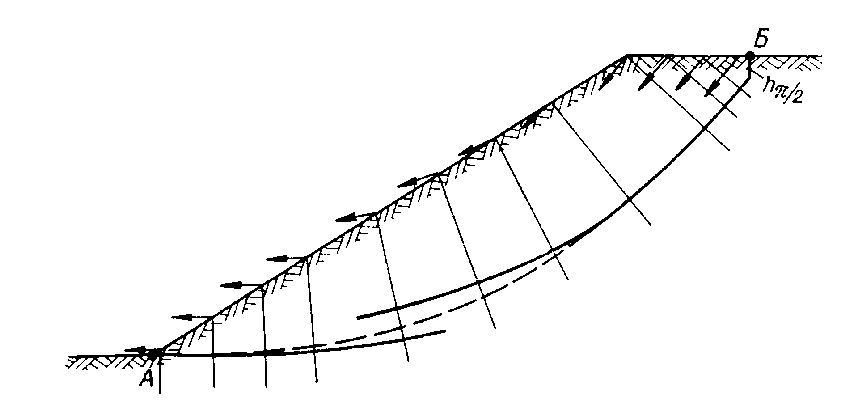

Участок откоса АБВ (рис 22.2), ограниченный поверхностью скольжения АВ1В, делят на ряд вертикальных полос 1, 2, 3... одинаковой ширины а. Принимая средние высоты полос условно за их веса Qi, разлагают последние на касательные и нормальные составляющие к поверхности скольжения.

Рис 22.2 Схема к расчету устойчивости откоса при круглоцилиндрической поверхности скольжения.

Просуммировав отдельно отрезки касательных и нормальных составляющих (с учетом их масштаба) и измерив длину расчетной поверхности скольжения L, составляют соотношение:

fcpSNi+Ltcp

n = ------------------------- (22.3)

S Ti

В этом выражении знаменатель представляет сумму сил, сдвигающих оползневой клин, а числитель—удерживающих его. При этом, чем больше значение n, тем более устойчив откос. При n = 1 откос находится в состоянии предельного равновесия.

В верхней части откоса часто наблюдается поверхность отрыва BB1 (вертикальная трещина), высота которой может быть определена по специальной формуле. При появлении поверхностей отрыва значение расчетной силы сцепления уменьшается. Поэтому при расчетах следует принимать L, равное длине линии скольжения AB1, т. е. не включать в нее высоту трещины отрыва hp/2.

При расчетах устойчивости уступов и бортов карьеров по круглоцилиндрической поверхности большую сложность представляет определение её местоположения. Иногда это делают методом последовательного приближения, что связано с трудоемкими вычислениями, профессор Г. Л. Фисенко предложил определять её местоположение, используя положения теории сыпучей среды.

Поверхность скольжения можно построить и по данным маркшейдерских наблюдений. Если направления векторов от верхнего основания откоса к нижнему постепенно выполаживаются, а значения их остаются примерно одинаковыми, то это свидетельствует о движении сползающей части уступа как одного целого. В этом случае поверхность скольжения строят так, как показано на рис. 22.3.

Рис. 22.3 Построение поверхности скольжения по данным маркшейдерских наблюдений (стрелками указаны векторы сдвижения).

Положение поверхности скольжения оползня можно определить также путем инклинометрических измерений в скважинах, пробуренных в оползневом массиве. С помощью этих измерений определяют искривление ствола скважины и по измеренному значению его кривизны на отдельных интервалах устанавливают местоположение поверхности скольжения оползня, поскольку наибольшим искривлениям подвергается отрезок скважины, расположенный в зоне формирования поверхности скольжения.

Для ориентировочного определения углов наклона бортов карьеров «Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости, Л, ВНИМИ, 1971» рекомендует пользоваться значениями, представленными в табл. 22.1, составленной на основании результатов многолетних наблюдений за устойчивостью откосов в различных горно-геологических условиях.

Рекомендуемые значения углов наклона бортов карьеров для различных горно-геологических условий.

Таблица 22.1

|

Группа и общая характеристика пород, слагающих борта карьера |

Геологические условия и основные факторы, оказывающие влияние на углы наклона бортов. |

Угол наклона, град. |

|

I-а. Преимущественно крепкие слаботрещиноватые породы.

I-б. Крепкие породы с интенсивной трещиноватостью. |

Ширина берм, высота уступов (одиночных или сдвоенных) и угол их откосов, зависящие от углов падения в сторону карьера поверхностей ос-лабления (слоистости, сланцеватости, тектонических нарушений и крупных трещин). При отсутствии неблагоприятно ориентированных поверхностей ослаб-ления. |

До 60

40-45 |

|

II. Наряду с крепкими породами в борту залегают хлоритовые, серицитовые и талькохлоритовые сланцы, выветренные уплотнён-ные песчано-глинистые породы. |

Борт лежачего бока при падении слоёв под углом более 400 и при глубине более 200 м. При отсутствии поверх-ностей ослабления большого протяже-ния, падающих в сторону карьера. При наличии поверхностей ослабле-ния, падающих в сторону карьера. При мульдообразном залегании слоёв. |

38-45

30-40

25-30 |

|

III. Борта или их участки сложены рыхлыми (слабоуплотнёнными) и несвязными осадочными или полностью дезинтегрированными (выветрелыми) породами |

Преобладают песчано-гравийные, ме-ловые, выветрелые, изверженные и другие хорошо дренированные отло-жения; в нижней части бортов нет пластичных глин и поверхностей ослабления. В средней или нижней части борта имеются горизонтальные или согласно падающие поверхности ослабления или слои пластичных глин; основание откоса сложено пластичными глинами. |

25-30

20-25 |

Рассмотренные методы расчёта устойчивости уступов и бортов карьеров не учитывают особенностей высоконапряжённых массивов, сложенных скальными породами. К ним относятся:

гравитационно-тектоническое поле естественных напряжений;

иерархично блочное строение.

Вследствие этих особенностей нарушения устойчивости уступов и бортов карьеров происходят в виде образования вывалов пород, ограниченных структурными неоднородностями различных порядков.

Здесь, по аналогии с подземными выработками, также может быть выделена некоторая «ослабленная зона», в пределах которой связи между отдельными структурными блоками существенно нарушаются под совокупным воздействием динамических технологических нагрузок (главным образом, от взрывных работ), процессов перераспределения статических полей напряжений и процессов выветривания пород.

Как показывают результаты наблюдений и инструментальных измерений мощность этой «ослабленной зоны» может достигать нескольких метров.

Поскольку качественной разницы между процессами образования «ослабленной зоны» в подземных выработках и при открытой разработке скальных месторождений нет, здесь может быть применён тот же метод расчёта параметров «ослабленной зоны», который рассматривался нами ранее.

Преимуществом этого метода является точный учёт статического поля напряжений, особенно это важно сточки зрения возможности прямого учёта горизонтальных напряжений тектонического происхождения, а также дифференцированный подход к учёту прочностных свойств именно тех структурных неоднородностей (эффективных структурных неоднородностей), по которым возможно разрушение и образование вывалов пород, т.е. нарушение устойчивости уступов и бортов.

В результате применения этого метода в условиях Ковдорского комплексного апатит-бадделеит-магнетитового месторождения оказалось возможным для отдельных участков карьера рекомендовать конструкцию борта с вертикальными уступами высотой 30 м.