- •Распределенные информационные системы и сети

- •Архитектура распределенных систем и основные понятия распределенной обработки данных

- •Концепция открытых систем

- •Преимущества идеологии открытых систем.

- •Открытые системы и объектно-ориентированный подход

- •Компьютерные (информационные) сети

- •Глобальные сети

- •Локальные сети

- •Многопроцессорные компьютеры

- •Взаимодействующие процессы

- •От централизованных систем - к вычислительным сетям

- •1.1. Эволюция вычислительных систем

- •Системы пакетной обработки

- •Многотерминальные системы - прообраз сети

- •Появление глобальных сетей

- •Первые локальные сети

- •Создание стандартных технологий локальных сетей

- •Современные тенденции

- •1.2. Вычислительные сети - частный случай распределенных систем

- •Мультипроцессорные компьютеры

- •Многомашинные системы

- •Вычислительные сети

- •Распределенные программы

- •Преимущества использования сетей

- •2.1. Проблемы физической передачи данных по линиям связи

- •2.2. Проблемы объединения нескольких компьютеров

- •Топология физических связей

- •Организация совместного использования линий связи

- •Адресация компьютеров

- •2.3. Стандартные решения сетевых проблем

- •2.4. Структуризация как средство построения больших сетей.

- •Физическая структуризация сети

- •Логическая структуризация сети

- •3.1. Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов

- •3.2. Модель osi

- •3.3. Уровни модели osi Физический уровень

- •Канальный уровень

- •Сетевой уровень

- •Транспортный уровень

- •Сеансовый уровень

- •Представительный уровень

- •Прикладной уровень

- •Сетезависимые и сетенезависимые уровни

- •3.4. Стандартные стеки коммуникационных протоколов

- •Стек tcp/ip

- •Стек ipx/spx (Internetwork Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange)

- •Стек NetBios/smb (Network Basic Input/Output System / Server Message Block)

- •4.1. Локальные и глобальные сети

- •4.2 Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям

- •Производительность

- •Надежность и безопасность

- •Расширяемость и масштабируемость

- •Прозрачность

- •Поддержка разных видов трафика

- •Управляемость

- •Совместимость

- •5.1. Типы линий связи

- •5.2. Аппаратура линий связи

- •5.3. Характеристики линий связи

- •Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание

- •Пропускная способность линии

- •Связь между пропускной способностью линии и ее полосой пропускания

- •Помехоустойчивость и достоверность

- •Коаксиальные кабели

- •Кабели на основе неэкранированной витой пары

- •Кабели на основе экранированной витой пары

- •Волоконно-оптические кабели

- •6.1. Аналоговая модуляция

- •Методы аналоговой модуляции

- •Спектр модулированного сигнала

- •6.2. Цифровое кодирование

- •Требования к методам цифрового кодирования

- •Потенциальный код без возвращения к нулю

- •Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией

- •Потенциальный код с инверсией при единице

- •Биполярный импульсный код

- •Манчестерский код

- •Потенциальный код 2b1q

- •6.3. Логическое кодирование

- •Избыточные коды

- •Скрэмблирование

- •6.4. Дискретная модуляция аналоговых сигналов

- •6.5. Асинхронная и синхронная передачи

- •7.1. Методы передачи данных канального уровня

- •Асинхронные протоколы

- •Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы

- •Символьно-ориентированные протоколы

- •Бит-ориентированные протоколы

- •Протоколы с гибким форматом кадра

- •Передача с установлением соединения и без установления соединения

- •Обнаружение и коррекция ошибок

- •Методы обнаружения ошибок

- •Методы восстановления искаженных и потерянных кадров

- •Компрессия данных

- •7.2. Методы коммутации

- •Коммутация каналов

- •Коммутация каналов на основе частотного мультиплексирования

- •Коммутация каналов на основе разделения времени

- •Общие свойства сетей с коммутацией каналов

- •Обеспечение дуплексного режима работы на основе технологий fdm, tdm и wdm

- •Коммутация пакетов Принципы коммутации пакетов

- •Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов

- •Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов

- •Коммутация сообщений

- •Общая характеристика протоколов локальных сетей

- •3.1.2. Структура стандартов ieee 802.X

- •Максимальная производительность сети Ethernet

- •Основные характеристики технологии

- •Маркерный метод доступа к разделяемой среде

- •Форматы кадров Token Ring

- •Физический уровень технологии Token Ring

- •10.2. Технология fddi

- •Основные характеристики технологии

- •Особенности метода доступа fddi

- •Отказоустойчивость технологии fddi

- •Физический уровень технологии fddi

- •Сравнение fddi с технологиями Ethernet и Token Ring

- •Структурированная кабельная система

- •Иерархия в кабельной системе

- •Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем

- •Выбор типа кабеля для вертикальных подсистем

- •Выбор типа кабеля для подсистемы кампуса

- •Глобальные сети

- •Обобщенная структура и функции глобальной сети Транспортные функции глобальной сети

- •Высокоуровневые услуги глобальных сетей

- •Структура глобальной сети

- •Интерфейсы dte-dce

- •Типы глобальных сетей

- •Выделенные каналы

- •Протоколы семейства hdlc

- •Протокол ppp

- •Глобальные сети с коммутацией каналов

- •Глобальные сети с коммутацией пакетов

- •Магистральные сети и сети доступа

- •Сети х.25 Протоколы сетей х.25 были специально разработаны для низкоскоростных линий с высоким уровнем помех. Назначение и структура сетей х.25

- •Адресация в сетях х.25

- •Стек протоколов сети х.25

- •Сети Frame Relay Назначение и общая характеристика

- •Стек протоколов frame relay

- •Поддержка качества обслуживания

- •Использование сетей frame relay

- •Технология атм

- •Основные принципы технологии атм

- •Стек протоколов атм

- •Уровень адаптации aal

- •Протокол атм

- •Категории услуг протокола атм и управление трафиком

- •Сосуществование атм с традиционными технологиями локальных сетей

- •Использование технологии атм

- •100Vg-Anylan

- •6.5. Удаленный доступ

- •6.5.1. Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе

- •Типы взаимодействующих систем

- •Типы поддерживаемых служб

- •Типы используемых глобальных служб

- •6.5.2. Доступ компьютер - сеть

- •Удаленный узел

- •Удаленное управление и терминальный доступ

- •6.5.3. Удаленный доступ через промежуточную сеть Общая схема двухступенчатого доступа

- •Технологии ускоренного доступа к Internet через абонентские окончания телефонных и кабельных сетей

- •11.2. Концентраторы и сетевые адаптеры

- •Сетевые адаптеры (в лабораторной работе) Функции и характеристики сетевых адаптеров

- •Классификация сетевых адаптеров

- •Концентраторы Основные и дополнительные функции концентраторов

- •Отключение портов

- •Поддержка резервных связей

- •Защита от несанкционированного доступа

- •Многосегментные концентраторы

- •Управление концентратором по протоколу snmp

- •Конструктивное исполнение концентраторов

- •13.1. Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня

- •Ограничения мостов и коммутаторов

- •Понятие internetworking

- •Функции маршрутизатора

- •Реализация межсетевого взаимодействия средствами tcp/ip

- •Многоуровневая структура стека tcp/ip

- •Уровень межсетевого взаимодействия

- •Основной уровень

- •Прикладной уровень

- •Уровень сетевых интерфейсов

- •Соответствие уровней стека tcp/ip семиуровневой модели iso/osi

- •13.2. Адресация в ip-сетях Типы адресов стека tcp/ip

- •Классы ip-адресов

- •Особые ip-адреса

- •Использование масок в ip-адресации

- •Порядок распределения ip-адресов

- •Автоматизация процесса назначения ip-адресов

- •Отображение ip-адресов на локальные адреса

- •Отображение доменных имен на ip-адреса Организация доменов и доменных имен

- •Система доменных имен dns

- •14.1. Основные функции протокола ip

- •14.2. Структура ip-пакета

- •14.3. Таблицы маршрутизации в ip-сетях

- •Примеры таблиц различных типов маршрутизаторов

- •Назначение полей таблицы маршрутизации

- •Источники и типы записей в таблице маршрутизации

- •14.4. Маршрутизация без использования масок

- •14.5. Маршрутизация с использованием масок Использование масок для структуризации сети

- •Использование масок переменной длины

- •Технология бесклассовой междоменной маршрутизации cidr

- •14.6. Фрагментация ip-пакетов

- •14.7. Протокол надежной доставки tcp-сообщений

- •Сегменты и потоки

- •Соединения

- •Реализация скользящего окна в протоколе tcp

- •Раздел 2

- •6.2.3. Протоколы канального уровня для выделенных линий

- •Протокол slip

- •Протоколы семейства hdlc

- •Протокол ppp

- •6.2.4. Использование выделенных линий для построения корпоративной сети

- •6.3. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов

- •6.3.1. Аналоговые телефонные сети Организация аналоговых телефонных сетей

- •Модемы для работы на коммутируемых аналоговых линиях

- •6.3.2. Служба коммутируемых цифровых каналов Switched 56

- •6.3.3. Isdn - сети с интегральными услугами Цели и история создания технологии isdn

- •Пользовательские интерфейсы isdn

- •Подключение пользовательского оборудования к сети isdn

- •Адресация в сетях isdn

- •Стек протоколов и структура сети isdn

- •Использование служб isdn в корпоративных сетях

- •6.4. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов

- •6.4.1. Принцип коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов

Сосуществование атм с традиционными технологиями локальных сетей

Технология АТМ разрабатывалась сначала как «вещь в себе», без учета того факта, что в существующие технологии сделаны большие вложения и поэтому никто не станет сразу отказываться от установленного и работающего оборудования, даже если появляется новое, более совершенное. Появилась потребность возможности постепенного перехода от уже существующих технологий на более совершенную.

В ответ на такую потребность АТМ Forum разработал спецификацию, называемую LAN emulation, LANE (то есть эмуляция локальных сетей), которая призвана обеспечить совместимость традиционных протоколов и оборудования локальных сетей с технологией АТМ. Эта спецификация обеспечивает совместную работу этих технологий на канальном уровне. При таком подходе коммутаторы АТМ работают в качестве высокоскоростных коммутаторов магистрали локальной сети, обеспечивая не только скорость, но и гибкость соединений коммутаторов АТМ между собой, поддерживающих произвольную топологию связей, а не только древовидные структуры.

Спецификация LANE определяет способ преобразования кадров и адресов МАС - уровня традиционных технологий локальных сетей в ячейки и коммутируемые виртуальные соединения SVC технологии АТМ, а также способ обратного преобразования. Всю работу по преобразованию протоколов выполняют специальные компоненты, встраиваемые в обычные коммутаторы локальных сетей, поэтому ни коммутаторы АТМ, ни рабочие станции локальных сетей не замечают того, что они работают с чуждыми им технологиями. Такая прозрачность была одной из главных целей разработчиков спецификации LANE.

Так как эта спецификация определяет только канальный уровень взаимодействия, то с помощью коммутаторов АТМ и компонентов эмуляции LAN можно образовать только виртуальные сети, называемые здесь эмулируемыми сетями, а для их соединения нужно использовать обычные маршрутизаторы. Принцип работы технологии LAN emulation представлен на рисунке 101.

На основе технологии LANE работает новая спецификация АТМ Forum - Multiprotocol Over АТМ, МРОА. Эта спецификация АТМ определяет эффективную передачу трафика сетевых протоколов - IP, IPX, DECnet и т. п. через сеть АТМ.

Рис. 102. Принципы работы технологии LAN emulation

Использование технологии атм

Технология АТМ расширяет свое присутствие в локальных и глобальных сетях не очень быстро, но неуклонно. В последнее время наблюдается устойчивый ежегодный прирост числа сетей, выполненных по этой технологии, в 20-30 %.

В локальных сетях технология АТМ применяется обычно на магистралях, где хорошо проявляются такие ее качества, как масштабируемая скорость (напомним, что выпускаемые сегодня корпоративные коммутаторы АТМ поддерживают на своих портах скорости 155 и 622 Мбит/с), качество обслуживания (для этого нужны приложения, которые умеют запрашивать нужный класс обслуживания), петле-видные связи (которые позволяют повысить пропускную способность и обеспечить резервирование каналов связи). Петлевидные связи поддерживаются в силу того, что АТМ - это технология с маршрутизацией пакетов, запрашивающих установление соединений, а значит, таблица маршрутизации может эти связи учесть - либо за счет ручного труда администратора, либо за счет протокола маршрутизации PNNL.

Основной соперник технологии АТМ в локальных сетях - технология Gigabit Ethernet. Она превосходит АТМ в скорости передачи данных - 1000 Мбит/с по сравнению с 622 Мбит/с, а также в затратах на единицу скорости. Там, где коммутаторы АТМ используются только как высокоскоростные устройства, а возможности поддержки разных типов трафика игнорируются, технологию АТМ, очевидно, заменит технология Gigabit Ethernet. Там же, где качество обслуживания действительно важно (видеоконференции, трансляция телевизионных передач и т. п.), технология АТМ останется. Для объединения настольных компьютеров технология АТМ, вероятно, еще долго не будет использоваться, так как здесь очень серьезную конкуренцию ей составляет технология Fast Ethernet.

В глобальных сетях АТМ применяется там, где сеть frame relay не справляется с большими объемами трафика, и там, где нужно обеспечить низкий уровень задержек, необходимый для передачи информации реального времени.

Сегодня основной потребитель территориальных коммутаторов АТМ - это Internet. Коммутаторы АТМ используются как гибкая среда коммутации виртуальных каналов между IP-маршрутизаторами, которые передают свой трафик в ячейках АТМ. Сети АТМ оказались более выгодной средой соединения IP-маршрутизаторов, чем выделенные каналы SDH, так как виртуальный канал АТМ может динамически перераспределять свою пропускную способность между пульсирующим трафиком клиентов IP-сетей.

Сегодня около 85 % всего трафика, переносимого в мире сетями АТМ, составляет трафик компьютерных сетей (наибольшая доля приходится на трафик IP - 32 %).

Хотя технология АТМ разрабатывалась для одновременной передачи данных компьютерных и телефонных сетей, передача голоса по каналам CBR для сетей АТМ составляет всего 5 % от общего трафика, а передача видеоинформации - 10 %. Телефонные компании пока предпочитают передавать свой трафик непосредственно по каналам SDH, не довольствуясь гарантиями качества обслуживания АТМ. Кроме того, технология АТМ пока имеет недостаточно стандартов для плавного включения в существующие телефонные сети, хотя работы в этом направлении идут.

Что же касается совместимости АТМ с технологиями компьютерных сетей, то разработанные в этой области стандарты вполне работоспособны и удовлетворяют пользователей и сетевых интеграторов.

Технология мобильных сетей

Принципы построения цифровых сетей сотовой подвижной связи

Сотовые технологии обеспечивают связь между подвижными абонентами (ячейками) и стационарными серверами по радиоканалу. Поэтому сотовую связь и называют мобильной. Основой развития мобильных сетей являются сотовые топологии. Доступ к радиоканалу осуществляется одним из следующих способов:

• случайный доступ (метод ALOHA). Применяют только при малых нагрузках. Его развитием стал метод МДКН/ОС (множественный доступ с контролем носителя и обнаружением столкновений – CSMA/CD), используемый в локальных сетях;

• технология CDMA. За каждым абонентом закрепляют фиксированную частоту, на которой с помощью временного мультиплексирования выделяется фиксированный временный слот (здесь подробно не рассматривается).

• технология TDMA (Time Division Multiple Access). Временное мультиплексирование с выделением слота по требованию. Требования отсылают в короткие интервалы времени (слоты запросов), при коллизиях запросы повторяют. Базовая станция выделяет свободные информационные слоты, сообщая их источнику и получателю.

К настоящему времени разработано три основных стандарта перспективных цифровых сетей сотовой подвижной связи (ССПС) с макросотовой топологией сетей и радиусом соты, соответствующим максимальной дальности связи в радиальных системах (около 35 км); общеевропейский стандарт GSM; американский стандарт ADC (D-AMPS); японский стандарт JDC. Хотя эти стандарты на цифровые ССПС и отличаются своими характеристиками, они построены на единых принципах и концепциях, использованных в стандарте GSM, и отвечают требованиям современных информационных технологий (табл. 4.4).

Все рассмотренные стандарты обеспечивают взаимодействие цифровых ССПС с ISDN (цифровая сеть с комплексными услугами) и PDN (сеть передачи данных общего пользования) и гарантируют высокое качество передаваемых сообщений в режимах открытой или закрытой (засекреченной) передачи.

Структура уровней в модели OSI применительно к стандарту GSM показана на рис. 102.

Принципы построения цифровых ССПС позволили использовать при организации сотовых сетей новые более эффективные модели повторного использования частот, чем в аналоговых сетях. В результате, без увеличения общей полосы частот системы связи, значительно возросло число каналов на одну соту (ячейку). В первую очередь, это относится к стандарту GSM. Вид модуляции, способы кодирования и формирования сигналов в каналах связи, принятые в GSM, обеспечивают прием сигналов с отношением сигнал/интерференция С/I - 9 дБ, в то время как в аналоговых системах тот же показатель равен 18 дБ. Поэтому передатчики базовых станций (BTS), работающие на совпадающих частотах, могут находиться на более близких расстояниях без потери высокого качества приема сообщений.

Таблица 4.4. Характеристики стандартов ССПС

Рис. 102 Связь уровней GSM и OSI

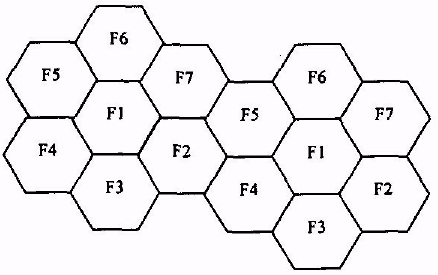

Первыми моделями повторного использования частот, которые применялись в аналоговых ССПС, были модели с круговыми диаграммами направленности (ДН) антенн BTS. В сетях цифровых ССПС для сот с круговой ДН антенн применяют модель повторного использования частот, включающую 7 или 9 BTS. На рис. 103. представлена модель повторного использования частот для семи BTS. Модель с круговой ДН антенн предполагает передачу сигнала одинаковой мощности по всем направлениям, что для абонентских станций эквивалентно приему помех со всех направлений.

Рис. 103. Модель повторного использования частот для семи BTS

Рис. 104. Модель повторного использования частот с трехсекторными сотами

Эффективным способом снижения уровня помех является использование секторных антенн. В секторе направленной антенны сигнал излучается в одну сторону, а уровень в противоположном направлении сокращается до минимума. Разбиение сот на секторы позволяет более часто повторно применять частоты в сотах. Общеизвестная модель повторного использования частот в разбитых на секторы сотах включает три соты и три BTS. В таком случае задействуют три 120-градусные антенны BTS с формированием девяти групп частот (рис. 104).

Самую высокую эффективность использования полосы частот, т. е. наибольшее число абонентов сети в выделенной полосе частот, обеспечивает разработанная фирмой Motorola (CШA) модель повторного использования частот, включающая две BTS. Как следует из схемы, изображенной на рис. 105, каждую частоту используют дважды в пределах модели, состоящей из четырех BTS. Благодаря этому каждая из четырех BTS в пределах действия шести 60-градусных антенн может работать на 12 группах частот.

Рис. 105. Модель повторного использования частот в двух соседних сотах

Например, в сети GSM с общей полосой 7,2 МГц (36 частот) модель повторного использования частот двумя BTS позволяет на одной BTS одновременно применять 18 частот (в модели с тремя BTS таких частот 12).

В любой ССПС емкость сетей зависит от числа каналов связи в соте:

где F— полоса частот ССПС; f= Fk /n - эквивалентная полоса частот, приходящаяся на один речевой канал (Fk ~ полоса канала связи; n - число временных позиций в TDMA-кадре); F/f - число каналов связи; k – коэффициент повторного использования частот.

В соответствии с определениями ITU-Т (International Telecommunication Union - Telecommunications Standardization Sector), сеть GSM предоставляет следующие виды услуг:

• перенос информации (bearer services);

• предоставление связи (teleservices);

• дополнительные услуги (supplementary services).

Кроме того, предоставляются разнообразные услуги передачи данных. Абоненты GSM могут осуществлять обмен информацией с абонентами ISDN, обычных телефонных сетей, сетей с коммутацией пакетов и сетей связи с коммутацией каналов, используя различные методы и протоколы доступа, например Х.25. Возможна передача факсимильных сообщений, реализуемых при наличии соответствующего адаптера для факс-аппарата. Уникальной возможностью GSM, которой не было в старых аналоговых системах, является двунаправленная передача коротких сообщений SMS (Short Message Service) до 160 байт, передаваемых в режиме с промежуточным хранением данных. Адресату, являющемуся абонентом SMS, может быть послано сообщение, после которого отправителю посылается подтверждение о получении. Короткие сообщения можно использовать в режиме широковещания, например, для того, чтобы извещать абонентов об изменении условий дорожного движения в регионе.

Структурная схема и состав оборудования мобильных сетей связи

Функциональное построение и интерфейсы, принятые в стандарте GSM, иллюстрирует структурная схема, представленная на рис. 106. На схеме:

MSC (Mobile Switching Centre) - центр коммутации подвижной связи;

BSS (Base Station System) - оборудование базовой станции;

ОМС (Operations and Maintenance Centre) - центр управления и обслуживания;

MS (Mobile Stations) - подвижные станции.

Рис. 106. Структурная схема мобильной сети

Функциональное сопряжение элементов системы осуществляется рядом интерфейсов. Все сетевые функциональные компоненты в стандарте GSM взаимодействуют в соответствии с системой сигнализации МККТТ N7 (CCITT SS.N7).

Центр коммутации подвижной связи обслуживает группу сот и обеспечивает все виды соединений, необходимых для работы подвижной станции. MSC аналогичен ISDN коммутационной станции и представляет собой интерфейс между фиксированными сетями (PSTN (коммутируемая телефонная сеть общего назначения), PDN, ISDN и т. д.) и сетью подвижной связи. Он обеспечивает маршрутизацию вызовов и функции управления вызовами. Кроме выполнения функций обычной ISDN коммутационной станции, на MSC возложены функции коммутации радиоканалов, к которым относится «эстафетная передача». В процессе этой передачи достигается непрерывность связи при перемещении подвижной станции из зоны в зону и переключение рабочих каналов в соте при появлении помех или неисправностях.

Центр коммутации осуществляет постоянное слежение за подвижными станциями, используя регистры положения (HLR) и перемещения (VLR). В HLR хранится та часть информации о местоположении какой-либо подвижной станции, которая позволяет центру коммутации доставить вызов станции. Регистр HLR содержит международный идентификационный номер подвижного абонента (IMSI). Его используют для опознавания подвижной станции в центре аутентификации (AUC).

Регистр перемещения VLR - обеспечивает контроль за передвижением подвижной станции из зоны в зону. Он обеспечивает функционирование подвижной станции за пределами зоны, контролируемой HLR. Когда в процессе перемещения подвижная станция переходит из зоны действия одного контроллера базовой станции BSC, объединяющего группу базовых станций, в зону действия другого BSC, ее регистрирует новый BSC, и в VLR заносится информация о номере области связи, которая обеспечит доставку вызовов, подвижной станции. Для сохранности данных, находящихся в HLR и VLR, в случае сбоев предусмотрена защита устройств памяти этих регистров.

Для предотвращения несанкционированного использования ресурсов системы связи предусмотрены механизмы аутентификации - удостоверения подлинности абонента. Центр аутентификации состоит из нескольких блоков и формирует ключи и алгоритмы аутентификации. С его помощью проверяются полномочия абонента и осуществляется его доступ к сети связи. AUC принимает решения о параметрах процесса аутентификации и определяет ключи шифрования абонентских станций на основе базы данных, сосредоточенной в регистре идентификации оборудования (EIR- Equipment Identification Register).

Каждый подвижный абонент на время пользования системой связи получает стандартный модуль подлинности абонента (SIM), который содержит: международный идентификационный номер (IMSI), свой индивидуальный ключ аутентификации (Ki), алгоритм аутентификации (A3).

С помощью заложенной в SIM информации, в результате взаимного обмена данными между подвижной станцией и сетью, осуществляется полный цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети.

Оборудование базовой станции состоит из контроллера базовой станции BSC или BTS. Контроллер базовой станции может управлять несколькими приемопередающими блоками. Он управляет распределением радиоканалов, контролирует соединения, регулирует их очередность, обеспечивает режим работы с прыгающей частотой, модуляцию и демодуляцию сигналов, кодирование и декодирование сообщений, кодирование речи, адаптацию скорости передачи для речи, данных и вызова, определяет очередность передачи сообщений персонального вызова.

В рамках стандарта GSM приняты 5 классов подвижных станций, различающиеся по мощности от 20 (1 класс) до 0,8 Вт (5 класс).

Подвижный абонент и станция независимы друг от друга. Как уже отмечалось, каждый абонент имеет свой международный идентификационный номер (IMSI), записанный на его интеллектуальную карточку. Такой подход позволяет устанавливать радиотелефоны, например, в такси и автомобилях, сдаваемых на прокат. Каждой подвижной станции также присваивается свой международный идентификационный номер (IMEI). Этот номер используется для предотвращения доступа к сетям GSM похищенной станции или станции без полномочий.

Структуре TDMA-кадров н формирование сигналов в стандарте GSM

Стандарт ТDМА широко применяют в современных цифровых системах подвижной связи. В отличие от систем частотного разделения, все абоненты системы ТDМА работают в одном и том же диапазоне частот, но при этом каждый имеет временные ограничения доступа. Каждому абоненту выделяется временной промежуток (кадр), в течение которого ему разрешено «вещание». Когда один абонент завершает вещание, разрешение передается другому, затем третьему и т. д. После того, как обслужены все абоненты, процесс начинается сначала. С точки зрения абонента его активность носит пульсирующий характер. Чем больше абонентов, тем реже каждому из них предоставляется возможность передать свои данные, тем, соответственно, меньше данных он сможет передать.

В результате анализа различных вариантов построения цифровых ССПС в стандарте GSM принята комбинация методов множественного доступа ТDМА и FDMA. Общая структура временных кадров GSM показана на рис. 107.

Длина периода последовательности в этой структуре, которая называется гиперкадром, равна Т= 3 ч 28 м 53 с 760 мс (12533,76 с). Гиперкадр делится на 2048 суперкадров, каждый из которых имеет длительность Т = 12533,76 / 2048 = 6,12 с. Суперкадр состоит из мультикадров. Дня организации различных каналов связи и управления в стандарте GSM используют два типа мультикадров:

• 26-позиционные TDMA-кадры мультикадра;

• 51-позиционные TDMA-кадры мультикадра.

В суперкадре может быть 51 мультикадр первого типа или 26 мультикадров второго типа. Длительности мультикадров соответственно равны:

![]()

Длительность каждого ТОМА-кадра

![]()

В периоде последовательности каждый TDMA-кадр имеет свой порядковый номер (NF) от 0 до NFmK, где

![]()

Таким образом, гиперкадр состоит из 2715647 TDMA-кадров. Необходимость такого большого периода гиперкадра объясняется требованиями применяемого процесса криптографической защиты, в котором номер кадра NF используется как входной параметр.

Рис. 107. Структура кадров GSM

TDMA-кадр делится на восемь временных интервалов (слотов) с периодом

![]()

Мультикадр GSM продолжительностью 120 мс, разделен на 26 или 51TDMAкадра (фрейма), каждый из которых состоит из восьми выделенных временных интервалов - слотов. В мультикадре 24 фрейма содержат пользовательскую информацию, передающуюся по логическим каналам передачи сообщений. Оставшиеся два фрейма, в середине и в конце мультикадра, система использует для передачи управляющей информации по так называемым ассоциированным управляющим каналам. В ходе каждого звонка система выделяет один из этих каналов, обеспечивающий в системе возможность передачи сигнальной информации вне пределов основной полосы передачи информации - возможность, не существовавшая в системах первого поколения ССПС. Два пакета по 57 бит данных каждого временного слота предназначены для передачи пользовательской информации, а один разделительный бит в каждом пакете является флагом для того, чтобы отделить передачу речи от других передач. В состав слота включены также 26 бит эквалайзерной (синхронизирующей) последовательности. Слот начинается и завершается концевиком, состоящим из 3 бит логических нулей. Межслотовые интервалы, состоящие из 8,25 бит, предохраняют от перекрытия на базовой станции сигналов, поступающих с разных мобильных терминалов. При передаче 156,25 бит за 577 мкс, скорость передачи равна 270,833 кбит/с, битовый интервал - 3,69 мкс. Систему GSM создавали исходя из предположения, что приемники обеспечивают точный прием, если множественные пути сигналов имеют разницу в задержке до 16 мкс, что составляет более четырех битовых интервалов.

В стандарте GSM использованы комбинированная TDMA/FDMA-схема организации каналов и принцип медленных скачков по частоте при передаче сообщений во временных кадрах.

Принятая структура TDMA кадров и принципы формирования сигналов в стандарте GSM в совокупности с методами канального кодирования позволили снизить требуемое для приема отношение сигнал/помеха до 9 дБ, тогда как в стандартах аналоговых сотовых сетей связи оно составляет 18 дБ.

Организация физических и логических каналов в стандарте GSM

Физический канал в стандарте GSM представляет собой комбинацию временного и частотного разделения сигналов и определяется как последовательность радиочастотных каналов (с возможностью перескоков по частотам) и временных окон TDMA-кадра.

Стандарт GSM разработан для создания ССПС в следующих полосах частот: - 890...915 МГц - для передачи подвижными станциями (линия «вверх»);

- 935...960 МГц - для передачи базовыми станциями (линия «вниз»). Частотные планы ССПС, включая стандарт GSM, показаны на рис.108.

Каждая из полос, выделенных для GSM, разделена на частотные каналы. Разнос каналов составляет 200 кГц, что позволяет организовать в GSM 124 частотных канала, которые распределяются в соответствии с размещением сот. Частоты, выделенные для передачи от подвижной станции на базовую и в обратном направлении, группируют парами, организуя дуплексный канал с разносом 45 МГц. Эти пары частот сохраняются и при перескоках частоты. Каждая ячейка (сота) характеризуется присвоением определенного количества пар частот от 1 до 15 (не более).

Каждая частотная несущая содержит 8 физических каналов, размещенных в 8 временных интервалах (слотах) в пределах TDMA-кадра. Каждый физический канал использует один и тот же слот в каждом временном TDMA-кадре.

До формирования физического канала сообщения и данные, представленные в цифровой форме, группируются и объединяются в логические каналы двух типов: каналы связи для передачи кодированной речи или данных (ТСН), каналы управления для передачи сигналов управления и синхронизации. Различают 4 вида каналов управления: ВССН (Broadcast Control CHannels) – каналы передачи сигналов управления, СССН (Common Control CHannels)—общие каналы управления, DCCH (stand-alone Dedicated Control CHannels) - индивидуальные каналы управления, АССН (Associated Control CHannels) – совмещенные каналы управления.

Каналы передачи сигналов управления (ВССН) используют только в направлении от базовой станции на все подвижные станции. Они несут информацию, необходимую подвижным станциям для работы в системе. Различают три вида каналов передачи сигналов управления:

FCCH (Frequency Correction CHannel) - канал подстройки частоты, используемый для синхронизации несущей в подвижной станции. По этому каналу передают немодулированную несущую с фиксированным частотным сдвигом относительно номинального значения частоты канала связи.

SCH (Synchronisation CHannel) - канал синхронизации, по которому передают информацию на подвижную станцию с кадровой (временнбй) синхронизацией.

ВССН (Broadcast Control CHannel) - канал управления передачей, обеспечивающей передачу основных команд по управлению передачей (номер общих каналов управления тех из них, которые объединены с другими каналами, в том числе и с физическими и т. д.)

Рис. 108. Частотные планы ССПС:

GSM - общеевропейский стандарт на цифровые ССПС; AMPS - стандарт на аналоговые ССПС Северной Америки; D - AMPS (ADS) - стандарт на цифровые ССПС Северной Америки; TAGS (ETACS) - стандарт Великобритании на аналоговую ССПС; NMT-900 - стандарт скандинавских стран на аналоговую ССПС; HCMTS - стандарт на аналоговые ССПС Японии

Отображение логических каналов на физические каналы осуществляется через процессы кодирования и шифрования передаваемых сообщений. Для защиты логических каналов от ошибок, имеющих место в процессе передачи, используют три вида кодирования:

- блочное -для быстрого обнаружения ошибок при приеме;

- сверточное - для исправления одиночных ошибок;

- перемежение - для преобразования пакетов ошибок в одиночные.

Для защиты каналов от подслушивания в каналах связи и управления при меняют шифрование.

Аспекты безопасности в мобильных сетях

Сотовые системы подвижной связи нового поколения могут принять всех потенциальных пользователей, если будет гарантирована безопасность связи: секретность и аутентификация. Секретность должна исключить возможность извлечения информации из каналов связи кому-либо, кроме санкционированного получателя. Проблема аутентификации заключается в том, чтобы помешать кому-либо, кроме санкционированного пользователя (отправителя), подменить канал, т. е. получатель должен быть уверен, что в настоящий момент он принимает сообщение от санкционированного пользователя. Основным способом обеспечения секретности является шифрование. Новой концепцией использования шифрования является аутентификация сообщений.

Аутентификацию сообщений через шифрование осуществляют за счет включения в текст так называемого кода идентификации (т. е. фиксированного или зависящего от передаваемых данных слова, которое знают отправитель и получатель, или которое они могут выделить в процессе передачи). Получатель расшифровывает сообщение и путем сравнения получает удостоверение, что принимаемые данные являются именно данными санкционированного отправителя.

К системе шифрования предъявляют следующие основные требования:

• обеспечение нелинейной связи между исходным текстом и зашифрованным;

• возможность изменения параметров шифрования во времени.

Если алгоритмы шифрования отвечают первому требованию, то, не зная ключа, исключена возможность изменить код идентификации. Второе требование исключает возможность нарушения работы системы за счет воспроизведения противником перехваченного ранее сообщения.

Одним путем из обеспечения этих требований является применение синхронных систем передачи, но при этом необходимы системы цикловой и тактовой синхронизации, что во многих случаях неприемлемо. Второй путь состоит во включении в информационную последовательность (каждое сообщение) временных меток, так чтобы зашифрованные данные были бы однозначно с ними связаны.

Алгоритмы шифрования делят на два класса;

- классические,

-с открытым ключом.

Классические алгоритмы используют один ключ для шифрования и дешифрования. Алгоритмы с открытым ключом используют два ключа :

1) для перехода от нешифрованного текста к шифрованному;

2) для обратного перехода от шифрованного к нешифрованному.

Алгоритм шифрования с открытым ключом RSA обеспечивает высокую степень безопасности передачи речевых сообщений.

В стандарте GSM термин «безопасность» подразумевает исключение несанкционированного использования системы и обеспечение секретности переговоров подвижных абонентов. В стандарте GSM определены следующие механизмы безопасности:

• аутентификация;

• секретность передачи данных;

• секретность абонента;

• секретность направлений соединения абонентов.

Защита сигналов управления и данных пользователя осуществляется только по радиоканалу.

Рассмотрим механизмы аутентификации и секретности передачи данных.

Механизмы аутентификации. Для исключения несанкционированного использования ресурсов системы связи определены механизмы аутентификации - удостоверения подлинности абонента.

Каждый подвижный абонент на время пользования системой связи получает стандартный модуль подлинности абонента (SIM), который содержит:

• международный идентификационный номер подвижного абонента (IMSI);

• свой индивидуальный ключ аутентификации (Ki);

• алгоритм аутентификации (A3).

С помощью заложенной в SIM информации в результате взаимного обмена данными между подвижной станцией и сетью осуществляется полный цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети.

Процедура проверки сетью подлинности абонента изображена на рис. 109.

Рис. 109. Процедура аутентификации абонента

Рис. 110. Схема получения ключа шифрования

Процедура проверки сетью подлинности абонента реализуется следующим образом. Сеть передает случайный номер (RAND) на подвижную станцию. На ней с помощью ключа Ki и алгоритма аутентификации A3 определяется

значение отклика (SRES), т. е, SRES - Ki[RAND].

Подвижная станция посылает вычисленное значение SRES в сеть, которая сверяет значение принятого SRES со значением SRES, вычисленным сетью. Если оба значения совпадают, подвижная станция приступает к передаче сообщений. В противном случае связь прерывается, и индикатор подвижной станции показывает, что опознавание не состоялось. Для обеспечения секретности вычисление SRES происходит в рамках SIM.

Секретность передачи данных. Для обеспечения секретности передаваемой по радиоканалу информации введен следующий механизм защиты. Все конфиденциальные сообщения необходимо передавать в режиме защиты информации. Алгоритм формирования ключей шифрования (А8) хранится в модуле SIM. После приема случайного номера RAND подвижная станция вычисляет, кроме отклика SRES, также и ключ шифрования (Кс), используя RAND, Ki и алгоритм А8 (рис. 110.)

Kc=Ki[RAND].

Ключ шифрования Кс не передается по радиоканалу. Как подвижная станция, так и сеть вычисляют ключ шифрования, который используют другие подвижные абоненты. По причине секретности вычисление Кс происходит в SIM.

Спутниковые системы подвижной связи

Примером спутниковой системы подвижной связи является система «Глобалстар» (описание будет приведено на примере применения в РФ).

Эта система, используя сеть низкоорбитальных спутников или объектов (НОО), предоставляет услуги по передаче голоса, данных, обмену сообщениями, факсимиле и услуги определения местонахождения для клиентов во всем мире, использующих существующие общественные или частные телефонные компании. Она состоит из трех основных сегментов (космический сегмент, сегмент пользователя, наземный сегмент), взаимодействующих с существующими наземными сетями связи (рис. 111).

Космический сегмент системы «Глобалстар» представляет собой группировку из 48 низкоорбитальных спутников со следующими характеристиками:

Число орбит ................................................................................................ 8

Высота орбит, км ..................................................................................... 1414

Наклонение, град ....................................................................................... 52

Число спутников на одной орбите ........................................................... 6

Число космических аппаратов,

одновременно обслуживающих территорию России,

не менее ....................................................................................................... 4

Каждый спутник содержит антенный комплекс, формирующий 16 лучей, создающих на поверхности Земли зону обслуживания диаметром в несколько тысяч километров, внутри которой возможна коммутация на любую CDMA-несущую с шириной полосы развертывания 1,25 МГц.

Благодаря низкой орбите спутников задержка сигнала и его искажения минимальны. Спутниковая система «Глобалстар» разработана таким образом, что не требует сложных и мощных пользовательских терминалов и наземных станций, что позволяет использовать портативные пользовательские терминалы, сопоставимые по размерам с обычными сотовыми телефонами.

Рис.111. Структурная схема системы «Глобалстар»

Пользовательский сегмент состоит из портативных (ПАУ), мобильных (МАУ) и стационарных (САУ) терминальных устройств, использующихся для передачи голоса, данных и определения местоположения. Различают одно-, двух- и трехмодовые устройства. Одномодовые устройства используют только для доступа к системе «Глобалстар». Двух- и трехмодовые устройства, кроме доступа к системе «Глобалстар», также используются для доступа к наземным сотовым или другим мобильным радиосетям.

Наземный сегмент состоит из станций сопряжения, центра управления наземным сегментом (ЦУНС), центра управления космическим сегментом (ЦУКС), телекомандного оборудования, сети передачи данных и центров управления поставщиков услуг (ЦУПУ).

Станции сопряжения обеспечивают взаимодействие спутниковой системы подвижной связи и наземных кабельных и мобильных сетей. Большое количество таких станций, установленных по всему миру, гарантирует непрерывное обслуживание пользователей. ЦУНС планирует и контролирует использование ресурсов спутников (каналов, ширины полосы частот и т. п.) станциями сопряжения и взаимодействует с ЦУКС. Наземный центр управляет также сетью передачи данных и станциями сопряжения.

ЦУКС через телекомандные устройства следит за работоспособностью спутников и состоянием их орбит. Он обрабатывает, отображает в реальном времени и проверяет на соответствие параметрам данные телеметрии, поступающие со спутников; в случае несоответствия требованиям выдает отчет об отклонениях. ЦУКС также распределяет и корректирует положение постоянных орбит посредством команд, передаваемых на спутники. Телекомандное оборудование, расположенное на отдельных станциях сопряжения, обеспечивает прием телеметрии и управление спутниковой группировкой. Сеть передачи данных GDN (Globalstar Data Network) - служит для обеспечения связи между частями наземного сегмента системы (управляется и контролируется ЦУНС) и предоставляет широкий спектр возможностей для связи станций сопряжения, ЦУНС, ЦУКС, телекомандного оборудования и делового офиса системы «Глобалстар». Схема организации связи такова, что все вызовы (как местные, так и международные) обрабатываются и коммутируются в наземной станции сопряжения с последующей передачей в телефонную сеть общего пользования (ТФОП). Это обеспечивает связь с абонентскими терминалами «Глобалстар» и другими наземными телефонными и сотовыми сетями, причем перечень услуг, предоставляемых местными операторами связи, не дублируется, а дополняется. Станция сопряжения подключает спутниковую сеть к наземной сети мобильной связи (ССПС), такой, как AMPS или GSM, или непосредственно к АТС местной телефонной сети (ТФОП) посредством стандартного канала Е1 /Т 1, поддерживающего различные типы протоколов.

Наземный сегмент на территории России включает три станции сопряжения (Москва, Новосибирск, Хабаровск), обеспечивающей около 98 % охвата территории России южнее 70-й параллели с гарантированным качеством обслуживания. Каждая станция сопряжения связана с сетью общего пользования страны и может быть интегрирована с действующими стационарными и сотовыми сетями России. Каждая станция включает в себя антенную площадку с четырьмя антенными комплексами (АК) (диаметр антенны 5 м), приемопередающую радиоаппаратуру, а также оборудование для маршрутизации и коммутации вызовов (отвечает за земную связь, в том числе за GSM-связь).

Коммутационное и канальное оборудование связано волоконно-оптическими линиями с антенной площадкой. Оно осуществляет передачу и прием сигналов CDMA на промежуточной частоте.

Программно-аппаратный комплекс управления оборудованием станции сопряжения обеспечивает не только визуализацию сети в целом, но и оперативное отслеживание спутников, работающих в данный момент с антеннами станции сопряжения. В число функций программного обеспечения (ПО) управления входят формирование ежесуточных отчетов о возникающих неисправностях, работе антенных комплексов, активности абонентов и многое другое. Все российские станции сопряжения соединены между собой магистралями (64 кбит/с).

Система «Глобалстар» для передачи данных в обоих направлениях использует следующий диапазон частот с использованием архитектур CDMA и ТDМА/FDMA:

абонентские линии:

- 1610... 1621,35 МГц (линия вверх);

- 2483,5...2500 МГц (линия вниз).

фидерные линии:

- 5091 ...5250 МГц (линия вверх);

- 6875...7055 МГц (линия вниз).

Абонентские линии обеспечивают передачу между спутниками и конечными пользователями мобильных терминалов, фидерные линии - передачу сообщений пользователя между спутниками и наземными базовыми станциями.

Сегмент пользователя образуют абонентские терминалы нескольких типов:

• портативные (трубка в руке), аналогичные сотовым телефонам;

• мобильные (устанавливаемые на подвижном средстве);

• стационарные телефонные аппараты, концентраторы, таксофоны.

Выпускаются портативные и мобильные абонентские терминалы, предназначенные как для работы только в системе «Глобалстар», так и для работы в системе «Глобалстар» и сотовых сетях. Это - трехмодовые терминалы, позволяющие работать в системах «Глобалстар», АМРС и CDMA, двухмодовые терминалы для работы в системах «Глобалстар» и GSM и одномодовые терминалы предназначенные только для системы «Глобалстар».

Портативные терминалы (переносимые телефонные трубки) одно-, двух- и трехмодовые имеют излучаемую мощность не более 400 мВт, мобильные (портативный терминал с автомобильным адаптером и внешней антенной) - не более 2 Вт, а стационарные терминалы с дополнительным усилителем и внешней антенной с усилением +7 дБ - не более 3,2 Вт. Телефонные аппараты поддерживают не только основной режим речевой связи, «речевой почты» (хранение речевых сообщений для абонента), услуг по передаче письменных сообщений или срочного вызова в экстренной ситуации, но и передачу телефаксных сообщений, передачу данных при пропускной способности до 7,2 кбит/с (работа на несущих частотах в режиме GSM позволяет иметь пропускную способность до 9,6 кбит/с). Это осуществляется через имеющийся последовательный порт ввода/вывода данных, который представляет собой интерфейс с телефаксными аппаратами, компьютерами и другими внешними устройствами.

Общая схема взаимодействия локальных, городских и глобальных вычислительных сетей

Разработка систем распределенной обработки данных предполагает разделение данных по различным, возможно, удаленным узлам. Часто архитектура распределенной системы включает три уровня:

Локальные сети (LAN - Local Area Networks) - сети компьютеров, сосредоточенные на небольшой территории. Протяженность сети составляет 1 ...2 км. Как правило, LAN-сеть располагается в одном или нескольких соседних зданиях и принадлежит одной организации.

Городские сети, сети метрополий (MAN - Metropolitan Area Networks) - сети, объединяющие локальные сети в черте города. Протяженность сети - 100...200 км.

Глобальные сети (WAN - Wide Area Networks) объединяют территориально рассредоточенные сети LAN и MAN, а также удаленные компьютеры. WAN-сети охватывают практически все страны мира.

На рис. 112 представлена схема взаимосвязи сетей LAN, MAN и WAN.

Рис. 112. Схема взаимосвязи различных типов сетей

Сети объединены между собой маршрутизаторами и коммутаторами. Маршрутизатор, в отличие от коммутатора (многопортового моста), выбирает оптимальный путь передачи данных.

Ethernet прошел проверку временем и стал наиболее распространенной сетевой технологией в мире. В этом смысле стандарт 10 GbE имеет целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с альтернативными сетевыми технологиями.

, ATM, (Pocket over Sonet), (Ethernet over SDH), , , DPT/RPR, Fast/Gigabit/10 Gigabit Ethernet