- •Практическое занятие по дисциплине «бжд»

- •«Спасение и оказание первой помощи пострадавшим »

- •1.2.Непрямой массаж сердца

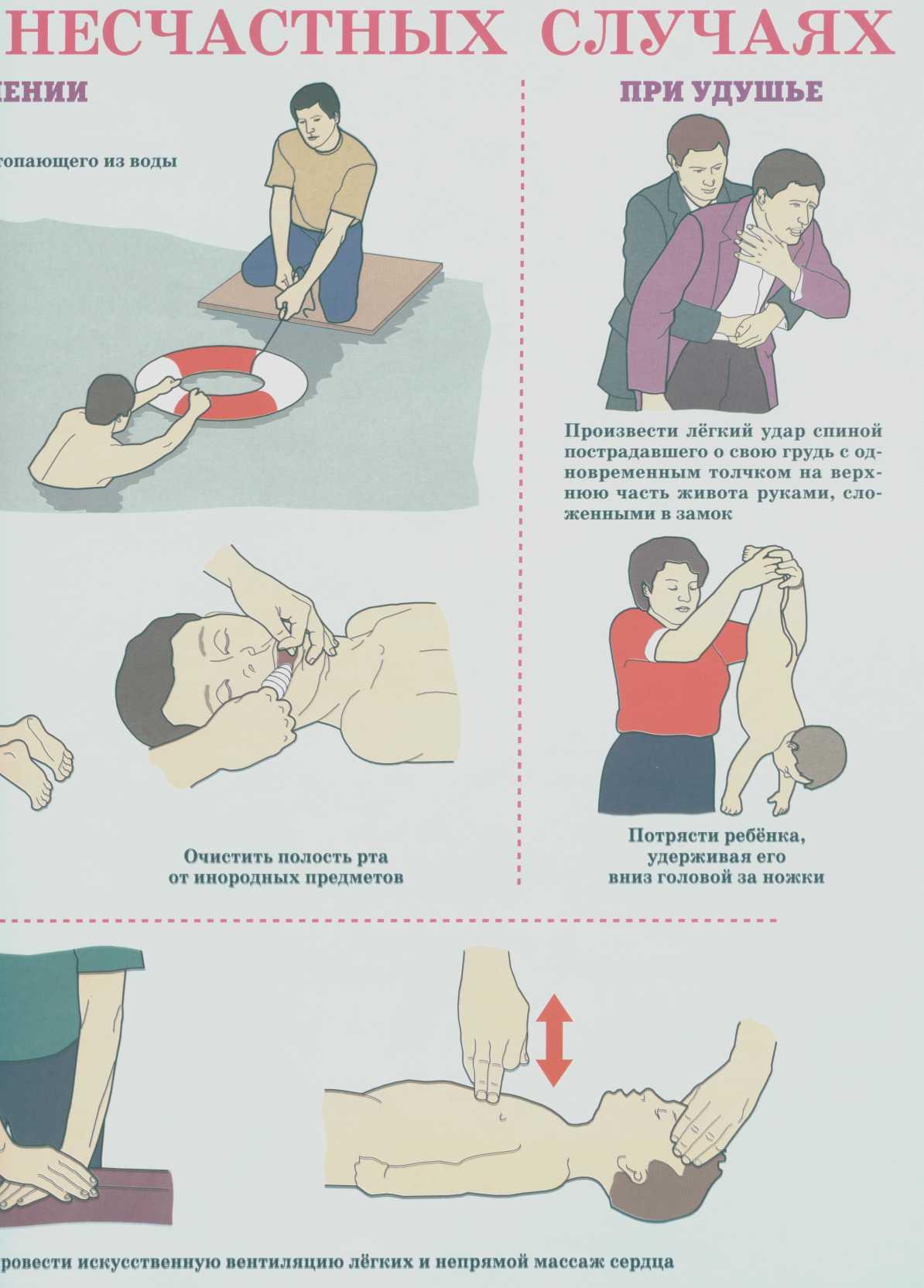

- •1.4 Проведение искусственного дыхания и наружнего масссажа сердца.

- •1.5. Удушье

- •3. Краткие теоретические сведения

- •3.1. Первая помощь при ранах

- •3.2. Основные типовые повязки

- •3.3. Правила наложения бинтовых повязок:

- •3.4. Мягкие повязки на отдельНые части тела

- •3.4.1. Повязки на голову

- •3.4.2. Косыночная повязка

- •3.4.3. Повязка по маштафарову

- •3.4.4. Пластырные повязки

- •4. Краткие теоретические сведения

- •4.1. Первая (доврачебная) помощь при ушибах

- •4.2. Переломы костей конечностей, Транспортная иммобилизация

- •4.3. Основные правила иммобилизации

- •4.3. Основные правила иммобилизации

- •3. Помощь при синдроме длительного сдавливания

- •Варианты задания Таблица №1

1.2.Непрямой массаж сердца

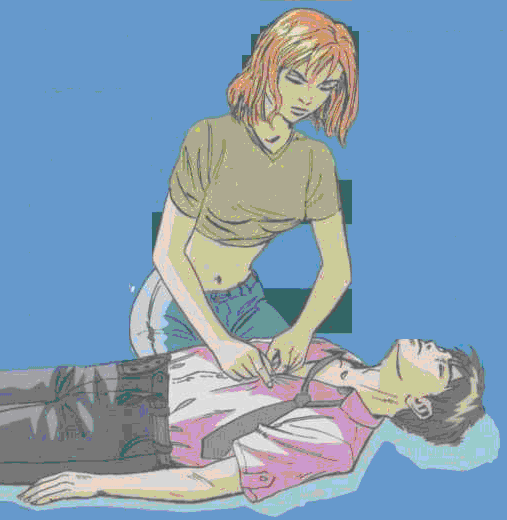

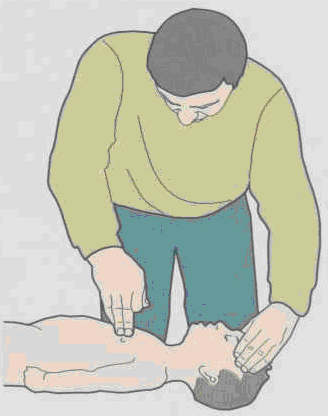

1. Пострадавшего укладывают на спину на жесткое основание (землю, пол и т.п., так как при массаже на мягком основании можно повредить печень), расстегивают поясной ремень и верхнюю пуговицу на груди (полезно также поднять ноги пострадавшего примерно на полметра над уровнем груди) (Рис.4).

Рис.4.Положение пострадавшего при непрямом массаже сердца

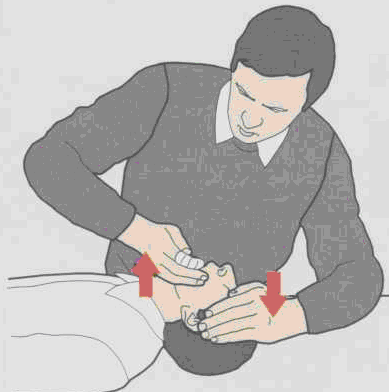

2. Спасатель становится сбоку от пострадавшего, одну руку ладонью вниз (после резкого разгибания руки в лучезапястном суставе) кладет на нижнюю половину грудины пострадавшего так, чтобы ось лучезапястного сустава совпадала с длинной осью грудины (срединная точка грудины соответствует второй-третьей пуговице на рубашке или блузке)(Рис.5).

Рис.5. Положение спасателя и рук для проведения непрямого массажа сердца

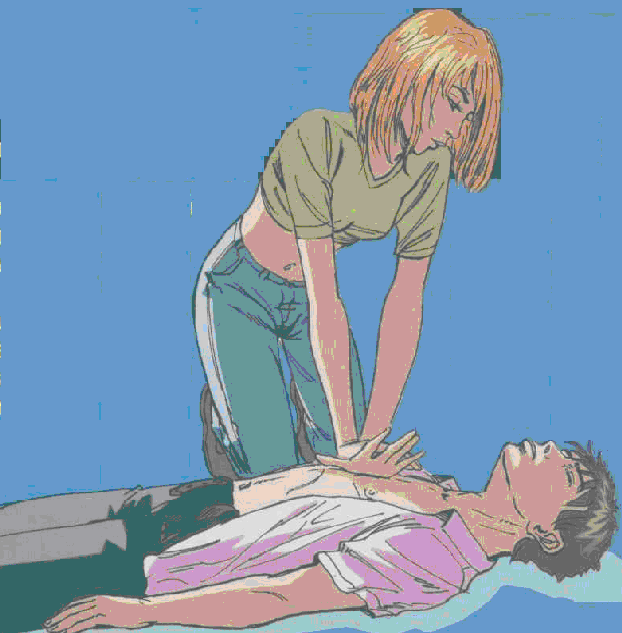

3. Вторую руку для усиления надавливания на грудину спасатель накладывает на тыльную поверхность первой. При этом пальцы обеих рук должны быть приподняты, чтобы они не касались грудной клетки при массаже, а руки должны быть строго перпендикулярны по отношению к поверхности грудной клетки пострадавшего, чтобы обеспечить строго вертикальный толчок грудины, приводящий к ее сдавливанию. Любое другое положение рук спасателя недопустимо и опасно для пострадавшего.

4. Спасатель становится по возможности устойчиво так, чтобы была возможность надавливать на грудину руками, выпрямленными в локтевых суставах. За тем быстро наклоняется вперед, перенося тяжесть тела на руки, и тем самым прогибает грудину примерно на 4-5 см, у подростка –на 3 см., у годовалого ребенка – на 1 см. При этом необходимо следить, чтобы надавливание производилось не на область сердца, а на грудину. Средняя сила нажима на грудину составляет около 50 кг, поэтому массаж следует проводить не только за счет силы рук, но и массы туловища.

Рис.6.Положение оказывающего помощь при проведении наружнего массажа сердца.

5. После короткого надавливания на грудину нужно быстро отпустить ее так, чтобы искусственное сжатие сердца сменилось его расслаблением. Во время расслабления сердца не следует касаться руками грудной клетки пострадавшего.

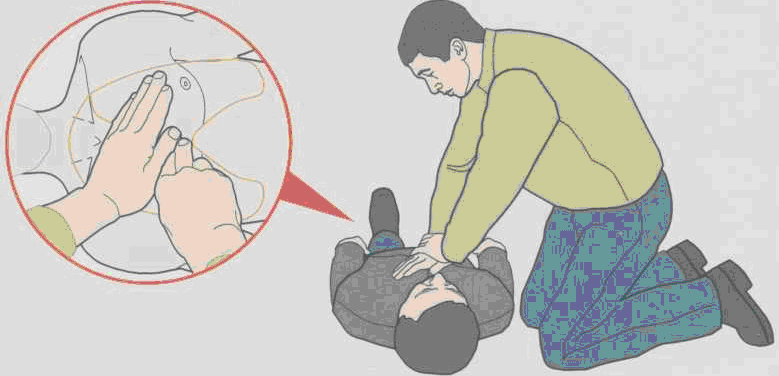

6. Оптимальный темп непрямого массажа сердца для взрослого составляет 60-70 надавливаний в минуту. Детям в возрасте до 10-12 лет закрытый массаж сердца производят одной рукой, делая в минуту 80-100 надавливаний (Рис.7 а), а младенцам - двумя пальцами (указательным и средним) с частотой до 100-120 надавливаний в минуту (Рис 7 б,в).

а б в

Рис.7. Положение оказывающего помощь при проведении наружнего массажа сердца : а- детям до 10 лет, б, в – младенцам.

Возможное осложнение в виде перелома ребер при проведении непрямого массажа сердца, который определяют по характерному хрусту во время сдавливания грудины, не должно останавливать процесса массажа.

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. Пульс на сонных артериях во время массажа должен хорошо прощупываться, если его определяет другой человек. После того как восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное дыхание при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы естественный и искусственные вдохи совпали. При восстановлении полноценного самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно прекратить, только при передаче пострадавшего в руки медицинского работника. При неэффективности искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях во время массажа не определяется) реанимацию прекращают через 30 мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ.

Процесс дыхания состоит из ритмично повторяющихся вдохов и выдохов. При вдохе благодаря сокращению определенных мышц (межреберные мышцы, диафрагма) грудная клетка расширяется, воздух заполняет бронхи и альвеолы, вследствие чего расширяются и легкие. Вслед за этим мышцы расслабляются, грудная клетка спадается, сжимая легкие и вытесняя из них воздух — происходит выдох. Частота дыхания у здорового взрослого человека 16—18 в минуту.

Каждое легкое лежит в изолированной полости, выстланной оболочкой — плеврой. В плевральной полости нет воздуха и давление в ней отрицательное. При травме грудной клетки и повреждении плевры в плевральную полость поступает воздух — легкое спадается и теряет способность участвовать в дыхании. Приступая к проведению искусственного дыхания, предварительно по возможности необходимо обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха — расстегнуть ему воротник, ремень, пояс и другие стесняющие дыхание части одежды.

Ознакомится с техникой искусственного дыхания способом «рот в рот» (см. рис.8):

Рис.8. Техника искусственного дыхания способом «рот в рот».

1. Быстро очищают рот пострадавшего двумя пальцами или пальцем, обернутым тканью (носовым платком, марлей), и запрокидывают его голову в затылочном суставе.

2. Спасатель встает сбоку от пострадавшего, кладет одну руку на его лоб, а другую - под затылок и поворачивает голову пострадавшего (при этом рот, как правило, открывается) максимально запрокидывают назад, чтобы удержать её в таком положении под лопатки что-нибудь подкладывают.

3. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает выдох и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими губами область его рта. При этом ноздри пострадавшего нужно зажать большим и указательным пальцами руки, лежащей на лбу, или прикрыть своей щекой (утечка воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя).

4. После герметизации спасатель делает быстрый выдох, вдувая воздух в дыхательные пути и легкие пострадавшего. При этом вдох пострадавшего должен длиться около секунды и по объему достигать 1 —1,5 л. чтобы вызвать достаточную стимуляцию дыхательного центра.

5. После окончания выдоха спасатель разгибается и освобождает рот пострадавшего. Для этого голову пострадавшего, не разгибая, повернуть в сторону и противоположное плечо поднять так, чтобы рот оказался ниже груди. Выдох пострадавшего должен длиться около 2 с, во всяком случае быть вдвое продолжительнее вдоха.

6. В паузе перед следующим вдохом спасателю нужно сделать 1— 2небольших обычных вдоха-выдоха для себя. После этого цикл повторяется сначала. Частота таких циклов — 12—15 в мин.

При проведении искусственного дыхания детям одновременно охватывают рот и нос. Объем вдоха необходимо соразмерять с возрастом ребенка. Новорожденному достаточно объема воздуха, находящегося в полости рта у взрослого. Чем меньше ребенок, тем меньше ему нужно воздуха для вдоха и тем чаще следует производить вдувание по сравнению с взрослым человеком (до 15— 18 раз в минуту). Поэтому вдувание должно быть неполным и менее резким, чтобы не повредить дыхательные пути пострадавшего.

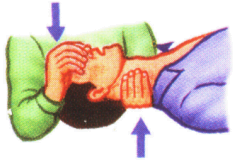

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого четырьмя пальцами обеих рук захватывают нижнюю челюсть сзади за углы и, упираясь большими пальцами в ее край ниже углов рта, оттягивают и выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних (рис.9 ).

Рис.9 Выдвижение челюстей вперед при их плотном сжатии.

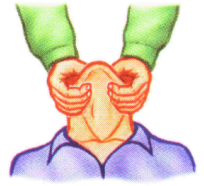

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, воздух в его легкие нужно вдувать через нос (способ «изо рта в нос»). Для этого голову пострадавшего также одной рукой удерживают в запрокинутом положении, а другой рукой закрывают ему рот. Затем оказывающий помощь, сделав глубокий вдох, через платок охватывает своими губами нос пострадавшего и вдувает в него воздух. Как только грудная клетка пострадавшего расширится, оказывающий помощь отнимает свой рот от его носа и снимает руку с его рта — происходит выдох.(Рис.10).

Рис.10 .Техника искусственного дыхания способом «рот в нос».

Искусственное дыхание другими способами производится только тогда, когда по каким-либо причинам (например, ранение лица) применение способов «изо рта в рот» и «изо рта в нос» невозможно.

Способ Сильвестра. Пострадавший лежит на спине. Оказывающий помощь становится у него в изголовье, берет обе его руки за предплечья и вытягивает над головой — происходит вдох. Затем согнутые в локтевых суставах руки пострадавшего он прижимает к его грудной клетке и, продолжая держать их за предплечья, своими руками оказывает давление на нижний отдел грудной клетки пострадавшего, происходит выдох. Движения (вдох — выдох) повторяют с частотой 16—18 в минуту. Способ неприменим при наличии у пострадавшего повреждения рук или грудной клетки.