- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Вопрос 8

- •Вопрос 9

- •Вопрос 10

- •Вопрос 12

- •Вопрос 13

- •Вопрос 14

- •Вопрос 15

- •Вопрос 16

- •Вопрос 17

- •Вопрос 18

- •Вопрос 19

- •Вопрос 20

- •Вопрос 21

- •Применение катализа в промышленности[править | править вики-текст] Гидрирование[править | править вики-текст]

- •Гомогенный катализ[править | править вики-текст]

- •Гетерогенный катализ[править | править вики-текст]

- •Вопрос 22

- •Вопрос 23

- •Вопрос 24

- •Сильные и слабые электролиты

- •Вопрос 25

- •10. Электропроводность растворов электролитов

- •Вопрос 26

Вопрос 14

Физическая идея метода : делокализация электронной плотности между всеми ядрами.Энергетические диаграммы молекулярных орбиталей для бинарных гомоядерных молекул σ и п – молекулярные орбитали

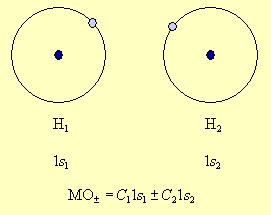

ММО исходит из того , что каждую МО представляют в виде алгебраической суммы (линейной комбинации ) атомных орбиталей

1. Метод молекулярных орбиталей

Метод молекулярных орбиталей (МО) наиболее нагляден в его графической модели линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО). Метод МО ЛКАО основан на следующих правилах.

1. При сближении атомов до расстояний химических связей из атомных орбиталей (АО) образуются молекулярные.

2. Число полученных молекулярных орбиталей равно числу исходных атомных.

3. Перекрываются атомные орбитали, близкие по энергии. В результате перекрывания двух атомных орбиталей образуются две молекулярные. Одна из них имеет меньшую энергию по сравнению с исходными атомными и называетсясвязывающей, а вторая молекулярная орбиталь обладает большей энергией, чем исходные атомные орбитали, и называетсяразрыхляющей.

4. При перекрывании атомных орбиталей возможно образование и -связи (перекрывание по оси химической связи), и -связи (перекрывание по обе стороны от оси химической связи).

5. Молекулярная орбиталь, не участвующая в образовании химической связи, носит название несвязывающей. Ее энергия равна энергии исходной АО.

6. На одной молекулярной орбитали (как, впрочем, и атомной) возможно нахождение не более двух электронов.

7. Электроны занимают молекулярную орбиталь с наименьшей энергией (принцип наименьшей энергии).

8. Заполнение вырожденных (с одинаковой энергией) орбиталей происходит последовательно по одному электрону на каждую из них.

Метод молекулярных орбиталей исходит из того, что каждую молекулярную орбиталь представляют в виде алгебраической суммы (линейной комбинации) атомных орбиталей. Например, в молекуле водорода в образовании МО могут участвовать только 1s атомные орбитали двух атомов водорода, которые дают две МО, представляющие собой сумму и разность атомных орбиталей 1s1 и 1s2 – МО± = C11s1 ±C21s2.

|

|

Вопрос 15

Ионная связь — химическая связь, образующаяся между атомами с большой разностью электроотрицательностей, при которой общая электронная пара полностью переходит к атому с большей электроотрицательностью.

Способность элементов образовывать простые ионы обусловлена электронной структурой их атомов. Эту способность можно оценить энергией ионизации и сродством атомов к электрону. Легче всего образуют катионы щелочные и щелочно-земельные металлы. Так как ион может притягивать к себе ионы противоположного знака в любом направлении, ионная связь в отличие от ковалентной отличается ненаправленностью.

Взаимодействие друг с другом двух ионов противоположного знака не может привести к полной взаимной компенсации их силовых полей. Поэтому они могут притягивать и другие ионы противоположного знака, то есть ионная связь отличается ненасыщенностью. Анион — отрицательно заряженный ион. Характеризуется величиной отрицательного заряда; например, Cl− — однозарядный анион, а SO42− — двухзарядный анион. В электрическом поле анионы перемещаются к положительному электроду — аноду. Анионы имеются в растворах большинства солей, кислот и оснований, а также в кристаллических решетках соединений с ионной связью и в расплавах.

Катион — положительно заряженный ион. Характеризуется величиной положительного электрического заряда: например, NH4+ — однозарядный катион, Ca2+ — двухзарядный катион.

Переход имплантационной технологии из лабораторий в промышленность ввел в действие мощный экономический фактор оценки - производительность и стоимость операции. Особенно остро этот вопрос встал именно в связи с “имплантационной металлургией” или имплантацией больших доз, где решающим фактором стоимости всей технологии становится производительность имплантационного оборудования. Даже в полупроводниковой технологии, где размеры обрабатываемой поверхности незначительны, длительность и стоимость операции легирования эмиттерных слоев на стандартном имплантационном оборудовании оказалась непомерно высокой; для потребностей же машиностроения эта проблема усугубляется и масштабом производства, и дешевизной остальных операций технологической цепочки.