- •1. Развитие представлений о природе света.

- •2. Понятие о когерентности электромагнитных волн.

- •3. Интерференция света. Условие интерферентности волн.

- •4. Методы наблюдения интерференции света. Метод Юнга.

- •6. Расчет интерференциоии от 2-х источников света

- •5. Методы наблюдения интерференции света. Зеркала Френеля.

- •7. Интерференция в тонких пленках.

- •8. Ннтерференционные приборы и их применение.

- •9. Принцип Гюйгенса-Френеля.

- •10. Метод зон Френеля.

- •11. Явление дифракции. Дифракция Френеля на круглом отверстии.

- •Дифракция френеля на круглых отверстиях

- •12. Явление дифракции. Дифракция Френеля на непрозрачном диске.

- •14. Дифракционная решетка. Главные и дополнительные максимумы и минимумы.

- •15. Расчет формулы дифракционной решетки

- •16. Применение дифракционной решетки. Разрешающая способность.

- •Применение явлений д-ии света

- •17. Дифракция рентгеновских лучей.

- •18 .Основы голограмм.

- •19. Дисперсия света.

- •33. Квантовая теория Планка. Формула Планка.

- •20. Электронная теория дисперсии света.

- •21. Поглощение света. Закон Бугера.

- •В прозрачных изотропных средах и в кристаллах куб. Системы может возникать двойной луч преломления под влиянием внеш. Воздейс–й, в частности это происходит при мех. Дифор. Тв. Тел.

- •27. Вращение плоскости поляризации. Эффект Фарадея.

- •28. Тепловое излучение и его характеристики.

- •29. Закон Кирхгофа для равновесного излучения.

- •30 Абсолютно черное тело. Закон Стефана-Больцмана.

- •72. Ядерные реакции и законы сохранения.

- •31. Абсолютно черное тело. Закон смещения Вина.

- •32. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса.

- •34. Внешний фотоэффект и его законы.

- •35. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

- •36. Модель атома Резерфорда и ее недостатки.

- •37. Закономерности в спектре излучения атома водорода.

- •38. Постулаты Бора. Модель атома Бора.

- •39. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества.

- •44. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.

- •40. Волны де Бройля и их свойства.

- •41. Соотношение неопределенности Гейзенберга.

- •42. Волновая функция и её статический смысл.

- •43. Общее уравнение Шредингера нерелятивистской квантовой механики

- •45. Прохождение частицы через потенциальный барьер.

- •46. Решение уравнения Шредингера для водородоподобных атомов

- •47. Квантовые числа, их физический смысл.

- •49. Спин электрон. Спиновое квантовое число.

- •48. Пространственное распределение электрона в атоме водорода.

- •50. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям.

- •55. Спонтанное и вынужденное излучение фотонов.

- •51. Периодическая система Менделеева.

- •52. Рентгеновские спектры. Природа сплошного и характеристического рентгеновских спектров.

- •73. Реакция деления ядер.

- •53. Физическая природа химической связи в молекулах. Понятие об энергетических уровнях.

- •54. Колебательные и вращательные спектры молекул.

- •56. Принцип работы квантового генератора.

- •57. Твердотельные и газоразрядные лазеры. Их применение.

- •58. Фононы. Теплоемкость кристаллической решетки.

- •59. Элементы зонной теории в кристаллах.

- •60. Энергетические зоны в кристаллах. Валентная и зона проводимости.

- •61. Заполнение зон: диэлектрики, проводники, полупроводники по зонной теории.

- •63. Основы квантовой теории электропроводимости металла. Сверхпроводимость.

- •66. Электронные и дырочные полупроводники.

- •62. Понятие о квантовой статистике Ферми-Дирака. Уровень Ферми.

- •64. Собственная проводимость полупроводников.

- •65. Примесная проводимость полупроводников.

- •67. Контакт электронного и дырочного полупроводников …

- •68. Строение атомных ядер. Массовое и зарядовые числа. Нуклоны.

- •69. Взаимодействие нуклонов. Свойства и природа ядерных сил.

- •71. Правила смещения. Α-распад. Взаимопревращения …

- •70. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.

- •75. Термоядерная реакция и проблемы её управления.

- •76. Элементарные частицы. Космическое излучение. …

- •74. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор.

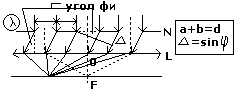

14. Дифракционная решетка. Главные и дополнительные максимумы и минимумы.

Д![]()

![]() ифракционная

решетка – совокупность щелей одинаковой

ширины, разделенных одинаковыми

непрозрачными промежутками. Решетки

бывают прозрачными и отражательными.

Рассмотрим оптическую схему действия

прозрачной дифракционной решетки. Пусть

плоская монохромная волна падает

нормально на дифракционную решетку,

состоящую изN

щелей шириной а, разделенными промежутками

b.

a+b

– период решетки (постоянная решетки)

d,

т.к. волна падает нормально, то волновой

фронт достигает плоскостей всех щелей

одновременно => все щели испускают

вторичные волны в одинаковой фазе.

Выделим вторичные волны, идущие под

углом φ к плоскостям щелей. Они соберутся

в некоторой точке р экрана. Если бы

волны, идущие от различных щелей, были

некогерентны, то результирующая картина

на экране не отличалась бы от картины,

наблюдаемой при дифракции на одной

щели. Лишь все интенсивности возросли

бы в N(c.2)

раз. A=Nai;

J=N(c.2)Ji.

Однако вторичные волны, идущие от

различных щелей когерентны, и это

усложняет результирующую картину на

экране, т.к. кроме интерференции вторичных

волн, идущих от каждой точки внутри

каждой щели, будет иметь место интерференция

N

дифрагированных волн, идущих от различных

щелей. Иными словами, кроме дифракции

на одной щели будет интерференция N

дифрагированных пучков. Для нахождения

условия max

и min

на экране, воспользуемся графическим

методом, для этого разобьем открываемую

щелями часть волнового фронта на малые

параллельные лучам участки, и обозначим

вектор амплитуду, испускаемую таким

малым участком, a(в)i.

Тогда A(в)=Σ

[по I

щели] a(в)i+Σ

[по II

щели] a(в)i+…+Σ

[по N

щели] a(в)i=A1(в)+A2(в)+…+AN(в),

где Ai(в)

– вектор амплитуды в точке р всей i-ой

щелью. Модули вект. |Ai(в)|

одинаковы и определяются углом дифракции

φ. Каждый последующий вектор повернут

по отношению к предыдущему на угол δ,

равный разности фаз, создаваемых в точке

р колебаниями от 2-х соседних щелей.

Разность фаз ∆ определяется разностью

хода ∆=dsinφ.

Очевидно, что min

интенсивности на экране останется на

тех же местах, что и при дифракции на

одной щели, ибо те направления, вдоль

которых ни одна щель света не посылает,

не получит его и при N

щелях. Т.о. условие min

– asinφ=kλ

(1), сохраняется и при дифракции на многих

щелях. (1) – условие min,

которое носит название главного или

прежнего. Если разность фаз δ от 2-х

соседних щелей равна нулю, то все векторы

ai(в)

(и Ai(в))

располагаются вдоль одной линии. =>

∆=dsinφ=0

(2) (т.к. δ=2π∆/λ).

Т.о. условие (2) – условие главного max

(или нулевого) в точке р будет всякий

раз и тогда, когда разность фаз между

соседними колебаниями δ=+ - 2kπ,

k=1,2,3.

В этом случае все векторы ai(в)

располагаются вдоль одной прямой. Т.о.

условие + - 2kπ=2π∆/λ,

dsinφ=+

- kλ

(3), где k=0,1,2,

есть условие главных max

на экране. Min

в точке р будут всякий раз тогда

ифракционная

решетка – совокупность щелей одинаковой

ширины, разделенных одинаковыми

непрозрачными промежутками. Решетки

бывают прозрачными и отражательными.

Рассмотрим оптическую схему действия

прозрачной дифракционной решетки. Пусть

плоская монохромная волна падает

нормально на дифракционную решетку,

состоящую изN

щелей шириной а, разделенными промежутками

b.

a+b

– период решетки (постоянная решетки)

d,

т.к. волна падает нормально, то волновой

фронт достигает плоскостей всех щелей

одновременно => все щели испускают

вторичные волны в одинаковой фазе.

Выделим вторичные волны, идущие под

углом φ к плоскостям щелей. Они соберутся

в некоторой точке р экрана. Если бы

волны, идущие от различных щелей, были

некогерентны, то результирующая картина

на экране не отличалась бы от картины,

наблюдаемой при дифракции на одной

щели. Лишь все интенсивности возросли

бы в N(c.2)

раз. A=Nai;

J=N(c.2)Ji.

Однако вторичные волны, идущие от

различных щелей когерентны, и это

усложняет результирующую картину на

экране, т.к. кроме интерференции вторичных

волн, идущих от каждой точки внутри

каждой щели, будет иметь место интерференция

N

дифрагированных волн, идущих от различных

щелей. Иными словами, кроме дифракции

на одной щели будет интерференция N

дифрагированных пучков. Для нахождения

условия max

и min

на экране, воспользуемся графическим

методом, для этого разобьем открываемую

щелями часть волнового фронта на малые

параллельные лучам участки, и обозначим

вектор амплитуду, испускаемую таким

малым участком, a(в)i.

Тогда A(в)=Σ

[по I

щели] a(в)i+Σ

[по II

щели] a(в)i+…+Σ

[по N

щели] a(в)i=A1(в)+A2(в)+…+AN(в),

где Ai(в)

– вектор амплитуды в точке р всей i-ой

щелью. Модули вект. |Ai(в)|

одинаковы и определяются углом дифракции

φ. Каждый последующий вектор повернут

по отношению к предыдущему на угол δ,

равный разности фаз, создаваемых в точке

р колебаниями от 2-х соседних щелей.

Разность фаз ∆ определяется разностью

хода ∆=dsinφ.

Очевидно, что min

интенсивности на экране останется на

тех же местах, что и при дифракции на

одной щели, ибо те направления, вдоль

которых ни одна щель света не посылает,

не получит его и при N

щелях. Т.о. условие min

– asinφ=kλ

(1), сохраняется и при дифракции на многих

щелях. (1) – условие min,

которое носит название главного или

прежнего. Если разность фаз δ от 2-х

соседних щелей равна нулю, то все векторы

ai(в)

(и Ai(в))

располагаются вдоль одной линии. =>

∆=dsinφ=0

(2) (т.к. δ=2π∆/λ).

Т.о. условие (2) – условие главного max

(или нулевого) в точке р будет всякий

раз и тогда, когда разность фаз между

соседними колебаниями δ=+ - 2kπ,

k=1,2,3.

В этом случае все векторы ai(в)

располагаются вдоль одной прямой. Т.о.

условие + - 2kπ=2π∆/λ,

dsinφ=+

- kλ

(3), где k=0,1,2,

есть условие главных max

на экране. Min

в точке р будут всякий раз тогда![]() ,

когда ломанная из векторов Ai(в)

превращается в замкнутую ломанную.

Вект. AN(в)

образует с осью отсчета ОХ угол δN.

δN=+

- 2kπ

– он будет параллелен оси ОХ.

,

когда ломанная из векторов Ai(в)

превращается в замкнутую ломанную.

Вект. AN(в)

образует с осью отсчета ОХ угол δN.

δN=+

- 2kπ

– он будет параллелен оси ОХ.

δ =+

- (2kπ)/N;

+ - (2kπ)/N=+

- (2π∆)/λ

(1), ∆=+ - kλ/N;

dsinφ=

+ - kλ/N

(4), k≠N,2N,3N…,

т.к. minàmax.

(4) опредлеляет положение на экране min,

которые называются добавочными. Между

2-мя добавочными min

находится добвочные max,

интенсивность которых мала. При этом

сопоставление (3) и (4) соотношений

позволяет увидеть, что между 2-мя главными

max,

будет (N-1)

добавочный min,

и (N-2)

добавочный max.

=+

- (2kπ)/N;

+ - (2kπ)/N=+

- (2π∆)/λ

(1), ∆=+ - kλ/N;

dsinφ=

+ - kλ/N

(4), k≠N,2N,3N…,

т.к. minàmax.

(4) опредлеляет положение на экране min,

которые называются добавочными. Между

2-мя добавочными min

находится добвочные max,

интенсивность которых мала. При этом

сопоставление (3) и (4) соотношений

позволяет увидеть, что между 2-мя главными

max,

будет (N-1)

добавочный min,

и (N-2)

добавочный max.