ВОПРОСЫ_И_Лекции по КГ

.pdfмелкие детали. В сетчатке также находится 75-150 млн. палочек, чувствительных к очень низким уровням освещенности. К одному нерву присоединено сразу несколько палочек, поэтому они не способны различать мелкие детали. Интересно, что цвет воспринимается только колбочками, т. е. при низкой освещенности, когда колбочки теряют свою чувствительность, предметы кажутся черно-белыми.

Из опытов известно, что чувствительность глаза к яркости света изменяется по логарифмическому закону. Пределы чувствительности к яркости чрезвычайно широки, порядка 1010, однако глаз не в состоянии одновременно воспринять весь этот диапазон. Глаз реагирует на гораздо меньший диапазон значений относительно яркости, распределенный вокруг уровня адаптации к освещенности. Скорость адаптации к яркости неодинакова для различных частей сетчатки, но тем не менее очень высока. Экстремумы диапазона относительной яркости воспринимаются соответственно как черный и белый.

Глаз приспосабливается к «средней» яркости обозреваемой сцены; поэтому область с постоянной яркостью (интенсивностью) на темном фоне кажется ярче или светлее, чем на светлом фоне. Это явление называется одновременным контрастом. То же самое происходит при наблюдении уличного фонаря днем и ночью: если смотреть на фонарь днем, то средняя освещенность сцены выше, чем ночью. Поэтому уровень контраста ниже, и кажется, что интенсивность (яркость) фонаря меньше. Похожее на одновременный контраст явление существует и для цветов.

Еще одним свойством глаза, имеющим значение для машинной графики, является то, что границы областей постоянной интенсивности кажутся более яркими, в результате чего области с постоянной интенсивностью воспринимаются, как имеющие переменную интенсивность. Это явление называется эффектом полос Маха по имени открывшего его австрийского физика Эрнста Маха. Эффект полос Маха наблюдается, когда резко изменяется наклон кривой интенсивности. Если кривая интенсивности вогнута, то в этом месте поверхность кажется светлее, если выпукла - темнее.

5. Построение реалистических изображений

Процесс создания реалистичного изображения сцены можно представить как графический конвейер, на который различные объекты ставят свои элементы – точки, отрезки, полигоны – для последующей обработки. Пройдя через участки геометрических преобразований в пространстве, они проецируются на картинную плоскость, отсекаются окном вывода, далее элементы поступают на этап удаления, где определяется их взаимное экранирование и степень видимости наблюдателем. В результате из видимых фрагментов формируется растр изображения в желаемой цветовой палитре: черно-белой или цветной. Далее рассчитывается цвет, освещение, тени, фактура и другие параметры, окончательно создающие реалистичное изображение. Процессы создания реалистических изображений используются при синтезе реалистичных изображений и при реалистичном оживлении синтезированных объектов. В расчетах учитывают следующие источники света: излучающие и отражающие источники; точечные источники; распределенные источники; рассеянный свет, в расчетах участвуют типы поверхностей: отражающие; поглощающие; полупрозрачные; рассеивающие.

5.2. Простая модель освещения

121

Световая энергия, падающая на поверхность, может быть поглощена, отражена или пропущена. Частично она поглощается и превращается в тепло, а частично отражается или пропускается. Объект можно увидеть, только если он отражает или пропускает свет; если же объект поглощает весь падающий свет, то он невидим и называется абсолютно черным телом. Количество поглощенной, отраженной или пропущенной энергии зависит от длины волны света. При освещении белым светом, в котором интенсивность всех длин волн снижена примерно одинаково, объект выглядит серым. Если поглощается почти весь свет, то объект кажется черным, а если только небольшая его часть - белым. Если поглощаются лишь определенные длины волн, то у света, исходящего от объекта, изменяется распределение энергии и объект выглядит цветным. Цвет объекта определяется поглощаемыми длинами волн.

Свойства отраженного света зависят от строения, направления и формы источника света, от ориентации и свойств поверхности. Отраженный от объекта свет может также быть диффузным или зеркальным. Диффузное отражение света происходит, когда свет как бы проникает под поверхность объекта, поглощается, а затем вновь испускается. При этом положение наблюдателя не имеет значения, так как диффузно отраженный свет рассеивается равномерно по всем направлениям. Зеркальное отражение происходит от внешней поверхности объекта.

При диффузном отражении пользуются законом Ламберта:

Падающий свет рассеивается во все стороны с одинаковой интенсивностью. Освещенность точки пропорциональна доле ее площади, видимой от источника.

Итак, свет точечного источника отражается от идеального рассеивателя по закону косинусов Ламберта: интенсивность отраженного света пропорциональна косинусу угла между направлением света и нормалью к поверхности, т. е.

I = Ilkdcosθ |

0 <= θ <= π/2 |

где I - интенсивность отраженного |

света, Il - интенсивность точечного |

источника, kd - коэффициент диффузного отражения (0 <= kd <= 1), θ - угол между направлением света и нормалью к поверхности. Если θ > π/2, то источник света расположен за объектом. Коэффициент диффузного отражения kd зависит от материала и длины волны света, но в простых моделях освещения обычно считается постоянным.

Поверхность предметов, изображенных при помощи простой модели освещения с ламбертовым диффузным отражением, выглядит блеклой и матовой. Предполагается, что источник точечный, поэтому объекты, на которые не падает прямой свет, кажутся черными. Однако на объекты реальных сцен падает еще и рассеянный свет, отраженный от окружающей обстановки, например от стен комнаты. Рассеянному свету соответствует распределенный источник. Поскольку для расчета таких источников требуются большие вычислительные затраты, в машинной графике они заменяются на коэффициент рассеяния - константу, которая входит в формулу в линейной комбинации с членом Ламберта:

I = Iaka + Ilkdcosθ 0 <= θ <= π/2

где Ia - интенсивность рассеянного света, ka - коэффициент диффузного отражения рассеянного света (0 <= ka <= 1). Пусть даны два объекта, одинаково ориентированные относительно источника, но расположенные на разном расстоянии от него. Если найти их интенсивность по данной формуле, то она окажется одинаковой. Это значит, что, когда предметы перекрываются, их невозможно

122

различить, хотя интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника, и объект, лежащий дальше от него, должен быть темнее. Если предположить, что источник света находится в бесконечности, то диффузный член модели освещения обратится в нуль. В случае перспективного преобразования сцены в качестве коэффициента пропорциональности для диффузного члена можно взять расстояние d от центра проекции до объекта. Но если центр проекции лежит близко к объекту, то 1/d2 изменяется очень быстро, т. е. у объектов, лежащих примерно на одинаковом расстоянии от источника, разница интенсивностей чрезмерно велика. Как показывает опыт, большей реалистичности можно добиться при линейном затухании. В этом случае модель освещения выглядит так:

I = Iaka + (Ilkdcosθ)/(d + K)

где K - произвольная постоянная.

Если предполагается, что точка наблюдения находится в бесконечности, то d определяется положением объекта, ближайшего к точке наблюдения. Это означает, что ближайший объект освещается с полной интенсивностью источника, а более далекие — с уменьшенной. Для цветных поверхностей модель освещения применяется к каждому из трех основных цветов.

Интенсивность зеркально отраженного света зависит от угла падения, длины волны падающего света и свойств вещества. Зеркальное отражение света является направленным. Угол отражения от идеальной отражающей поверхности (зеркала) равен углу падения, в любом другом положении наблюдатель не видит зеркально отраженный свет. Если поверхность не идеальна, то количество света, достигающее наблюдателя, зависит от пространственного распределения зеркального отраженного света. У гладких поверхностей распределение узкое или сфокусированное, у шероховатых — более широкое.

Благодаря зеркальному отражению на блестящих предметах появляются световые блики. Из-за того что зеркально отраженный свет сфокусирован вдоль вектора отражения, блики при движении наблюдателя тоже перемещаются. Более того, так как свет отражается от внешней поверхности (за исключением металлов и некоторых твердых красителей), то отраженный луч сохраняет свойства падающего. Например, при освещении блестящей синей поверх ности белым светом возникают белые, а не синие блики.

Закраска объектов с гладкими формами

В большинстве случаев объекты задаются набором плоских выпуклых граней. Поэтому при построении изображения естественно воспользоваться этой простотой. Существуют три простейших метода закраски, дающих достаточно приемлемые результаты - метод постоянного закрашивания, метод Гуро, метод Фонга.

Flatметод постоянного закрашивания

самый простой из всех методов.

Основная идея: каждая грань закрашивается одним цветом.

123

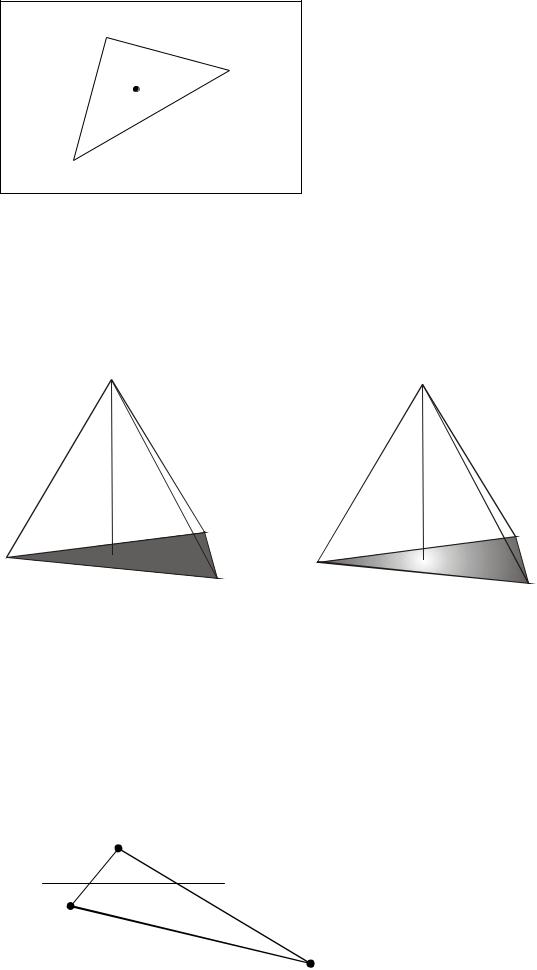

Рис. 3.2.1

Рассчитывается яркость в одной точке (например, в центре тяжести для выпуклых многоугольников) грани (по Ламберту) и производится заливка грани полученным цветом.

Метод закраски Гуро

Обеспечивает непрерывность освещенности. Основная идея: заливка осуществляется с учетом линейной интерполяции яркости, вычисляется яркость только для вершин

многоугольника.

S S

|

|

V3 |

|

V3 |

|

|

|

|

|

V1 |

|

V2 |

V |

V |

|

1) |

1 |

||

|

|

|

||

|

|

2) |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.2.2 |

|

|

Пусть задана плоская грань V1 V2 V3(рис 5.2.2). Найдем значение освещенности в |

||||

каждой ее вершине. Обозначим получившиеся значения через I1, I2, I3. |

Рисуя грань V1 |

|||

V2 V3 построчно (рис 5.2.3), находим |

значения освещенности в |

конце каждого |

||

горизонтального отрезка путем линейной интерполяции значений вдоль ребер. При рисовании очередного отрезка AB будем считать, интенсивность изменяется от I(A) до I(B) линейно.

V1

A B

P

V2

V3

124

Рис 3.2.3

Недостаток метода в том, что если источник света проецируется в плоскость многоугольника, то, после использования этого метода заливки, будет получен результат рис. 3.2.2 (1), хотя должно быть рис.3.2.2 (2).

Закраска по Фонгу

N=const

const, если прожектор

S= Var, если точечный источник света

N, S – для Ламберта

N, S, P – для Фонга

В основе метода лежит интерполяция векторов Основная идея: для каждой точки изображения устанавливаются пространственные

координаты, исходя из которых получаем яркость для точки. Недостаток метода – большая сложность вычислений.

Моделирование освещения методом наложения текстуры

Используется только для Ламберта и точечного источника света

N=const

S=Var

P – не учитывается

Задачу закраски объектов, состоящих из отдельных граней можно решить с помощью текстурирования. Можно упростить вычисления, сведя метод Фонга к процедуре нанесения текстуры.

125

|

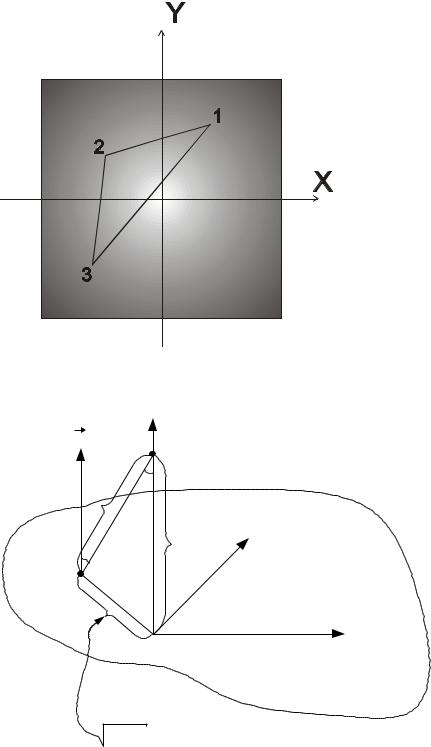

Рис. 3.2.4 |

|

Z |

N |

S |

|

|

D |

|

|

|

|

Y |

|

G |

|

|

(x,y) |

|

|

X |

|

O |

|

x2+y 2 |

S-точечный источник света, в центре будет максимальная яркость Рис. 3.2.5

Основная идея: в памяти рассчитывается текстура рис. 3.2.4, затем заливка объектов осуществляется с использованием полученной текстуры.

Расчет вспомогательной текстуры.

Для каждой точки текстуры рассчитывается яркость Максимальная яркость будет в точке максимально приближенной к источнику света.

5. Построение реалистических изображений

126

Тени

Если положения наблюдателя и источника света совпадают, то теней не видно, но они появляются, когда наблюдатель перемещается в любую другую точку. Изображение с построенными тенями выглядит гораздо реалистичнее, и, кроме того, тени очень важны для моделирования. Например, особо интересующий нас участок может оказаться невидимым из-за того, что он попадает в тень. В прикладных областях - строительстве, разработке космических аппаратов и др. - тени влияют на расчет падающей солнечной энергии, обогрев и кондиционирование воздуха.

Наблюдения показывают, что тень состоит из двух частей: полутени и полной тени. Полная тень - это центральная, темная, резко очерченная часть, а полутень - окружающая ее более светлая часть. В машинной графике обычно рассматриваются точечные источники, создающие только полную тень. Распределенные источники света конечного размера создают как тень, так и полутень: в полной тени свет вообще отсутствует, а полутень освещается частью распределенного источника. Из-за больших вычислительных затрат, как правило, рассматривается только полная тень, образуемая точечным источником света. Сложность и, следовательно, стоимость вычислений зависят и от положения источника. Легче всего, когда источник находится в бесконечности, и тени определяются с помощью ортогонального проецирования. Сложнее, если источник расположен на конечном расстоянии, но вне поля зрения; здесь необходима перспективная проекция. Самый трудный случай, когда источник находится в поле зрения. Тогда надо делить пространство на секторы и искать тени отдельно для каждого сектора.

Для того чтобы построить тени, нужно по существу дважды удалить невидимые поверхности: для положения каждого источника и для положения наблюдателя или точки наблюдения, т. е. это двухшаговый процесс. Тень может образовываться двояко:

это собственная тень и проекционная. Собственная тень получается тогда, когда сам объект препятствует пропаданию света на некоторые его грани. При этом алгоритм построения теней аналогичен алгоритму удаления нелицевых граней: грани, затененные собственной тенью, являются нелицевыми, если точку наблюдения совместить с источником света.

Если один объект препятствует попаданию света на другой, то получается проекционная тень. Чтобы найти такие тени, нужно построить проекции всех нелицевых граней на сцену. Центр проекции находится в источнике света. Точки пересечения проецируемой грани со всеми другими плоскостями образуют многоугольники, которые помечаются как теневые многоугольники и заносятся в структуру данных. Для того чтобы не вносить в нее слишком много многоугольников, можно проецировать контур каждого объекта, а не отдельные грани.

После добавления теней к структуре данных, как обычно, строится вид сцены из заданной точки наблюдения. Отметим, что для создания разных видов не нужно вычислять тени заново, так как они зависят только от положения источника и не зависят от положения наблюдателя.

5. Построение реалистических изображений Фактура

В машинной графике фактурой называется детализация строения поверхности. Обычно рассматриваются два вида детализации. Первый состоит в том, чтобы на гладкую поверхность нанести заранее заданный узор. После этого

127

поверхность все равно остается гладкой. Наложение узора на гладкую поверхность выполняется с помощью функции отображения. Второй тип детализации заключается в создании неровностей на поверхности. Такие шероховатые поверхности реализуются путем внесения возмущений в параметры, задающие поверхность.

Закраска поверхностей осуществляется методами Гуро или Фонга. В первом случае цвет примитива рассчитывается лишь в его вершинах, а затем линейно интерполируется по поверхности. Во втором случае строится нормаль к объекту в целом. Ее вектор интерполируется по поверхности составляющих примитивов и освещение рассчитывается для каждой точки. Свет, уходящий с поверхности в конкретной точке в сторону наблюдателя, представляет собой сумму компонентов, умноженных на коэффициент, связанный с материалом и цветом поверхности в данной точке. К таковым компонентам относятся:

-свет, пришедший с обратной стороны поверхности, т.е. преломленный свет

-свет, равномерно рассеиваемый поверхностью

-зеркально отраженный свет

-блики, т.е. отраженный свет источников

-собственное свечение поверхности.

128

Растровая графика

Для растровых изображений, состоящих из точек, особую важность имеет понятие разрешения, выражающее количество точек, приходящихся на единицу длины. При этом следует различать:

•разрешение оригинала;

•разрешение экранного изображения;

•разрешение печатного изображения.

Разрешение оригинала. Разрешение оригинала измеряется в точках на дюйм (dots per inch — dpi) и зависит от требований к качеству изображения и размеру файла, способу оцифровки или методу создания исходной иллюстрации, избранному формату файла и другим параметрам. В общем случае действует правило: чем выше требования к качеству, тем выше должно быть разрешение оригинала.

Разрешение экранного изображения. Для экранных копий изображения элементарную точку растра принято называть пикселом. Размер пиксела варьируется в зависимости от выбранного экранного разрешения (из диапазона стандартных значений), разрешения оригинала и масштаба отображения.

Мониторы для обработки изображений с диагональю 20-21 дюйм (профессионального класса), как правило, обеспечивают стандартные экранные разрешения 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1600x1280,

1920x1200, 1920x1600 точек. Расстояние между соседними точками люминофора у качественного монитора составляет 0,22-0,25 мм.

Для экранной копии достаточно разрешения 72 dpi, для распечатки на цветном или лазерном принтере 150-200 dpi, для вывода на фотоэкспонирующем устройстве 200-300 dpi. Установлено эмпирическое правило, что при распечатке величина разрешения оригинала должна быть в 1,5 раза больше, чем линиатура растра устройства вывода. В случае, если твердая копия будет увеличена по сравнению с оригиналом, эти величины следует умножить на коэффициент масштабирования.

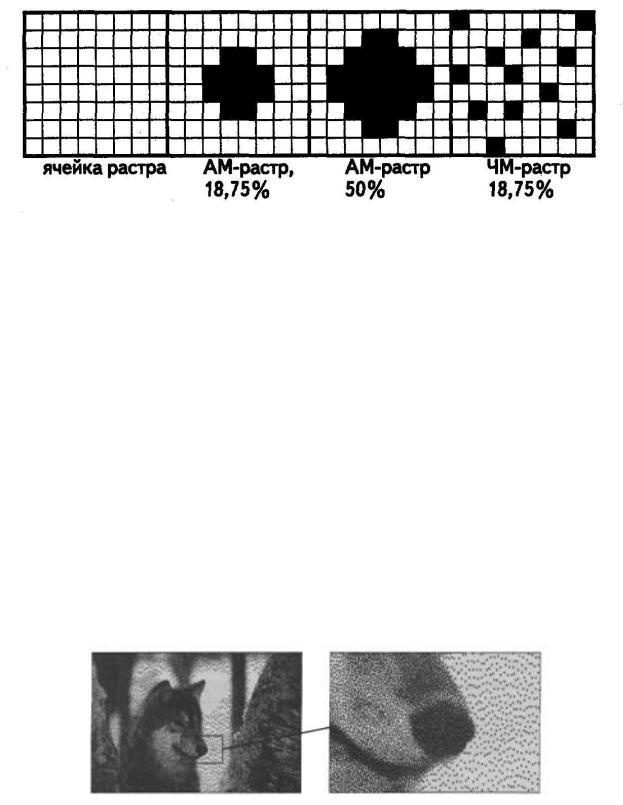

Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры. Размер точки растрового изображения как на твердой копии (бумага, пленка и т. д.), так и на экране зависит от примененного метода и параметров растрирования оригинала. При растрировании на оригинал как бы накладывается сетка линий, ячейки которой образуют элемент растра. Частота сетки растра измеряется числом линий на дюйм (lines per inch — Ipi) и называется линиатурой.

Размер точки растра рассчитывается для каждого элемента и зависит от интенсивности тона в данной ячейке. Чем больше интенсивность, тем плотнее заполняется элемент растра. То есть, если в ячейку попал абсолютно черный цвет, размер точки растра совпадет с размером элемента растра. В этом случае говорят о 100% заполняемости. Для абсолютно белого цвета значение заполняемости составит 0%. На практике заполняемость элемента на отпечатке обычно составляет от 3 до 98%. При этом все точки растра имеют одинаковую оптическую плотность, в идеале приближающуюся к абсолютно черному цвету. Иллюзия более темного тона создается за счет увеличения размеров точек и, как следствие, сокращения пробельного поля между ними при одинаковом расстоянии между центрами элементов растра (рис. 15.1). Такой метод называют растрированием с амплитудной модуляцией (AM).

129

Рис. 15.1. Примеры амплитудной и частотной модуляции растра

Существует и метод растрирования с частотной модуляцией (ЧМ), когда интенсивность тона регулируется изменением расстояния между соседними точками одинакового размера. Таким образом, при частотно-модулированном растрировании в ячейках растра с разной интенсивностью тона находится разное число точек (см.рис. 15.1). Изображения, растрированные ЧМ-методом, выглядят более качественно, так как размер точек минимален и во всяком случае существенно меньше, чем средний размер точки при АМ-растрировании. Еще более повышает качество изображения разновидность ЧМ-метода, называемая стохастическим растрированием. В этом слу чае рассчитывается число точек, необходимое для отображения требуемой интенсивности тона в ячейке растра. Затем эти точки располагаются внутри ячейки на расстояниях, вычисленных квазислучайным методом (на самом деле используется специальный математический алгоритм). То есть регулярная структура растра внутри ячейки, как и на изображении в целом, вообще отсутствует (рис. 15.2). Поэтому при стохастическом ЧМ-растрировании теряет смысл понятие линиатуры растра, имеет значение лишь разрешающая способность устройства вывода. Такой способ требует больших затрат вычислительных ресурсов и высокой точности полиграфического оборудования; он применяется в основном для художественных работ, при печати с числом красок, превышающим четыре.

Рис. 15.2. Пример использования стохастического растра

Связь между параметрами изображения и размером файла. Средствами растровой графики принято иллюстрировать работы, требующие высокой точности в передаче цветов и полутонов. Однако размеры файлов растровых иллюстраций стремительно растут с увеличением разрешения. Фотоснимок, предназначенный для домашнего просмотра (стандартный размер 10x15 см, оцифрованный с разрешением 200-300 dpi, цветовое разрешение 24 бита), занимает в формате TIFF с включенным

130