- •Расчет бортовой радиолокационной системы обнаружения скоростных низколетящих целей (крылатых ракет)

- •«Основы радиолокации и навигации в радио и оптических диапазонах».

- •1. Аналитический обзор аэродромных обзорных радиолокаторов.

- •1.1. Аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-а10»

- •1.2. Аэродромный обзорный радиолокатор аорл-85 «Экран»

- •1.3. Аэродромный обзорный первично-вторичный радиолокатор аорл-1ас

- •1.4. Выводы

- •2. Расчет тактико-технических характеристик

- •2.1 Выбор длины волны

- •2.2. Определение периода следования зондирующего импульса

- •2.3. Выбор метода обзора рабочей зоны. Расчет параметров обзора.

- •2.4. Определение числа разрешающих объемов

- •2.5. Определение числа импульсов в пачке

- •2.6. Расчет энергетического баланса

- •2.7. Функциональная схема некогерентной одноканальной радиолокационной станции

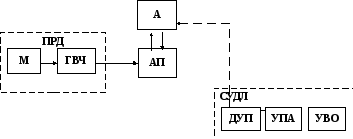

2.7. Функциональная схема некогерентной одноканальной радиолокационной станции

Функциональная схема приведена на рис.2.3. [3, с.335]

Синхронизатор (СИНХР) – устройство, обеспечивающее согласование узлов и элементов РЛС во времени. Состоит из высокостабильного опорного генератора (ОГ) и генератора пусковых импульсов (ГИ).

Модулятор (М) передатчика (ПРД) генерирует импульсы, определяющие длительность и частоту повторения высокочастотных импульсов генератора высокой частоты (ГВЧ).

Антенный переключатель (АП) во время излучения блокирует вход приемника (ПРМ), защищая его от мощного мощного сигнала передатчика.

Принятый антенной сигнал усиливается в усилителе высокой частоты (УВЧ) и поступает на вход смесителя (С). Смеситель переносит сигнал на промежуточную частоту, генерируемую гетеродином (Г.) Схема автоматической подстройки частоты (АПЧ) компенсирует недостаточную стабильность ГВЧ.

Основное усиление сигнала производит усилитель промежуточной частоты (УПЧ). Схемы автоматического регулирования усиления меняют коэффициент усиления УПЧ. Детектор (Д) выделяет огибающую импульсов и подает ее на усилитель видеосигнала (ВУ).

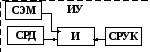

Индикаторное устройство (ИУ) состоит их схем разверток дальности (СРД), угловых координат (СРУК), электронных меток (ЭМ) и из индикатора (И) – электронно-лучевой трубки. Электронные метки могут указывать прохождение антенной определенного направления, формировать электронную шкалу дальностей и т.д.

Накопление видеоимпульсов в индикаторном устройстве производится экраном электронно-лучевой трубки, в автоматическом выходном устройстве дискретного действия (АВУДД) – схемами преселектора (П), в автоматическом выходном устройстве непрерывного действия (АВУНД) – интегрирующими звеньями систем автоматического сопровождения по дальности (АСП) и по угловым координатам (АСУК).

Информация о координатах цели параллельно считывается оператором с экрана электронно-лучевой трубки, преобразуется в цифровую системой кодирования (СК) автоматического выводного устройства дискретного действия для передачи на ЭВМ и выдается в виде напряжений, пропорциональных измеряемым параметрам автоматическим выходным устройством непрерывного действия.

Система управления движением луча антенны (СУДЛ) обеспечивает требуемую скорость и закономерность обзора. Она состоит из датчика углового положения (ДУП), устройства поворота антенны (УПА) и устройства вращения облучателя или рефлектора (УВО). Угловое положение луча антенны передается в выводные устройства.

ПРМ

АПЧ

Д

АВУНП

СД

АСУК

ГОН

ДУК

АСД

Г

АРУ

ВУ

УВЧ

С

УПЧ

Рис 2.3 Функциональная схема одноканальной импульсной РЛС

Заключение

В данном курсовом проекте был произведен расчет бортовой некогерентной импульсной радиолокационной станции по исходным данным. Спроектирована функциональная схема импульсной бортовой некогерентной радиолокационной станции, описан принцип ее работы, обоснованы, выбраны и рассчитаны тактико-технические параметры радиолокационной станции, произведен расчет энергетического баланса.

Тактико-технические параметры:

длина несущей волны – 1.6 см;

период следования импульсов – 4 мс;

число импульсов в пачке – 2;

метод обзора рабочей зоны – строчный;

минимальное время облучения – 0.7 мс;

минимальная эффективная площадь рассеяния цели – 0.01 м2;

коэффициент усиления антенны – 8.514∙104;

максимальная мощность излучения – 77 кВт;

длительность одиночного импульса – 0.38 мс;

погрешность местоопределения – от 50 м до 1 км.

Список использованных источников

1. Васин В.В. и Степанов Б.М. Справочник-задачник по радиолокации. – М.: «Советское радио», 1977. – 320 с.

2. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. – М.: «Высшая школа», 1967. – 244 с.

3. Радиолокационные устройства (теория и принципы построения)/В.В. Васин, О.В. Власов, В.В. Григорин-Рябов, П.И. Дудник, Б.М. Степанов. – М., «Советское радио», 1970. – 680 с.

4. www.Flightradar24.com

5. Количество самолетов в небе увеличится вдвое

http://top.rbc.ru/economics/13/11/2012/824793.shtml

6. Авиационные правила. Часть 139. Сертификация аэродромов (АП-139). Том II