- •С. М. Нанасова «архитектурно-конструктивныи практикум» (жилые здания)

- •Издательство Ассоциации строительных вузов Москва, 2005

- •Объемно-планировочные решения жилых зданий

- •Многоквартирные дома средней этажности.

- •Одно-, двухквартирные, блокированные дома

- •Квартиры

- •Многоэтажные дома

- •Специализированные жилые дома

- •Нижние пределы площади квартиры в специализированных жилых домах

- •Основы архитектурной графики

- •На стадии проектного задания

- •Практические работы

- •1 Отдых активный

- •Раздел 2 конструкции малоэтажных зданий

- •Каменные стены

- •3 Кирпич фасадный "Березка" ф t

- •250X120 X 65 гост 530-95

- •250 Х 120 х 138 гост 530-95

- •4Пснополиоиролбетон

- •Деревянные стены

- •Перекрытия

- •Сечения балок при шаге установки 1200 мм

- •180Епосле фальцовочного шва

- •Мансардные крыши

- •Пример теплотехнического расчета.

- •Место для проработки выбранного конструктивного узла

- •Индустриальные конструкции жилых зданий массового строительства

- •Полносборные здания

- •Конструктивные схемы

- •Монолитное домостроение

- •Конструктивные решения монолитных зданий

- •Наружные стены монолитных зданий

- •Конструкции полов индустриальных зданий

- •3. Платформенный стык при ненесущих стенах

- •Пример теплотехнического расчета стены трехслойной панельной конструкции.

- •Тестовые проработки

- •Образец штампа

- •Номенклатура изделий

- •Раздел 2 56

- •2. Профилированный, комбинированный стык с гребнем

- •3Кирпич полнотелыйМ-150.

- •250X120x65 гост 530-95

Конструкции полов индустриальных зданий

Выбор конструкции пола по сборным плитам или монолитным перекрытиям производят в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

Современные решения конструкций полов для жилых и общественных зданий включены в Московский строительный каталог (МТСК -6.4.«Технические решения»).

Пол представляет собой слоистую конструкцию, где каждый слой выполняет определенную функцию (рис. 3.31).

Покрытие - верхний слой, непосредственно подвергающийся эксплутационным воздействиям.

Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем или служащий для покрытия упругим основанием.

Гидроизоляционный слой - слой, препятствующий проникновению через пол влаги или проникновению в пол грунтовых вод.

Стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придание конструкции пола заданного уклона, укрытия различных проводок, распределения нагрузок по нижележащим слоям пола на перекрытии.

Схемы полов

Полы

по железобетонным перекрытиям

Покрытие

сплошное/ 1 Гидроизоляционный

Плита

перекрытия

слой

слой

Основание

jyJTJKJP.

JB^JS

Заполнение.

швов

WWwWww.

Г

идроиэоляционный слой Покрытие из /

штучных материалов

ч

Прослойка

ч

Подстилающий ' слой

Основание

Покрытие

сплошное

Гидроизоляционный

4т.-

Ч:

Г1-

'?

- ••

Подстилающий

453

гж

![]()

Л’’

».*' V • «Л*

Плинтус

Детали

примыканий полов к стенам

Звукоизоляционная

пол/прокладка //

Звукоизоляция

Рис.

3.31. Конструктивные элементы полов

Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузку на грунт.

В перекрытиях чердачных и над техподпольями следует уделять внимание величине слоя утеплителя, определяемого теплотехническим расчетом.

Для междуэтажных перекрытий особо остро стоит вопрос их звукоизоляции. Приведенные в альбоме конструкции полов по железобетонным перекрытиям над техподпольями разработаны для температурного режима не ниже 12°С.

При необходимости устройства полов над техподпольями (подвалами) с температурой ниже 12°С их конструкцию уточняют теплотехническим расчетом.

Требования по звукоизоляции обеспечивают за счет выполнения следующих мероприятий:

укладка железобетонных плит на стены по слою цементного раствора;

заделка раствором продольных швов между плитами и торцами плит перекрытий и стенами;

тщательное устройство мест примыканий полов к стенам и перегородкам (заполнение швов мягкими древесноволокнистами плитами.

Рекомендованные МТСК-6.4 конструкции полов приведены в приложении 4.12

Работа 3.1 Схемы блокировки секций и узлы стыковок панелей (черт. 3.1 и 3.2). Цель работы. 1. Ознакомить с планом построения рядовой секции типового панельного дома. 2. Показать возможности блокировки секций. 3. Ознакомить с требованиями привязки сборных элементов здания к координационным осям.

Клок-секция

(М 1:200) P-l-2-З-З

Нарнашы

блокирон! горцои секций

ЭКС

6 ЭКС 7

.t—ю

°-|'

о

о

СНг—

-40

Черт. 3.1. Схемы блокировки секций

Первый этап. Разбивают модульную сетку осей с шагом 3,0 и 3,6м с четким ритмом по отношению к центру секции. В поперечном направлении величину пролета назначают в 6,6 м Устройство ризалитов и лоджий с глубиной в 1,2 м позволяет композиционно решать задачи фасадной плоскости.

Второй этап. В полученную сетку размещают лестничную клетку и разбивают план на 4 квартиры с ориентировочным расположением санитарных узлов.

Третий этап. Рассматривают элементы блокировки секций (ЭБС):

блокировка двух рядовых секций ЭБС 1;

блокировка двух рядовых секций с деформационным швом ЭБС 2;

вариант окончания торцевой секции ЭБС 3;

блокировка двух торцевых секций с деформационным швом ЭБС 4;

©

э~о

6

Черт. 3.2. Схемы узлов стыковки панелей

блокировка рядовых секций с вариантами сдвигов в плане ЭБС 5, ЭБС 6 и

ЭБС 7;

блокировка двух рядовых секций под углом ЭБС 8.

Следует дать объяснение, что в зависимости от конкретных условий строительства дома компонуют из блок -секций нужного состава, с одновременным решением и градостроительных задач.

Четвертый этап. На схеме плана секции наносят маркировку узлов стыковок панелей и дают их схематические решения: -

все внутренние несущие панели привязывают по их геометрическим осям (узел 7), наружные стеновые панели привязаны на 100 мм к координационной оси своей внутренней гранью (узлы 1 - 2);

несущие внутренние железобетонные панели, выступающие на плоскость фасада, закрывают утепляющей наружной панелью (узел 3);

для конструктивного решения лоджий приводят варианты установки их боковых «щек» (узлы 4, 5 и 6);

Блок-секционный метод проектирования позволяет достаточно комфортно решать любую градостроительную ситуацию (прил. 4.9).

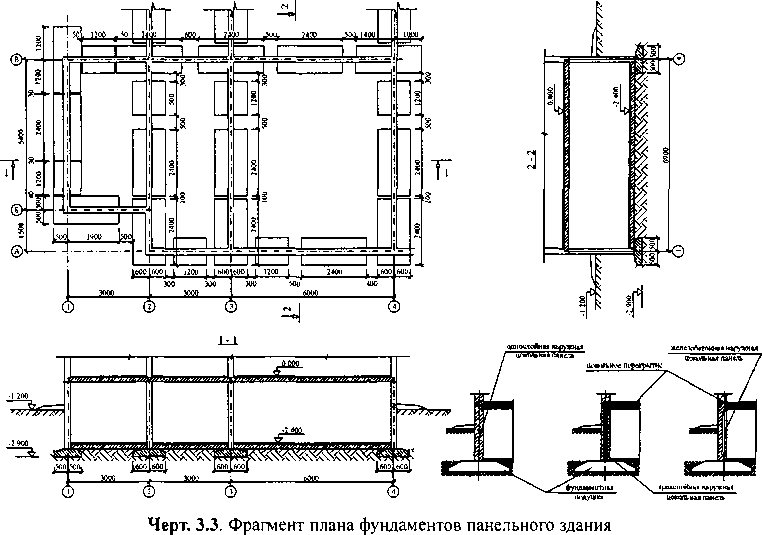

Работа 3.2. Разработка плана фундамента панельного здания (черт. 3.3).

Нель работы. 1. Ознакомить с требованиями, предъявляемые к фундаментным конструкциям панельных зданий. 2. Объяснить правила построения плана фундаментных конструкций.

Первый этап. Вычерчивают схему фрагмента плана здания в координационных осях 1-4 и A-В. Схема фрагмента плана дается для панельного здания со смешанным шагом несущих перекрестно стеновых стен.

Второй этап. Раскладывают железобетонные плиты-подушки под цокольные несущие наружные и внутренние стены. В случае самонесущей функции наружной стены фундаментные плиты под неё не укладывают.

Раскладку плит начинают с внутренних несущих стен (продольных и поперечных). Плиты укладывают так, чтобы не совпадали их стыки со стыками цокольных панелей, а зазоры между ними не превышали 30 см. Одновременно наносят цепочку разбивки плит с их привязкой к координационным осям.

Габариты цокольных панелей соответствуют шагам и пролетам координационных осей.

Номенклатура фундаментных плит приведена в приложении (прил. 4.8)

Третий этап. Выполняют продольные и поперечные разрезы. Глубина заложения подошвы фундаментной плиты определяется конструктивными требованиями - высотой подвальной части здания.

Четвертый этап. Приводят схемы сечений наружных цокольных панелей: легкобетонных, трехслойных или ребристых железобетонных.

Работа 3.3. Разработка плана фундамента каркасно-панельного здания (черт. 3.4).

Цель работы. 1. Объяснение правила построения плана фундаментных конструкций панельных зданий.

Первый этап. Вычерчивают схему фрагмента плана здания в координационных осях 1-4 и А-В.

Второй этап. Раскладывает на плане железобетонные фундаментные элементы (стаканы) под колонны здания. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливают (условно) диафрагмы жесткости, толщиной в 220мм. в продольном и поперечном направлениях. Под них укладывают железобетонные подушки ленточного фундамента. Выполняя раскладку фундаментных элементов, одновременно осуществляют их привязку к координационным осям.

Третий этап. Вычерчивают продольный и поперечный разрезы. Глубина заложения подошвы фундамента определяется конструктивными требованиями - глубиной заложения подвальной части здания.

Четвертый этап. Приводят схемы узлов установки колонн на фундаментные элементы. На фундаментные стаканы (каркас серии 1.020 или на пирамидальное основание (серия КМС). Выполняют привязку наружных цокольных панелей к осям.

Работа 3.4. Разработка плана перекрытия панельного здания (черт. 3.5).

Цель работы. 1. Ознакомление с требованиями, предъявляемые к конструкциям перекрытий панельных зданий. 2. Объяснение правил построения плана перекрытия.

Первый этап. Вычерчивают схему фрагмента плана здания в координационных осях 1—4 и A-В. Наносят пунктиром толщины (160 мм) всех внутренних несущих стен. Внутреннюю грань наружных стен (толщиной 400 мм) привязывают на 100 мм к координационной осям и прочерчивают её пунктиром.

|

|

|

|

| |

|

5 )' > |

L—- |

|

|

|

|

4 V © Г ( |

р ' 1111.54.10 W- |

J 11! I-O6-30 ! |

3 ,43© о |

|

|

^ - а ■ | V пн-миз | 1 ; | ||||

|

© |

ч |

|

|

|

|

|

/ 3UM |

, 31X10 |

, WK10 \, | |

Т’

2-2—V-A-

■к-

~©

-©

чэ

v: j)*1 ко||,кп

© ©

©

©

|<HL © |<©-

а

- а

(в

среднем сечении}

б

- б

(в

vpouiteсвязей)

![]()

Второй этап. «Разбивают» на плане панели перекрытий, учитывая, что габариты их должны соответствовать требованиям транспортировки. Например, нельзя провести панель с габаритами 6900x6000мм. Такую панель составляют из двух с последующей сваркой закладных элементов, обеспечивающих их совместную работ,, после монтажа.

На плане маркируют плиты. Например, ПП-60 - 30:

ПП - плита перекрытия:

60-30 - длина и ширина плиты.

Третий этап. Выполняют продольный и поперечный разрезы по перекрытию.

Четвертый этап. Прочерчивают, с объяснениями преподавателя, характерные конструктивные узлы: - опирание плит на стены, их привязка к осям, соединительные элементы и т.п.

Работа 3.5. Разработка тана перекрытия каркасно-панельного здания (черт. 3.6).

Нель работы. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к конструкциям перекрытий каркасно-панельных зданий. 2. Объяснения правил построения плана перекрытия.

Первый этап. Вычерчивают схему фрагмента плана в координационных осях 1-4 и А-Б. Наносят сечения колонн (400x400 мм), наружные стеновые панели, толщиной в 400 мм, устанавливают в продольном и поперечном направлениях стенки жесткости, обеспечивающих общую устойчивость здания.

Второй этап. Раскладывают на плане плиты перекрытия с привязкой их к разби- вочным осям здания. Предварительно прочерчивают на плане ригели (несущие балки).

Номенклатура плит перекрытий и ригелей приведена в Приложении (прил. 4.12 и 4.13).

Третий этап. Выполняют продольный и поперечный разрезы по перекрытию.

Четвертый этап. Разбирают характерные конструктивные узлы перекрытия каркасного здания: опирание плит на ригели, сопряжение ригеля с колонной и плит перекрытия друг с другом.

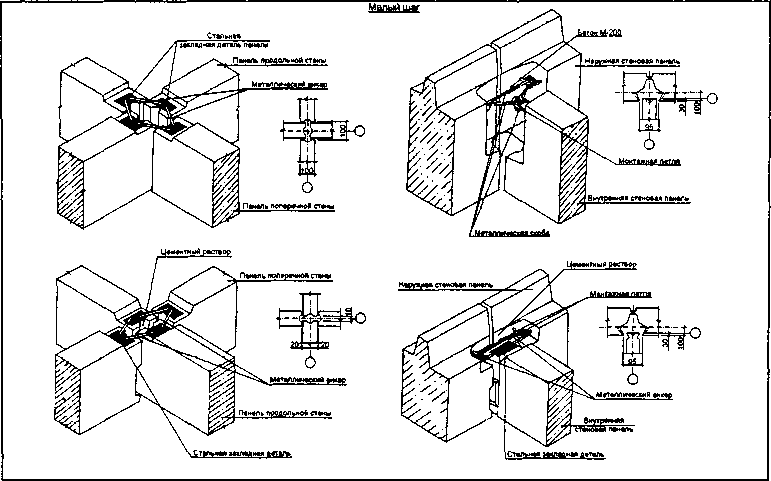

Работа 3.6. Разработка узловых сопряжений панельных стен (черт.3.7).

Цель работы. 1. Разъяснить работу узловых соединений панельных зданий при восприятии ими горизонтальных и вертикальных усилий. 2. Разобрать методы герметизации устьев стыков панелей.

Первый этап. Вычерчивают ситуационную схему фрагмента плана панельного здания с малым шагом поперечных несущих стен. Выявляют стыковые соединения, подлежащие разбору.

Второй этап. Прорабатывают совместно с преподавателем стыки панелей наружных стен в различных ситуационных комбинациях.

Усилия растяжения в стыках панелей воспринимают стальные связи (сварные и петлевые). Вертикальные стыки воспринимают сдвигающие и растягивающие усилия в плоскости и из плоскости стен.

Усилия сдвига по горизонтальным стыкам гасят за счет сопротивления сил трения. В вертикальных стыках эти усилия воспринимает шпоночный замоноличенный шов.

Третий этап. Разбирают варианты герметизации устьев стыковых соединений: - закрытый, дренированный и открытый стыки.

После совместной проработки узловых соединений панельных стен студенты самостоятельно прорабатывают варианты узловых соединений. Пример проработки приведен на листе 3.1 и 3.2.

804°

0009

0

Вариант

опирания ригелей на колонны

©

(по

верху панели)

©

(по

верху панели)

Герметизация

стыков

Закрытый

1

©

(по

верху панели)

©

(по

верху панели)

В-ты

открытого

6

![]()

Лист. 3.1. Стыки панельных зданий (студенческая работа)

Передача

вертикальной нагрузкиВ

горизонтальных стыках наружных стан

Разрезка

наружных стен на панели

Однорядная

из панелей на 1*2 комнаты

Защита

панельных стен от протечек

Дренажный

стык

1.

Плоский стык

Комбинированная

передача нагрузки 2.

с панели на панель Л—ч

и через перекрытие

i

i)

мвоj

ЧШИ1И|